学芸室だより リニューアル版

|

一点なんか決められへんわ、というわけで、今回はあっちにふらふらこっちにふらふら優柔不断に道を行こうかと思います。 思い起こせば26年前、卒論を出してふらふらしていたはざまのみぎり、1981年5月から7月にかけて京都の国立近代美術館(改築前です)で開かれた『マチス展』を訪れた折りのことです。具体的にどれか一点というより会場をまわっている内に思いいたったのが、絵というのはおいしいものなんだという点でした - そんな記憶が残っています。歪曲されない記憶はないとして、マティスに関してはその後も同じような感触を抱いたことが幾度かありました。名古屋市美術館の『マチス展』(1991)で《赤のハーモニー》(1908)を見た時しかり、1998年パリのピカソ美術館でマティスとピカソが互いの絵を交換したその片割れ《オレンジの籠》(1912)を見た時しかり、あるいは当館で1999年に開かれた『ヒューストン美術館展』に出品された《オルガ・メルソン》(1911)を見た時またしかりです(この点については→こちらや→こちらも)。 で、おいしいって何? という点ですが、マティスの場合色は、平塗りで広く置かれることではらんだ勢いのままにひろがろうとする。ただ画面は一色だけから成りたつとはかぎらず、いくつかの色が互いにひろがろうとしながら干渉しあい、そこに色どうしの境界を決める(時にずれる)デッサンが介入してくる。その時色やデッサンはそれぞれの持ち味を最大限に発揮しながら、しかしばらばらになってはいない画面ができあがる、そんな熟したさまがおいしいということばにつながったのでしょう。 |

|

|

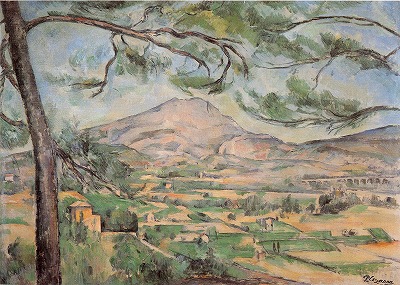

これに近い感触は23年前、こちらは院生となり、大阪の高島屋で1984年4月から5月にかけて開かれた『ロンドン大学コートールド・コレクション 印象派・後期印象派展』に出品されたセザンヌ数点、とりわけ《サント・ヴィクトワール山》と向かいあった時にも感じたとの記憶があります。セザンヌのおいしさとマティスのそれは微妙にちがっていて、セザンヌはよりしゃきしゃきしているといったところでしょうか。ただ先の《サント・ヴィクトワール山》はそれだけでもなくて、14年後の1998年2月から3月にかけて同じ高島屋で再び『コートールド・コレクション展』が開かれた際、その点を整理しようとしてまったく整理できず、ただただずるずるずるずるした原稿を書いたこともありました。 |

セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》

1887頃、油彩・キャンヴァス、66.8×92.3cm コートールド・コレクション

|

|

やはり23年前の1984年2月から5月にかけてパリのポンピドゥー・センターで『ボナール展』が開かれました。たまたま立ち寄ったそこで、文字どおり画面の奥から光の粒が泡々と沸きだしてくるかのような感触に襲われたとの記憶があります。 ボナールといえばナビ派仲間でアンティミスム仲間にヴュイヤールがいます。愛知県美術館の《窓辺の女》は小さな絵ですがつねづねお気に入りで、つねづね三重にくれないかなと思っていた作品です。『20世紀美術にみる人間展』(2004)でその願いがかなった時は、どうしてくれようあんなことやそんなことやこんなことをしてしまおうかと妄想したものです。この絵の場合薄暗がりの中で光のかけらがゆらゆらちらちらするさまが、しかし張りをもって描かれているところがたまらないのでした。 |

ヴュイヤール《窓辺の女》

1898、油彩・厚紙、28.5×42.5cm 愛知県美術館

|

|

もっと古いところならパリで『ボナール展』を見たのと同じ折りだから23年前になりましょう、ウィーンの美術史美術館で一群のブリューゲルに囲まれた時は圧巻でした。イタリアの絵とはまったくちがう、ヤン・ヴァン・エイク以来の色の深い透明感が、しかしぴしっと決まって、人間の尺度を超えたひろがりを描きだす。といってこれはブリューゲルがネーデルラント派に属しているからというだけでもなさそうなのです。1990年に国立西洋美術館で開かれた『プラハ国立美術館所蔵 ブリューゲルとネーデルラント風景画』展では、ブリューゲル(父)一点を含むブリューゲル一族など同時代同傾向の風景画が並べられていましたが、そんな中で、というかそんな中だからこそ、ブリューゲル(父)のみ他の絵にはない線の張りやぴしっとした塗りを感じさせずにいませんでした。 |

ピーテル・ブリューゲル(父)《サウルの自害》

1562、油彩・板、33.5×55cm ウィーン、美術史美術館

ピーテル・ブリューゲル(父)《牛の群れの帰還》 1565、油彩・板、117×159cm ウィーン、美術史美術館

|

|

ネーデルラント派といえば、プラド美術館ではじめてロヒール・ヴァン・デル・ウェイデンの《十字架降下》を前にした時は(これは比較的近くて、といっても12年前の1995年のことです)、とにかくぴりぴりさせられたことです。奥行きを削った構図も与って、画面全面にわたってきりきりと締めあげているかのようでした。 |

ロヒール・ヴァン・デル・ウェイデン《十字架降下》

1430-35頃、油彩・板、220×259.5cm プラド美術館

|

|

プラドといえばベラスケス、ボスにブリューゲル、またゴヤの〈黒い絵〉も忘れてならないところですが、ここでは当館で1996年に開かれた『エルミタージュ美術館 - 16-19世紀スペイン絵画』展出品のベラスケスは《オリバーレス伯の肖像》を挙げておきましょう。何のへんてつもないおじさんの絵なのに、芯がありながら柔軟な画面と感じられたことでした(この点については→こちら)。 |

ベラスケス《オリバーレス伯の肖像》

1638頃、油彩・キャンヴァス、67×54.5cm エルミタージュ美術館

|

|

イタリアものは合わないというわけでもありません。やはり23年前に訪れたロンドンのナショナル・ギャラリーで出くわしたピエロ・デッラ・フランチェスカは、ぬぼーっとした人物とその配置はモニュメンタルでありながら重々しくはなく、明澄な色彩と相まって瑞々しい感触をたたえていたことが印象に残っています。 |

ピエロ・デッラ・フランチェスカ《キリストの洗礼》

1455頃(?)、テンペラ・板、167×116cm ロンドン、ナショナル・ギャラリー

|

|

いいって何? おいしいって何? しゃきしゃきって、ぴしって、ぴりぴりって、瑞々しいって何?それって偉いの? といわれれば他のことばにはなかなか置き換えがたく、慣れと積み重ねが必要なのだと居直りたくなるところです。ただそれは他のあらゆる技能、たとえば自動車の運転と同じで、偉くはありません。自動車を運転するには、公的な認可を受けるかいなかにかかわらず実地に訓練しなければなりますまい。もとより人によって向き不向き、勘の鈍い鋭いはあるでしょう。中には第二種免許をとってタクシーやバスを運転する人もいれば、さらにレースのドライヴァーになる人もいるかもしれません。もとより運転を憶えるにはまず、自動車を生産する技術が成立すること、次に訓練を受ける環境が整っていることが前提となります。そのかぎりで同様に、ただし各技術の固有性に応じたその一つとしての絵を見ることは(おそらく描くことも)、少なくともある程度までは習得しうる技術の問題なのです。それ以上でも以下でもありません。と思います。 話をもどせば、先にふれたマティスやヴュイヤールとともに、当館に並んだ作品で印象深いものは他にもありました。館蔵品はおいて、また日本もの現代ものもおき西洋近世近代絵画にかぎっても、傑作とはいえますまいが、ヤーコポ・バッサーノの《カナンヘの出発》(兎を見つけた。この点については→こちら)とか、ムリーリョの《ヤコブを祝福するイサク》(鳥を六羽見つけた。この点については→こちら)とか…… とはいえすでにずいぶんだらだらしてしまったので、最後にある一点にふれて終わることとしましょう。 |

ヤーコポ・バッサーノ《カナンヘの出発》

油彩・キャンヴァス、81.3×116.6cm プラハ国立美術館

ムリーリョ《ヤコブを祝福するイサク》 油彩・キャンヴァス、91×155cm ウェリントン美術館

|

|

といったそばから寄り道を一カ所。わりとメジャーな路線ばかり並べたててしまったので、おそらくはそんなに知られてはいないだろう作品を挙げましょう。といってもこれは、やはり23年前ルーヴル(ピラミッドができる前です)に常設されていたもので(1998年にも掛かっていました。『【カラー版】西洋絵画の主題物語 Ⅰ 聖書編』(諸川直樹監修、美術出版社、1997)67頁にも掲載されています)、1495年から1531年にかけてアヴィニョンで活動していたというニコラ・ディープル(Dipre または D’Ypres)の《マリアの宮詣で》です。この主題は絵描きにとっては階段と人物を組みあわせる好機で、ジョットやティツィアーノ、ティントレットなどが手がけてきました。それらに比べるとディープルの絵は稚拙ともかわいらしいとも映り、しかし影の強調もあって奇妙な空間の感触が生みだされています。階段が主役という点では当館蔵のラモーン・デ・ソト《連絡階段》(1997)と比べることもできるかもしれません。美術の流れにおいて重要な位置を占めるとか隠れた傑作といったものではありませんが、だからこその魅力をたたえていました。まったく関係はないけれどそういえばマネの《バルコニー》(当時ジュ・ド・ポームにありました)は白と緑の組みあわせがかっこよかったなどと逸れだすと(この点については→こちら)、しかしほんとうにきりがなくなるので次こそほんとうに最後です。 |

ニコラ・ディープル《マリアの宮詣で》

油彩・板、31.5×50cm ルーヴル美術館 *この写真は23年前撮ったものですが、もともと祭壇画の一部 をなしていたため本来上端部分は接続のためのアーチによっ て隠れていました。インターネットなどで見ると現在は原状に 戻されているようです。

マネ《バルコニー》 1868-69、油彩・キャンヴァス、169×125cm オルセー美術館

|

|

ウィーンの美術史美術館やロンドンのナショナル・ギャラリーに立ち寄ったのはそもそも、当時の研究テーマだったモローの作品を見るべくパリのギュスターヴ・モロー美術館を訪れた、そのついででした。モローはむらのある作家で、どうしようもないものが多い中にかなりいいものもあったりするのですが(この点については→こちらや→こちらも)、ここでは23年前はじめて見て印象的だったという記憶が残っている水彩を挙げてみましょう。水彩といえば先の『コートールド・コレクション展』に出品されたセザンヌの《りんご、瓶と椅子の背のある静物》も、あざやかで透明な色の輝きと打ち震える線描で涙なしには見られない作品でしたが、モローの《女とキマイラ》では、下半の緑、茶、赤などがやや重いのをかすれた筆致が軽減するかたわら、それらと対比されることで滲みをきかせた青が、塗り残しの白によって息をつかせられつつ冷たい透明さをもって、作品が収納されたキャビネットを開いた者に染みわたるのでした。 |

セザンヌ《りんご、瓶と椅子の背のある静物》

1900-06頃、水彩、グアッシュ、鉛筆・紙、45.8×60.4cm コートールド・コレクション

モロー、《女とキマイラ》 水彩・紙、45×26.5cm ギュスターヴ・モロー美術館(MGM.cat.no.501)

|