2024年度 美術館がつなぐ共生社会推進事業 報告リーフレット オンライン版

「美術館がつなぐ共生社会推進事業」は、三重県立美術館がさまざまな個人・団体をつなぐハブとして機能しながら、誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現に向けて実施しています。2020~22年度に行った「美術館のアクセシビリティ向上推進事業」の趣旨である「誰もが利用しやすい環境」づくりも、ひきつづきめざしていきます(「三重県立美術館のめざすこと」2018年策定)。

新規事業立ち上げの年となる2024年度は、過去の事業の成果を活かしながら、新しい対象者や先進的な取組について学ぶことに重点を置きました。

(助成期間:2024年6月7日~2025年2月28日 *2024年12月2日以降は館内設備改修工事のため休館)

【報告リーフレットPDF(2.7MB)】

*PDFは圧縮版のため、音声コードの読み取りには適しません。

*オンライン版では、印刷版の本文に大幅に加筆し、図版も追加しています。読み上げやすさを考慮し、テクストや画像は垂直方向に配置しました。

*掲載したインターネットリソースの最終アクセス日は2025年2月16日。今後アドレス変更やページ更新に伴い、リンク切れになる可能性もあります。

【お問合せ先】

美術館がつなぐ共生社会推進事業実行委員会事務局(三重県立美術館内)

〒514-0007 三重県津市大谷町11番地

TEL. 059-227-2100(代表)

FAX. 059-223-0570

E-mail: bijutsu2★pref.mie.lg.jp(★を@に)

目次 *タイトルをクリックすると該当箇所にジャンプします

事業報告

1.筆談鑑賞会「みる+かく+よむ=つながる」

2.「やさしい日本語」を学ぶ講座

3.作品輸送を伴う出張授業

(1)三重県立かがやき特別支援学校緑ヶ丘校

(2)三重県立飯野高等学校

4.コレクションオーディオガイド

実行委員会構成

謝辞

奥付

事業報告

1.筆談鑑賞会「みる+かく+よむ=つながる」

日時:2024年9月①22日(日・祝)13:30~16:00②23日(月・振休)10:00~12:30

会場:三重県立美術館 県民ギャラリー、企画展示室(「果てなきスペイン美術―拓かれる表現の地平」展会場)

講師:小笠原新也(「耳の聞こえない鑑賞案内人」)

企画・進行補助:堀越蒔李子(長崎県美術館エデュケーター)

手話通訳・助言:瀬戸口裕子、山崎薫

サポートスタッフ:①小谷たゆひ、中川佳代子、服部智子、堀口睦②油谷玲子、岡本和子、小林のぞみ、藤原典子(三重県立美術館ボランティア「欅の会」会員)

参加者数:①7名②8名

担当:鈴村麻里子、坂本龍太、橋本三奈、桐谷美帆(いずれも三重県立美術館学芸普及課スタッフ/以下、特記のない担当者は同所属)

各地で「筆談鑑賞」のプログラムの企画・進行を務める小笠原氏を招き、「果てなきスペイン美術」展の出品作を前に参加者どうしで筆談を行う鑑賞会を実施した。長崎県美術館と当館で開催した展覧会に合わせ、教育プログラムも両館で協働して企画。先に長崎会場で開催された筆談鑑賞会の記録は、三重会場の鑑賞ガイドに掲載した。

【開催案内ページ】

【三重会場鑑賞ガイドPDF(約3MB)】*6~7ページはウェブ非公開

参加者より *感想を記入した紙から抜粋

「話すとドキドキしちゃうけど、文字ならたくさんおしゃべりできた!」

「1人の時にはない発見や共有ができて、楽しかったです!書くからこそ話しやすくて、自由であっというまでした!」

「考えすぎて文を書くのが苦手なのですが、『自由でOK』と言われ、気が楽になりました。」

「いろんなコメントが書ける大きな紙、自宅にも欲しいデス。」

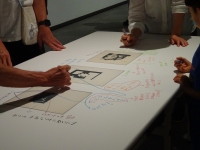

プログラム実施風景

*目次に戻る

2.「やさしい日本語」を学ぶ講座

三重県立美術館スタッフ研修プログラム 「やさしい日本語」とミュージアム

日時:2025年2月15日(土)10:00~11:30(講演会)、13:30~15:00(ワークショップ)

会場:三重県立美術館 講堂、美術体験室

講師:髙尾戸美(合同会社マーブルワークショップ代表、國學院大学兼任講師)

対象:三重県立美術館ボランティア「欅の会」会員、三重県立美術館職員、三重県総合博物館職員、三重県文化振興事業団職員

参加者数:講演会34名、ワークショップ25名

担当:鈴村麻里子、坂本龍太、髙曽由子

2023年度の調査結果によれば、三重県内の外国人住民数は人口・割合ともに最多記録を更新。これから美術館を利用するさまざまな利用者とのコミュニケーションのために、「やさしい日本語(外国人等にもわかるように配慮して、簡単にした日本語)」のミュージアムへの導入や多文化共生について、職員・ボランティアスタッフが学ぶ機会を設けた。

参加者より *アンケートから抜粋

講演会

「なるほど!」と思ったこと

「日本に住む外国人の割合が高くなってきて、いろいろな場面でやさしい日本語の必要が増えていること」

「自分があたり前に使っていることばが、誰かにとっては理解するのがむずかしいのかもしれないという想像力を持たないといけないと思った」

「日本語って意外と難しい」

「やさしい日本語は外国の方にとってだけではなく日本人にとってもやさしいわかりやすい表現である」

これから実践してみたいこと

「日常の言葉を言い換えてみる」

「非常時に必要なことばをやさしい日本語で準備しておきたい」

「外国の方にも臆せず日本語で話しかけてみる!」

「相手に合わせて言葉表現を選びたい」

ワークショップ

「なるほど!」と思ったこと

「1人でむき合って考えるより何人かで出し合うと、あーなるほど、そうそうと感じたり、1つのものになっていきますね。」

「ワークショップで実際にやってみると難しいことが判りました。」

「簡単だと思った単語でも、難易度チェックをすると実は難しい単語で、言葉選びが難しかった。」

「思いきって簡略化、切り取ってしまうとよくわかるようになる!」

これから実践してみたいこと

「何がわかりやすいのかを考えてみたい」

「伝えたいこと、大切なことを先にもってくる!」

「いろいろな人の表現のしかたを知ってみたい」

「自分が表現したことを見直してみる。他者の表現を参考に考えてみる。」

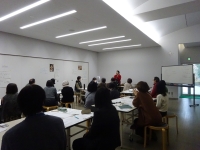

ワークショップ実施風景

*目次に戻る

3.作品輸送を伴う出張授業

県内の学校に出向いて授業を行う「出張授業」において、複製ではなく実物の作品を持ち込むプログラム

(1)三重県立かがやき特別支援学校緑ヶ丘校

日時:2024年12月11日(水)11:30~12:20(中学部授業) *展示は11:00~15:00

会場:三重県立かがやき特別支援学校緑ヶ丘校 高等部視聴覚室

参加者数:中学部授業14名、院内教室オンライン授業6名、自由鑑賞25名(教職員を含む)

担当:中原美佐子(同校教諭)、鈴村麻里子、橋本三奈、桐谷美帆、道田美貴、坂本龍太

会場校は、独立行政法人国立病院機構三重病院および三重大学医学部附属病院で入院・治療する児童生徒が学ぶ学校。油彩画・版画・彫刻計9点を展示。中学部の美術の授業では、教材を使ってウォーミングアップした後、実際の作品を比べたり、自分の好きな1点を探したりしながら鑑賞した。小学部や高等部の児童生徒も来場し、院内教室の児童もオンラインで会場を見学。

作品リスト

向井潤吉《遅春(長野県塩尻市広丘郷原)》1962年 油彩・キャンバス

坂本繁二郎《箱》1960年 油彩・キャンバス

ピエール・ボナール《ヴェルノンのセーヌ川》1912年 油彩・キャンバス

M.C.エッシャー《物見の塔》1958年 リトグラフ・紙

マルク・シャガール『サーカス』より 1967年 リトグラフ・紙

ジュアン・ミロ『アルバム13』より 1948年 リトグラフ・紙

浅野弥衛《無題》1987年 油彩・キャンバス

石井鶴三《猫》1938年 ブロンズ

参加者より

気に入った作品とその理由 *授業中の発言から抜粋

石井鶴三《猫》「しっぽが短いけど、長くすると折れちゃうからすごいと思った。」

ピエール・ボナール《ヴェルノンのセーヌ川》「好きな理由はないけど、直感的に好き。」

M.C.エッシャー《物見の塔》「見ていてどういうことだ?となるのが惹かれた。」

坂本繁二郎《箱》「見た感じ、自分の好みの色だったから。」

来場者アンケートより

「ちしゅんはとおくから見るとしゃしんみたいでちかくからみるとでこぼこがあってきれいだった。」

「ねこのちょうこくすばらしいさいげんでした。ちょうこくがきにいった」

「版画の作品で細かさ、色合い、色の重なり、にじみぐあいなどすごくきれいに表現できるんだなと感動した。」

「エッシャー 物見の塔が不思議でおもしろかった。正確にかかれて、細部までつくりこまれているのに、大胆にも構造をまげているのが、うまく中和していて、素晴らしいと思った。」

オンライン授業、展示作業の様子

*目次に戻る

(2)三重県立飯野高等学校

日時:2024年12月16日(月)9:50~10:35(英語コミュニケーション科授業) *展示は9:30~14:30

会場:三重県立飯野高等学校 校長室

参加者数:英語コミュニケーション科授業13名、応用デザイン科放課後鑑賞会70名、自由鑑賞33名(教職員を含む)

担当:森本彩、佐脇美奈子(以上同校教諭)、鈴村麻里子、橋本三奈、髙曽由子、原舞子、村上敬

会場校は、英語コミュニケーション科、応用デザイン科という2つの学科を擁する高校。彫刻3点を展示。午前の授業は、英語コミュニケーション科の生徒を対象に、日本語を使って鑑賞の授業を実施。昼からは応用デザイン科の生徒を対象とした放課後鑑賞会が4組に分かれて行われた。彫刻1点については、触察による鑑賞を可能にした(手袋着用)。

作品リスト

橋本平八《猫A》1922年(1991年鋳造) ブロンズ

堀内正和《水平の円筒》1959年 鉄・御影石

柳原義達《猫》1964年 ブロンズ

参加者より

見た時とさわった時のちがいは? *発言の抜粋

「さわるとどういう風に作られたか、動きが予想でき、具体的に想像できよくわかった。見るだけだとどう作ったのかわからない。」

「見ているときは、なめらかに見えたけれど、さわると角ばっていた。」

どこから見るのが良い? *発言の抜粋

柳原義達《猫》「頭の方から見ると顔がよく見えた。」

堀内正和《水平の円筒》「左横から見るのが良かった。波の形のようで好きだと感じた。」

堀内正和《水平の円筒》「後ろから見るのが良かった。どういう仕組みで作られたのか、くっつけた跡が見えないところがすごい。」

来場者アンケートより

「ねこのせぼねが良かった」

「猫を感じた。[寝そべる猫のイラスト]多分こういう姿勢だと思います。」

「見た目は猫に見えないのに さわると猫なのがすごかったです。」

「実際に猫をなでた時の骨の感じが表現されていて、さわってみて自由が飼っている猫を思い出しました。家に帰ったら飼い猫をさわってみて、作品の感覚とくらべてみようと思います。」

実施風景 撮影:松原豊

*目次に戻る

4.コレクションオーディオガイド

公開日:2025年2月20日

掲載先:三重県立美術館ウェブサイト

ガイド数:計22本

担当:坂本龍太、道田美貴 *原稿は全学芸員が執筆

2020、22年度に一部を作成した音声ガイドを追加作成。今年度は作品の制作背景や作者等について説明したA解説19本(うち1本は既存ガイドを更新)と、主に目の見えにくい人の利用を想定したB解説(言葉による記述)3本を作成し公開した。

【コレクションオーディオガイドのページ】

*目次に戻る

実行委員会構成

三重県立美術館(中核館)

三重県障がい者芸術文化活動支援センター(公益社団法人三重県障害者団体連合会)

公益財団法人三重県文化振興事業団

三重県子ども・福祉部地域福祉課

三重県立美術館ボランティア「欅の会」

*目次に戻る

謝辞

令和6年度の事業を実施するにあたり多大なご協力をいただいた関係諸機関、関係者の方々、およびここにお名前を記すことを控えさせていただいた方々に深く感謝の意を表します。(五十音順、敬称略)

いなべ市ひきこもり相談支援センター瑠璃庵

三重県総合博物館

三重県立飯野高等学校

三重県立かがやき特別支援学校緑ヶ丘校

福岡市美術館

長崎県美術館

*

小笠原新也

瀬戸口裕子

髙尾戸美

半田こづえ

堀部尚之

松原豊

山崎薫

*目次に戻る

奥付

令和6年度「美術館がつなぐ共生社会推進事業」報告リーフレット

[印刷版]執筆・編集:鈴村麻里子、髙曽由子(三重県立美術館学芸普及課)

[オンライン版]執筆・編集:鈴村麻里子、髙曽由子、原舞子(同)

[印刷版]デザイン:溝田尚子

[印刷版]印刷:株式会社アイブレーン

発行:美術館がつなぐ共生社会推進事業実行委員会(三重県立美術館内)

〒514-0007 三重県津市大谷町11番地

TEL. 059-227-2100 / FAX. 059-223-0570

発行日:2025年2月21日

©2024美術館がつなぐ共生社会推進事業実行委員会

無断転載・複製を禁じます。

令和6年度 文化庁 Innovate MUSEUM事業

【事業のページ(外部サイト)】

*目次に戻る