戦後の具象絵画

松本竣介(1912-1948)、麻生三郎(1913-2000)、靉光(1907-1946)、井上長三郎(1906-1995)、寺田政明(1912-1989)、鶴岡政男(1907-1979)[38]、大野五郎(1910- )、糸園和三郎(1911-2001)があつまって新人画会と名をつけ、東京銀座で第1回展をひらいたのは1943(昭和18)年4月のことだった。これには参加していない森芳雄(1908-1997)が《大根など》〔37]を描いたのはその前年で、戦後の具象絵画のゆくえをみわたすためには、まずこのあたりまで遡って起点をおいてみるほうが親切かもしれない。藝術を平和の仕事と信ずるかれらは、もちろん戦争に反対していても、それより気にかかったのは、仕事ができるかどうかということだった。ようするに、かれらに共通していたのは、「自分は分つた丈の事しか云へません。私意があつても独断です。」と、後に麻生三郎がかたったその「分つた丈の事」を狭くても独断でもなんでも描きたいというひたすらな欲求だけだった。そこに矛盾はなかったから、敗戦によって態度が急変するほどの無定見をまぬがれている。

かれらが困難に直面するのはかえって、早く来て欲しいと願った戦後になってからかもしれない。たとえば松本竣介(1912-1948)をみてもいい。松本が第一回から第三回にかけての新人画展に出品した《運河風景》《Y市の橋》《工場》をはじめとする一連の都市風景は、虚実を巧みにつなぎあわせたような不思議な秩序の静けさにみちて、きわめて完成度がたかいのだが、この規則ただしい呼吸に乱れと焦燥感が生じ、抽象化への動きがみえはじめたのは1947年を過ぎてからだった〔33〕。かれはその翌年に36歳の生涯を閉じているから、その死にはどうしても一種未完の悔しさがつきまとうのである。この松本だけではない。麻生も森も、そして鳥海青児(1902-1972)や、すでに大家然とした須田國太郎(1891-1961)や、まだ無名の金山康喜(1926-1959)など具象表現にかけた画家たちにとって最大の試練は、あらたに欧米からやってきた造形の新しいながれ、つまり抽象絵画からの挑戦だった。具象画をつづけていれば時代にのりおくれると、多くの画家がみなれぬ抽象へと宗旨をかえたのはじじつである。

眼にみえない思想もえがけるから表現のせかいは一挙にひろがる。そういう抽象絵画の優勢に対し、天使はみえないから描かないとするクールベ(1819-1877)の教えをつき破り、眼にみえることの意味をとらえなおして、具象絵画はいきのびてゆけるか。たとえば麻生三郎はここでも「分つた丈の事」しか絵にしないという態度をつらぬいている〔34〕。かれはいう。

絵もふくめて自分と対立するものをものにする、凝視する行為を つづけると、対立物がわたしにかわるということになる。それを そのまま絵にすることは、わたしを自由にする。

対立するもの。これは麻生がジャコメッティ(1901-1966)の絵にみてとったものでもあり、坂本繁二郎(1882-1969)はそれを「向こう」と呼んだ。坂本のえがいた能面とか箱は、みえない向こうの力を眼にみえるようにひきだして、神韻縹渺たる印象をあたえることになった〔35〕。「向こう」はまた遠く自然につながっている気配で、それならその自然と親しく烈しく交渉して自然の自画像をつくりだすことこそ、じつは具象画のもっとも得意とするところかもしれない。「向こう」とこちらのみわけがつかないまで、ひたすら見て、見て、見ぬくこと。須田國太郎や鳥海青児は「向こう」などと一言もかたることなく、しかしおなじ眼で色彩に働きかけ、日常に深く沈んでいる黒色や黄色をひきだすことができた〔27〕 [39]。遍在しながらなかなか姿をあらわそうとしない風土の色が、眼にみえる物象をひたすらえがくという回路をとおって幻視されているからだ。

ところでこういう具象だ抽象だとさわがしい画壇を、戯作もどきにやつした眼でみて、それまでにない感性の登場とみえたのは金山康喜であった。のちの有元利夫(1946-1985)や舟越桂(1951- )につながる具象絵画の可能性をいちはやくみせてくれた金山なのだが、ものの実在についてのかんがえは、なぜか坂本繁二郎(1882-1969)と奇妙なほどよく似ている。ものはあると思うからあるので、ほんとうは無い。その無いものの存在をえがいたのが彼の絵になった。《静物》〔36〕は、戦後にも或いは自己にも無関心な、ただ死の影とたわむれることに忙しい孤独にうつった風景といえよう。蝋燭も缶詰もワイン瓶も妙によそよそしいし、すこしずつずれて歪んでゆくアンバランスな距離感が気遠さに誘っても、それでも黄昏色にそめられた詩情がかよってくる。「抽象画は、」と金山は言っている。「抽象画は一種の装飾画にすぎない。」

(東俊郎)

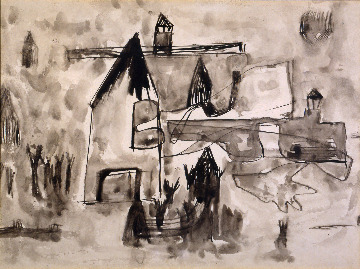

[33]松本竣介《風景(三角屋根の家)》1948(昭和23)年頃 |

[34]麻生三郎《人》1988(昭和63)年 |

| [35]坂本繁二郎《箱》1960(昭和35)年 | [36]金山康喜《静物》1951(昭和26)年頃 |