|

浅野弥衛展の図録の内、no.173の図版は上下が逆になっている(同じくno.180)。よく見れば左上に逆さになった‘YAE,という署名があるのだから、この間違いには本来いいわけすべくもないのだが、それが情状酌量の余地がありそうというのは、キャンヴァスの裏に本人の手で、画面側の署名とは天地を逆にする形で、サインが書きつけられていたのだ。こうした例は一件に留まらない。『海の城』(no.117)は図版に見えるとおり、下のプレート外に署名してあるが、第2版では上下逆にして署名された(『浅野弥衛銅版画総目録 1973年-1994年』、アキライケダギャラリー、1995、nos.43-45)。 以上をもって浅野らしいとひとしきり笑った後、浅野の画面づくりのありように考えを巡らすのは、各人に委ねるとしよう。油彩は比較的横長が多く、紙の作品には縦長が多いというのも、会場を見渡して気づいた点の一つだった。ちなみに浅野弥衛展の会期中、当館のホール等のあちこちのタイルに修理用の目印としてチョークで点が打ってあったのだが、それを見たある来館者が、これも浅野さんがなさったのですかと尋ねたという。創造性に富んだ誤解というべきだろう。 これも会場に作品を並べれば一目瞭然だったのは、制作年の記されていなかった鉛筆による作品中nos.200、216、232はいずれも紙の肌合いからして、nos.147-152、155-156と同じく1976年頃の制作と思われる。また<卵>の連作10点の内nos.103-107の5点はパステルではなくシルクスクリーンとのことで、よく見比べると卵のエッジや署名の線が少し甘い。また版画nos.116-117、121の3点は、エッチングのプレートの表面にインクを塗ってプレスした凸刷りであるという(『浅野弥衛銅版画総目録1973年-1994年』、ibid.、nos.43、46、49)。龍光寺襖絵の図版(no.171)は、皆同じ高さに印刷されているが、実際は中央4面は左右4面より17.2cm背が高い。 さて、本展には会期中14点の作品が追加された。紙面の都合上、その内5点を右に紹介しておこう。図録編集の時点では、現存する最も古い作品を1955年のものとしたが、さらにさかのぼる作品が見出された(fig.1)。「後年不満を感じ、ほとんどすべて焼却された」というコラージュの一つで(清水信、「浅野弥衛を送る」、『中日新聞』、1996.3.1夕)、裏面に「野田理一様 初めての個展の記念に 一九五二年五月 浅野弥衛」と記されている。野田理一は浅野が兄事した詩人。いまだ後の浅野らしさはうかがえぬとはいえ、それ以前を証する貴重な作例であろう。額も手製のものと思われる。Fig.4は黒のパステルによる作品で、<ブルーチェス>の前段階にあたるのだろうか。Fig.5の瓶状の部分は、雑誌などの写真を切り抜いたもののようだ。 最後になったが、浅野弥衛はこの1996年2月22日に逝去された。奇しくも野田理一と同じ命日にあたる。ご冥福を祈りたい。 (石崎勝基・学芸員) |

fig.1 作品 1952 流木、石、貝殻、板 20.5x25.6cm

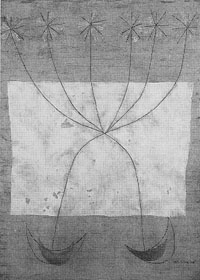

fig.2 作品 1958 油彩・キャンヴァス 72,5x53,2cm

fig.3 作品 制作年不詳 石膏、釘、歯車 14.5x17.0x8.5(cm)

fig.4 作品 制作年不詳 パステル・紙 34.0x23.2(cm)

fig.5 作品 1975 コラージュ、鉛筆・紙 37.0x25.4(cm) |

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.51-60) > お詫びのない訂正など―浅野弥衛展図録補遺

ページID:000055657