|

東 俊郎 ペリクレ・ファッツィーニ展の構成はおおきくふたつにわかれる。『ウンガレッティ像』をはじめとする初期の木彫と、『銃殺』や『後脚で立つ馬』など後期のブロンズ作品である。その境目は1930年代後半から40年代前半あたりか、もともと木彫だったのがブロンズに転用されて会場にならんだ『踊り子』と『少年とカモメ』は、このうつりゆきを暗示しているようだ。 ところでおもしろいし、みていてあきない魅力があったのは、ブロンズよりも木彫のほうである。もっともブロンズでも二点の『馬上の裸婦』など、馬も人も爪のさきまで神経がとおってほんとうにうまいものだし、かたまりの全体に運動のイリュージョンをあたえるためにしごとの刻々にくだすとっさの判断力には鍛えられたプロフェッショナルの身のこなしがある。なにもないからっぽな空間もまた彫刻になっていて、石よりもそれをほりぬいた穴のかたちの奥から奥へと視線がしぜんに吸いこまれてゆく奇妙な経験をした或るアルプの作品をおもいだしてしまった。まったくの抽象の『貝殻』がファッツィーニの系列のなかでけっして異端でないと知るために、この連想はやくだつ。実と虚とをひとしくみて(いったい、このかんがえはバロック的だろうか?)、それを炎のようにひねりあわせたのがファッツィーニの作品だ。あるいは風のようにか。だから、というわけか、かれの作品はどれも空にむかってのぼりたがっているようにみえる。そのことにかんして『馬上の裸婦』と『貝殻』のあいだにはなんのちがいもない。 ともあれ、それらはものとしてそこに存在しているのを恥ずかしがっている。窮屈そうなブロンズという身体をぬぎすて、ないものの存在として存在できればもっといいと願っている──いや、それだといいすぎになる。みえる存在とみえない非在はひとしい。ファッツィーニの故郷グロッタマーレの海岸は風がとてもつよくて、木という木はねじまがっているときいた。そういう環境だったら物理の現象をとびこえて、たとえば、雲が風の変身であるように、木はそのままで風が受胎した姿だという詩的でもあるかんがえをファッツィーニが育てたとしても、そんなにおかしくはない。 いっぽうそういう風なせかいのみかたは木彫のほうにはほとんど感じられない。まづ、ただのものとしての木がぼくらのまえにごろりとある。そして、けづられたその木をこえてあらわれようとしているものもまた。みることができ触ることができる次元からはみだして、それはすこしばかり重くなってみえる。変化の自由にたいする、壊れようとして壊れないつよさの印象がふかい。いったいファッツィーニは、ボロボロになるまで蟲が木をくい荒しても亀裂がはしっても、ほとんど頓着せずに、壊れるのはもののさだめ、壊れたらただなおすだけだと、しごく鷹揚にかまえている。これは無神経とはちがう。そういうなかで、壊れないものこそはフォルムだという点をつかみかえすと、これは「法」というかんがえをうみだした地中海的な、或はイタリア的な精神にはなしはどうしてもひろがってしまう。ようするにぼくはあれら初期木彫群にファッツィーニをというより、イタリアをかぎとったのだ。 たまたまファッツィーニ展のすこしまえに高村光太郎の彫刻をたくさんみたので、こういうことになったようだ。詩人でも彫刻家でもなく、日本の近代にえがたい見識をかかえながら、かきたいことよりも、不可避に強いられて*かきたくないことを書くしかなかった批評家、或は文人として後世に名をのこすだろうというのが、いまのぼくの光太郎にたいする評価だけれど、それでも、まえから好きだった『白文鳥』や『鯰』や『うそ鳥』は、なんどみてもあきないし、手板浮彫『羅漢』の生得ともみえるセンスのよさと、すでに芸の勘どころをおさえて冴えた技には感心するしかなくて、『老人の首』と『大倉喜八郎の首』もわすれがたいが、やはりこのひとは木彫がいい。 ただ残念なのは、とにかくちいさい。作品としてちいさく又かれのひろく深い教養のせかいにくらべてちいさすぎる。たぶん木にむかうまえに、かれはエネルギーの大半をすでにたたかいに消耗している。だから作品は酵母のすくないパンに似てしまう。大力無雙の光太郎にしてそうだということが、ファッツィーニの木彫と意識してくらべなくても、自然にわかってしまうのは、それがフォルムなきフォルムとしての共通感覚にふかくかかわるからだ。ひとつの国なら国にはたらく厖大なちからの総和からしぼりだされた、この共通感覚こそが、芸術を底からささえているからだ。 ふりかえってファッツィーニはというと、ミケランジェロやロダンはもちろん、マリノ・マリーニあたりとくらべてもゆたかではないけれど、かれのパンには光太郎があんなに努力しても手にはいらなかった酵母がゆきわたってふっくらしている。すくなくとも、彫刻刀がうまく研げないようぢやまだ一人前とはいえないといった類のエチカがうまれるべくもないせかいでしごとができた。エチカは心的な態度でなくて、すでにフォルムである。高村は日本のことをしょっちゅうかんがえ、そのぶん高村は日本から遠ざかるのに対して、ファッツィーニはすでにイタリアだったからイタリアというよけいな観念がしごとを邪魔してはいない。フォルムにたすけられ、フォルムをうみだす。もちろん、日本といいイタリアというのは、じつはおなじものの別の名だった。ほんとうはこのおなじ名のもとではなしをしたいのに、とうぶんは、しあわせそうなファッツィーニの木彫をにらみながら、やさしげに静かな温もりにみちた高村のほうを抱きとるばかりである。 (ひがし しゅんろう 学芸員) |

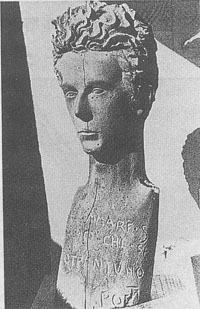

ファッツィーニ「オラツィオ・コスタ像」1931

ファッツィーニ「ウンガレッティ像」1936 * 高村光太郎の書のひとつに「詩とは 不可避なり」があるが、詩ばかりでなく高村のしごとの全体をかんがえるときにこの「不可避」は、とても重要なキーワードになるはずだ。

高村光太郎「羅漢」1898

高村光太郎「うそ鳥」1925 |

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.31-40) > ひる・ういんど 第32号 木が語るもの/語りえないもの

ページID:000055567