マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない

2.マティスとモロー、織物と宝石細工

|

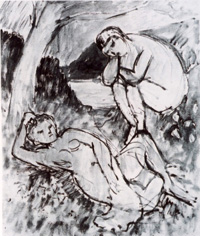

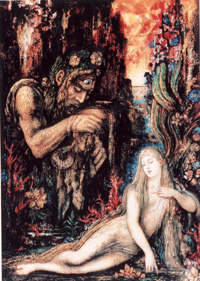

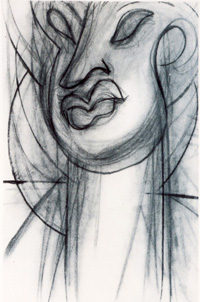

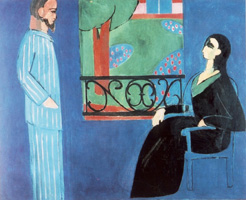

2-1.師資相承……線と構図 「ギュスターヴ・モローが余儀なく教鞭をとらなければならなかったことは彼の光栄にわざわいした。…(中略)…彼の教室にかよったことで、口をそろえて彼のうちなる教育者をたたえるが、彼の作品についてはせいぜい慇懃な言葉を二こと三こと述べるだけの連中の無節操なおしゃべりは、モローをはるかにわずらわせた。教育者のかげにラ・ロシュフーコー通りの偉大な孤独者を葬りさろうとするこのような操作にはどれほど異議をとなえても足りないだろう」(49) アンドレ・ブルトンのこうしたことばは、モローが近代美術の展開において孤立した存在であり、教師としてその生徒たちに、作品からは何ら影響を及ぼさなかったと考えることを前提にしている。ただ近年では、近代美術史から傍流と見なされてきた象徴主義の再評価にともない、デヴァリエールやルオー初期の作品にモローの影響を認めることに異議が唱えられることもあるまい(50)。ルオーについてはさらに、固有の様式が確立した時期においても、基本的には褐色ないし黒にもとづく明暗の範囲内で、闇の奥から色彩を湧きださせようとする点、そしてそれが霊的なものの表出を目指す点でモローの様式に連なり、それでいて、モローにおいては装飾的と評されるような表現を、集中性を帯びた表現に転じた点からして、ちょうど、グノーシス諸派などヘレニズム末期の諸神混淆主義とカトリックの成立との関係に、モローとルオーの関係を類比してみることもできるかもしれない。何気なく用いた<装飾的>の語については、後にもどることとしよう。 他方、マティスやマルケといった、後にフォーヴィスムを産み落とすことになるモロー教室の生徒たちの作品に、画家としてのモローの影響を認めがたいことも事実だ。この意味では、ブルトンの抗議にもかかわらず、作品と教師としての活動は別ものなのだと、確認しておくことに支障はないように思われる。 ただ散発的ではあれ、モローの研究者の側からとりわけマティスに関して、モローの様式との関連を指摘しようとする試みが欠けていたわけではない。その際あげられるのが、とりわけ一九三〇年代におけるマティスの、輪郭だけの線で、線のうねりと紙の白さをひきたたせる素描(図4)(51)と、《アレクサンドロス大王の勝利》(MGM.70/PLM peint.230)(52)のための習作に見られるような(図5)、装身具が累積されるという点だけでなく、線からやはりモデリングを排し、線自体あまり肥痩の変化を設けられないため、全体として装飾的な性格を帯びた素描類である。 ただ、挿図にあげた二点を比較してみると、たしかに双方、陰影をつけることによるモデリングはおおむね排され、曲線を主体としているとはいえ、マティスにおける線は、対象を型どるために輪郭が閉じざるをえないにしても、つねに紙の白いひろがりとの交渉の内にあり、ゆえにたえず開いたままでいようとするかのような、ゆるやかな湾曲をしめしている。その意味で、《ダンスⅠ》についてシャセイが用いた先の言いまわしを借りれば、形態に対し線は、内と外の区別を有さないかのごとくなのだ。逆にネックレスや刺繍などの装飾を描きだすための線は、紙全体の大きさに対して多分に小さく丸まることで、紙の白さを温存させることになる。これに対しモローの線は、やはり丸みをおびた線が手の動きの緩慢さを読みとらせるとはいえ、その丸みは基本的に、閉じた輪郭をなす。線に肥痩を設けず紙の白さを残すのは、モローの場合、そうした閉じた輪郭を積み重ねていくのを許容できるようにするためであるかのごとくだ。この点で興味深いのは、モローにおいては、人体も装飾も区別なく累積されていくことだろうか。とまれ結果として、この素描におけるマティスの線が、芯を失なわないかぎりで、光としての紙の白さをそれ自体内包したかのように揺れる軽快さを得たとすれば、モローの線は、そんな軽快さをもちえないでいる。 ちなみに、マティスとモローはともに、最前景に大きく、眺めを見る、あるいはそれを描こうとする者の手を描きこんだ素描を残している(図6-7)。モローの素描には「印象主義者たちの遠近法」との書きこみがあり、アンリ・ロワレットはこれを、旧友であるドガを標的にしたカリカチュールと見なす(53)。マティスの場合こうした構成を後に展開することになるとはいえ、やはり印象主義的な視覚を念頭においている点で、この試みは孤立したものだという(54)。モローの素描は、パロディーであるからこそかえって、人に見せる機会があったと考えることもできなくはないが、しかしここに、直接の関連を読みとる必要はあるまい。モロー自身にとっても、斜めに急激に後退する奥行きという空間構成は、基本的に異質なものだった。 シュネデールはその『マティス』の第二章において、マティスとモローの関係を論じ、マティスの出発点に<モロー/モネ>、象徴主義/自然主義という二極を見てとった(55)。さらにセルゲイ・シチューキンのための装飾プロジェクト(《ダンスⅡ》、《音楽》と実現しなかった<水浴する女たち>の三点からなる)と、十の小パネルからなるモローの《人類の生》(MGM.216/PLM peint.238)の内、<黄金時代>を表わした三点のパネルとの照応を指摘している(56)。ただしこれは、図像上での平行現象を出るものではあるまい。 他方、現在所在不明の《ニュムペーとファウヌス》(図8)(57)における、画面下半に斜めに横たわる裸婦と彼女を斜め上から眺めやる男性という構図は、モローの《ガラテア》を描いたいくつかの画面を想起させる(図9)(58)。前者と関連する《ニュムペーとサテュロス》についてジャック・フラムは、プッサンの《エコーとナルキッソス》(ルーヴル美術館)との関連を指摘しており(60)、モローからマティスへの直接の影響というより、マティス、モローそれぞれがプッサンを参照したと考えればよいように思われる。あるいは、ことさらに共通の源泉を求める必要もないだろうか。 同様の事態は、《豪奢・静謐・逸楽》(図3)と《一角獣たち》(図29)にもあてはまる。両作品は、屋外での宴という主題以外にも、画面を斜めに横切る入江、対岸の遠山、入江に浮かぶ帆船などの背景、垂直軸としての樹、裸婦をふくむ群像といった共通点を有している。前者の左端で坐る着衣の婦人と、後者の中景でかすかに見える、赤い衣装の人物は形態としても類似しているといってよいだろう。さらに、いずれの作品も色彩の装飾的な力を活かそうとしている点に、共通の意図を認めうるかもしれない。しかしここでも、直接の関連を見出す必要はあるまい。マティスの構図に対しては、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの《幸いなる地》(一八八二、イエール大学美術館)等の影響が指摘されているが、モローに対しても、ピュヴィスの影響を想定することができよう。 やはり直接の関係を考えなくてよい類似例として、《肖像:踊り子(仏陀)》(図10)(62)と、《死せる竪琴》の部分のための素描(図11)を並べることができるだろうか。ちなみに二人の画家に共通する要素として、かつての地誌的なそれではないせよ、ここに見られる、各自の夢想を投影したオリエンタリズムや、図8、9からうかがえる、女性嫌悪とない交ぜになった、視線の対象としての女性像をあげることができるが(63)、これらもいうまでもなく、より広い思潮の中に位置づけられるべきものだ。 ピカソに対する応答とも見なされるマティスの《夢》(一九四〇、個人蔵)(64)が、また、象徴主義の図像に由来するであろうことも、たやすく予想される。目を閉じ内界を志向する人物はモローもしばしば描いたところだが(65)、同様のイメージはルドンをはじめとして、枚挙に暇があるまい(66) また《会話》(図12)における、前景で画面と平行に配された二人の人物が向かいあう構図については、たとえばフラムが、ルーヴルが蔵するハムラビの石碑に基づくと指摘しているが(67)、ここに、《オイディプスとスフィンクス》(図24)や《出現》(PLM.159/PLM'98.186/PLM peint.A3)、《ヘラクレスとレルネーのヒュドラ》(PLM.152/PLM'98.176/PLM peint.178)などでモローが繰り返し用いた、同様の構図(68)との類似を認めることもできよう。やはり直接の関係を想定する必要はないとして、ただこの場合、対峙する人物たちが交わす視線の内にモローが表わそうとした、精神と自然、善と悪、男と女、英雄と怪物、人と神などの対立、緊張、抗争という主題は、マティスの画面において、最大限の緊張に達したといえるかもしれない。画面と平行する配置に伴って人物二人と窓から見える景色は著しく平面化され、同時に、二人が向かいあうため、構図に求心性がもたらされる。それでいて二人の間にはさまる窓の存在は、対峙を強めずにいない。そして画面を覆う稠密な青が、平面性と求心性との緊張をいやおうなく高めているのだ。ただモローと異なり、マティスにとってこうした構図は例外的なものに留まったようだ。 さてデイヴィッド・キャリアは、ほかならぬ《会話》の典拠探しにからめて、モダニズムの美術を対象にする時、伝統的な方法論が失効するという(69)。キャリアの議論に対する賛否はさておき、以下においても、マティスとモローの作品の間に何らかの直接的な関係は見出しがたいことを、むしろ前提としておこう。他方、教師としてのモローを過度に理想化するべきでもあるまい。そもそもフラムによれば、一八九七年、モローの生時すでにマティスは、モローに替わってピサロへの傾倒を深めていたという(70) |

49. アンドレ・ブルトン、「ギュスターヴ・モロー」(1961)、宮川淳訳、『シュルレアリスムと絵画』、人文書院、1997、p.413[André Breton,‘Hommage’, Ragnar von Holten, L'art fantastique de Gustave Moreau, Paris, 1960, pas paginee]. |