ミニ用語解説:遠近法

|

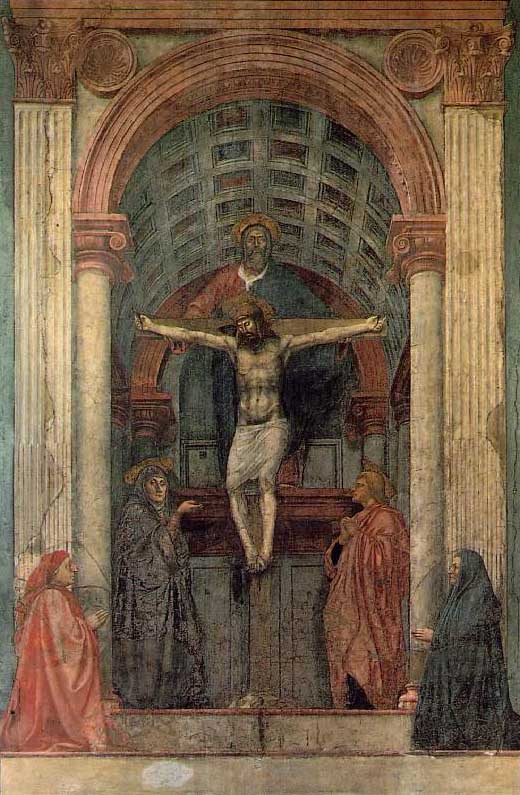

遠近法(パースベクティヴ)は広義には、空間の深奥性とそこに存在する対象との位置関係を、平面上に表現する全ての方法を意味するが、一般には、現実世界を幾何学的に処理して平面化する線遠近法を示している。その技法が、芸術と科学の合体を理想とした時代の要請から体系的にまとめられたのは15世紀、ルネサンス期のフィレンツェの街に於いてである。 建築家ブルネレスキによる透視図法の実験を更に明晰に理論化したアルベルティの『絵画論』(1435年)には、観者の視点と対象とを結ぶ線によって作られる、視点を頂点とする錘体を、その対象と視点との間の任意の平面で切断したものが遠近法の作図であることが記されており、ブルネレスキの得た結論も又、例えば鉛直な画面に対して水平な線は、その画面を相称軸として、視点とは対称の位置に来る消失点に収斂するという事であった。 マサッチョの《聖三位一体》やドナテルロの《ヘロデの宴》といった作品は、これらの理論を絵画や彫刻に応用した初期の作例となっている。 遠近法の問題は、それがルネサンス以降の芸術作品の空間を規定して来たという歴史的事実と、19世紀末から、それを否定する一群の芸術家が登場したことにより、芸術哲学にとって解剖学や比例論などと何様、技巧的前提であるよりも先に本質的な課題となったのである。 |

|

《ヘロデの宴》 ドナテッロ作 1425年頃 |

|

(荒屋鋪 透・学芸員)

友の会だよりno.6(1984.6.25)

作例:友の会だより所蔵品解説

佐伯祐三サン・タンヌ教会

シャガールサーカス:扉絵