ミニ用語解説:阿蘭陀隈(おらんだぐま)”・・・・・・浮世絵の陰影表現

|

葛飾北斎は、「富嶽三十六景」などで歌川広重とともに浮世絵の世界に風景画という新しいジャンルを確立したことで知られるが、「富嶽三十六景」に先立って、寛政末から文化初年(18世紀末から19世紀初頭)にかけていくつかの洋風風景版画を版行した。豆判の揃物「江戸八景」・「近江八景」、平仮名落款の中判五図、唐草模様の縁取りのある無落款の間判五図の存在が現在知られている。 このうち豆判「江戸八景」はその名のとおりわずか縦8.3cm横11.5cmの小さな画面に江戸の名所風景八つを選んでそれぞれ一枚に描いたものである。この作品で画面の上半を占める空には、北斎がそれまで浮絵(うきえ・透視遠近法をつかった風景画の一種)で試みてきた外光の表現がにわかに大きな比重を占めてきていることに気付く。この外光表現を一層積極的に進めたのが、いわゆる平仮名落款の中判風景画シリーズである。 このシリーズは、「ほくさいゑがく」というひらがなの落款と画題を九十度転置して筆記体のアルファベット風に見立るという趣向からわかるように、洋風趣味を狙ったシリーズである。それだけではなく、三次元空間の把握のしかたがそれまでの浮絵のもっていた線遠近法による単純なものから脱却して、北斎が新しい空間表現の端緒を開いたシリーズとして重要だと考えられている。そのなかのひとつ「くだんうしがふち」では、北斎の外光に対する関心が、作品のなかにおおきな位置を占めるようになっている。 |

|

|

板ぼかしという技法を多用して薄墨を重ねて摺り込んだ入道雲や同じく薄墨を掃いて表した薄雲が空とつくるコントラスト、そして九段坂を上り下りする人馬その他の落とす影は、夏の強烈な日差しを写そうとする北斎の自然観照の眼の鋭さを示す。画面にさらに強い印象を与えているのは、土手を表現するのに用いられている板ぼかしによる墨摺の強い陰影であろう。もちろん、ひとつには、強い日差しの与えるモデリングの効果を狙ったものであろうが、狙ったはずの写実性を突き抜けて、後の国芳を先取りしたような怪異な生き物のような印象を与えてしまうところがおもしろい。 弘化5年(1848)、北斎が89歳の年に刊行した『絵本彩色通』には、最晩年の北斎の洋風表現についてのまとまった知識が叙述されている。当時すでに浮世絵の常套的な表現方法になっていた遠近表現には軽く触れる程度で、人物像に加えられる陰影表現について仔細に言及している。そのなかで、洋風の陰影表現のことを北斎は“阿蘭陀隈”と呼んでいる。 |

|

|

ハッチング技法その他の技術開発によって陰影によるモデリングを可能にした銅版画ならいざしらず、版質の柔らかい木版というメディアを用いる浮世絵版画は、基本的に輪郭線や色面で表現することに適している。だから、板ぼかしのような高度な技法を用いても、浮世絵にとって、陰影表現は苦手な表現技法であることにかわりはない。 |

|

|

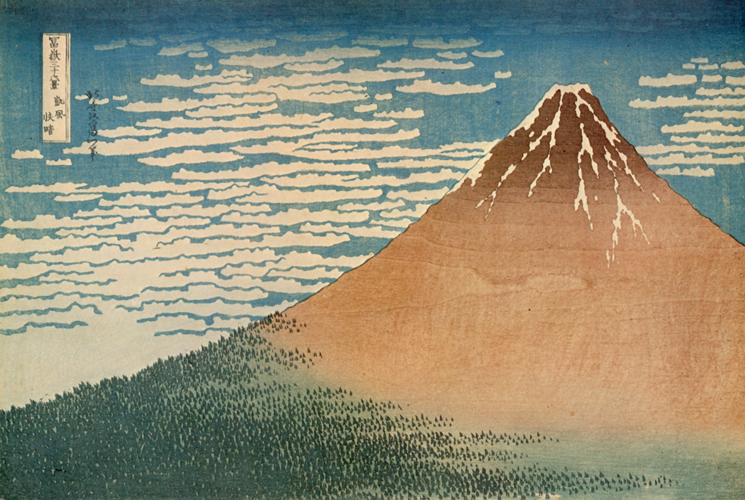

「くだんうしがふち」は、陰影法の表現効果を引き出すという点では、メディアの制約でかならずしも成功していない。やがて、浮世絵の木版画としてのメディアの長所を最大限に引き出すことのできる色面によって外光を表現する方向に向かっていったのは当然の成り行きだった。北斎のもっとも有名な作品のひとつである「富嶽三十六景・凱風快晴」は、富士に朝日が当たる一瞬、光がつくりだす富士の表情が描かれる。ここでは、陰影の問題は一切排除されて色彩の問題だけに還元されている。色彩のマッスを誇張することによって、かえって外光が感覚的リアリティーとして見るものに印象づけられるのである。 |

|

(学芸員 山口泰弘)

友の会だよりno.20, 1989.3.24