2005年2月11日(金)~3月27日(日)

西から東、東から西、さらに・・・-「HANGA東西交流の波」

東 俊郎〈三重県立美術館学芸員〉

|

小学生や中学生のとき授業で油絵を描いたことはなくても、木版画を摺ったことのない人は恐らく一人もいないのではないでしょうか。「版画」といえば真っ先に思い浮かぶのは木版画です。ぼくの親しい友人は、毎年きまって木版の年賀状を送ってきて、それが美術に向かいあうとても大事な時間だといっています。趣味で版画をやっているという人は少なくないでしょう。一体日本人がこんなに版画好きになったのは周囲に木がふんだんにあるからというより、実はもっとはっきりした理由があります。 木版画を日本に根づかせた美術運動があり、その中心人物の一人に山本鼎がありました。今回の展覧会にはその山本の『漁夫』という作品が展示されていますが、現在からみればそんなに目立ったところもなさそうなこの作品こそ日本の近代版画の出発点になったのだということを忘れてはいけません。それには二つの際だった「顔」がありました。一つは、「藝術作品」としての版画ということであり、もうひとつは「自画自刻自摺」ということなのです。どちらも当時の日本の美術の常識にとって、けっして当り前のことではなかったのです。 「自画自刻自摺」とはなんでしょうか。自ら描き、自ら彫って、自らの手で摺るということに他なりません。版画も個性の表現なら、つまり芸術なら、仕事を分担することなく、すべてを一人の手でまかなわなくてはならない。これが後に創作版画運動となって全国にひろがってゆき、さらに学校教育を通じて、ほとんど日本の津々浦々まで届いたわけで、美術といえば版画、版画といえば木版画がなんとなくわれわれに親しみやすい理由は、なによりこの創作版画に負っているといっていいでしょう。 ところで、日本人にとって版画というジャンルが入りやすい、敷居がたかくない理由がもうひとつあって、もうすでに殆ど口から出かかっていたのですが、他でもなく「仕事を分担」して制作する芸術としての浮世絵の存在がそれでした。江戸の感性を代表する浮世絵の世界に、創作版画以前から、われわれは十分すぎるほど馴染んでいたのです。この浮世絵を中心にした日本美術が19世紀のヨーロッパで大いにもてはやされて流行したということは、みなさんとっくに承知されていることと思いますが、しかし、このどこからどこまでも日本的にしかみえない浮世絵が、実は西洋画法をとりいれていたということのほうは案外知られていません。今回の展覧会ではその影響がよくわかります。 たとえば今回出品されている鈴木春重の『縁端美人』をみると、家屋が西洋的な遠近法に従って描かれているのは一目瞭然でしょう。もともとこれは長崎を経由して入ってきた中国清代の蘇州版画などから影響されたものなのですが、その蘇州版画の遠近法はというと、清の宮廷に出入りしていた西洋人がもたらしたものですから、廻りまわっていつの間にか鎖国の日本の美術に西洋が忍び込んでしまったような格好になりました。 この西から東への流れを内に包んだ浮世絵が、江戸後期から主として、今度は東から西へとオランダ経由で西洋に伝播して、やがて大きなブームをひきおこした理由のひとつは、それまで見た事もない表現の物珍しさと同時に、すでに見なれていた遠近的表現から抵抗なくその世界にはいりこめたからだという人もいます。歴史の面白さはさらにつづきます。浮世絵に多大のインスピレーションをえた印象派の画家たち。その画家たちの作品が19世紀末の西洋画壇で主流になると、再びそれは明治の洋画のお手本となって、日本に流れ込んでくるのです。今回の展覧会の名を「東西交流の波」とした所以です。 |

|

友の会だより no.68, 2005.2.25

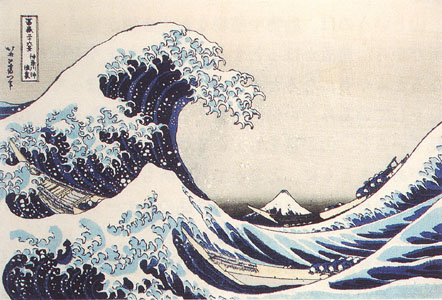

葛飾北斎『富嶽三十六景、神奈川沖浪裏』1831-34年

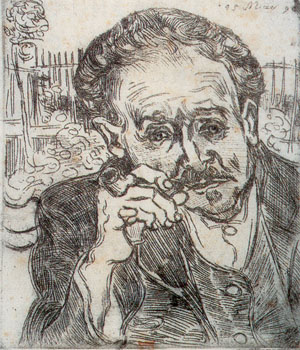

葛飾北斎『富嶽三十六景、神奈川沖浪裏』1831-34年 ゴッホ『ガッシェ博士の肖像』1890年

ゴッホ『ガッシェ博士の肖像』1890年