| 1 | 黒田清輝 | 1866-1924 | 薔薇の花 | 大正時代 | 34.7×26.1 | 油彩・板 |

|

黒田は、明治の洋画に明るい光の表現をもたらした画家の一人です。この作品は輪郭をとらずに、ぐいっぐいっと素早い筆運びで描かれています。それが色とりどりの花に生き生きした感じを与えているのでしょう。 | |||||

| 2 | 和田英作 | 1874-1959 | 富士 | 1909年 | 53.3×72.9 | 油彩・キャンバス |

| 和田は黒田清輝(1番)らに影響され、西洋絵画の表現方法で日本の景色を描こうとしました。この作品では、すっきりした構成、明るく穏やかな色の組みあわせで富士山が描かれています。そんな中、道に落ちた家の影が引きしめ役になっています。 | ||||||

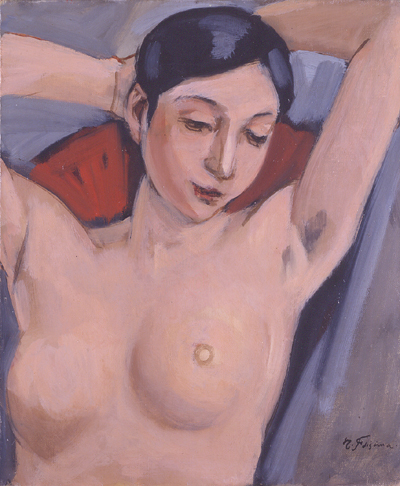

| 3 | 藤島武二 | 1867-1943 | 裸婦 | 1917年頃 | 45.2×37.9 | 油彩・キャンバス |

|

津で学校の先生をしていたこともある藤島は、日本で油絵具をもっとも使いこなした画家の一人といえるかもしれません。この作品でも、色の組みあわせや塗り方が、のびのびした表情を画面に与えています。たとえば腕の部分を見ると、輪郭の上に肌色がかぶさったり、逆に輪郭をあらためて描き足したり、あるいは輪郭なしですましたりといった、いろんなやり方がされており、その結果はつらつとした感じが生じたのでしょう。 | |||||

| 4 | 森芳雄 | 1908-1997 | 大根など | 1942年 | 72.7×60.6 | 油彩・キャンバス |

| 森は、人や自然の見かけから、よけいなものをとった時に現れる暖かな感じを表そうとした画家です。この作品でも一見、大根たちはごろんと放りだされただけに見えます。ただじっと見ていると、大根たちやかばんがおたがいを気にしているのかいないのか、気になってこないでしょうか。ところで、真ん中の大根の切れはしだけ、影をはっきり落としているのはなぜなのでしょう? | ||||||

| 5 | 向井潤吉 | 1901-1995 | 遅春(長野県塩尻市広丘郷原) | 1962年 | 50.0×60.0 | 油彩・キャンバス |

| 向井は、失われていく日本の古い民家を、写実的に描いた画家です。この作品でも民家を、感情を交えずていねいに描き写そうとしています。同じ日本の景色でも、和田英作の《富士》(2番)に比べると色が濃く、絵具も堅そうな感じがします。そのため全体としてしゃきしゃきした感じがしないでしょうか? | ||||||

| 6 | 奥瀬英三 | 1891-1975 | 五月信濃路 | 1963年 | 97.0×146.0 | 油彩・キャンバス |

| 伊賀上野に生まれた奥瀬は、自然の中に人物を描きこむという作風の画家です。この作品でも、くっきりした輪郭によって、自然を背景にした人間の営みが描きだされています。 | ||||||

| 7 | 高畠達四郎 | 1895-1976 | オーヴェル古寺 | 1967年 | 91.2×73.0 | 油彩・キャンバス |

| 高畠は、強い印象を受けた景色を、ことこまかに描くのではなく、大切な点だけを抜きだそうとした画家です。この作品でもフランスの教会が、空や手前の道とあわせて、単純化された色で表されています。ところで、空の左と右で、青のさがや塗り方ちがっているのはなぜなのでしょうか? | ||||||

| 8 | 小林研三 | 1924-2001 | 私の家 | 1983年 | 72.8×91.0 | 油彩・キャンバス |

| 四日市生まれの小林は、鳥や動物、田園を、幻想的に描き続けた画家です。この作品でも、家や丘、木が、緑と青などの明るく柔らかなひろがりの中で、童話の一場面であるかのように安らいでいます。 | ||||||

| 9 | 浅野弥衛 | 1914-1996 | 無題 | 1987年 | 65.2×91.0 | 油彩・キャンバス |

| 生涯を鈴鹿で暮らした浅野は、ほとんど白や黒だけで、線の表現を追求しつづけました。この作品でも、がやがやにぎやかな線が、画面を埋めつくしています。ただよく見ると、線は気ままに走っているわけではなく、記号のような形を散らかしたものですし(何種類あるでしょう?)、また、白の上に引かれたのではなく、白を引っかいてできたものです。そこからどんな感じが生まれているでしょうか? | ||||||

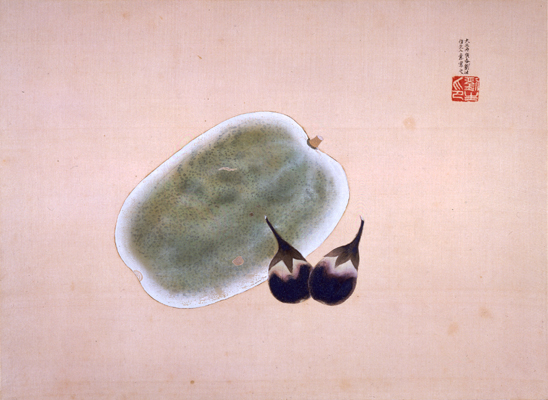

| 10 | 岸田劉生 | 1891-1929 | 冬瓜茄子の図 | 1926年 | 37.0×50.6 | 絹本着色 |

|

劉生は、大正時代にきわめて厳しいほどの写実による油絵を制作したかたわら、日本や中国の伝統に関心を寄せました。この日本画もそうした関心に基づくもので、丸みを帯びた輪郭とぼかしを交えた色が、飄々とした表情を浮かべています。 | |||||

| 11 | 斎藤清 | 1907-1997 | 会津の家 | 1972年 | 66.8×96.5 | 紙本墨画着色 |

| 斎藤は、木版画や墨絵によって故郷である会津の雪景色などを好んで描きました。この作品でも、大胆な構図や墨と和紙の肌合いが、柔らかく暖かい雰囲気を感じさせています。向井の《遅春》(6番)と雰囲気の違いを比べてみてください。 | ||||||

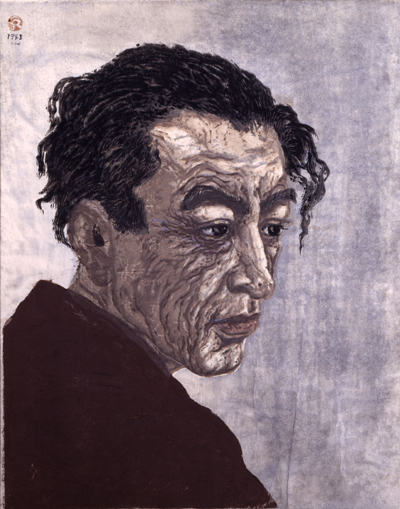

| 12 | 恩地孝四郎 | 1891-1955 | 『氷島』の作者 萩原朔太郎 | 1943年 | 55.4×44.0 | 木版画・紙 |

|

恩地は、繊細な感情表現によって、日本の版画に新しい時代を築いた版画家の一人です。この作品でも、詩人の内面がうち震えるさまをとらえようとしているのではないでしょうか。詩人の優しそうな目もとと、深く刻まれたしわが印象的です。 | |||||

| 13 | 長谷川潔 | 1891-1980 | 版画集「ポートレート」より | 1963年 | 33.0×25.5 | 銅版画・紙 |

| 長谷川は、パリの地で、さまざまな銅版画の技法を用いて、独自の息づかいを感じさせる作風を築いた版画家です。この作品は、銅版を直接彫刻刀で刻むビュランという技法で描かれています。そのため硬そうな線が、花たちに時間を止められたかのような存在感を与えています。 | ||||||

| 14 | 木下富雄 | 1923- | FACE(丸と角) | 1982年 | 47.5×72.0 | 木版画・紙 |

| 四日市生まれの木下は、人の顔を丸や四角にしてしまいます。それでも何か表情が必ずこめられているのです。この作品でも、顔は丸と四角、目はその逆になった人物たちが、あなたをじっと見つめているような気がしないでしょうか。ところで、上の黄色い線が、丸の上ではたれ下がり、四角の上では上にくぼんでいるのはなぜなのでしょう?また格子模様はどんな役目をはたしているのでしょう? | ||||||

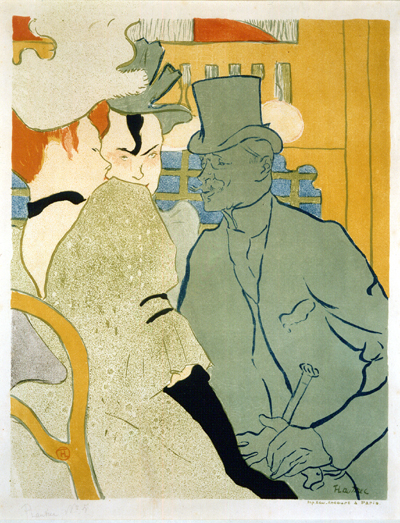

| 15 | アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック | 1864-1901 | ムーラン・ルージュのイギリス人 | 1892年 | 47.5×37.0 | リトグラフ・紙 |

|

ロートレックは、19世紀終わりごろにフランスの社会を描いた画家です。この作品の見どころは、毛筆の書のように自由に動く線が、人物のからだや顔立ち、人物どうしの関係を描きだすさまでしょう。浅野(9番)や長谷川(13番)の線と比べてみてください。また、明るい色の中で、黒が引きしめ役をつとめています。 | |||||

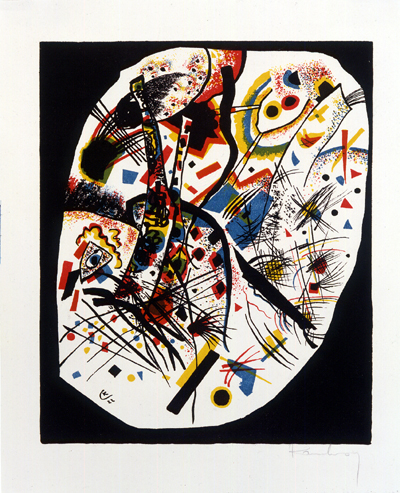

| 16 | ワシリー・カンディンスキー | 1886-1944 | 版画集「小さな世界」より | 1922年 | 35.5×28.0 | 版画・紙 |

|

ロシア生まれのカンディンスキーは、20世紀初めに抽象絵画というジャンルを作りだした画家の一人です。この作品でも、黒い枠のむこうに、何やらよくわからない色や形、線がざわざわしています。しかしはっきり何とわからないからこそ、ざわざわと生きてうごめく感じがするのではないでしょうか?顕微鏡をのぞいた時の眺めに少し似ているかもしれません。浅野の画面(9番)と比べてみてください。 | |||||

| 17 | M.C.エッシャー | 1898-1972 | 物見の塔 | 1958年 | 46.1×29.5 | リトグラフ・紙 |

| エッシャーは、現実にはありえないけれど、紙の上でだけ実現するイメージを描いたオランダの版画家です。この作品でも、はしごと一階・二階との関係がどうなっているか、確かめてみてください。 | ||||||

| 18 | マルク・シャガール | 1887-1985 | 版画集「サーカス」より | 1967年 | 42.0×32.0 | リトグラフ・紙 |

| シャガールは、思い出や夢の光景を描きつづけたロシア生まれの画家です。この作品でも、空中ブランコに馬がのっていたり、左上のヴァイオリン奏者がひっくりかえっていたりします。しかし現実そのままでないからこそ、思い出や夢のような、ふわふわした感じがするのではないでしょうか?小林(8番)やエッシャー(17番)と比べてみてください。 | ||||||

| 19 | 中原悌二郎 | 1888-1921 | 若きカフカス人 | 1919年 | 42.0×19.0×18.0 | ブロンズ |

|

中原は、大正時代にロダンなどの影響を受けつつ、生命感あふれる彫刻をめざした作家の一人です。この作品は、当時日本に滞在していたロシアの青年をモデルに制作されました(「カフカス」はコーカサスのこと)。しっかりした骨組みを与えつつ、秀でた額、そげた頬、がっしりした顎が、モデルの顔立ちを印象的なものとしています。 | |||||

| 20 | 橋本平八 | 1897-1935 | 猫 A | 1922年 | 35.0×23.7×14.5 | ブロンズ |

|

伊勢の朝熊村に生まれた平八は、伝統的な木彫りを近代という時代にあったものにしようとした彫刻家です。この作品は、古代エジプトの彫刻にヒントを得て制作されたということです。のばした前脚と後脚に対する首筋のねじれ、そして背中の丸さの組みあわせが、猫に動きと安定感とを同時に与えています。 | |||||

| 21 | 堀内正和 | 1911-2001 | うらおもてのない帯 | 1963年 | 78.0×21.0×43.0 | ブロンズ |

| 堀内は、ひねりのきいたアイデアを好んで形にした彫刻家です。この作品は、表をたどっていたはずなのにいつのまにか裏になっているという、〈メビウスの輪〉を彫刻にしたものです。それはまた、無限の記号∞をも暗示しているのかもしれません。 | ||||||

| 22 | 三木富雄 | 1937-1978 | 耳 | 1965年 | 40.5×25.9×9.5 | アルミニウム、亜鉛 |

| 三木は1963年以来、ひたすら耳を作り続けました。この作品もその一例です。ふだんまじまじと見ることのない耳の、形としての面白さとともに、ものが本来あるべき場所から切り離された時や、小さなものが大きくなった時に見せる、奇妙な感じをもしめしています。 | ||||||

| 23 | リン・チャドウィック | 1914- | 三角 Ⅲ | 1961年 | 高さ45.0 | ブロンズ |

| チャドウィックは、四角や三角に単純化された形が、同時に生きもののイメージをも表すという作風の、イギリスの彫刻家です。この作品でも、硬くて痛そうな尖った形が、三本脚をはやすことで、鎧をつけた人か虫のような存在となりました。そこにはどんな表情が浮かんでいるのでしょう?木下(14番)と比べてみてください。 | ||||||

* 諸事情によりno.7高畠達四郎《オーヴェル古寺》に代わってルドン《ベアトリーチェ》と林武《ノートルダム》が展示されました。