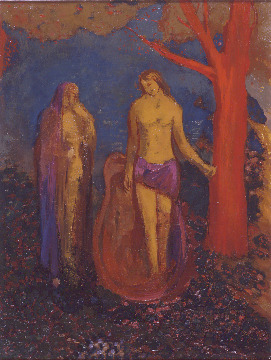

ルドン《アレゴリー -太陽によって赤く染められたのではない赤い木》 ワークシート

オディロン・ルドン

Odilon Redon

アレゴリー -太陽によって赤く染められたのではない赤い木

Allégorie-Un arbre rouge non rougi par le soleil

1905年

油彩・キャンバス

Oil on canvas

46.0×35.5cm

|

画像をクリックすると拡大画像が表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

作家解説 オディロン・ルドン モネと同年生まれのルドンが活動した19世紀後半のフランス美術界では、新古典主義~アカデミスム~サロン絵画という、ニュアンスを違えつつ重なりあう傾向が一般的な認知を得ていた一方、少なくとも後の時点から見れば前衛的と称されよう、ロマン主義からクールベやマネの活動を経て、モネに代表される印象主義が開花しようとしていた。ルドンはいずれの潮流にも属することなく固有の作風を編みだしたが、それは、サロン絵画・印象主義双方において優位を占め、同時に写真の普及を促した外的な視覚性の重視に対し、視覚を超えた内的・神秘的なものを希求することに根ざしていたのだろう。もっともこれもまた実証主義と表裏をなす時代の一相にかわりはなく、結果としてルドンは、世紀末の象徴主義を先駆した作家の一人と見なされることになる。 ルドンが固有の作風を成立させえたのは、その主たる持ち場を版画とした点によるところが小さくあるまい。油彩に比べ題材をとり扱う際の制約が緩かったであろうこととあわせ、白と黒への限定は逆に、ルドンのイメージに著しく集中的な性格を帯びさせることになった。ルドンの版画が、たとえば世紀末デカダンスの聖書とされるユイスマンスの『さかしま』におけるその記述に呼応するような怪奇趣味と無縁でないことは否めないにせよ、それは単に幻想的なイメージを描写するにとどまらず、リトクレヨンの柔らかな質感が柔らかであればこそはらむ幾重もの襞によって生みだされた、闇の密度と深みの内からイメージを浮かびあがらせることで、イメージ自体に神秘性を帯びさせることに成功している。そしてこれは1880年代後半以降、公刊された最後の版画集となる《ヨハネ黙示録》(1899年、当館蔵)を経て、石版画の黒から移行していったパステルや油彩における色彩表現の領域、たとえば何のへんてつもない花の絵でもかわらない。この点で、少年の頃ルドンが出会った植物学者アルマン・クラヴォーの、「知覚の限界のような世界で、動物と植物の中間の生命、花というか存在というか、一日のうち数時間だけ、光線の働きによって生物として生きる神秘的な存在」に対する関心は(『ルドン 私自身に』、池辺一郎訳、みすず書房、1983、p.16)、生涯を通じてルドンに共有され続けたと見なすことができるかもしれない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

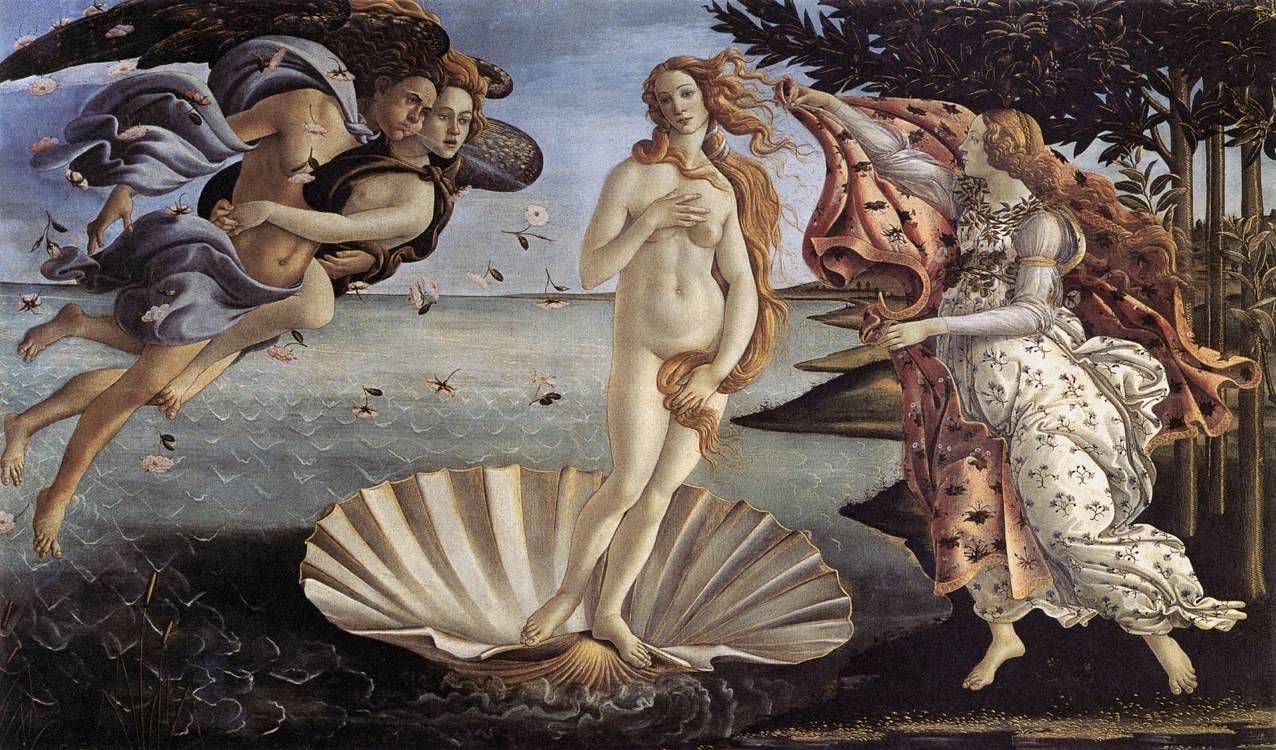

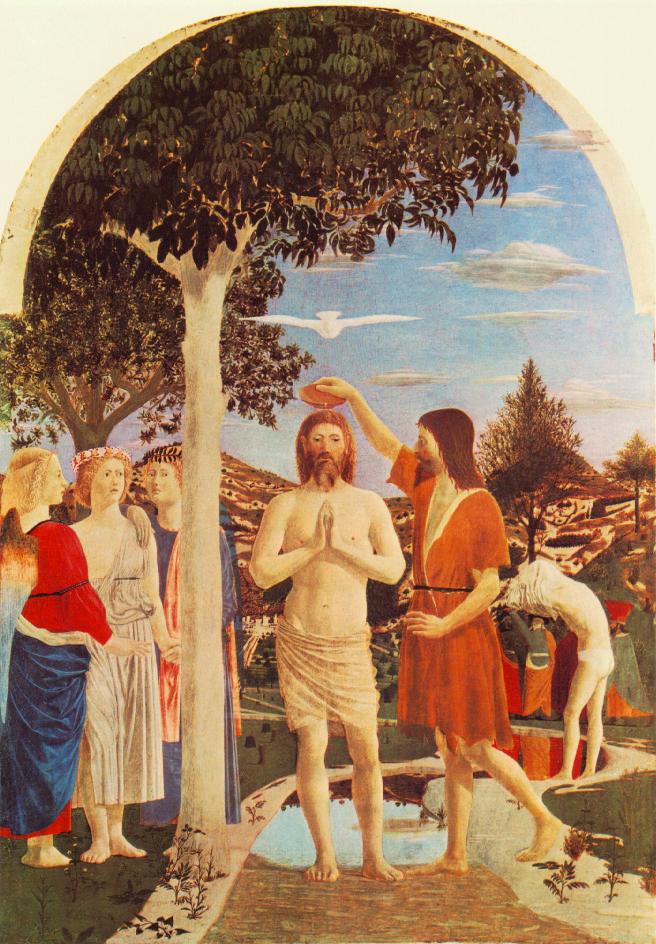

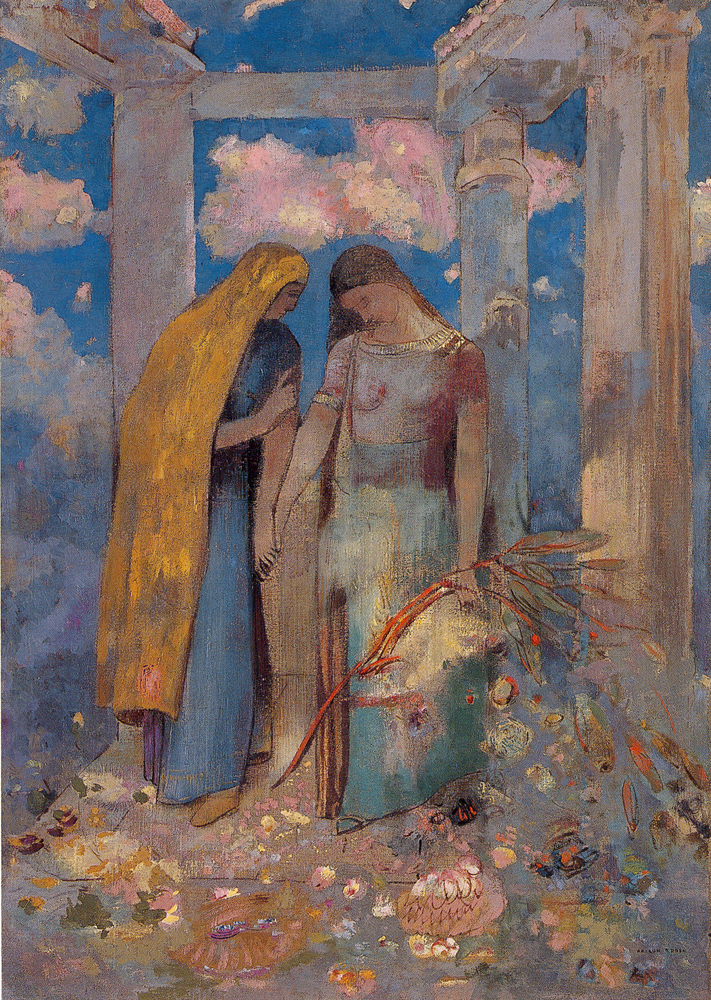

作品解説 ◆主題 この作品はある時は《アレゴリー》と(ex., Odilon Redon|Gustave Moreau|Rodolphe Bresdin, The Museum of Modern Art, New York, 1962, cat.no.14)、別の時には《太陽によって赤く染められたのではない赤い木》と題されてきた(ex., Puvis de Chavannes and the Modern Tradition, Art Gallery of Ontario, 1975, cat.no.72)。後者のいささか謎めいたタイトルは、その典拠も、そもそもルドン自身によってつけられたのかどうかも、現在のところ判明していない。 描かれた主題も不分明だ。右側の人物の足もとの大きな貝を見れば、ただちにルドン自身くりかえしとりあげた〈ウェヌスの誕生〉が連想される。とすると左の人物は、ボッティチェッリの名高い作例同様、季節の女神ホーラなのだろうか。しかし二人の人物は、画面をみるかぎりその性別も判別しがたい。ルドンの絵画素描作品総カタログでは、〈洗礼者ヨハネによるキリストの洗礼〉および〈復活後のキリストのマグダラのマリアへの出現〉が、同時に暗示されているのではないかという(Alec Wildenstein, Odilon Redon. Catalogue Raisonné de L'OEuvre Peint et Dessiné. VolumeⅠ. Portraits et figures, Wildenstein Institute, Paris, 1992, p.251/cat.no.644)。あるいはキリストと聖母マリアが想起されもする。 ルドンは同時期《木のそばの二人の女》(ibid.,cat.no.643)で、やはり朱に輝く木と二人の人物を組みあわせている。そこでは一人は全裸、もう一人は半裸だ。画面を貫く木同様ルドンがしばしば選んだ女性二人の対という点では、岐阜県美術館の《神秘的な対話》(ibid.,cat.no.651)などを比較例としてあげることもできよう。この作品についてはマリア伝における〈エリザベツ訪問〉、あるいはルカ伝福音書(10章38-42)による〈マルタとマリア〉との関連が指摘されてもいるが(ibid.,pp.253-255)、さらにやはりマリア伝から〈金門邂逅〉を思いだすことができるとして(この場合は男女)、これらの作例では人物は皆着衣だ。 貝殻については〈ウェヌスの誕生〉以外にも、ジョヴァンニ・ベッリーニの《四つの寓意》の内《誹謗》などが連想されようが、こうした図像からルドンが触発されることがあったにせよ、いずれ決定的な答えは少なくとも現時点では見出せない。貝は新生なり再生なり誕生を意味するのかもしれないが、作者の意図如何にかかわらず今読みとることができるのは、人物や風景を浸す沈潜した色調とその中であざやかに輝く朱色の木との対照から生じる、静謐でいて、しかし空間の一点一点が帯電したかのような雰囲気、そしてそれを生みだした色彩構成だろう。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

◆色彩 この作品が制作された1905年はまた、ルドンも参加した第3回サロン・ドートンヌの一室においてフォーヴィスムが騒動を巻き起こした年でもある。対比された色を白地の上で素描的に処理するフォーヴィスムと、ルドン晩年のあざやかであってもその場に沈みこむような色彩とはその性格を異にするが、ルドン自身、とりわけドラクロワへの関心を通じて、色彩に対する・攪_的な反省を印象派以降の世代と共有していた(『ルドン 私自身に』、同上、pp.221-224)。 この画面でまず目を引くのは木のあざやかな朱だ。そのあざやかさを引きたたせるためそれ以外の部分が沈潜するのだとして、しかし後者も、暗く沈んだかぎりで多彩な変化を擁している。あざやかな朱は地面の緑とほぼ補色の関係にあるが、後者は一方で鈍くくすみながら点状に付されて、点のあいまに茶をはじめとするさまざまな色をのぞかせ、ざわめかせる。人物の黄がかった肌の色は、右の人物の場合輪郭をかたどる赤によって発光させられつつ、腰布、貝の右側、そして左の人物のヴェールの紫とやはりほぼ補色対比をなしている。この紫の用法はモネを連想させなくもない。黄/紫、朱/緑という補色の二対(暗さや混色によって緩和されているが)に対し、いずれの系列にも属さない空の青は、しかしからっぽの空間とは思えぬ濃さと密度をはらんだ平塗りで、二対の補色が呼び交わしあう空間を押しひろげている。それに応じ木の朱は左端に、肌の黄は右端にも配されることとなった。他方上端の明るくくすんだ緑は全体の枠どりをなしつつ、他の部分より明るいため、画面全体に微かな光を浸みわたらせている。かくして暗くありながら内側から複数の色を輝かせ、閉じているようでありながら内側にくりこまれることで逆に開けていく、そんな空間が成立した。 この時画面は、色という目に見える要素の組みあわせを通じて、目に見えるものの彼方というよりはむしろ、その奥底にある何かを予感させる。そしてこの予感を担うのが、他の色との関係によって輝きを得た朱色の木にほかならない。 (学芸員 石崎勝基) |

|||||||||||||||||||||||||||||||