横山操年譜

|

1920年(大正9) 1月25日新潟県西蒲原郡吉田町に生まれる。 1922年(大正11) 3月、同町の横山修平の養子となる。 **「横山操はみずから語るところによれば、新潟県のある町に地方名士である医者の妾腹の子として生まれ、父の本妻によって夫への抗議をこめて操と名づけられたという。生まれてまもなく、実母は東京へ嫁がされ、彼は横山家に養子に出されたらしい。」(針生一郎「横山撰の再起」) 1927年(昭和2)7歳 4月、吉田尋常高等小学校に入学、5年生のころに父から油絵具を買ってもらい、絵をえがきはじめる。 |

1930年頃 尋常高等小学校5年生当時(左側) |

|

1934年(昭和9)14歳 3月、吉田尋常高等小学校高等科卒業。画家をめざして上京、一時は神田錦町の塗料店に住み込むが、のち銀座木挽町に住んでいた光風会会員の雅山石川藤助の内弟子となり、版下やポスター描きを手伝う。 1938年(昭和13)18歳 2月、第25回光風会展に『街裏』を出品、初入選する。 1939年(昭和14)19歳 石川雅山の勧めで日本画に転向し、川端画学校にはいる。新興美術院第2回展に『隅田河岸』が初入選。 |

1939年 川端画学校在学中 |

|

1940年(昭和15)20歳 9月、第12回青龍展に築地明石町河岸にあった佃の渡しをえがいたという『渡舟場』が初入選。 *「青龍社に入選することが、アヴァンギャルドの一員になったような気がして嬉しかったものであった。このとき先生は、くちばしの黄色い僕をつかまえて「これが君と青龍社をつなぐ渡し舟になるといいね」と、いわれた。このときの感激が、そのまま僕と先生を結んだきずなになって、今日に至った。」(「人間修業」) 1945年(昭和20)25歳 7月、中国国境を超え満洲へむかう。 **「横山操の絵は20号ほどの大きさで、暗い灰色の空をバックに黒いボタ山が大きく画面を占め、右下方に白壁のはげた泥煉瓦の家が描かれていて、その前には黒い炭坑服を着た男と赤い頭巾をかぶった女が寄り添っている。(略)画面は水彩と違い、なんとなくざらざらしていたし、赤味がかった屋根の色がなんとも奇妙な感じだった。この赤の色はどうしたのかと聞いたら、煉瓦をくだいてつくったものだと言ったのが印象に残っている。」という記録がのこっている。(川堀耕平「カラガンダ第八分所の美術展-横山操幻の絵」) 1950年(昭和25)30歳 2月、高砂丸でナホトカから舞鶴へ帰国、吉田町にかえる。 1951年(昭和26)31歳 4月、青龍展に『カザフスタンの女』を出品。 1952年(昭和27)32歳 3月、長女彩子生まれる。 1953年(昭和28)33歳 4月、春の青龍展に『白壁の家』『横臥』を出品。『白壁の家』で春展賞を受賞。 1954年(昭和29)34歳 3月、春の青龍展に『青春』『熱海月明』を出品。『青春』で春展賞受賞。 1955年(昭和30)35歳 1月、品川区大井庚塚のアパートに引越す。 |

|

|

1956年(昭和31)36歳 1月、求龍堂の石原龍一の支援で、初個展を銀座松坂屋でひらき、『熔鉱炉』『網』『架線』『川』『木』を出品。とりわけ『熔鉱炉』『網』は超大作でみる人を圧倒した。 |

1956年 「熔鉱炉」 |

|

2月、世田谷区松原町3-938の貸家に移転。玉川電車の線路のすぐわきで、電車が通るたびに振動したが、一戸建で3部屋あって、はじめて自前のアトリエができた。 *「<現実を見つめる>美学や社会学で割り切れない複雑な現実の中で自分をしらうとする時、偉さうな事を言ひ乍ら、やはり電車に乗り、中華そばを食べてゐる一般の人と変わりない平凡な私だと思ってゐる。素朴に現実を見、素朴な人間の怒り、悲しみ、仕合せを制作したいと思ふ。」(「ぴ・い・ぷ・る」『藝術新潮』) |

|

|

1957年(昭和32)37歳 1月、第8回選抜秀作美術展に『炎炎桜島』を出品。 |

1957年 「塔」 |

|

*「私は今の自分を整然と図式で、社会の中で描いてみたい。/線も色彩も形も、みんな私自身のために躍動してくれる様な作品を作りたい。/ピチピチと希望があり、夢に燃えて、不正に抵抗し、健康で素直で、観者に強く大声で、しかもシンミリと、話出来るような作品、これがいま私の指向する絵画だ。」(4月15日手記) |

|

|

1958年(昭和33)38歳 1月、第2回横山操展(銀座松坂屋)。第9回選抜秀作美術展に『塔』を出品。 |

1958年 「闇迫る」 |

|

6月、上高地をとおって佐久間ダムヘ取材旅行。 |

|

|

1959年(昭和34)39歳 1月、青々会展(日本橋三越)に『雪峡』を出品。第10回選抜秀作美術展に『ダム』を出品。 |

1959年 「岳」 |

|

*「日本画でも洋画でも、どいつもこいつも芸術を崇高なものとして、高く売ろうと思うのかどうか知らないが、崇高なものにしているから、おかしくてしょうがないです。芸術は崇高なものではなくて、いま生きている実体のようなもので、生きている証拠のようなものです。それを日本の伝統とか絵画の伝統とかにすりかえて、もう日本画も含めて、生きている証拠のようなことをしないですね。それをみなスタイルにしているのだ。」「やはりまともに生きている、満員電車に乗って生きているというか、ほんとうに生きているというものでなくて駄目なんじゃありませんか。」(「日本画の問題点をめぐって」) **「横山は、終始、大作にとりくむ作家だ。『熔鉱炉』『網』『炎炎桜島』『昭和新山』『夕張炭鉱』『塔』それに今度の優秀賞受賞作『峡』といった快作は、戦後の日本画にとって記念すべき重要な作品群だ。」(「人物点描」、『美術手帖』) |

|

|

1960年(昭和35)40歳 1月、第11回選抜秀作美術展に『建設』を出品。 |

1960年 「波濤」  1960年 「窓」 |

|

*「僕は何時も武蔵野の林の向こうを飛立っていく一群の鳥達を見て思う事は、何度も何度も飛び、止り、ねじ曲げられて行く過程の中に現代のリアリティが発見されるのではないかと思うのだが、曲げられても、曲げられても、反撥し、持続して行くエネルギーにこそ、武蔵野に生活する肉体の価値があるようだ。」(「武蔵野の肉体」) *「今の日本の若い絵描きで富士山を描こうなんてヤツはいないですね。だから僕はいままで誰も描いたことのないような、すごい富士山を描こうと思う。」(三木多聞、「横山操小論」) **「横山さんが直線を好むことは一般に知られているとおりですが、柔らかい曲線は彼の激しい感情を表現するのに不向きなようです。」「こうした日本画の「塗る」という一般的な風潮の中で東洋画が本来もっている「描く」立場を敢然と固持しているところに、横山さんの態度がよく示されています。」(三木多聞「横山操小論」) |

|

|

1961年(昭和36)41歳 3月、春の青龍展に新しいアトリエで描いたはじめての大作『船渠』を出品。第2回轟会展に『富士雷鳴』『早春』『夕原』『燈台』を出品。 |

1961年 「滝」 |

1961年 「黒い工場」 |

1961年 グランドキャニオンにて |

|

1962年(昭和37)42歳 1月、第13回選抜秀作美術展に『富士雷鳴』を出品。 *「『十勝岳』とかグランドキャニオンとか、壮絶さの陰に孤絶を秘めたモチーフを、私がなぜ好んで選ぶのか、これは自分でもわからない。ある画商が「一番そこの壮絶感が売れるんですよ」と真顔で言ったが、いまだに理解にくるしむのだ。イヤくるしんでいないのかもしれない。」(「悪人たらんとし」) |

1962年 三鷹のアトリエにて |

|

1963年(昭和38)43歳 1月、第14回選抜秀作美術展に『富士雷鳴』を出品。 |

1963年 「海」 |

|

7月、横山操小品展(村越画廊)に『水田』などを出品。 *「私は塾をつくりたい。五浦の美術院では、大観も観山も春草も、広い部屋に並んで制作に励んだ。どんなに刺激しあったことだろう。東京に、と思っていたが、そうだ、ここでもいい。アトリエをぶっこわしてもっと大きな合宿所をつくるんだ。ほんとうの日本画をみせてやるんだ。」 |

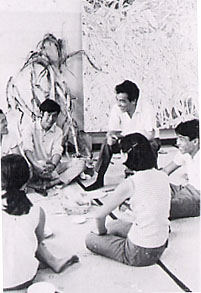

1963年 リッカービル壁画制作風景 |

|

1964年(昭和39)44歳 1月、第15回選抜秀作美術展に『海』を出品。 *「僕は、現代の若手の作家・・・僕らも含めるかもしれないけれども、絵を描いてないと思いますね。あんまり仕事をやってないと思うんです。今は考えてる時間の方が長くて、描いている時間というのは少ないんじゃないかというように思いますね。だから現代というのは非常に短兵急な時代じゃないかと思うんです。」(「日本画はどうあるべきか」) |

1964年 イタリアにて  1964年 「高速四号線」制作中 |

|

1965年(昭和40)45歳 3月、第6回轟会展に『パリ郊外』『黎明パリ』『旅愁』を出品。 *「われわれはもっと分かりやすい、日本語で描画しなければならぬ。個人の判字文めいた気安さの中に安住をゆるしてはならない。描くという絵画本来の姿から遠ざかってゆく限り、やっつけ仕事のうさばらしにはなり得ても、人の魂の中に食い入ることはできないだろう。人の存在の論理よりも、人の存在そのものをわかりやすく語りかける絵画こそが必要なのだ。」(「私のシゴキ教室」) |

|

|

1966年(昭和41)46歳 3月、第7回轟会展に『水の都』『朱富士』を出品。 |

1966年 「茜山水」 |

|

1967年(昭和42)47歳 3月、加山又造・石本正とともに現代日本画鬼才三人展(神戸そごう)に『瀟湘八景』『岩峰』を出品。 |

|

|

1968年(昭和43)48歳 4月、越路十景展(彩壺堂画廊)。 *「この頃、私と横山さんは、よく水墨画について議論した。彼は「水墨画は日本の心であり、帰結点である。」と主張し、自己の水墨画を造り、完成したいとうったえていた。」(加山又造「横山さんの絵によせて」) |

1968年 多摩美術大学にて |

|

1969年(昭和44)49歳 5月、第9回日本現代美術展に『暁富士』を出品。 *「自身が画紙の上の十字架に乗ることだ。十字架上での説明はいらない。説明は説明を呼び対象の輪郭すら定かにならないからだ。画面上では絵具と筆は私の五体である。だが人間の運命などは語ってはくれない。だからといって画家の行動や作画前の態度といったものの中に逃避したくはない。他人に対抗し、自分自身にも反抗し、あわゆる材料をひっさげた孤独な旅人、-そんな心が絵を描かせる。」(「直観が私に絵を描かせる」) 1970年(昭和45)50歳 6月、第3回球琳会展に『むさし野』を出品。 *「われわれは、ともすると、世界画壇の情報化の火中に身を焦がされていないか。二次元の平面から飛びだして、オブジェ化され、機械を導入し、抗議と希望の教条を唯一の手段にとり変えてしまった洋風意識を、今一度、日本画の二次元に、とりかえすことを忘れていないか。(略)日本画と洋画同一論ではなく、画然と違っていることの根元を探るべきだ。」(「独断する水墨」) *「日本人というのは、模倣しながら上澄みだけ器用に吸って、だんだん太ってきたというようなところがある。そういう要素が、ある意味では日本人の英知というのですかね。そうであるとしたら、どしどし模倣して肥えて、そのなかからほんとうに実にならない、てめえの肌に合わないものは捨てるほどの英知を持って、純粋になればいい。そういうものが日本画の中にあるのではないかという気がする」(「画家との対話」) |

|

|

1971年(昭和46)51歳 4月、脳卒中で倒れ、一週聞の意識不明後、右半身不随となる。 1972年(昭和47)52歳 2月、戦後日本美術の展開・具象表現の変貌展に『塔』を出品。 **「かつての雄勁闊達な筆致、非情な力感にあふれた構図はみられないが、それにかわって一筆一筆自分をたしかめ、微妙な色調やにじみの関係をさぐっているような姿勢がある。ずいぶんおだやかになり、内面に沈潜しようとしているな、という思いと同時に、いや、以前からこの作家のがむしゃらな反骨と情熱とみえるものの底には、神経質すぎるくらいデリケートな心情と、職人的ともいうべき技術への自負があった、という思いがわたしにうかんだ。」(針生一郎「横山操の再起」) 1973年(昭和48)53歳 2月、第9回荒土会展に『茜』『峡』を出品。 *「会いたかった」「こんな姿で加山さんに会いたくなかった」「口惜しいよ」「日本画の将来はどうなるんだ」「碌な画かきはいない」「明日もあさってもあんたに会いたい」「あんたは元気でよかった」「体を本当に大事にして気をつけよ」「僕は地獄だ」「あんたはきびしかった」「あとを頼む」と次から次に酸素吸入用の大きなプラスティックの袋の中で、大きな呼吸の合い間に怒鳴るように言った。」(加山又造「賢兄横山操逝く」) **「横山君とぼくとは、日本画に対する考えがまるで違っていた。横山君は水墨画こそ日本画だと信じていた。そして自分がやらなければ、この水墨画の伝統は途絶えてしまうとさえ考えていたようだ。そうした張りつめた危機感が、横山君を支えていたのだと思う。病で右手が麻痺して動かなくなってからも、あえて不自由な左手で絵を描き続けたのは、この危機感があってのことだろう。すさまじいまでの生き方だ。」(石本正「画家のことば」) (注)この年譜は主として、『横山操遺作展』(朝日新聞社、1977年)・『画集横山操』(集英社、1977年)・『横山操展』(新潟県美術博物館他、1986年)・『横山操』(児島薫、学研、1991年)・『横山操』(村瀬雅夫、芸術新聞社、1992年)所収の年譜を参照して制作した。個別事項のほかに、横山操のその年の動向を、(*)横山操自身と、(**)それ以外の人による記事によって補った。 |

1971年 深大寺にて、平山郁夫(左)、加山又造(中)  1971年 左手での制作 |

東俊郎(三重県立美術館主任学芸員)編