「装飾の死」に抗して──ヴァン・ド・ヴェルドと線の装飾

土田真紀

|

1948年,しばらくの沈黙を破って著書『中心の喪失』を発表したハンス・ゼードルマイヤーは,そこにおいて,19・20世紀の造形芸術が示す様々な徴候を詳細に分析し,それらに共通するのは「中心の喪失」という一つの病であると診断を下した。その徴候の一つに,「諸芸術の分裂」と関連して「装飾の死」が重要な現象として取り上げられている。「19・20世紀を通じて本当に生き生きとした装飾は一つもつくられなかった」のであるが,その真の原因は「装飾は,〈自律的〉には存在しえないただ一つの芸術である」からとゼードルマイヤーは言う。註1)本来,建築や器物に付属していた装飾は,その本体がそれぞれに純粋性,自律性を求めて分裂し,装飾をも拒否し始めたがために,存在理由を欠き,行き場を失ってしまったというのである。 このような「装飾の死」,これを惹き起こした「諸芸術の分裂」,そしてこの両者の直接的な現れともいえる「様式の混乱」に対する大々的な反抗こそ,まさに19世紀と20世紀の狭間に展開したアール・ヌーヴォーであったと見なすことができるのではないだろうか。ペヴスナーは『モダン・デザインの源泉』の中で,「アール・ヌーヴォーは実際,大部分が装飾の問題である」。註2)と断言しでいる。また,アール・ヌーヴオーの芸術家が,純粋芸術である絵画や彫刻と応用芸術である工芸との垣根を取り払い,両者を同等に扱うと同時に,綜合芸術作品としての建築のもとにすべての芸術を統合しようと試みたことは,疑いえない事実であろう。新しい装飾様式の創造と綜合芸術作品を生み出すこととは,イングランドのベイリー=スコット,スコットランドのチャールズ・レニー・マッキントッシュ,ベルギーのヴィクトル・オルタ,フランスのエクトル・ギマール,スペインのアントニオ・ガウディ,ドイツのアウグスト・エンデルやペーター・ベーレンス,オーストリアのヨーゼフ・マリア・オルブリヒやヨーゼフ・ホフマン,さらには東欧からロシアまで,ヨーロッパ全域にわたる建築家が取り組んだ最大の課題であった。 |

|

|

ヴァン・ド・ヴェルドももちろんその一人であるが,一般にアール・ヌーヴォーの中で彼に与えられた独自の位置は,次のマドセンの見解に代表されている。「装飾と対象の形態とがひとつになって,その対象の機能を表現し,象徴しなければならない,というのが彼の持論であった。対象の目的は装飾を通じて明らかにされなければならない。つまり装飾は機能を暗示し,つねに理性に基礎をおかなければならないのである。」註3)アール・ヌーヴォーの他の芸術家同様,曲線を主要な表現媒体としながらも,その魅力に身を任せることなく,理性と論理に基づき,装飾を単に表面に付加される飾りではなく,装飾されるものの形態と一体化し,その構造や機能を明示するものにしようとしたというのである。これと関連してしばしば引用されるのは「〈構造的,力動的〉装飾と形態あるいは表面との関係は,緊密に見えなければならない。あたかも装飾が形態を〈決定〉したかのように見えるぐらいに!」註4)というヴァン・ド・ヴェルド自身の言葉である。こうした理論は,たとえば彼がデザインした燭台〈cat.no.115〉において見事に現実の作品と化している。 それはアール・ヌーヴォーの最大の形態上の特徴であるしなやかに波打つS字曲線のみで構成されている。幾度も方向を転じ,幅を変え,力を孕んだ線は,台の部分を形づくり,次第に立ち上がって脚に合流している。この一旦合流した線は上部で再び枝別れして,中心から外へと伸び,再び方向を転じつつ,六つの台へつながると同時に,外へ伸びる曲線の一部はさらに反対方向に分岐して一見蕾のようにも見える項点に至る。台を支持する線の一部は別の曲線によって補強されている。この作品を見ると,彼が「装飾」と呼んでいるものが実は〈線〉と同義であることが知られる。線は構造体そのものであるが,全体としては極めて装飾的な印象を与える。線の流れの中で構造と装飾とは分かちがたく一体化しており,「あたかも装飾が形態を〈決定〉したかのよう」に見える。 こうした〈装飾と構造の一体化〉と同時に,ここにはもう一つのヴァン・ド・ヴェルドの有名な言明,「線は力である」(「原理の表明」『工芸についての素人説教』1902年所収)註5)もまたよく示されている。力強く統一された内へ向かう力と外へ向かう力の間にみなぎる強い緊張感。このような線は,アール・ヌーヴォーが,植物や女性の髪など様々な有機体の形を借りて表現しようとした根源的な生命力への憧れが,抽象化され,純化された究極の姿と見なすこともできるだろう。 |

註 1)ハンス・ゼードルマイヤー,石川公一・阿部公正訳,『中心の喪失』,美術出版社 1965年,pp.116-7. 2)Nikolaus Pevsner, The Sources of Modern Architecture and Design, London,1968,p.66. 3)Stephan Tschudi Madsen, Art Nouveau, Milan,1967,pp.54-5(マドセン,高階秀爾・千足伸行訳,『アール・ヌーヴォー』,美術公論社,1983年,p.68). 4)Henry van de Velde,Formules de la Beauté Architectonique Moderne, Weimar,1916-7,p.65. 5)Henry van de Velde,edited by Hans Curjel, Zum Neuen Stil. Mün chen,1955,p.130. |

|

以上のように,断片的に取り出された彼の言葉を読み,披の代表的作品を見るとき,彼が主張したものは極めて明快であり,理解しやすく思われる。そしてまた,装飾と構造の一体化の主張を彼の功績と見なすことは,ワイマールの工芸学校の校長として,いわばアール・ヌーヴォーとバウハウスの橋渡しの役割を果したと見なされる彼の現実の位置とも見事に一致する。つまり装飾と構造の一体化は,ものの表面を飾る付加的な装館と,装飾を排除し,ものの構造があらわになった機能主義のデザインのちょうど中間地点と考えるのに好都合である。確かに彼の思考には,合理的な側面が多く含まれており,またデザインにも近代デザインの先駆的なものが見られるが,反面,彼の最も成功した作品の一つといって間違いない上述の燭台は,やはり極めて装飾的な工芸品であるのも事実である。その意味では確かに中間に位置しているといってもいい。しかしここで言いたいことは,彼における装飾は,決して無装飾に至る前段階としての消極的な存在ではなく,少なくともある時点まで,ヴァン・ド・ヴェルドにとって積極的に問題の中心であったということである。それは冒頭に述べた「装飾の死」に直面して,積極的に装飾を死から救おうとする試みであったのである。そうでなければ,もう一つの彼の主張「線は力である」はその居場所を失ってしまうであろう。こうしたことを念頭に置いて,ここでは〈装飾=線〉を中心に,「ある時点」,すなわち1902年までのヴァン・ド・ヴェルドについて考えてみたい。 |

|

|

いうまでもなく,ヴァン・ド・ヴェルドはもともと画家から出発した工芸デザイナー,建築家である。このこと自体はアール・ヌーヴォーでは珍しいことではなく,むしろこの時代の際立った特徴であった。というのは「装飾の死」と密接に関連した現象である「諸芸術の分裂」がまず当時の芸術家にとって重大な危機と感じ取られたのであり,多くの画家がウィリアム・モリスの例に倣って建築家やデザイナーへと道を転じたのであるが,彼もまたその一人であったからである。彼の最も早い時期の著作にあたる『芸術の浄化』(1894年)や『綜合芸術に向けての概観』(1895年,99年にドイツ語で雑誌『パン』に再録)の中に述べられているのは,諸芸術がそれぞれ分化し,大芸術としての絵画や彫刻に対して小芸術としての応用芸術が下位に位置づけられた当時の状況に対する認識であり,ラスキン,モリスに端を発するイギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動を中心とする動きに倣い,再びそれらの綜合を図ろうとする意志である。『綜合芸術に向けての概観』の冒頭には「大枝も小枝も折れちぎれて,周囲に散乱している倒れた巨木さながらに,芸術がばらばらに崩壊した時代に生きているのは我々の運命である」註6)と記されている。そしてこうした著述活動と並行してその実践に臨み,1894年から5年にかけてブリュッセル郊外ウックルに自邸「ブルーメンウェルフ」(cat.no.139)を設計した。 建築に関して全くの素人であったヴァン・ド・ヴェルドによる最初の綜合芸術作品であるこの住宅は,彼の思想同様,イギリスからの影響の産物といえる。この住宅の外観とインテリアは,1893年に完成したアール・ヌーヴォーの記念碑的意味をもつオルタのタッセル邸からは遠く,何よりもヴォイジーの影響が顕著である。自らデザインした壁紙,装飾パターンが一部に使用されている以外,ほとんどすべての装飾を廃した徹底した簡素さは,これ以前にはヴォイジーにしか見られないものであろう。もっとも同じベルギーでは,すでにセリュリエ=ポヴィがやはりアーツ・アンド・クラフツの影響のもとに家具およぴインテリアをデザインし,1894年の<自由美学>展に出品しており,その先駆性は後にヴァン・ド・ヴェルドも認めている。しかし彼の姿勢は単純性においてより徹底している。当時,この住宅に対する世間の非難を惹き起こしたのはこの単純性であるが,それはオルタの豊かな装飾性以上にラディカルに見えたからであった。註7)確かに椅子(fig.1)を例にとっても,ある意味においてヴァン・ド・ヴェルドにおける最もラディカルなデザインは,この時すでに達成されたといってよいかもしれない。ゼンバッハは,その著書の見開きのページの左右にこの椅子とエッフェル塔とを配しているが,註8)アーツ・アンド・クラフツの直線的な形態が,緩やかな曲線に置き換えられた結果,最新の工学技術の成果に極めて近い姿を示している。素材は伝統的な木を用いており,素材に対する合理性という点では疑問が残るが,曲線は無理なく家具デザインの中に取り込まれており,全体として最小限の構造的要素から成り立った極めて〈機能的〉な椅子といえる。彼はこの方向をこのまま推し進めていくこともできたはずである。それはむしろ真っ直ぐに近代デザインに通じていく道であったかもしれない。しかし実際はそうではなかった。彼もまたマッキントッシュやホフマンらと同じく,アーツ・アンド・クラフツ運動,なかでもヴォイジーの影響を大きく受けながら,その厳しいまでに簡素な形態だけでは満足できなかったものと見える。 1901年に出版した『工芸のルネサンス』に収められた論文の一つ「象徴としての装飾」の中で,ヴァン・ド・ヴェルドはイギリスの家具について次のように述べている。「しかしそれが人々を引き付け,魅了した理由は,何よりも装飾の欠如にあったことは間違いない。それによってイギリスの家具は,我々がそれまで見慣れてきたすべてのものと全く異なっていたのである。」註9)こうして彼はイギリスの家具の示す一種「ネガティヴな美」,すなわち何も余計なものが付加されていないことから生じる美を十分認めながらも,「装祢の排除はもちろん一時的なもの,せいぜい冬の間通用するものにすぎない」とし,骨格を顕わに示す論理的な形態に,もし望むならば装飾を「つぎ木する」必要があるという。註10)この「つぎ木する」という耳慣れない言葉は,これ以前にも,家具における部品と本体との関係を説明する際に用いられている。註11)樹木とのアナロジーによって,形態と装飾,あるいは家具の部品と本体が有機的な関係で結ばれる必要があるということを説明するためであると思われる。このことについては後で触れるとして,ここで確認したいのは,ヴァン・ド・ヴェルドがアドルフ・ロースのような装飾の完全な否定へと向かうのではなく,装飾を人間を取り巻くものに不可欠の要素として,むしろその現代における正当な在り方を追及する方向へと進み始めたという点である。 ところで,諸芸術の分裂と共に,「装飾の死」の方も,ヴァン・ド・ヴェルドは一つの危機としてはっきりと意識していた。彼はそれを,とりわけ装飾とそれが施されるものとの間の有機的な関係の喪失として捉えていた。彼の攻撃の的となったのはバロックやロココの装飾,すなわちあらゆるものに無差別に動物や人間や花のモティーフを施すという装飾のやり方であった。それらについて「いまや装飾はあらゆる独自の意味を失い,もはやその本来の場所にはなく,それが施された場所やものから生命と存在理由を汲み取ることをしなくなった」註12)と彼は嘆いている。ゴシックまでの装飾が,文字に代わる一つの「象徴」あるいは「記憶」の手段として有していた正当な意味と機能を,それらの装飾は失ってしまったというのである。ものや場所から遊離したこの無意味な装飾からの解放を彼は自らの仕事とする。「象徴としての装飾」の中で展開されるこうした議論において,彼がしばしば「根源」「存在理由」「内在する」といった言葉を用いているのは,失われた意味と機能,すなわちものと装飾との間の有機的な関係を取り戻すには,従来の装飾の在り方を離れて,この間題を根元まで立ち返って掘り下げ,聞い直すしかないと考えているからにほかならないのではなかろうか。上述の「つぎ木する」という言葉もそのような文脈の中で登場してくるのである。別の論文「新しい装飾」(『工芸のルネサンス』所収)に登場する「装飾は一つの器官(Organ)となり,単に張り付けられたものであることを拒否する」註13)という言葉は,同じ内容をより明快に言い換えている。 一方,やがて装飾と同義にさえなる線の方は,ヴァン・ド・ヴェルドにおいてはもともと,こうした問題とは全く無関係の世界から出て来たものであった。彼はすでに画家として絵画の中で,作品ごとに表現方法を変えながら,線による表現を試みていた。それらはいずれも,ゴッホ,ゴーギャン,ナビ派などの影響をはっきりと示しながら,絵画の意味内容がもはやほとんど存在せず,ある特殊な方法によって画面を構成することが真の目的となっている点で,影響源とは一線を画している。なかには絵画というより曲線を駆使した一種の図案に近いものもあり,ほぼ同時期に彼が装飾美術に手を染め始めたことをむしろ当然の成り行きのように思わせる。ヴァン・ド・ヴェルドの絵画から応用美術への転向には,ウィリアム・モリスの影響を始め,大小様々の要因が関わっていたと推測される。しかし外的な要因をおいても,彼の絵画そのものがその内部から,色,形,線で構成される一種の装飾のような性格を強めていたことは明らかである。 |

fig.1 6)Henry van de Velde,“Allgemeine Bemerkungen zu einer Synthese der Kunst”,Pan, Ⅴ,1899,p.261. 7)Henry van de Velde,Geschichte meines Lebens,München,1986(1st ed.,1962),pp.113,121-2. 8)Klaus-Jürgen Sembach,Henry van de Velde,London, 1989,pp.48-9. 9)op.cit.,Zum Neuen Stil,p.89. 11)Henry van de Velde,“Ein Kapitel über Entwurf und Bau Moderner Möbel”,Pan,Ⅲ,1897,p.262. 12)op.cit.,Zum Neuen Stil,pp.85-6. 13)ibid.,p.99. |

|

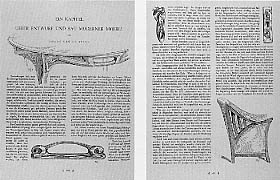

彼の最も早い時期の応用美術の分野の作品にあたる刺繍タペストリー《天使の見守り》の場合,絵画との相違点が材質のみであるように思われるのは,そのことの逆の証といえそうである。主題,様式ともにゴーギャンあるいはナビ派を思わせるが,主な関心は,新しい素材と技法がもたらす造形的効果にあるように思われる。強いコントラストを駆使した色彩構成によって,地と図の区別がない均質な画面がつくられており,刺繍という手段を用いることで地と図の境界線としての線は一層はっきりと浮き出てきている。「もののポジティヴな輪郭と並んでネガティヴな輪郭にも美的な価値があることを発見したときに初めて,最高度の調和と精神的明晰さが得られるであろう。ひょっとするとこの発見は我々の様々な発見のなかでも最も価値あるものかもしれない。」註14)4年後にドイツの美術雑誌『パン』に発表した論文「現代家具の設計と製作についての一章」に述べられた,家具およびそれが置かれる部屋についてのこのデザイン原理は,むしろこの二次元の作品にこそぴったりと一致する。岐阜大学の西澤信彌氏は,1971年の「アンリ・ヴァン・ド・ヴェルドと雑誌『ヴァン・ニュー・エン・シュトラークス』」と題された論文の中で,彼の平面作品における線の表現の展開を『ヴァン・ニュー・エン・ストラックス』を中心に分析し,「補足線」や「ポジティヴな形態とネガティヴな形態」という彼の装飾理論における概念が,これら平面作品における経験を基礎として形成されたものであることを実証的に示したが,註15)その指摘のとおり,彼の三次元の作品が二次元での経験に負っているところは少なくない。 ちょうどこの頃,線を中心とした表現は書物芸術の分野でも試みられていた。少年時代からの友人マックス・エルスカンプの詩集『ドミニカル』や,フランドルにおける新しい芸術のための機関誌『ヴァン・ニュー・エン・ストラックス』のタイポグラフィーや表紙,装飾のデザインなどであるが,ここにもゴーギャンの作品,友人でもあったジョルジュ・レマンがデザインした〈二十人会〉展のカタログ表紙などからの影響がみられる。 以上のように彼の平面作品に登場する線に関して,実に様々の影響源の存在が知られる。ゴッホやゴーギャンの絵画,ウォルター・クレインらの書物芸術を初めとするイギリスの作品,ベルギーの同僚の作品,さらには日本美術。これらすべてが彼に線による造形への方向を示唆したのであった。つまり彼は画家として最初から造形作品に現れた線にインスピレーションを得ていたのである。アール・ヌーヴォーの芸術家にとって極めて重要なインスピレーションの源であり,線の源泉でもあった〈自然〉が彼の関心を引かず,彼が常に自然主義的な装飾を斥け,抽象的装飾の必要性を説いたのには,そうしたことが関係しているのであろう。「装飾は調和と均衡を求めるという目的が課す以外のいかなる法則にも従わない。それは何ものかを描き出そうとはしない。それは何ものをも描き出さないという自由を持たねばならず,またその自由なくしては成立しえない。」註16)ヴァン・ド・ヴェルドにおいて絵画は装飾に接近し,装飾は抽象絵画に接近する。実際,オルタの装飾にすら感じ取れる植物の蔓や茎を思わせる特徴が彼の場合には見あたらない。彼が造形作品以外で線の造形へのインスピレーションを得た場合の源も,ハムマッヒャーが指摘する農夫の力強い動きやロイ・フラーのダンス,註17)また彼自身の回想に登場する海岸に波が描き出す線のアラベスクなど,要するに動きの軌跡としての抽象的な線であった。その魅力は〈線の魔力〉と呼ぶほどに強く,彼を捕えたのである。「凍りつくように寒い日にのみ海は静かに輝いて広がっていた。そんな日に私はスケッチブックとパステルを持って海岸に下り,曳いていく波が砂に残した線のアラベスクをスケッチした。これ以前にすでにクノッケ近くの砂丘で,これによく似た形象,すなわち風が砂の上につかの間描き出す,独創的で洗練された抽象的装飾に夢中になったことがあった。私が絵画を捨てたときも,線の魔力は去らず,初めて装飾をデザインしたとき,その原初的な力のダイナミックな戯れから線が生じた。」註18)この数十年後の回想には,自らを神話化しようとする響きがあるのは事実であるが,線の魔力が彼を捕えたことは,彼の当時の平面作品(fig.2)が何よりも裏付けてくれている。 さて,ヴァン・ド・ヴェルドは,こうした魔力をもつ線をいかにして三次元空間に移し換えるべく努力したのだろうか。この点で興味深いのは,「ブルーメンウェルフ」やパリのビングの店のインテリアより,むしろすでに触れた『パン』の「現代家具の設計と製作に関する一章」に含まれた挿絵群(fig.3-7)であろう。全部で8つの図はすべて家具の部分図である。うち半分以上の図に,あの特徴的なS字曲線が見て取れるが,それは彼の二次元の作品に登場した線,たとえば『ヴァン・ニュー・エン・ストラックス』の装飾文字を構成していた線が,そのままヴォリュームを与えられ,彫塑的な性格を帯びたものといっていい。ヴァン・ド・ヴェルドの二次元の線がすでにあるヴォリュームを内包しているという指摘は,しばしばなされているが,その理由は線がその肥痩の変化によってヴォリュームを暗示するからばかりではない。線と線が平面上で交錯する際に上下関係があることに注意したい。後の平面作品は,完全に平面化されているように見えて,実はある奥行きを残存させており,そのため線の厚みを彫塑的なヴォリュームに置き換えるだけで三次元の存在になるのである。しかしこの場合,ヴォリュームは獲得しているものの,線が完全に空間的に展開されているとはいえず,その意味ではまだ完全に二次元性を脱したわけではない。とはいえ,ここに示されたテーブルや書斎机において,それらが単なる表面に張り付けられた付加的な装飾でないのは確かである。曲線は常に,特徴のある部分,ある機能を担った部分に適用されている。たとえばテーブルにおいては天板と脚との接合部分であり,現実にその部分を補強すると同時に,視覚的にも力強さを付与している。また書斎机の場合は,とりわけ机の重量が加わる最下部にこの曲線が用いられ,〈見かけ上〉の強さを補っている。ここで〈見かけ上〉と述べたが,たとえば,ミュンヘン市立美術館が所蔵する戸棚について,線が実際の構造,構成とくい違い,素材を無視するような形で導入されているという点が指摘されているように,註19)装飾は実際の構造以上に視覚的な力強さの効果を重視している場合が少なくないということに注意したい。たとえば平面作品の原理の応用である〈補足線〉の概念によって,平行する二重曲線がしばしば用いられているのも,視覚的効果を重視してのことであろう。 |

14)op.cit.,“Ein Kapitel üiber Entwurf und Bau Moderner Möbel”,p.261. 15)西澤信彌,「アンリ・ヴァン・ド・ヴェルドと雑誌『ヴァン・ニュー・エン・シュトラークス』」『美術史研究』8号,早稲田大学,1971年,pp.67-84. 16)op.cit.,Zum Neuen Stil,pp.99-100. 17)A.M.Hammacher,tr.by Karl Jakobs.,Die Welt Henry van de Veldes, Köln,1967,pp.59,126. 18)op.cit.,Geschichte Meines Lebens,pp.67-8. 19)Hans Ottomeyer,Jugendstil Möbel,Katalog der Möbelsammlung des Münchner Stadtmuseums, München,1988,p.173.  fig.2 《海辺》(1892-93)  ㊧fig.3 『パン』より(1897)  ㊧fig.5 『パン』より(1897)  fig.7 『パン』より(1897) |

|

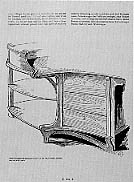

また線の果す役割について,書斎机(fig.8を参照)は別の側面をも示している。細部の曲線は各部分を結び,机の輪郭として全体を緩やかにまとめている大きな曲線から現れ出たかと思うと,また滑らかにそこに溶け込んで統一感を生み出している。こうして部分と全体との有機的統一を成立させるやり方は,たとえば,彼が『パン』のためにデザインした装飾モティーフにおいて,大きな曲線が全体の枠を形成しながら,細部の複雑な曲線の動きとかみ合い,統一的な画面をつくりだしているのに似ている。全体と細部とが曲線を介して有機的に結び付いて生じた統一感,そして曲線の孕む強い緊張感こそ,ヴァン・ド・ヴェルドのデザインの最もすぐれた特徴といえるのではないだろうか。オルタのタッセル邸における線が,むちのようにしなりながらほしいままに伸び,自由な軌跡を描くのに対し,ヴァン・ド・ヴェルドの線の伸び広がろうとする力には,絶えず見えない中心からの力と闘っているかのようなこしの強さがある。 これらの例に対して,線がかなり空間的に展開され,線そのものが家具の形態を決定しているのは,やはり挿図として示された椅子の場合である。その一つは,現在トロントハイムの美術館に所蔵されているトルン=プリッカーがデザインした布を張ったものと同タイプである。この場合には,平面作品が直接椅子のデザインに転じているのではなく,ブルーメンウェルフにおける椅子デザインの経験に基づき,それをさらに展開させて,このデザインが誕生したと見るべきであろう。安定したプロポーションと曲線の強調によって,イギリスの影響を完全に脱している。 アール・ヌーヴォーはもともと二次元平面をその母胎として誕生し,その中心的媒体である曲線は非合理な側面を多分に含んでいる。したがってそれを三次元において,とりわけ建築空間において完全に展開させるのは決して容易なことではなかったように思われる。「木はガラスほど細工しやすい材料ではない。だから多くのアール・ヌーヴォーの家具は,木の性質とアール・ヌーヴォーの表現欲望との葛藤に悩むのである。その葛藤を避ける一つの方法は,装飾を平らな表面の上の曲線に限定することである。」註20)という,ペヴスナーがアール・ヌーヴォー全般について指摘した事実は,ヴァン・ド・ヴェルドの場合にもある程度いえそうである。マイヤー・グレーフェのための書斎机(fig.8)を除くと,家具における曲線の使用は抑制されている。しかし,ただ細部や表面に使用を限定するのではなく,椅子の例のように,構造的な骨格を重視して曲線が抑えられながら,なお独特の粘りのある力強さを発揮した作品もある。とはいえ,彼が二次元平面の次に線を自由に操っているのはやはり金属を媒体としているときである。冒頭に挙げた燭台,比較的単純な曲線で構成されながら個性を示すインク壷,線が繊細さをも示すアクセサリー類においては,材質と線の性質とがうまく調和し,装飾と線とは同義と化して,形態そのものを決定している。 |

fig.8 20)Pevsner,op.cit.,p.80.(ニコラス・ペヴスナー、小野二郎訳『モダン・デザインの源泉』,美術出版社,1976年,p.78). |

|

それでは家具以上に曲線の適用に困難を伴うと思われるインテリアの場合はどうか。その点で最も大胆な試みはハバナ煙草店である。縄跳びの縄のように力強く弧を描いたアーチにおいて,ヴァン・ド・ヴェルドは曲線を三次元空間に適用しようと最大限試みているように思われる。このアーチは単なる飾りではなく,商品を置く棚としても機能している。空間を内に抱え込もうとするかのような壁面の装飾パターン,棚を構成する曲線,さらには棚に並べられた商品までもが,空間に躍動し,騒々しいほどのリズムを生み出して,不思議な統一感が生まれているのは事実である。しかしこうしたダイナミズムは恐らく商店においてのみ可能な性質のものであろう。ヴァン・ド・ヴェルドのインテリアで,曲線がこれほど大胆に用いられている例は少ない。むしろ多いのは,主要な構成が壁面に沿って行われ,その中に緩やかなアーチ状の曲線がとりこまれている場合である。その極端な例が1901年のフォルクヴァング博物館の音楽室(fig.9)であり,ドアーも含め,部屋全体が一続きの波打つ曲線に囲まれでいる。このような例は曲線が空間的に十分に展開されているとはいえないが,曲線によって内部の空間を活気づけ,リズミカルな統一感のうちに包み込もうとする意図は感じられる。しかしインテリアに関してヴァン・ド・ヴェルドのデザイン原理は,曖昧に止まっているように思われる。 |

|

|

さて,二次元平面から三次元空間への線の展開という点で,興味深い比較村象となるのは彼と全く異なった方向に進んだマッキントッシュの場合ではなかろうか。マッキントッシュもまた,二次元のグラフィック作品を三次元空間に展開させようと試みた。その結果,たとえばウィンディヒルの寝室(fig.10)に見られるように,白い壁面に非実体的なグラフィックの線が施されることによって,空間そのものが非実体化し,独自の有機的統一性が獲得されている。ヘルマン・ムテジウスはこれを「芸術作品としての室内」註21)として高く評価した。そこにおいて空間と装飾との有機的な関係を保証しているのは,非実体性であると同時に,空間が醸し出す雰囲気である。マッキントッシュの空間は明らかにある象徴性を帯びている。ただしそれは極めて個人的な意味の世界,限られた人々にのみ理解可能な意味の世界であり,ヴァン・ド・ヴェルドが否定した個人の想像力の産物であった。これに対して,ヴァン・ド・ヴェルドの曲線は,想像力を介した雰囲気によってではなく,すべての人の感覚に直接に働きかけようとする。というのも彼が必要としたのは,彼の時代にとって真に普遍性をもつ装飾と空間と人間との有機的な関係であったからではないだろうか。 彼は装飾がかつてのような普遍的,社会的な〈象徴〉あるいは〈記憶〉としての機能を持ち得ないことを知っていた。装飾が死の危機に瀕しているという問題を,同時代の誰よりも意識的に捉えていたのは彼ではなかったろうか。そしてそれを乗り越える道として彼が示したのは次の二つではないだろうか。一つは,客観性をもつはずの理性や論理を頼りに,装館が施される対象自体からその存在理由を汲み取るという方向である。そのために彼はものの機能や構造の側から装飾を意味付けようと試みた。彼は彼の時代において技術者の果している役割を重視してもいた。もう一つは,人間と人間を取り巻くものや空間とを媒介するものとして装飾を位置づける方向である。「とりわけ人間と人間が住んでいる環境との間には,ごく一般に一定の関係が成立している。人間と住宅や部屋の間に一定の関係があるのと同様に。」註22)とすれば,装飾こそ,人間と環境との関係を媒介するものといえる。彼が線のもつ生命力や,それが意味を介さず直接人間の感覚に働きかける能力に着目したのはそのためであろう。「一つの平面上で,装飾は自らのうちにすべての影響力を有している。装飾は,我々がまるで叫び声に駆り立てられたかのように,無意識の力によって,何も考えずに紙の上に描いた2,3本の線から必然的に生じるのである」。註23)こうしたカオスから生まれる線の原初的な力を生かしつつ,それをコントロールする原理を探り出そうというのである。「新しい装館」の中で,彼は新印象主義の色彩理論を援用して,線の理論を体系化しようと試みている。註24)こうして三次元においても線の造形要素としての可能性を探り続けたのは,それによって人間とその環境との関係を整え,そこに有機的な関係を樹立できると考えたからに違いない。人間と人間を取り巻くものや空間の間に親和的な関係を取り戻すとき,装飾もその存在価値を再び得て,死を回避することができるのである。こうして装飾は二つの方向から基礎づけられ,線は,一方で形態と構造を決定する合理的な要素でありながら,他方で原初的なカオスの力を秘めるという,相矛盾する両面を担いつつ,彼の理論と作品に登場してきたのだといえよう。いずれにしてもヴァン・ド・ヴェルドにおいて装飾は,社会的であれ,個人的であれ,象徴といった他の何ものかのフィルターを通すことなく,直にものや人間に働きかけようとしている。マッキントッシュの装飾は次第に幾何学性を帯び,スタティックになっていったが,ヴァン・ド・ヴェルドにとっては,それ自体生命力を帯びた曲線が不可欠なはずであった。 ところが現実にはヴァン・ド・ヴェルドの作品からも,曲線は次第に姿を消していったのである。少なくとも1902年を境に,その最盛期の生命を失っていったように思われる。むしろインテリアを中心にこの頃から,直線的・幾何学的様式を代表するホフマンらウィーン分離派の影響が目立ってくる。にもかかわらず,線の理論の方は,逆にその頃から本格的に展開を遂げ始め,1902年に初めて「線」と題された論文が発表された。「線は力である」はこの論文に初めて登場している。註25)「今日我々が線について知っているのは,シュヴルール,ヘルムホルツ,ルッドが法則を決定する以前に,画家ウジェーヌ・ドラクロワが色彩の科学理論について予感していたこと以上ではない。」註26)と同じ論文中に述べられている。テオドール・リップス,アロイス・リーグル,ヴィルヘルム・ヴォーリンガーらの名前が登場してくるのもこれより後のことである。彼の線の理論的探求はむしろこの時その端緒についたばかりであったのだ。1908年の再び「線」と題された論文になると,それまでの彼の文章にはない一種の熱狂的な調子が現れ,線はあたかも信仰の対象でもあるかのように語られることになる。こうした事態を一体どう把握すればよいのだろうか。「装飾の死」は否応なく彼を呑み込み,線の理論だけが後に残されたというのは言い過ぎであろうか。 |

fig.10 マッキントッシュ 21)Hermann Muthesius, ed.by Dennis Sharp and tr.by Janet Seligman,The English House, London,1979,p.51. 22)op.cit.,“Allgemeine Bemerkungen zueiner Synthese der Kunst”,p.45. 23)op.cit.,Zum Neuen Stil,p.100 24)ibid.,p.100-1. 25)「原理の表明」の中の27章から38章までが別に「線」というタイトルのもとに,他に先立って発表された(“Die Linie”,Die Zukunft,6.September 1902). 26)op.cit.,Zum Neuen Stil,p.130. |