年譜

|

1928[昭和3] 1945[昭和20] 1946[昭和21] 1950[昭和25] 1951[昭和26] 1956[昭和31] 1957[昭和32] |

|

|

1958[昭和33] 1959[昭和34] |

fig.1 『作品』、『第18回美術文化展』(1958)出品 |

fig.2 『群C』、『第19回美術文化展』 (1959)出品 |

|

|

1960〔昭和35] 1961[昭和36] 今回展示された1960年代の自分の作品は、はっきりと四つの時期に分かれていることがわかる。今迄、このように一度に展示する機会が無かったので改めて再認することになった。第一期は「死衣」というタイトルである。敗戦直後の四年間の京都での学生生活は、今日では想像に難い、凡そ最低の生活条件であった。そのため、卒業後郷里で教職について間も無く肺結核を病むことになった。当時の結核は不治の病と思われ、社会の暗さと相俟って絶望感にとらわれた。あの作品はそういう境遇の中から自然に生まれたように思う。「死衣」という直接的で忌まわしいタイトルも当時、それ程自分に違和感は無かった。 次の「幡」は一寸漠然としているが神社の「のぼり」、或は墓地の「はた」のイメージである。病気は、当時の新しい治療法であった手術によって一応回復出来たが、一身上の問題もあり、日々暗然たる暮らしであった。学校の勤務から帰った夜、これ等の作品を描く事が心のわずかな安らぎであった。 「CUSTOM」(習慣)は、家を新築移転して漸く生活が安定してきた頃の作品である。それ迄の作品と比べて明るい画面になっているのがわかる。CUSTOMは、自分を取り巻く世間の因習、そしてその中で繰り返される自分の日常、というような意味あいである。そして作品の制作そのものも一つの習慣になって来ている、という事もある。 さて、この頃から私は自分の作品に対して疑問を感じ始めるようになる。それは今迄の作品があまりにも自己の内面の直接的な吐露に終わっているのでは無いか、という事であった。それ等を昇華した上での新しい表現を生み出すべきではないだろうかという自問である。網状の点の集積である「酸化・音」というタイトルの作品は、今迄にも画面の要素の一つであった「点」を一つの方式にした上で、新しい表現を模索している。そして、意図的に画面から偶然性やニュアンスを除去している。又空間についての関心が表れて来ている。 以上、作品が生まれる動機を私的な生活上の問題だけ述べたけれど、実はその背景に時代の流れがあり、美術の動向に無関心でいられたわけではない。 又、四つの傾向は発表の時期と対応している。「死衣」は主に美術文化展に、「幡」「CUSTOM」「酸化・音」はそれぞれの個展での発表で、名古屋画廊、京都ではギャラリー16、東京ではルナミ画廊であった。 「作品について」、『1960年代の絵画-現代美術の5人-』展図録 1993.12 1962[昭和37] 1963[昭和38] 「一般的には社会的不安が表現の動機になっている場合もありますが、私はそんなに直接的には感じません。生活している以上、むろん感じないわけではないのですが…。それよりも私の場合、自分の生命の不安、肉体的な不安が動機になっています」 「生命の不安を追求 伊藤利彦氏(新人登場10)」、『朝日新開』、1963.2.16(名古屋版)より 1964[昭和39] |

|

|

1965[昭和40] |

fig.3 アトリエの伊藤利彦、 |

fig.4 『CUSTOM 10』、1966 |

|

fig.5 『CUSTOM 13』、1968 |

|

|

1966[昭和41] 生きることについて人にはそれぞれの考え方があろう。私の作品は偶然の奇跡だと思っているが、それは又私の生き方の奇跡でもある。私には後悔はない。それは意志がサイコロの目を決められない不満である。明日は信じない。朝、目があくと、ああ又今日があったと思う。気取ったわざとらしい振まいは、出来る限りそうしたくない。調和などというものは、自然を偶然がそうすることがあるように、生み出される。 1961〔昭和42] 1968[昭和43] このところの美術の状況は私などまでも大きく動かさずにはいない。それら、いわばエレクトロニクス時代の芸術なるものが二十世紀後半のこの時代の本質にかかわるものであることは、あらゆる情報を通じて自己の内で再合成される現代のイメージに照らして疑うことが出来ないようである。ところで一方では自分がまだ個としての存在を確かめ得る場所に生活しており、個性とか内面の表出とかいった芸術とも無縁になり切ることも出来そうにない。 これからは自分の中におけるこの矛盾に対決して行くことを余儀なくされるだろう。一方では非個性的反自然的な今日の芸術に強く引かれながら、一方では従来の、人間としての心の内部にそのよりどころを求める。この矛盾はなかなか解決出来そうもない。当分の間は、この二つを自己の内部に共存きせて行くより方法がなさそうである。 「自己内部の矛盾と対決(これから)」、『朝日新開』、1968.1.20(三重坂) |

|

|

1969[昭和44] サーキットの夏。赤、青、黄。白、黒、銀。それに思い思いのストライプ。シグナルが赤から黄へ。息をのむ一瞬。青、旗が振られる。ごう音。ここでは音に遠慮はいらない。スタンドの屋根は音の反響板である。あらん限りの力と音を振りしぼってマシンは突進む。みがき上げられた心臓を持つ野獣は走る。本当にそれは生き物に見える。極度にチューニングされたエンジン、空気抵抗を計算し尽された流麗なボデーの美しさ。あくまで機械そのものでありながら、それは生き物に見える。 空港にいるジェット旅客機は翼を休める蛾に似ている。それにしても翼の下につり下げた機械のすごさ。滑走路へゆっくり進むと翼は上下にたわむ。やがて、激しい決意の瞬間、巨いなる怪物は急傾斜に空に突込む。そのおびただしいエネルギー。 機械の極限の姿は美しい。それは恐怖にも似た快感である。 しかし、一方機械に対する古くからの懐疑がある。機械が人間を支配するのではないかというおそれである。否応なく人間はそんな時代に進むだろう。サターン5型はもはや美しいなどという生やさしいものではない。 「スカイライン」、『朝日新聞』、1969.8.2(夕) |

fig.6 『酸化・音』、1970 |

|

1970[昭和45] 1971[昭和46] これから何をし、何をどのように表現すべきであるのか、私にとっては長い苦しみである。私にとってこれは、最終的に二者択一を迫られているように思われた。二者とは、例えば中原佑介氏による「永遠の美学」に対する「インスタントの美学」または「時間拡張と空間圧縮の美学」に対する「時間短縮と空間拡散の美学」とでも言ったらよいだろうか。 ところで、この中の一方は私の本性の根差す世界に属するもののように思われ、また一方は今生きるこの世界の様相に違いないのである。本当にどうにもならぬ矛盾のように思われた。 だが、この悩みももうこの辺で切上げねばならない。さまざまの既成概念をふるい落とし、自分が本に何を望むのかを見きわめなければならない。芸術とは自分にとって何なのかを知らなければならない。それがどのように困難なことであってもである。 「選択決断の時(四00字)」、『朝日新聞』、1972.2.26(夕・名古屋版) |

|

|

1973[昭和48](fig.7) 1974[昭和49] 1975[昭和50] 1976[昭和51] |

fig.7 『作品』、1973 |

|

1977[昭和52] 1978[昭和53] 「同じ物を描いているつもりでも、その日の体調や気分によって絵は刻々と変わっていくものです。絵を一つの媒体として、時間の経過による状況の変化、物の不確かさを表現してみたい」 「ユニークな作品ばかり 津で伊藤利彦さん個展」、『朝日新開』、1978.3.30(三重版)より 1979[昭和54] |

|

|

1980[昭和55] 桃山時代の初期洋風画と呼ばれる絵画の中に都市図や万国図屏風というものがある。それらがいかにして描かれたか、ということはとも角として、言いようの無い不思議な感懐を覚える。それは、この時代の日本人にとってこれらの都市や世界の地図がどのように見えたのであろうか、ということを想像したり、また、無心とも言える、未見の光景をただひたすら丹念に描くその態度から生まれる或る種の現実感からかも知れない。 都市図では町全体が俯瞰して描かれている。比較的小さい都市では高い山の上から見下ろした時の光景といってよいが、広大な都市になると、空から見る以外にこのように街の全景を見ることは出来ない。 遠近の表現は無く、建物が概念に従って配列されると、一種の図形としての面白さや美しさを感じさせもする。 要するにこの都市図は、何か言い知れない印象を私に与える。 初めてヨーロッパに旅行したのはもう七、八年も前になろうか。飛行機がパリの空港に降りる時に眼下に見たパリの街は忘れがたい。冬であったので、傾いた黄色い光線に照らされたパリの街は黄土色の凹凸に見え、濃い陰がその凹凸を一層際立たせていた。 浅野先生(浅野弥衛氏)と一緒にエッチングを試みたのは丁度この少し以前からだったが、この初めての技法は大変困難であった。 技法だけでなくイメージも空転するばかりで、ようやくたどり着いたのがこのような作品である。私としては抽象として描いたものであって、絵の要素になっているのは長短の直線と曲線、それに×S〇三種類の記号だけなのである。しかし、自分にとって、これ等の作品にリアリティを与えていると思われるものは、先述の空から見た光景で、不思議な空想をかき立てる秋山期洋風画の都市図であり、飛行機からみた地上の風景のようである。 「(コメント)」、BOX News、no.24、1980.7 |

fig.8 『SCENE』 |

|

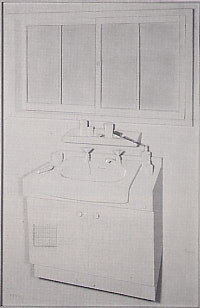

1981[昭和56] 「都市の情報装置」というタイトルから、テレビのある生活を、平凡な朝食の食卓と、椅子とで表現してみました。 食卓の作品は、木を彫刻したレリーフに白ラッカーで塗装したもので、斜め上方から透視的に表現しています。(実は、レリーフといいましても、厳密には、立体をそのまま斜め方向に圧縮した形、というべきですが)そのため、食卓には奥行きが感じられ、見せかけの空間が現われます。しかし、同時にまた、それは垂直なパネル上の凹凸にすぎないのです。作品上の新聞紙はフィクションとしての空間、つまり食卓の上と、現実の平面、すなわちパネルの上との、両方にかかわる存在になります。このことは絵画でも同じことなのですが、レリーフにすることで、食卓の存在感が増すため、一層それを強めるように思います。 一種の視覚のトリックというか、空間の関係がこの作品のテーマです。 「都市の情報装置」、『THEME PAVILION テーマ館案内』、1981.3 視点と題する作品を作り始めてから二年になる。それはふとした疑問から生まれた。 その頃、毎日一つずつ、同じものを出来る限り正確に、同じように描く、同じ色を造る、同じ長さを自分の感覚で測る、というような、謂わば自分自身を対象化し、そこに関わる様々な条件を視る、といった作品を作っていた。ボルトが鉄板にねじ込まれたところを斜め方向から見たレリーフを、毎日同じに作ろう、と思ったのもその一連の作品としてであった。この作品が出釆た時、自分の予期しない経験があった。それはこの作品が、どうしても或る方向からでないと形を成さないことに気付いたことである。このことが机の作品になり、「視点」がテーマになった。 しかし、机の上の日常的な様々なもの、本、インクビン、コーヒーカップ、眼鏡等に対比する意味で置いた実物の鉛筆が、もう一つの意味を気付かせることになった。それは、この鉛筆の存在する空間についてであった。一つは透視的に作られた空間に、もう一つは現実の垂直方向のパネルの上にどちらともなく在る、ということの面白さである。 今度の個展の作品は、その延長上にあるものである。これ等の戸棚の上に貼った紙片は一つの平面上に存在するが、それは、私にとって大変難儀な手順によって造られた平面上に、極く平凡な傾斜をなして在る。このことが、私にとって興味のある事実なのである。 「作品について」、BOX News、no.70、1981.7 |

|

|

1982[昭和57](fig.9) あらためて周りを見ると、我々の日常には直方体という形との関わりが実に多いことに気付きます。第一、部屋がそうであるし、様々な家具の類、色々な大きさの箱が目に入ります。 最近、戸棚の作品を作っていて、このような事を考えます。 「(コメント)」、BOX News、no.94、1982.6 |

fig.9 『視点・窓際の洗面台』1982 |

|

1983[昭和58] 1984[昭和59] |

|

|

1985[昭和60](fig.10) 1986[昭和61] 1987[昭和62] |

|

|

1988[昭和63] 1989[平成1] 1990[平成2] 1991[平成3] 「木によるレリーフを使っているのは物質感が出せ、絵と彫刻の中間のような面白さが出るからで、白を基調にしているのは、その木の物質感を消してしまいたいというおもいからです」 「異次元の世界魅了 津で伊藤さん絵画展」、『@新聞』、1991.11.@(三重版)より 1992[平成4] |

|

|

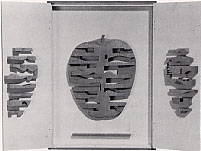

1993[平成5] 個展、個現館、四日市、2.5-3.21 -学校(京都市立美術専門学校)では一応、日本画を学んだんですよ。でも在学中(昭和二十年代前半)から、どんどん紹介される西洋の新しい美術にあこがれまして、油絵をかくように。もっぱら表現主義的な抽象画を制作し、美術文化協会の展覧会などに発表していました。 -今のレリーフ調の作品。つまり、白く塗った板に、同じく白一色のさまざまな形の木材を張り付け、五センチほどの凹凸で、遠近感や立体感のある「画面」をつくり始めたのは十五年ほど前。「描くこと、組み立てることは等価」と考えた結果で、表現上、影が重要な役割を果たしています。 -このところ力を入れているのは、箱を使った作品。ふたを開くと、リンゴなどの形が、ふたと底の双方に分離されるよう細工をするんです。要するに、完成品は箱の中、ふたを開ければ壊れてしまう。「見ることのできないところで表現する」ということになりますか。しばらくは続きそうですね。 「伊藤利彦(作者独白)」、『中日新聞』、1993.8.12 |

fig.11 『扉の中のリンゴ』、1993 |

|

1994[平成6] 1995[平成7] ここ数年、箱の中にレリーフを組み込む作品を作っています。箱というものは、それを開ける時中身に対する期待感を持たせます。出来るだけ意外な空間をその中に閉じ込めたいと思っています。 「(コメント)」、『第21回 从展』図録、1995.3 「箱の外は現実の世界。中の飛行機で空を象徴し、二つの世界を表現した」 「油絵と造形作品が対照的 伊藤さんがユニーク個展 四日市」、『@新聞』、1995.41@(三重版)より 1996[平成8] 2006年[平成18] |

|

| (石崎勝基編) | |