多田美波の建築関連作品

毛利伊知郎

|

多田美波の活動が,独立した立体造形の制作だけにとどまらず,建築空間に配置される立体造形作品やレリーフなど建築と結びついた大がかりな作品,建築内部の照明の機能も備えた光造形や大規模なシャンデリアなどの制作から,室内の照明器具やジュエリーといった,作品自体は小さいけれども,それだけに緻密で繊細なセンスの要求される小作品の制作に至るまで,非常に広い分野にわたっていることは既によく知られている。 また,それら様々な作品が,〈光〉の存在あるいは周囲の景観との関係を抜きにしては語り得ないこと,また造形作品としての新しい素材と加工技術の開発・使用という点でこの作家が革新的な役割を果たしてきたこと等々,多くのことがこれまでに論じられてきた。 1989年の東京での個展以来2年ぶりに開催されるこの度の展覧会は,作家自身の希望もあって独立した立体造形作品を中心に構成されているが,発表以来現在まであまり紹介されたことのない1960年頃のブロンズによる作品や,また様々な表現の試みが行われた戦後の抽象彫刻の中でも注目を集め,多田の彫刻家としての実質的な出発点ともなっているアルミニウムを叩いて多くのしわをつけた作品なども出品されることになった。 これら多田の立体造形作品については別に論考が用意されることになるので,ここでは多田が多くのエネルギーを注ぎ,彼女の作品中でも大きな比重を占めている建築空間と密接に結びついた作品について述べることとしたい。 もとより,移動不可能な建築関連作品は本展に出品できず,わずかに数点の写真パネルと建築模型が展示されるのみである。また建築と一体になった作品の特質が現場に立ち会ってみないと実感できないこともいうまでもない。しかし,年譜を見てもわかるとおり,多田は早くから建築空間と結びついた作品の制作を行っており,しかもそれらは彼女の仕事で重要な地位を占めている。多田美波の造形作家としての性格を強く示しているのがこれらの作品であることも多くの人が認めるところである。 また,立体造形作品といえども建築や周囲の空間と全く無関係につくられた多田作品は,展覧会への出品作や小品を除くと意外に少ない。むしろ,多田の作品は多くが建築や空間との関係を抜きにしては,その特質を語れないともいえる。以下では,現代建築との関わりに注目しながらいくつかの多田美波作品をみることにしよう。 1957年に建てられた東京・炭労会館正面入口の璧面に取りつけられた≪炭鉱≫というレリーフが多田美波にとって初めての建築関連作品である。このレリーフについては,神代雄一郎氏が美術と建築との総合という観点からその意義を記しているが(同氏≪建築と美術の総合,あるいは環境芸術≫『多田美波』所収 1990年 平凡社),炭鉱内部の坑道の様子を抽象化して幅6メートルの横長の画面にダイナミックに表現したものである。 多田氏の回想によれば,この作品には地の底で働く労働者に対する共感が他の作家による具象的な作品に比べて強く表現されていると言って,現場で働く炭鉱夫たちが作品選考の投票に1票を投じたといい,この言葉が多田美波には大きな励みになったという。 このレリーフは,鉄材を曲げたり切断したりして組合せ,鉱内のコンベアーや機械の歯車などをモチーフに,男性的な力強い世界を構築することに成功している。ここには,後年の多田作品に認められるような洗練された形への感覚は見られないが,それだけに彫刻家として出発した多田の原初的ともいえる生命力,男性,女性という性差を越えた彫刻家としての創造力の表出を感じることができる。 余談ながら,多田美波は〈女流〉という冠詞をつけて呼ばれることを好まないという。この《炭鉱》などは,作風の面でも鉄材の組合せという制作技法の面でも,確かにそうした〈女流〉という言葉が日常的に意味するところから多田がいかに遠い位置にいるかを示している。その後の多田作品にも,そうしたわたしたちの常識的なレベルでの性差を越えた造形力は強く感じられる。それでも光造形を初めとする一連の作品には,視覚的に人を魅了する華やかな感覚が備わっているように見え,それはおそらく男性作家の作品には生まれ得ない類のものであり,良い意味での女性生来の感性のあらわれではないかと筆者には思われる。 彫刻の仕事では,1960年代前半に周波数シリーズの作品が発表されている。このシリーズではアルミニウム蒸着メッキが施されたアクリルでつくられた半球形の基本形とそのヴァリエーションを見ることができ,アクリルという新しい彫刻素材に様々な加工技術を施した様々な試みが始められている。そして,この周波数シリーズの制作と並行するように,1960年頃から多田はアクリルによる照明器具のデザインを始め,1962年には自らの研究所(多田美波研究所)を設立,照明器具や建築の照明デザインを本格的に行うようになった。 1963年につくられた,宝塚大劇場の光造形や東京松屋サロンのチェーンデリア,シャンデリアなどが最も早い時期の作品であるが,これ以後毎年,各地のホテルや劇場,文化会館や市庁舎などの公共建築で,光造形やシャンデリアなど照明器具の制作を行っている。 多田作品の素材に関する特質については,これまでも多くの人々が語り,作家自身も折りにふれてアクリルやガラスなど造形作品の新素材に対して旺盛な関心があることを述べているが,この頃の彫刻と光造形とに共通するのは,両者ともにアクリルが中心的な素材となっていることであろう。現在ほどアクリルが普及していなかった当時の多田の仕事は,この新素材から造形作品を生みだすための加工技術開発と切り離しては考えられない。彼女はアクリル製造メーカーと幾度も交渉して新しい技術を開発していったという。 おそらく,多田作品がみせる変幻自在ともいえる様々なフォルムや光を巧みに取り入れた視覚的な効果は,こうした素材加工の技術が伴って初めて実現可能であったことは想像に難くない。素材面からの多田作品へのアプローチは,この作家の重要な側面を明らかにするであろうが,彫刻家としての多田美波は,作品のフォルムあるいは立体構成といった面でどのような造形言語を語っているのだろうか。 各地に設置されている多田作品を見ていると,デザイン性がつよく出た作品と,立体構成に対する意識が強く働いた作品とがあるように思われる。もちろん実際には個々の作品はこのように単純に類型化できるものではないし,作者自身も装飾性と造形性とが不可分であることを述べている。 多田作品は,周囲の環境とも呼応して,それぞれ複雑な表情を見せているわけだが,彫刻家であると同時にデザイナーでもあり,さらには建築家的仕事もこなすこの作家の多様なあり方と感性が,それぞれの作品に様々な形となって現れているように思われるのである。 |

|

|

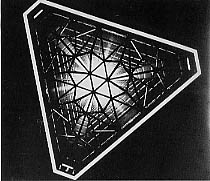

いくつか特徴的な作品を見ることにしよう。1988年,東京虎ノ門の新日鉱ビル中央の高さ80m余りの巨大な吹抜けに吊り下げられた≪極光≫は,平行して取り付けられた多くのチタニウム材が下方から上方へ螺旋を描いて伸び上がる。チタニウムは,角度や光線によって文字通り極光=オーロラのように微妙に色彩を変化させつつ,巨大な建築空間のなかでダイナミックな構成を見せ,同時に建築空間そのものの活性化にも大きく寄与している。 また,神奈川県南足柄市庁舎に設置されている《翔》(1986年制作)は,鏡面仕上げが施されたステンレスを素材とし,80年代の多田作品にしばしば見られる円錐形のヴァリエーション5個が,アトリウムの天井から構成的に吊り下げられた作品である。この《翔》は,フォルムあるいは空間構成といった点で,前記の《極光》とはスタイルを異にするが,建築内部の空間造りの役割を果たして,建築空間と積極的な対応関係を持っているという点では《極光》と同じである。 さらに,1974年につくられた新宿住友ビルの天井造形と床造形も,建築空間にたいする多田の関わり方の例として興味深い。ここでの多田作品は,他の立体造形や光造形とは趣を異にしている。内部が吹抜けになったこの建物の大きな三角形の天井に,多田は小さな三角形を基本パターンとする幾何学的構成をつくりだした。そして,それに対応する三角形の中心に当たる床面に,クリスタルガラスによって天井造形をミニチュア化したかのような形が作られて埋め込まれている。 新宿住友ビル1階フロアーには,上方からの光線が多田の天井造形を通して降り注ぎ,高い天井や窓から光が入るヨーロッパの大きな教会堂内の雰囲気にも似た,柔らかい光線のあふれる空間が生み出されている。 多田自身は,この三角形の住友ビル自体が造形的にも魅力ある建築空間だったので,なるべくそれを活かす方策を考えて,あえて立体的な作品を設置せず,この天井と床の造形をつくったと述べているが,これは多田の空間に対する敏感な感覚を伝えていて印象に残る言葉である。ともかくも,≪極光≫や≪翔≫,新宿住友ビルの多田作品は,現代建築の空間に多田作品が参加することで,新たな造形的空間がつくりだされた例として注意しておきたい。 これら立体造形的な作品とならぶ建築関連作品として忘れることができないのは,光造形と呼ばれる作品群である。年譜によると,光造形の作品が初めて作られたのは1963年の宝塚大劇場であったというが,その後つくられた作品数の多さからみても,光造形は多田の制作活動の中で大きな比重を占めていたようだ。ホテルや劇場,各種公共建築のロビーやホールを飾る光造形は,照明という実用的な機能を備えながら,その場所の雰囲気を高める華やかで装飾的な効果を持ち,しかも芸術的に優れた造形性が与えられている。 それは,多田美波の洗練されたデザイン感覚と,空間構成に対する敏感な感性,建築や素材,照明・光学等にたいする幅広い知識と技術が総合された作品であり,おそらく光造形は彫刻家の領域にとどまらない多田独自の作家としての特質が最も強く現れたジャンルということができよう。 たとえば,大阪・ロイヤルホテルのロビーラウンジ天井の≪瑞雲≫(1973年制作)と名づけられた作品は,白雲を連想させる形にまとめられたおよそ25万個に及ぶクリスタルガラスを用いた照明が,あたかも暁の空に浮かぶ雲のように天井から吊り下げられている。このロビーには,金砂子や霞の装飾が施された大ぶりの柱が立ち,床面には川の流れを連想させるような曲線的な構成が取り入れられ,またガラス越しに人工の滝の流れが見えたりと全体としては日本風の趣が強いが,そうした室内意匠に調和して,幻想的な雰囲気を帯びた華やかさをこの光造形は醸し出している。 また,ホテルパシフィック東京の万葉の間とよばれる大宴会場の天井光造形(1971年制作)は,蔦の葉を連想させるような多角形状のアルミ板が無数に天井一面に取りつけられ,その間から蔦の実をイメージさせるかのように電球付きのユニットが吊り下げられるという,大変手の込んだ造形がなされている。 これだけ大規模な仕事であれば,作家としてのイメージや発想はもちろんのこと,建築構造や使用する材料の種類・特性に対する幅広い知識,個々のパーツを破綻なくまとめあげて全体を構成する能力など,いわゆる彫刻家に要求される以外の様々な知識技術が必要であろうことは想像に難くない。 多田美波は,少女時代,天文学者や数学者にあこがれたと自ら語っているように,もともと理数的な分野を好むところがあったようだ。また彫刻家の道を進むようになっても,制作と関係する金属やプラスチック等の素材や加工技術,あるいは建築などの技術的側面についても研究してそれらを作品制作に利用するなど,技術者的側面を多分に持っている。 一方,これらの光造形などからも知られるように,作品の発想に関しては,様々な自然現象とならんで文学的・情緒的なイメージを重んじるところもある。建築家的あるいは技術者能力も要求される大規模な光造形においては,彼女の理知的な面と情緒的な面が総合的に働き,それが造形的な魅力を生みだす源泉となっているように思われる。 また建築との関連でいえは,多田の光造形はそれ自体大変華やかな性格のものであっても,決して声高に自らの存在を訴えて建築に拮抗しようとしない。それらは建築空間と巧みに調和して,建築の意匠性を高めることに成功している。全国各地に設置されている多田の光造形やシャンデリアなどの類は非常に多いが,それだけ多く作品が迎えられている背景には,建築作品と争わないという多田作品の特質があろうし,このことは建築と美術作品の関係を考える上で改めて注意される必要があろう。 |

新宿住友ビル  新宿住友ビル  ロイヤルホテル  ホテルパシフィック東京 |

|

立体的な造形作品や光造形とともに多田美波の建築関連作品として重要なものに,レリーフなどの壁面装飾がある。建築と結びついた初めての多田作品が1957年のレリーフ≪炭鉱≫であったことは先に触れたが,こうした壁面装飾の制作はその後も行われた。 たとえば,1970年に制作された帝国ホテルロビーの光壁≪黎明≫は,60色余りの様々な着色や化学処理を施した無数のガラスブロックを幅25m高さ8mという広い壁面に層状に積み重ねて構成したものである。この作品では,海辺の夜明けの情景がイメージされているといい,このイメージを表現するために,ガラスには深みのある色合いがつけられた。しかもガラスの表面は単純な平面ではなく微妙な凹凸がつけられているので,平板な表現に陥ることなく,深い陰影のある重厚な雰囲気を醸し出すことに成功している。 この光壁に使用されているクリスタルガラスは当時ガラスメーカーで研究されていた特殊なものが使用され,着色などの加工にも様々な新しい方法が取り入れられている他,壁面への取付にも裏面にアルミパネルを貼るなどの施工技術上の工夫がなされているという。こうしたところにも新しい材料と技術に対する多田の旺盛な探求心をうかがうことができる。 次に,レリーフの作品をもう一つ,1982年制作の三重県立美術館エントランスホールにある≪曙≫と題された作品を見よう。この作品にも,題名の通り夜明けのイメージが込められていると思われるが,ここでは陶板と鏡面仕上げのステンレスとが使用され,赤褐色系の微妙な焼色のグラデーションを持った陶板の面とステンレスの面とが,美しい曲線を描いて交差するような構成がなされている。正面からこのレリーフを見る者は,ステンレス部分に写りこんだ自己の姿に気がつくと,何か幻想を見ているかのような感覚をいだくが,多田のステンレスによる立体造形作品の場合と同様このレリーフにおいても,見る者や周囲の景観を作品中に取り込んで,非現実的な感覚を私たちに与える造形がつくり出されている。 これ以外にも,多田美波のレリーフは数多い。レリーフに限らず,以前の多田作品はその多くがアクリルやガラス,ステンレスなどでつくられた色彩を持たないものであった。しかし,河内長野市庁舎のレリーフ≪天祥≫(1988年制作)や銀座セゾン劇場のレリーフ≪耀≫(1987年制作)のように,近年では大形の陶板やチタンを様々に発色させたものが用いられたりして,色彩を積極的に作品の要素として加えた,新しい様々な表現が試みられている。 ここで触れた建築関連作品-特に光造形を見ていてつくづく思うことは,それらが照明という実用性あるいは装飾的要素を備えながら,立体としてのフォルムや壁面構成といった点に造形作家としての多田の鋭い眼がすみずみまで働いているということである。様々な空間を造りだしてきたわが国の戦後建築の中で,多田は造形作家としての立場から,それぞれの建築に調和的に働きかけることで新たな空間を創造することに成功してきた。建築と美術との総合をいかになすべきかという問題については,これまでも多くの人が論じてきた。わが国の伝統的な飾りの美意識が,そのままの形では通用し得なくなっている現代建築内部の空間デザインについて,多田美波の仕事はこれを現代の日本人としてどう考えるのかという問いに一つの答えを与えてくれているように思われる。 |

帝国ホテル  三重県立美術館 |

| (三重県立美術館学芸員) | |