スペインの城をさがそう

石崎勝基

三重県立美術館学芸員

But your castles in Spain

still may be realized

Roxy Music

アルバセテの『幻影1』(cat.no.92)-この作品を,初期のステラおよびジャスパー・ジョーンズと並べてみよう。ステラの場合同様,ここでも,画面の外形と平行な線を等間隔にくりかえすことで,画面は,複数の部分に分解できない一なるものへと強化されようとしている。ステラのブラック・ペインティングでは,さらに,黒という色が,後の作品のアルミニウム色や銅色のように支持体に表面として従属してしまうことなく,あるいは色彩のイリュージョンに逃れることもなく,表面をその位置で凝固させていた。ストライプが塗り残されたキャンヴァスの地であることも,黒の帯とストライプを上下に重ねるのではなく,横に併置し,両者を緊張させる。このように徹底して横への関係を考えぬいた結果もたらされるのは,ある種の正面性にほかならない。この正面性は,画面内を分割できないため,画面が全体で垂直に発現することから生じる。ストライプおよびモノクロームという演繹的な設定,塗りの表情のなさ,ストライプが画面と同形であるにもかかわらず長さは短くなることなどが,物体が物体であるという観念を呼びおこし,そこに,封印されたかのような息苦しさを感じさせるだろう。

ステラのブラック・ペインティングにおいて,表面が手前にも奥にもゆらがぬよう固定されているのに対し,アルバセテのストライプは,色彩がいやおうなくイリュージョンをはらむことをいったん認めた上で,それをもう一度引きもどそうとしている。一見して,主調となる青みがかったグレーの塗りむら,および薄く溶いた透明感は,ステラにおける表面の強化と反対に,奥行きをもたらすと感じさせる。ただしこの奥行きは,中央に静物が描かれているにもかかわらず,画面を窓となす線遠近法的なそれとはことなり,消尽点に収束するものではなく,画面全体と相即している。そのために,ストライプは厚みを感じさせない線としてひかれ,さらににじみだす黄色がかけられる。静物も立体感を欠くシルエットで,しかも主調色の濃度を変化させたものに還元される。一番内側の長方形の下方に,縦長の穴埋めをするかのように,水平線が数本ひかれていることも,窓的な奥行きを弱めている。

それでも,静物の存在は,主題がイメージの問題をめぐるものであることを示していよう。この点では,ジャスパー・ジョーンズの星条旗の連作と比較することができる。半透明なエンコスティックによる筆致の散乱は,表面の活性化という点で,アルバセテの塗りと類似した役割りをはたしている。ただし,ジョーンズにおいては,もともと平面的なイメージを画面と即物的に一致させることで,イメージのはたらきを殺すことがはかられていた。筆触も,表面上への付加を出るものではなく,イメージの不活性化をつぐなうかのようだ。

ジョーンズに比べる時,アルバセテの画面の,イリュージョニスティックで窓的な性格はめだたざるをえまい。先に述べた表面への引きもどしは,あくまで,イメージを一端中央にすえた上でのことなのだ。しかしまた,それが演繹的なストライプなどによって中和された以上,イメージのはたらきはもはや自明のものではない。

画面中央の枠どりの内部は,静物のシルエットを描いた上から,より明るいブルー・グレーで格子をひいてある。手前と奥,二つの層が作られているわけだが,この奥行きは,線遠近法的な空間のように,手前から奥へと連続するものではない。ストライプなどによる平面への引きもどしのため,二つの層は別々のものでありながら,むしろ一つの面の表と裏のようにはりついているといえようか。閉じた輪郭をもつ静物は,シルエットと化して独立性を奪われることで,かえって,実体を欠くからこそただ発現するイメージとして作動する。ここに,画面内のイメージが実体でありうるという幻想の崩壊を,さらに,空間の不連続な二層化には,還元による純粋化が自律した表現を成立させうるという幻想の崩壊を認めることができるかもしれない。そのかぎりでなお,イメージの発現を救いだそうとする時,そこには,ステラのような正面視された表面の実体性も失なわれた虚空で,宙吊りにされた不安ともいうべき感情が宿っている。

ただ,乖離した二つの層を一つの表現となすのは,ストライプの表面性に即しつつ,二つの層を再び結びつける,透明な塗りがはらむ緊張であることを忘れないでおこう。ストライプが一次元の線であるため,二次元の平面との落差が生じ、そのはざまで色彩の作用は,測定することのできない曖昧なイリュージョンとしてゆらぐ。ゆらぐのは,空間とともに,空間に囚われたイメージだ。実体を奪われ,格子に遮られた亡霊は,落ちつき先もなく中央に置かれることでかえって,画面と垂直に明滅する。この時ストライプは,祭壇に向かう階段と映りはしないだろうか。

アンフォルメルという語に何を読みとるにせよ,タピエスの作品は,物質の自発的な発言にとどまるものではない。タピエスは,しばしばコラージュないしアッサンブラージュ的な要素を大幅に導入する。この点すでに,戦前のいわゆる冷たい抽象・幾何学的抽象に対する熱い抽象・不定形な抽象という範疇からずれており,むしろ日本の〈反芸術〉の動向を連想させる。ただその場合でも,既存の物体はなまのまま呈示されるのではなく,ある枠組みの中に,強引に押しこまれている。この枠組みは,タピエスにおいて,最も規制の強い制度-平面としてのタブローである。規制が強ければ強いほど,押しこまれた物質との間に強い緊張をきたすだろう。タピエスがしばしば,画面の枠から演繹された要素を用いるのは,このためだ。キャンヴァスの木枠を前面に出した作品,また,『張られた茶色の布』(cat.no.31)の四隅を縛られた布などは,その典型的な例である。

こうした演繹性は,しかし,カラーフィールド・ペインティングやミニマル・アートとはことなり,作品に内在的に統合されてはいない。逆に,くりかえし登場する×印,あるいは『325』(cat.no.33)における穴の列や数字が示すように,外からの侵入の刻印なのだ。といって,単なる身ぶりのキャンヴァス上への投影にもおわっておらず,タブローの枠を意識させることで,物体と観念が,互いを過剰なものとして,排斥しあうための場を成立させている。

クラベ(cat.no.24,25),ミリャーレス(cat.no.43,44),ムニョス(cat.no.49,50),サウラ(cat.no.51,52,53),カノガール(cat.no.57)などの,アンフォルメルと分類できよう作品の特徴をなす黒ないしそれに近い暗色は,先に見たステラはもとより,アド・ラインハートの黒とも性格を異にしている。アド・ラインハートにおいては,黒は均一な延長として,無限にひろがっていく。物質的な実在感を暗示する因子は周到に排され,かすかな格子が,異に即物性を超えうるだけの空間をもたらす。

こうしたオールオーヴァな場に比べると,上にあげた作家たちの黒は,求心的に凝集していくことが少なくない。むしろ,地色との落差から,黒の特性が強調されることになる。特にサウラにおいては(cat.no.51),黒の筆触と地の白が互いに切りこみあうかのような空間が作りだされている。

求心性は,サウラに顕著なように,具象的な再現性とのつながりを保つであろうし,また,後に述べるコラージュ的な性格とも結びつく。その点で空間の統一性を損ないかねないとはいえ,フランツ・クラインの黒のごとき,身ぶりの投影からは免れている。むしろ,図と地の乖離を招いてもおのが内に凝集しようとする動勢をはらみ,それが黒を,空間にも感情にも還元されない,物質性があふれだす濃密なものとなすのだ。ミリャーレス(cat.no.43),サウラ(cat.no.52,53),カノガール(cat.no.57)での,形象の崩壊とも生成ともつかぬグロテスクさは,こうした黒の濃密さから生じたものだろう。腐朽の堆積であるがゆえに,生育の土壌ともなりうる黒…錬金術のニグレド/黒の過程を連想すべきかもしれない。

ミリャーレスの『絵画 86』(cat.no.43)において黒は,自己凝集の圧力の果てに,支持体から裂け,はがれてしまったかのように見える。ルーリア派カバラーにおいて,ツィムツーム/神性の自己収縮によって創造がはじまると説かれるように,浮きあがった布の下から,明るい地/光がのぞいている。

ピカソとブラックが分析的キュビスムにおける形象の解体から逃れるため,既存の物体を画面に貼りつけたのが,コラージュのはじまりであったという物語はおくとして(cat.no.1),タピエスはじめ,今回の出品作中,コラージュの要素をとりこんだものの比率は決して小さくない。それを20世紀のスペイン美術,あるいは20世紀美術全般の特性のひとつと見なせるかどうかはともかく,ここに並ぶ作品群において,コラージュされた物体は,既存の性格を保ちつつ,他の要素と関連づけられるべく配置されるだけではないように思われる。むしろ,もとの姿をとどめえないまでに,与えられた場に急激な速度と角度でもって侵入しようとするのだ。その意味で,物体と場はたがいに異物のままだが,他方、まったく変化を蒙らないわけでもなく,物体は物質に崩壊しつつある。

異物・過剰なものとしてのコラージュは,ムニョスの『闇のレッスン』(cat.no.50)において,平面としての画面にきしみを生じさせるにいたっている。相重なる墓石のような三つの面は,色調の暗さ以上に,それ自身平面であること,および全体に働きかけるだけの大きさによって,画面からの分裂を存在感の強調に転じている。これに似た構造は,カノガールの『頭部 no.4』(cat.no.58)にも認められよう。閉じて平面的な形態を中央に大きく配することで,図と地が遊離し,兜を思わせる形象に象徴的な負荷が与えられる。ミロ(cat.no.15)に続いて,ゲレロ(cat.no.27),ラフォルス・カサマダ(cat.no.34,35,36),さらにレオン(cat.no.81,82)などが展開した,場として融合された空間とは逆に,空間の亀裂を別の空間の開示となしているといえようか。

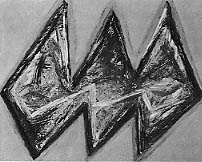

アレクサンコの『大きな櫛の皮肉な微笑み』(fig.)も同様の構成を示す。ただしここでは,ムニョスの抒情的な色調,カノガールの寓意的な形象とはことなり,感情の上でも意味の上でも中性的でありえよう幾何学的な形態が,かすれた外隈にかろうじて仲介されながらも,地から遊離し,筆致とマティエールによって動勢を与えられている。感情も意味も伴わぬ,純粋なダイナミズムが抽出されようとしているのだ。ただし,中央への配置ゆえ,枠と形態の間が空洞化して,受けとめてくれる場を奪われる。そのため,形式的な構造が,たぶんに観念的な視点から主題化されていることを物語るだろう。ダイナミズムはかえって,こうした観念性を強調する。純粋なダイナミズムとは,実のところ,ダイナミズムのイメージなのである。アレクサンコの形式の主題化,そしてアルバセテの二重化した層に,シミュレーションと遊戯の季節の到来を見てとることができるかもしれない。

クラベの作品(cat.no.26)が示すように,コラージュの導入は,装飾的なモティーフをもたらすことがある。ナバロ・バルデウェグ(cat.no.62,63),マノロ・ケヒード(cat.no.76),それにアロヨ(cat.no.60,61)にはマティス風の平面構成の意識がうかがえるが,こうした装飾性と平面性を一致させようとする方向とは別に,むしろ両者を分裂させてしまうというありかたが考えられる。

ディス・ベルリンの『創造Ⅵ』(cat.no.100)は,ミロ(cat.no.15)の浮遊する空間を思わせるが,地の上にばらまかれた各モティーフは紋章のように硬直しており,地の空間のひろがりともはや連動していない。かすれた薄塗りがかろうじて形態と地を連絡するとはいえ,ランダムであることによる潜在的な運動すら奪われたここでは,装飾は文字どおり表面的なものでしかなく,地から皮膜のように剥離した層をなすだろう。

バスケスの作品(cat.no.77,78)においても,薄く重ねた色のひろがりと,その上に線描されたモティーフや文字は分裂している。ここでは,地の色面が彩度の高さにもかかわらず暗いこと,薄塗りゆえのひろがりの自然さが,蛍光するかのような線によるモティーフとの分裂に,空虚のなかの強い不安感をもたらしている。どこにも回収されえず,空洞と化し,宙吊りになったイメージの不安。線と賦彩のずれという点ではギュスターヴ・モローが思いだされるが,モローの〈入墨〉が,19世紀後半という,従来の伝統が崩壊し分裂する絵画史的状況のひとつのあらわれであったように,バスケス,ディス・ベルリン,そしてアルバセテの二重化された空間は,表現が予定調和的な自律性に達することがもはや自明ではない時期の表現なのだろう。いつも成功しているわけではないが,中村一美の,斜向する格子を地の色面から分離する作業と比較することができるかもしれない。

タピエスやアンフォルメルの作家たちは,分析的キュビスムからモンドリアン,場の絵画にいたるひとつの系譜に比べると,破綻をきたすまでに,性急で過剰な破壊性を帯びていた。ただそこでは,破壊的なエネルギーが統一された力たりうるということに対する信頼は保たれていたように思われる。アルバセテやバスケスらにおいては,それぞれ形式を異にしつつ、そうした信頼の崩壊自体が,虚の過剰として画面の構造に転じているのだ。

〈過剰〉の相のもとに本展出品作のいくつかを見てきたが,これを20世紀のスペイン美術のひとつの特性だというつもりはない。また,スペイン的なるもの一般(日本的なるものでもいいが)を持ちだすことにどれだけ意味があるかも,疑問なしとはしない。ここで導きだそうとした過剰という共通項は,一点一点の作品に対する何らかのとっかかりになるかいなかということでのみ,問われるべき視角でしかない。

fig.Alexanco “Sonrisa ironica de peine enorme” .1985

fig.Alexanco “Sonrisa ironica de peine enorme” .1985