作品解説 石崎勝基

5-5,6,7,8 メリヨン

《プチ・ポン》《ノートル=ダムの給水塔》《ノートル=ダム橋のアーチ》《塔・医学校通り》

|

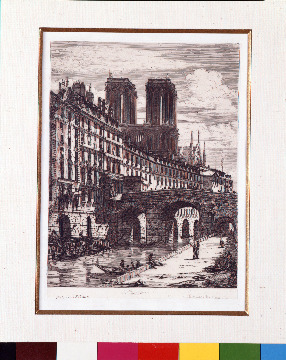

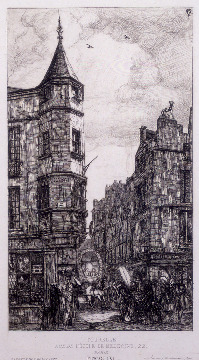

プーレ=マラシに宛てた1860年1月8日づけの手紙で、ボードレールがメリヨンとの会談について語った中に、次のような一節がある: 「また別の版画については、次のようなことを指摘してくれました-新橋(ポン・ヌフ)の石組みのあるものの、河岸の横壁に映っている影が、正確にスフィンクスの横顔をあらわしている、-これは、彼にとって、まったく無意志的なことだったので、後になって、このデッサンはクーデタのごくわずか前に描いたのだと思い出した時、はじめてこの奇妙な事実に気がついた。ところで、皇帝は、その行為からいっても顔からいっても、最もスフィンクスに似るところの、現存の人物である」(1)。 文中「ポン・ヌフ」とあるのは「プチ・ポン」のまちがいで(2)、実際画面を見れば(cat.no.5-5)、タイトルの橋がセーヌ川南側の左岸より中州のシテ島はマルシェ=ヌフ河岸に接するところから、左を向いた横顔のシルエットを認めることができる。メリヨンが自らをナポレオン三世による迫害の犠牲者と考えていたことを思いおこせば、上の一節はそうした被害妄想のさまを物語る典型的な一例と見なすことができるのだろうが(3)、ここにはまた、メリヨンのいわゆる狂気が、当時のフランスの社会の変動のみによってひきおこされたのではないにしても、少なくともそれと連動していたと読みこむことを許すような材料があるといえるかもしれない。さらに、ナポレオン三世の統治下に当時のセーヌ県知事オスマン男爵によって、1852年から70年にかけてパリが近代的な都市へと改造されていくこと(4)、それに対しメリヨンが、大改造以前のパリの姿を絵にとどめようとしていたことからして-事実プチ・ポンは、たびたびの改築を経て18世紀に造られたものだったのだが、1852年にとり壊され54年に再築、画面ではプチ・ポンの奥にのびるオテル=デュー(市民病院)は65年にシテ島の別の場所に移築された-たまたま出現したというスフィンクスの横顔には、幾重ものヴェクトルがおり重なっているのだろう(5)。とすればこのスフィンクスは、メリヨンのことばにもかかわらず、むしろ偶然現われたものだからこそ、変貌していくパリ自身の化身ででもあるのだろうか。 ただこうした註釈は、1860年時点でのボードレールの報告に対するものではありえても、1850年に制作された作品自体にそのままあてはまるとはかぎるまい。この作品は、それまでゼーマンことライニール・ノームス(1623頃-1667以前に没)などの版画を模刻してきたメリヨンにとって、「自分の最初のオリジナル版画」(6)であり、同じ50年のサロンに入選、また50年から54年にかけて制作された連作《パリの銅版画》中の一点をなすことになる。この連作でくりかえしとりあげられる、とりわけシテ島を中心としたセーヌ川沿い、そしてノートル=ダム寺院が描かれている点でも、連作の典型的なものと見なされよう(7)。当館蔵の刷りはデルティユ&ライトの総カタログによれば第5ステート、シュナイダーマンでは第6ステートにあたり(8)、『アルティスト』誌vol.vno.14、1858年12月5日号の発行に際して600部刷られたもので、これは、原版を託されていた友人の刷師ドラートル(9)が、シャラントンの精神病院に入院中のメリヨンを援助するために増刷した三点の内の一つである。 この構図に関し、1863年メリヨンについての最初の研究を著したフィリップ・ビュルティは次のように指摘している: こうした誤りが完全に意図的なものであり、つまるところまったく許容しうるものでなかったのであれば、私たちは、一度ならずそれを指摘しなければならないところだろう。メリヨン氏は、彼の版画が写真風の試みにつきものの無味な正確さを有するなどとは何ら主張していない。彼が低い位置、たとえば川辺から最初の写生をおこなった時、あきらかに、見る側の大多数にとってはあまりなじみのない視点に立つことになる;そこで彼は土手を登り、この最初のデータを、比類ない巧みさをもって、普通なら欄干のところから通行人の目に入ってくる眺めと縫いあわせる。この二つの操作によって、彼は、同時に現実の景観でもある、一枚のタブローを組みたてるのだ」(10)。 メリヨンはビュルティの作品カタログに対し逐一註釈を施した覚書を残しているのだが、その中で、「『比類ない巧みさをもって縫いあわせる』ということばは著者の意地の悪いほのめかしであって、私に、私の版画につきものの悪習の一つを思いださせようとしたのだ。それは他のどれよりもこの作品に見てとれるのだが、あらゆるプランに対してあまりにも均一に制作してしまうという点である」と記した(11)。 この構図には、カメラ・ルキダ(イメージをプリズムか鏡の組みあわせによって反射し、その輪郭を薄い紙にトレースする装置)によって写生したという素描が残されている(fig.1)。横長の画面で、線遠近法的な奥行きを強調したものだ。ノートル=ダムの塔はより低いが、薄く鉛筆で、塔とプチ・ポンを高くもちあげようとする書きこみが加えてある(12)。 完成作では、画面が縦長にされ、それに応じて塔は高く、プチ・ポンもよりコンパクトになる。柱ごとに細かく横線による影のみを入れることで暗鬱なシルエットと化したノートル=ダムの塔は、オテル=デューの斜め奥への後退をせきとめ、ゆるやかに手前へと湾曲させるくさびであるかのようだ。右手前の道がまっすぐ奥行きを強調しながら、それにオテル=デューの湾曲が右端でねじ曲がるようにしてぶつかることで、景観を縦長の長方形の中に無理矢理封じこめたかのごとき緊迫感がもたらされている。 それをさらに強調するのが、まず、ノートル=ダムや橋、そして規則的にならぶ窓の長方形などの暗部と、マルシェ=ヌフのアパートおよびオテル=デューの壁面や手前の道などの明部との強い対照である。ただし明暗の対比は、画面内の特定の一箇所に求心的なハイライトをあてるというより、明部と暗部の交替を、大まかなかたまりごとであれ、画面全体で均等に配分しようとしている。それでいて黒々とした窓の暗さをいっそう深めるだけの光の強さは、時間が凍結したかのような雰囲気をもたらすことになる。 この点で注目すべきは、画面中、線影(ハッチング)がすべて平行するものばかりで、交差ハッチングがいっさい用いられていないことであろう。交差ハッチングのように線が交差する点でにじんでしまう鈍さを排しつつ、線影による暗部はここで、画面に穴をうがつと同時に画面の水平のひろがりに沿うという、矛盾した機能をはたしているのだ。ちなみに駒井哲郎は《プチ・ポン》にふれて、「メリヨンの腐蝕は過塩化鉄液を用いたらしく、刷られた線の一本一本が、きつく、鋭く紙の上に立ち上がっているように見える。硝酸とちがって、この腐蝕液は細く深く銅版を刻む」と記した(13)。 次に、建築画ではしばしば、建築の大きさをしめすために人物が導入されるが(前田寛治の《風景》(cat.no.1-30)をも参照されたい)、そうした伝統的な役割を基本的にひき継ぎつつ、しかしここでの人物たちは、皆シルエットと化しながら、その数が異様に多くはないだろうか。試しに数えてみれば、手前の岸、橋の上、舟、窓などに五十人以上をあげることができる。シルエットと化することで-ゆえにこの眺めは時として月光の下のものと見なされるのだろう(14)-個性を失ない匿名の集合となった群衆の分節しがたいざわめきが景観に浸透するかたわらで、規則的にならぶ縦長の窓や橋のアーチ、対岸のトンネルといった暗い窪みが見る者と向きあう、あるいは暗がりの奥から見る者の方を覗きこむ。もって画面は、単なる都市景観図にとどまらず、生けるものとしての都市の肖像画に変容するのである。

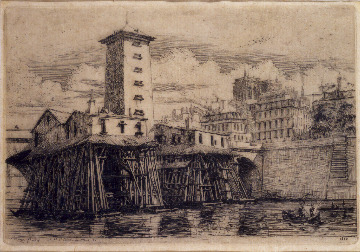

《ノートル=ダムの給水塔》(cat.no.5-6)は1852年に制作され、53年のサロンおよび55年の万国博覧会に出品された。当館蔵の刷りは、デルテイユ&ライトのカタログによれば第6ステート、シュナイターマンでは第7ステートにあたる(15)。 モティーフの給水塔は、1670年頃に建造されたもので、セーヌ川から飲用水を汲みあげ、パリ市内に給水してきたのだが、メリヨンの頃にはその役割を終え、撤廃が決まっていたという。実際に撤去されるのは1858年のことである。メリヨン以前にもターナーをはじめとして版画化され(16)、また撤収される前に撮影された写真も残されている(fig.2)。画面右奥にはやはりノートル=ダム寺院の塔が見える。給水塔の奥にあるのはノートル=ダム橋だ。また煙突の煙には、まっすぐ昇るものと左に揺れているものがある。 この構図には、次の《ノートル=ダム橋のアーチ》(cat.no.5-7)と密接に関連する、橋桁のアーチごしに給水塔をとらえた素描(fig.3)および、完成作とほぼ同じ構図で、明暗に関する覚書を記した素描がある(17)。 メリヨンは1853年6月4日づけのポール・マンツに宛てた手紙で、「《ノートル=ダムの給水塔》は、まもなく壊されるというこの建物の、ほぼ忠実な再現となっています。ただ私は、いくつか小さな変更を加えることにしました。ある部分間の関係を変えることで、モニュメントからその鈍重さを少しばかりとり除こうとしたのです。〈塔〉も実際より少し突きだしています;しかし私は、これが許される破格だと思っています、というのも、精神に訴えかけた対象が目の前から消えてしまえば、精神がはたらくのは、いわば、こうした方向においてなのですから」と述べている(18)。 この画面においても、明暗の対比は特異な相貌を呈する。雲と鳥が風に流される空にそびえた給水塔の、日のあたる面の明るさを強調すべく影になった向かって左の面は、しかし、壁面に沿いつついつのまにか、徐々に亀裂がひろがっていくかのようなハッチングのパターンによって覆われている。とりわけ横線による影に対し、縦ないし斜めの線による部分は、内に光をはらむかのようだ。この点について柄澤齊は、「ニードルの先から自己増殖するように描き出されたのでしょう」と語る(19)。給水塔の一階部分の影になった箇所、右手の岸壁にも同様のハッチングはひろがっており、いずれの場合も、ハッチングの線と線との隙間はあまり狭くなく、地の紙の色を認めうることでかえって、線の増殖するうごめきがいっそう強調されるのだろう。 他方給水塔の基部では、直線的な杭が複雑に錯綜することで逆に、線がつぶれるまで重ねられた杭と杭のあいまの影は、ひときわ濃く、深くなる。そして水面では反映を表わすべく、水平にのびる線の重なりに、頼りなげにふらふらと縦の線が交わっている。《プチ・ポン》や《ノートル=ダム橋のアーチ》などメリヨンの画面ではしばしば認められるのだが、ここでも水辺に近い低位置から給水塔を見上げる視点を選んでいるにもかかわらず、これらハッチングの諸相は、給水塔がひろびろとした空のさなかで垂直に吃立することを許さず、水の中に引きずりこもうとするかのようだ。それに応じて、右側のシテ島の眺めは蜃気楼のように明るく存在感がない。「メリヨンの精神がパリの中に《大洋》の存在(プレザンス)を認めようとしているのは確かである」と語ったのはジューヴだが(20)、メリヨンにおいてパリは、アッシヤー家のようにつねに水の中に崩壊する予感に裏打ちされているのだろうか。そういえば《プチ・ポン》の〈スフィンクス〉もまた、水辺から出現したのだった。 なおこの給水塔は、《パリの銅版画》連作の中で、自作の詩を飾るために再登場することになる(fig.4)(21)。 ノートル・ダムのポンプ

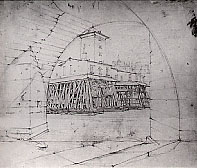

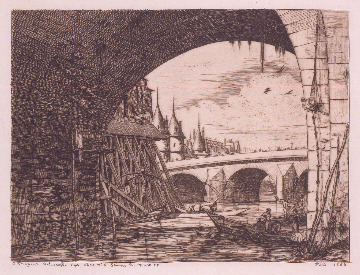

もうだめだ おおなんたる大罪! 哀れなポンプ ポンプがなくては、 死なねばならぬ。 だがこの極めて不当な宣告を バッカスの祝杯で 和らげるために 吸い上げたらどうだ この場で 皆があまり好きでもない 透明な水のかわりに 極上の 葡萄酒を? (栗山正光訳)(22) 《ノートル=ダム橋のアーチ》(cat.no.5-7)は1853年に制作され、同じ年のサロンでは落選(23)、後に64年のサロンに出品された。当館蔵の刷りは第4ステートにあたる(24)。セーヌ川北側の右岸からシテ島にかかっていたモティーフの橋は、1865年に建てかえられた。アーチの向こうには、給水塔の基部、両替橋、シテ島の裁判所(パレ・ド・ジュスティス)の塔が見え、《ノートル=ダムの給水塔》とは、ちょうど橋をはさんで反対側に視点をとったかっこうになる。裁判所もまた、ノートル=ダム寺院とともに《パリの銅版画》で頻出する(25)。右手前の舟の右端に立つ人物は女性のように見えるが、とすると、何をしているのだろうか? この構図には《プチ・ポン》の場合同様(fig.1)、カメラ・ルキダによる写生が残されており(fig.5)、構図はこの時点でほぼ定まっていた(26)。カメラ・ルキダによる素描が二点しか残されていないところから、バークは、双方1850年頃に制作されたもので、また、fig.5が《ノートル=ダムの給水塔》のための素描(fig.3)に枠組みを提供したものと考える(27)。 橋桁のアーチは眺めを枠どる効果もあって、絵になるモティーフと見なされてきたのだろうか、ピラネージやユベール・ロベールをはじめとした作例を見出すことができる(28)。そうした中、メリヨンの構図では、右側からのびあがる手前のアーチのエッジが画面上端でスナップショット風に切断されており、そのため、右側の明るさとそれよりはるかに大きな面積を占める左の暗さが仲介なしで対比されるとともに、手前のやはり水面に近い低い位置から斜め奥に向かう視線が、急激に加速されることになる。画面内でもっとも明るいのは傷一つない両替橋の欄干で、この点も手前と奥の距離感を強めるだろう。他方橋桁にぶらさがる雑草だかぼろは、影が、いっさいを呑みこもうとする際の浸蝕力の触手であるかのようだ。気谷誠は、「眼窩のようなアーチを通して裁判所を覗き見る、不気味な雰囲気が漂っている」と述べている(29)。 明暗の対比という点では、この版画は第1ステートとそれ以降のステートで大きな変更が加えられている。第1ステートでは(fig.6)、アーチの左内側はほぼ規則的に水面から扇状に分割されていき、その中をところにより縦に、ところにより横にとゆらゆらしたハッチングが重ねられる。白く光る部分もいまだ少なくない。これに対し第2ステート以降は、一部を残し、前にあった線と垂直に交わるハッチングが重ねられ、暗さが深くなるとともに、右側の明部との対比も強くなる。ほぼ画面中央の高さにある作業台で、紐にかけられた布もいっそう白さを増している。 こうして暗さを深めたアーチの影は、手前のエッジをしめさないことで、画面自体の手前、すなわち観者の位置まで螺旋状のうねりをもって逆流してくる。影の暗さはそのまま、見る者の属する世界をも浸すのだ。アーチの下端、すなわち画面の下端が水面と接している点からすれば、それは水の世界でもあるのだろう。こうした影と光、手前と奥、下と上、水と石・空気とのへだたりこそが、この画面の主題なのかもしれない。他方このへだたりを支えるのは、画面の枠を超えようとする空間の動勢にもかかわらず、そうした動きに流されることのないハッチングによって、その場に淀む影の深さだ。

《パリの銅版画》に属する以上の三点において明暗の対照が重要な役割をはたしているとして、間に1858年から59年にかけてシャラントンの精神病院に入院していた時期をおいて後の《塔・医学校通り》(cat.no.5-8)では、いつもながら風と雲がひろがり鳥の舞う空、そして塔や地面のハイライトを別にすれば、暗部と対比されて明るく輝く広い面は見あたらない。といってこれが、この時期全般の特徴というわけでもないのは、続いて制作された《シャントル街》(1862)や《アンリ四世校》(1863-64)で白く光る面が現われる点に見てとれる。ここでのハッチングは、タイトルの小塔などでは横にならぶもの、それ以外の建物では縦にならぶものを基本に、それぞれに垂直に交わる線が随所で交わり、全体に仄暗く沈みこむ街角の雰囲気を統一している。これは建物だけでなく、前景の通行人たちにもおよんでおり、点景というには身の丈が大きめで、空以外に息を抜く空間がないだけに、重苦しく、いささか奇異な感触を与えずにいない。 メリヨンの画面におけるハッチングは、空や水面をのぞけば、決してダイナミックな速度を感じさせるものではない。むしろ、ある区画内を律儀に埋めていくものであったり、ゆらゆらと揺れていたりする。しかしそれが組織として織りなされる時、ある種の硬質さと緊張感が生じるのだ。この組織をこれまで明暗と呼んできたわけだが、しかしそれは、連続的に推移するものではなく、多くの場合ハッチングの線と線の隙間をはっきりと認めうるため、むしろ、紙の色とインクの色とが形成する不連続な段階からなりたっている。点でも面でもなく、線、それも細くほぼ均一な線が主体をなす点で、銅版画のあり方に応じているといってよいだろう。そしてメリヨンの空をほぼほとんどの場合といってよいほど舞っている鳥たちは、また、線と緑、線と紙との間に開くこの不連続な隙間をも滑空しているのかもしれない。ここでプルーストがモローの風景に登場する鳥について、「鳥たちは兆しを告げる」と語ったこと(30)を思いおこすのは、いささか附会の感なしとしないだろうか。 1861年に制作され、62年のロンドンの万国博覧会および63年のサロンに出品されたこの版画は、ステートによって図柄が大きく変化した例の一つである。当館蔵の刷りは、デルテイユ&ライトによれば第12ステート、シュナイダーマンでは第13ステートにあたり(31)、先に触れたビュルティの研究の第一部が『ガゼット・デ・ボザール』誌14巻1863年6月1日号に掲載された際に付された。この刷りもふくめ、第10(デルテイユ&ライト)ないし第12(シュナイダーマン)ステートの時点で、それ以前のステート(fig.7)において画面上部に現われていた寓意的な形象が姿を消すことになる。この他銘文等に関し、ステートごとに細かな異同がある。メリヨンは1861年7月12日づけのビュルティ宛ての手紙で、寓意的な形象の登場する画面を〈出現(アパリシオン)〉、〈専用のステート〉、第10/第12ステート以降を〈単純なステート〉として区別し、後者においては美的な関心のみが優先し、また《パリの銅版画》の続きをなすものだという(32)。メリヨンが「この作品は、寸法は小さいけれど、私の考えでは(そう考えるだけの強い理由があるのだ)、私の主要な作品である」と述べたのは、前者、すなわち「空の構図のあるステート」の方である(33)。 タイトルの小塔のある医学校通り22番地は当時、シャルロット・コルデーが1793年にマラーを暗殺した場所と見なされていたということで(34)、そのため第9/第10ステートでは「通称マラーの小塔」というタイトルがつけられている。メリヨンが〈専用のステート〉で複雑な寓意を紡いだのも、この故事に想をえてのことだった(35): 「一方では〈正義〉が、光輝く〈真理〉を前にして喪心し、その手から秤も剣も滑りおちていく;他方高みには、背中を見せた年若い子供の姿がある。その髪は乱れ、鋭い痛みに打たれたかのように、双の手を額にあてている;天へ昇ろうとするさなか突然制止させられてしまう、というのも、その小さな二つの翼が奪われてしまったのだ。まったく特異で、精確にして確実なこの暗示は、ほとんどそれだけで、この主題のあらゆる関心を要約している。すなわち私が、最終的には〈傷つけられ、冒涜された無垢〉と呼ぶところのものだ……」(36)。 ステートによっては、モノグラムの下の翼をもがれた天使ないしイカロスは〈虐げられた無垢〉という銘を付される。また右側から飛来する〈真理〉が手にする本には、「光あれ」という文が浮かんでいる場合もある。第9/第10ステートでは欄外に、「汚されることなき聖なる真理:魂の神聖なる松明よ、渾沌が地を覆う時、お前は天より降り、人々を照らし、厳正なる正義の命を下すのだ……」と記された(37)。また第6/第7ステート以後、小塔の壁に刻まれる‘cabat’の語は、もともと‘tabac’(煙草)のところを誤って逆転してしまったのだという(38)。塔には「ラレイ通り」の標識、mと十字のモノグラム、左側の店舗は「食料品店」、右の店は「パン屋」、この他、判読しがたい文字が刻まれている(39)。 ともあれ、天空の寓意像は〈単純なステート〉で削除された。空には鳥が二羽舞い、雲から光が射す。モノグラムは右端に移動し、「首切りの場面を構成していた人物は屋根師になる……少なくとも一見そんな風に見える」(40)。 (石崎勝基) ひるういんどno.69(2000.3);石崎勝基 「プチ・ポン拾遺-メリヨンとマティス-研究ノート」 ひるういんどno.70(2001.2);石崎勝基 「マティスのノートル=ダムの塔の上─プチ・ポン拾遺の拾遺─」(研究ノート) |

三重県立美術館館蔵品4点は画像をクリックすると 5-5 註

fig.1 《プチ・ポン:最初の習作》、 12.他に部分習作がある。Catalogue of the exposition Charles Meryon. Prints & drawings, Toledo Museum of Art, etc.,1974,cat.no.15-16. 13.駒井哲郎、「パリの明暗を刻むシャルル・メリヨン」、『銅版画のマチエール』、美術出版社、1976、p.148。 5-6

fig.2 撮影者不詳、

fig.3 15.Delteil&Wright,op.cit.,cat.no.31(ただしこれは本文によるもので、同書 Addenda and errata にはステート数の追加が記されている)。Schneiderman, op.cit., pp.52-55, cat.no.26. 16.cf.気谷、前掲『風景画の病跡学』、fig.5、pp.58-59、89. Charles Meryon, Musée de la Marine, op.cit., cat.no.644-646. 17.Charles Meryon, Musée de la Marine, op、cit., cat.no.723 に図版。 18.Delteil,op.cit.,cat.no.31より引用。文中の〈塔〉は’les Tours’と頭が大文字、複数で、英訳では「'ノートル=ダム'の塔」とされている。Delteil & Wright, op.cit., cat.no.31. 19.柄澤齊/気谷誠、「風景のなかの聖痕(スティグマ)-対談シャルル・メリヨン」、『風信』、no.2、1989.6、p.8. 20.ピエール・ジャン・ジューヴ(道躰章弘訳)、「メリヨン街」、『ボードレールの墓』、せりか書房、1976、p.184、また pp.147-149、189

fig.4 21.Delteil&Wright, op.cit., cat.no.32.Schneiderman, op.cit., p.81, cat.no.39. 5-7

fig.5

fig6. 《ノートル=ダム橋のアーチ、》 23.Charles Meryon, Musee de la Marine, op.cit., cat.no.713. 24.Delteil&Wright, op.cit., cat.no.25.Schneiderman, op.cit., pp.61-62,cat.no.28. 25.気谷、前掲『風景画の病跡学』、pp.68-74. 26.他に全体習作がある。Charles Meryon. Prints & drawings, op.cit., cat.no.21-23. 27.id., p.43. 28.cf.Catalogue de l’exposition Charles Meryon / David Young Cameron, Cabinet des Estampes. Musée d’art et d’histoire, Genève, 1981,Partie Meryon p.120;気谷、前掲『風景画の病跡学』、p.87;Piranèse et les français , Académie de France à Rome,1978, pp.493-498;Der Traum vom Raum, Nürnberg, Kunsthalle und Norishalle, 1986,pp.319,329;クレイ、前掲書、p.62など。また、両替橋のアーチの下からの眺めを描いたニコルの水彩は(Charles Meryon, Musée de la Marine, op. cit., cat.no.674)、メリヨンによって1855年に版画化された。 Delteil& Wright, op. cit., cat.no.46; Schneiderman, op. cit., pp.104-105, cat. no.53. 29.気谷、前掲『風景画の病跡学』、p.71. 5-8

左:fig.7 右:fig.8 30.Marcel Proust,‘Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau’, Contre Sainte-Beuve, précédéde ‘Pastiches et mélanges', et suivi de ‘Essais et articles' Paris, 1971, p.669. 31.Delteil&Wright, op.cit., cat.no.41.Schneiderman, op.cit., pp.136-141,cat.no.72. 32.Verdier, op.cit., p.234, note 46.なおこの構図の全体素描には、建物だけが描かれている(fig.8)。 33.Meryon, Mes observations, id., p.226. 34.実際は同じ医学校通り18番地。Philippe Junod,‘Meryon en I care ? Hipothèses pour une lecture de la Tourelle, rue de l'Ecole-de-Médicine, Charles Meryon / David Young Cameron, op.cit., Partie Meryon p.83. 35.マラーは「宿命的なヴォールトの要石であって、神聖にして聖なるものを宿すあらゆる者を攻撃しうち砕いた者たちすべてとともに、黙示録的なドラマの内に呑みこまれてしまった-苦しみの叫びに耳を貸さなかったこれ らの者たちは、早すぎる懲罰へと向かって進んでいく……革命的な大いなるドラマのかくも厳格でかくも断固たるこの役者が、他の大勢と同様に、あの恐るべき嵐に呑みこまれ、姿を消すのが見えます。嵐の刻印は、判じがたい文字で人々の歴史の内に、不信心者たちへの永遠にして終わることなき威嚇として刻みつけられているのです」 (1861年7月12日づけのビュルティ宛ての手紙)。Verdier,op.cit.,p.234,note46.cf.ジューヴ、前景論文、pp.179-181.Junod,op.cit. また気谷、前掲『風景画の病跡学』、pp.179-180. 36.Meryon,Mes ovservations, Verdier,op.cit., p.226.これらの寓意が暗示するのは「きわめて重要な事実であって、人の心を強く打つことができるものです」。「なぜ〈正義〉はそのアトリビュートを落とし、秤と剣を拾いあげるのか?この唯一の〈人間の権利〉、時代の希望の遺産、あるいはこの〈聖なる信仰〉、その存在は今日、奇跡のような慈悲によっておのれを顕わし、時としてもっとも力あるものをも説きふせようとするのです」(1861年7月12日づけのビュルティ宛ての手紙)。id., p.234, note 46 37.Schneiderman, op.cit., p.137より引用。 38.「少しばかり偶然に助けられて、小塔の壁の一つに書いてあるのが見える ‘Cabat’ ということばをそのままにしておいた理由を、少し説明しておこう。本来は ‘TABAC’ という単語が読めるはずで、通りの商店がかけた看板だった。この店は版画でも、見てそれとわかる形で描かれている。この単語の文字は、彫版師の誤りで逆転してしまい、それで ‘Cabat’ となったのだ。ところで、私はこのことば遊びを利用することにした。まずは、この植物に対する愛好を表わすことができるという点だ。こうした愛好は、何をおいても役立つ多くの物(第一にパン)に私が抱いている感情なのだが、疑いもなく私たちの文明化された都会では誤用されてしまっている。つまりかの植物は、浄血剤としてしか用いられるべくもないはずなのに、その効果といえば逆に、私たちがなす度を超えた使用によって、かなりの数の人々のもとにおいては、蓄えを喰いつぶすというはめになっている。第二に、別の意味で ‘Cabat’ ということばの内に、現実の介入というものがここでその役割をはたしているさまを見ることができる。それを私は良い形で、できるかぎり思いおこしておく。 この単語が私たちの時代の著名な画家の名前であることを、つまるところ私は知っている。私のまちがいでなければ、彼は風景画家だ;しかし、直観的に予測するに、個人的にはこの作家のことはまったく知らないけれど、私の作品が擁護する見解に彼もくみしており、こうした偶然の戯れを彼が気にかけるとはまったく思えないし、私がそれをそのままにしておいたことに気を悪くするとも思わない。 しかしながら私はこの点に関し、私が採用する法則にしたがって、この原版は現在、廃棄されるべきであるといっておこう」 文中の著名な画家とは、ニコラ=ルイ・カパ(Cabat,1812-93)。ただしメリヨンは、共産主義的ユートピア主義の著述家エティエンヌ・カベ(Cabet,1788-1856)と混同しているのだという。id., p.234,notes 49-50.他方ジュノーは、この〈まちがい〉云々を鵜呑みにするべきではないと考える。Junod,op.cit., p. 93. 39.Charles Meryon / David Young Cameron, op.cit., Partie Meryon p.56,cat.no, 30 によれば「レストラン」、MANSON’、「デュピエイトラン通り」。 40.ジューヴ、前景論文、p.181. |