鉈彫像と円空

毛利 伊知郎

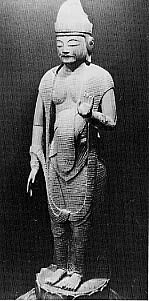

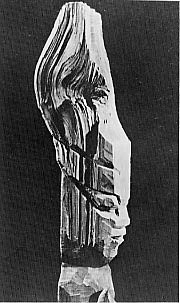

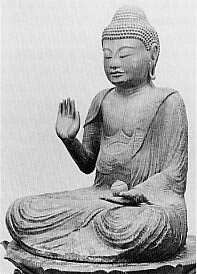

| 本展は,そのタイトルからも知られるように,第2部・第3部として,平安時代の鉈彫仏像4件,江戸時代前期の円空仏29件を展示し,これによって,「鉈彫」という言葉で呼称される木造彫刻につき,その特質を多少なりとも解明することを一つの課題としている。 そこで,本稿では,出品作品を検討しながら,鑿痕をそのまま残して彩色や漆箔などの仕上げを施さない,所謂「鉈彫像」につき,筆者なりの問題点を提起し,円空仏と平安・鎌倉期の鉈彫像との関連についても若干考察を試みることとしたい(註1)。 先ず平安期の鉈彫像につき,現在知られる事柄を確認しておこう。周知のように,我国の彫刻史上,鑿の痕をそのまま残した作品が現われるのは,現存作品に徴する限り平安時代も後期のことである(註2)。宝城坊薬師三尊像や弘明寺十一面観音立像などに代表される,これら平安時代の鉈彫像については,昭和初期から今日に至るまで,多くの先学によって研究が進められ,これらが完成像か否かという問題を中心に,多くの議論が交されてきたが,現在では鉈彫完成説が有力である。 また,平安以後の鉈彫像については,数は少ないながらも,木更津市東光院の薬師如来立像や富津岩坂部落の虚空蔵菩薩坐像などのように鎌倉期以降に下る作例も報告されており,鉈彫像は,平安時代のみならず,鎌倉時代に入っても造立され続けたことが知られるようになった。 次に,これら鉈彫像の分布範囲の問題について記すと,いわゆる純粋の鉈彫像が,関東地方を中心として,愛知県を西限とする東日本に数多く分布していることから,鉈彫像造立の背景には,風土的要因が強く関与しているという説が,久野健氏らにより唱えられてきた。 他方,像の表面に鑿痕の認められる仏像は,滋賀県,和歌山県,兵庫県など近畿地方でも確認されている。これら近畿地方に残る作例の位置づけは,研究者によって異説の多い所である。鉈彫像の彫刻史的地位から今なお不明瞭な影が消えないのは,こうした近畿地方の遺作も含めて,各作品の造立年代や作風把握が,研究者によって大きく異なることに起因していると思われる。 今日における,鉈彫像に対する主要な理解の一つは,愛知県以東の東日本に伝来した鉈彫像を全て完成作と見做す説である。ところが,東日本の鉈彫像の中にも,未完成と見做した方が妥当な作品が見出されてきている。 今回出品されている千葉県妙楽寺の毘沙門天立像がそれで,既に指摘されているように(註3),妙楽寺に遺る他の木彫像の存在を考慮すると,本像は未完成像である可能性の方が大きいと筆者も考えたい。 妙楽寺は,嘉祥年中,慈覚大師の創建と伝えられ、中世には日吉神社も当地に勧請されて,上総地方で大きな勢力を張った寺院である(註4)。 現在同寺は,平安時代後期の作とされる丈六の大日如来坐像(カヤ材)を本尊とし,この本尊の脇仏として,等身大の不動明王立像(カヤ材・素地仕上げ)と,もう一体の昆沙門天立像(カヤ材,彩色仕上げ)を安置している。鉈彫像とされる,問題の昆沙門天立像は,本堂脇の間に客仏として安置されてきたが,作風・構造等は前記の不動明王立像と近く,元来一具であった可能性が強い。 一方,彩色仕上げが施された毘沙門天立像は,不動明王立像及び鉈彫とされる毘沙門天とは,明らかに作風を異にし,造立時期もやゝ遅れるようである。 ところで,問題の毘沙門天立像と不動明王立像とを比較検討すると,材質・構造・作風は両者相近いが,毘沙門天の表面に見られる鑿痕が不動像には全く無いこと,不動像胎内に記された不動使者明慈救呪・火界呪に相当する・謔、な墨書が毘沙門天胎内には記されていないという二つの相違点を見出すことができる。 また,両像は,現状素地をあらわしているが,部分的に白色顔料(白土)が残っており,もとは彩色が施されていた可能性もある。 以上のことから想定されることは,妙楽寺本尊造立に当っては,最初,不動明王・毘沙門天を脇仏とする計画が立てられて,造仏が開始されたが,何らかの事情によって毘沙門天の製作が遅れて未完のまま放置され,少し時代が下ってから,新たに別の昆沙門天立像が造立されて,大日如来の脇仏とされ,当初の毘沙門像は,客仏として伝えられてきたということである。 同種の材を用い,作風・構造も近似する不動明王・毘沙門天2像のうち,毘沙門天にのみ鑿痕が残され,しかもその鑿痕が不整形を呈していて,殆んど意匠性が認められないという事実は,本像が未完成作であることの大きな根拠となりうるであろう。 このように見てくると,断定は出来ないまでも,妙楽寺毘沙門天立像は,製作途中で造立が打切られた可能性が極めて強いと思われるのである。 この妙楽寺毘沙門天立像は,あるいは例外的存在であって,大勢に影響は殆んど無いかも知れない。しかし,今後,従来鉈彫像とされてきた作品を再検討して行くと,当初は未完成であった可能性のある像も見出されるのではないかと思われる。 現在,鉈彫像の名で総称されている東日本の諸像は,造立年代の違い,あるいは製作された地域の違いによるためか,その作風も一様ではなく,各作例の相互関係や作風展開については難しい問題も含まれているようである。今後,各像の精査が必要であると思われる所以である。 ところで,近畿地方で発見されている,鑿痕をのこした作例については,どのような問題点があるだろうか。ここでは,今回出品される滋賀県長福寺の阿弥陀如来坐像について検討してみよう。 本像は,カヤの一木造で,後補部の両手先と頭部を除いて,ほぼ全面に丸鑿の痕が残されている。この鑿痕は,腹部では,やゝ大ぶりになって,歪な形状を呈するが,面部や胸部,両腕・脚部では,鑿幅や方向も一定に近く,意匠性も感じられる。 この長福寺像については,確実な根拠がないこともあって,これを鉈彫の完成作と見る研究者がある一方,未完成作と見做す説もあり(註5),現在のところ,完成作か否か断定は出来ないが,その鑿痕の状態を見ていると,完成作である可能性も大きいと思われる。 更に,近畿地方に見られる特異な作例として,秦荘町金剛輪寺の聖観音立像について触れておきたい。 本像はヒノキの一木造で,左手は屈臂してあげ,右手は体側を垂下させて,直立している。この像の場合,首から下の体部は,大ぶりで歪な鑿痕で覆われていて,着衣や装身具は全く刻出されていない。一方,顔面には既に眼鼻立ちも表わされているが,この部分の鑿痕は,体部のものとは異なって,彫りも浅くなっている。本像で注目されるのは,この顔面と体部の鑿痕の差違である。 この金剛輪寺像は,背面に朽損した部分があり,全く鑿が入れられていないことから,製作が中断され,未完のまま伝来した像であるとする見方が有力である。 ところで,前述した面部と体部の鑿痕の差違は,単に製作技法上の理由によるものと解してよいのだろうか。ここで思い出されるのは,岩手県天台寺の聖観音菩薩立像や神奈川県宝城坊の薬師三尊像である。一般に鉈彫像の代表的作例といわれるこれら諸像を見ると,体部には鑿痕を残しているのに対し,顔面には殆んど鑿痕が見られず,平滑な仕上げが施されている。 こうした,宝城坊像や天台寺像に見られる体部と面部の鑿痕の差違は,今回出品されている豊橋市東観音寺の二天立像にも認められるところで,鉈彫像とされている作品には,横浜市弘明寺の十一面観音立像のように,頭部から足先に至る全面に鑿痕を残した作品と,天台寺像,宝城坊像のように顔面を平滑に仕上げた作品の,二通りの存在形態があるということができる。 この顔面を平滑に仕上げた鉈彫像の在様は,表面の状態はかなり異っているけれども,上述の金剛輪寺像の顔面と体部の鑿痕の差違と通じる所がある。金剛輪寺像は,未完成作と見た方が妥当と思われるが,両者に共通する特徴は,完成作としての鉈彫像の発生について,ある示唆を与えてくれる。 すなわち,顔面を平滑に仕上げた鉈彫像は,その製作時点で,未完成という状態が意識されていた可能性が強いと思われる。一木造像を仕上げて行く際,仏師は恐らく顔面を含む頭部の仕上げを最初に行なったものと想定されるが,面部を仕上げた鉈彫像の作者が,像全体が仕上げられた状態,つまり完成作の状態を事前に知っていたのは当然のことと思われる。それにもかかわらず,宝城坊像や天台寺像が,全体を仕上げずに,体部に鑿痕を残したまま完成作に仕立て上げられているという事実は,鉈彫像の生成に際して,仏師達,あるいは発願者らに未完成作を完成作に転化するという作為があったことを予想させるのである。 こうした観点からすると,顔面を含む全身に,一律に鑿痕を残した弘明寺十一面観音立像や,日輪寺十一面観音立像,あるいは今回出品される長輿寺観世音菩薩立像などの作例は,前述の面部をほぼ完成した諸像とは,製作に当っての意識が異なっていたか,あるいは系統を異にするのではないかと思われる。 従来,鉈彫像の展開については,主に鑿痕が整っているか否か,あるいは彫りが深いか浅いか,といった観点から考察されてきた。しかし,実際の造像の場を想起すると,上述した,面部を仕上げるか否かということは,仏師達にとっては,かなり重要な事柄であったように思われ,鉈彫像の生成・展開を考察するに当っては,単に鑿痕の形状・性質だけでなく,鑿痕が残された部位の検討や,妙楽寺像のように,もと一具をなしていた可能性のある像が現存する場合は,そうした像との比較検討も必要なことと考えられる。 現在,一般に鉈彫像として紹介されている東日本の作例だけを見ていても,その内容は多様であり,これに近畿地方で発見されている鑿痕を残した諸像を加えてみると,平安時代後期に出現する鉈彫像の背後には,かなり入り組んだ状況があったのではないかという感が強く,鉈彫像の展開についても,単に鑿痕の形状のみによって跡づけることができるほど,単純ではないように思われる。本稿では,上記のような,面部を仕上げた鉈彫像が持つ問題を指摘するに止め,以下では,これら鉈彫像が,当時の他の仏教彫刻と比較して,材質・構造や図像面で如何なる特徴を持っているか検討しておきたい。 現在紹介されている鉈彫像は,岩手県萬蔵寺や富山県射水神社の男神像を除くと,大部分が仏像である。材質の面で共通することは,平安時代以降,木造彫刻の主要材であったヒノキを用いた作品は非常に少なく,カツラ・カヤ・サクラなどを材とする像が多い。特にカツラは,宝城妨薬師三尊や日輪寺十一面観音,観音寺不動明王像,天台寺聖観音像など多くの鉈彫像に使用されていることから,鉈彫像造立に当っては,仏師がカツラを選択したとする説もあるが(註6),確証はない。 一方,鉈彫像を図像的側面から眺めると,どのようなことが言えるだろうか。これについては,鉈彫像といえども,図像的形制の面では,平安時代の仏教図像に従って造像されていたのであり,儀軌に従わない像は殆んどなく,中央作の仏像と比較しても,何ら遜色は無いということができる。 すなわち,鉈彫像を造った仏師達は,仏教図像を十分に知っていた人々であり,その身分が如何なるものであったにせよ,造仏に関してはプロフェッショナルであったと思われる。 この点は,鉈彫像が我国の仏教彫刻史上,如何なる地位にあるかを考える上で重要な事柄ではないかと思われる。 すなわち,鉈彫像の作者については,例えば,京の各仏所に属して活躍した仏師達とは全く異なる,全国を遊行していた聖や行者を想定し,江戸時代前期の円空や,江戸時代後期の木喰が,この行者や聖の系列に属しているとする説がある(註7)。 しかしながら,一般に鉈彫像と呼ばれている作品を見ていると,いかに400年以上の歳月がその間にあるとは言え,鉈彫像と円空仏とが同じ流れに乗っているとは,筆者には到底考えられないのである。 上述したように,鉈彫像は,図像的には,平安後期の中央作と比較しても,何ら遜色なく,仏像としての条件をほぼ完備しているということができる。 また,造形的な面でも,鉈彫像は彫刻として十分なヴォルューム感を持ち,鑿痕がある点を除くと,他の同時代の彫刻と比べても,彫技が劣るということは出来ず,その作者は,中央の造仏界の流れもある程度知っていたと考えられる(註8)。こうした点から見て,鉈彫像の作者を素人的な造仏聖や行者に比定することにはかなり無理があって,鉈彫像の作者としては,むしろ造仏を専門とする職業仏師を想定した方が自然ではないかと考えられる。 今回出品される平安時代の鉈彫像と,円空仏とを見ていて,この間にはやはり大きな断絶があると筆者には思われるのである。そこで,この間題を更に深く考察する手がかりとして,円空仏を仏教彫刻という観点から検討してみることにしよう。 数多い円空の彫刻は,図像的にも,また作風的にも多彩で,一概に論じることは出来ないけれども,全作品に共通する特徴の一つとして量塊性の乏しさを挙げることができる。 円空仏の場合,像の背面を刻出した作品は極めて少なく,殆んどの場合,荒く削っただけの状態で,像の背後から見られることは全く意識されていない。また,像奥は極めて浅く,彫刻としては,むしろ高浮彫に近い作品の方が多いようである。 我国の彫刻史を通覧してみると,例えば飛鳥時代の仏像には,像奥も浅くて,背面の造形が省略され,専ら正面からのみ見られることを意識して造立された作品も少なくない。しかし,この飛鳥仏の偏平性と,円空仏の偏平性とはかなり趣が異なるようである。すなわち,飛鳥仏の偏平性が,礼拝という行為に起因する正面観照性と強く結びついているのに対し,円空仏の場合は,正面観照性が全く無関係ではないにしろ,むしろ用材の制限に依るか,単なる省略表現であると考えられる。 また,これは偏平性とも関係することであるが,円空仏に見られるモデリングの特異性についてここで触れておきたい。円空仏の面部や体躯の肉づけは,あたかも木の塊の不要な部分を切り落したように形成されており,一部の作品を除くと,人体の持つ柔らかく,張りのある質感に乏しいようである。このような写実性を殆んど無視した円空の彫技を賞讃する風潮もあるが,このような彫塑表現は従来の我国の彫刻には殆んど見られない,円空独持のもので,このことは,古代から続く我国の彫刻史の流れとは別の系統に円空が属していることを示していると考えられる。また,円空の作品には,用材の節や朽ちた部分を,そのまま彫刻表現の一部として取り込み,利用している例がしばしば見られる。こうした操作は,我国の伝統的な仏像製作の中からは生まれて来ないものであり,むしろ江戸時代の世俗絵画などにも見られる,作品の享受者を意識した機智的な表現上の工夫・操作と共通するもので,円空の彫刻史上の地位について考察するとき,示唆する所が大きいと思われる。 最後に,江戸時代の他の仏教彫刻と円空との関係について,注意されることを述べておこう。江戸時代の仏教彫刻については,近年,これを専門仏師による作品と,円空・木喰のような造仏聖による作品とに二分して整理する研究が進められている(註9)。 当然のことながら,専門仏師の作品は,殆んど全てが儀軌に従って造像され,作風的にも鎌倉時代に流行した慶派風の表現や宋元彫刻に倣っているものが多いようである。また,技術面でも古代以来の伝統的な造像法が継承され,東大寺大仏殿復興像のような大作を造立する技術や,小品に精巧な仕上げを施す職人芸的な技術も蓄積されていた。 一方,専門仏師の対極に位置する円空の作品を見ていると,専門仏師の作品との大きすぎる落差に驚かずにはいられない。その形態にあらわれた彫刻としての面白さを別としても,円空仏はいかにも素人的な彫刻という感が強く,とりわけ平安・鎌倉彫刻が達成した,豊かで力強い量塊表現と空間構成が円空仏に殆んど欠落している点は,物足りない印象を筆者に与えるのである。 既に指摘されているように(註10),円空は造仏に当って,飛鳥仏を研究したらしく,特に体側に見られる魚鰭状の衣文形式は好んで利用しているが,飛鳥仏の持つ厳格な空間構成や,粘りのある力強いモデリングは,殆んど円空の作品には反映されていない。また,図像的な面でも,円空仏は,儀軌にとらわれない自由な形制が多く採用されていることは周知の通りである。 このように,円空の作品を,当時の専門仏師による作例,あるいは円空も参看したであろう日本古代の仏教彫刻,更には平安期の鉈彫像などを念頭に置きつつ検討してみると,円空は我国の彫刻史上,また江戸時代の造仏界にあっても,殆んど切り離された存在であると思われるのである。 円空仏は,その奇抜とも言える表情や,大胆な鑿整使いが現代人の共感を呼び,熱い視線を集めたけれども,今や,江戸時代彫刻の一つとして,冷静な観察と調査の必要とされる時期が来ているのではなかろうか。 ともあれ,上記のように円空の作品を仏教彫刻として検討してくると,その在様はいかにも異端的である。平安時代の鉈彫像も,同時代の作である宇治平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像などの中央作と対比すると,異端的な存在ではある。しかし,平安期の鉈彫像は,図像的・形式的には仏教彫刻としての条件を十分に具備しており,また造形的な面でも同時代の彫刻の作風が意識されて造られているのである。この点は,円空仏と大きく異なる所で,平安の鉈彫像の延長線上に円空を置くことを筆者に躊躇させる理由でもある。 『日本霊異記』などを手掛りにして,専門仏師以外の,行者や聖による造仏が古く奈良時代から行われるようになり,我国彫刻史の一つの流れを形作ったという説が以前から唱えられている(註11)。 こうした行者や聖による造仏が,平安以降も行われて行ったのは間違いなく,円空や木喰もこの延長線上に位置する造仏聖ではあると思われるが,平安時代におけるそれは,本稿で取り上げた本格的な鉈彫像の造像ではなく,もっと小規模で素朴な造像行為ではなかったと考えたいのである。 (もうり いちろう 三重県立美術館学芸員) |

註1.本稿では,像の表面に丸鑿整の痕を残して完成され,漆箔・彩色等の仕上げが施されていない仏像という,一般的な意味で「鉈彫像」という言葉を用いている。また,「鉈彫」とは別に,「荒彫」という概念を立てる説もあるが(佐和隆研『日本密教―その展開と美術』日本放送出版協会,1963年。中野忠明「ナタポリ仏の背景とその展開」『史迹と美術』442-3,1974年。高梨純次「荒彫像雑考」『同志社大学博物館学年報』11,1980年など),現在のところ,その区分に曖昧な点が残るのは避けられないようである。従って,ここでは「荒彫」という用語は用いず,「鉈彫」で統一することとした。 註2.現在報告されている平安・鎌倉初期の完成作としての鉈彫像は,以下の通りである。 ※印は,完成作か否か異説のある像。

弘明寺 十一面観音立像  天台寺 聖観音立像  荒子観音寺 護法神像(部分)  宝城寺 薬師三尊像 中尊  法隆寺 救世観音立像 註3.註1の高梨純次氏論文。 註4.妙楽寺像については,『日本彫刻史基礎資料集成 平安時代造像銘記編 五』中央公論美術出版1970年を参照した。 註5.完成作と見る説には,高梨純次「鉈彫造像考─東日本の彫刻史的世界の中で」『文化史学』35 1979年,及び西川杏太郎『近江の仏像 日本の美術224』 至文堂 1985年があり,一方,久野健氏は未定成作とされる。 註6.久野健『鉈彫』22貢 六興出版 1976年。 註7.久野健「行者系の彫刻」『ミュージアム』130 1962年。 註8.例えば,弘明寺十一面観音立像の膝部に見られるW字形の特徴的な天衣表現は,京都常念寺の菩薩形立像や大阪観心寺の観音菩薩像などにも共通する表現であり,鉈彫像の作者が中央の造仏界と無関係であったとは思われない。 註9.三山進「近世仏師と造仏聖たち」『江戸の宗教美術 日本美術全集23』 学研1979年など。 註10.土屋常義『円空の彫刻』 造形社 1960年。 註11.久野健「大仏以後─平安初期彫刻の一考察」『美術史』26 1957年。 |