|

1. 彫刻の森美術館へゆくには湯本から箱根登山鉄道にのるのがいい。いかにも頑丈なつくりの古い箱型の,二両連結の電車がスゥイッチ・バック式の軌道を,東海道新幹線のはやさに馴れた眼には這うように感じられる速度で,風景をながめながらすすんでゆく。いくつもあるトンネルの湿気のおおい空気に電車のライトが触れると,ついさっきまでの闇のぬくもりが切り裂かれながらそこに漂う。そしてはるか前方に出口の光のしろさがぼくらを招いているかのようだ。何度かのポイント切り替えで,最前部にのったはずのぼくは,こんどは逆に進行して去ってゆく風景を眺めることになった。トンネルにはいり,そこから出て,再びつぎのトンネルにはいる。すると遠近法にしたがってふたつのトンネルが重なり,そのあいだの外光が馬蹄形にくりぬかれて,おもしろいなとみているうちに次第にそれが不思議な実在感をもちはじめる。この世界に存在するという感じはほんらい,物質のかくされた状態である黒い闇のほうにこそあるべきなのに,なにもない,というか空気だけがあったその無の部分に,むしろ触れば手に反応するだろう「もの」の抵抗を眼はそのときうけとっていた。この存在と無の奇妙な転倒のなかで,あの馬蹄形はたしかにオブジェ,それも光のオブジェとなったのだと,あとで確信したのだが,そうこうするうちに電車は彫刻の森駅について,大半の乗客とともにぼくもこの小さな駅におりる。井上武吉へいたる恰好の門をひとつくぐりぬけたことをまだこのときは気づかないで… 2. 彫刻の森美術館の本館ギャラリーは,たとえば堀内正和に,「井上は上へ進む動きに興味をもつがそれと同時に下への動きにも興味をもつらしい」*1といわせるにふさわしく,ガラス張りのロビイがまずいったん階段をおりてそれからあがる凹構造になっている。構造的な必要もないのに。そして展示室につながるのだが,そこと二階の展示室をむすぶ,途中で九十度折れまがる,照明をおさえたせまい階段も秘密の通路めいた雰囲気を匂わせて,井上の階段による上下運動への尋常ではない固執がうかがえて,あとあとまで記憶にのこるものの,この建築物のみどころ,というか井上がほんとうにみてほしかったものは,実は入口ロビイから眺めることができる,左に明神,明星ヶ岳,右に浅間山をかかえこんで遠く相模湾をのぞむという,日本にめずらしい,ふつうなら向うへと放射してゆく意識がつきあたる壁があるはずの場所へきても,まだ手足をひろげる余裕のある,単純な造形力による開放的な空間にあるのじゃないかとおもう。生活するぼくらが無意識裡にしいられている,分子が整然とつまっている固体状態にもひとしい窮屈な空間の尺度,それをここではかんじないですむ。ところでここに展開する風景をしばらくみつめているとき,こういう風に自然の一角をえらび,窓のかたちに切りとってぼくの眼に提供するひとつの意志に気づかざるをえない。すなわちぼくの網膜のうしろからこっそりとかさなってくる井上のそれをかんじないこともまた無理なのだ。彼自身に, しかし,この頃になると現地をとりまく山々の美しさに魅せられた私の(略)借景として周囲の景色を眺める,そのための台座を造りたい*2 といわせたこの風景が,断片というには大きすぎるけれど,しかし無記の自然であるとおなじほど或る嗜好に枠どられ,着色されていることは,それが井上のアトリエ二階におおきくとられた窓からの鎌倉明月谷の風景と,トポロジィからみて「同型」であることからも推測できよう。さらにさかのぼれば,井上の故郷奈良県室生の,谷底から天を見あげるような記憶の光景につながってゆくはずの固有の現像なので,感性の針がはげしくそこで振れているはずの磁場,トポスなのだ。そしてこれは井上武吉の世界の気象のうちでもっとも明るい部分,つまり,「上へ進む動き」の頂点といえよう。ただし彼は青い空と透明な空気が欠けてはいないそこにながく滞在することに耐えられなくて,たちまちはじまる彼の冥界である臓腑の底への下降運動に身をゆだねるのだが。 3. 1969年に完成した彫刻の森美術館の本館は,人の手がつくりだす工作物のもっとも基本的なかたち,三次元空間の座標のみを要素とし,また空間性ということの象徴でもある直方体をとる。*3 つまり〈箱〉であり,柑74年ドイツ文化庁の招聘をうけて西ベルリン(正確には米英仏特別管理地区ベルリンというらしいが)に滞在したときに制作をはじめたBOXシリーズの雛形というか,いちはやい予兆のようでもあるが,井上における箱的なものへのオブセッションはたぶん,さらに溯行した時点からつづいているとかんがえていい。たとえば,六面体であるそれの垂直部分を強調したものとはの〈壁〉 のイメージ。 彫刻家の意識は常にそうした人間性を閉じ込める密室の壁にむけられ,一つの窓を求めて合法的な造形のイメージを組織するのです。(略)密室の壁に抵抗するそのもの自身によって演じている合理と非合理と内部と外部との折衝を,それ自身が統一させることによって具体的な自己主張を壁から送り出すことが出来るのです。*4 密室とは「現代という社会機構」であり,そのもの自身とかそれ自身といわれているのはおそらく彫刻家/芸術家なので,するとここにかたられている壁を,やわらかな生の流れをせきとめる堅固な実体として認識された現実(しかしそれは感じられてもみえはしない)の別名であるといっても,たぶんまちがいないだろう。そしてこの井上の初期作品である昆虫(=壁によって変形され,その関数となっ人)の運動を限定するけれどみえはしないその当の壁が,ベルリンでその比喩のすがをぬぎすて,可視のかたちをしてかれの眼のまえにあらわれる。きわめて暴力的に,そしてイローニッシュに。 かんがえることよりもまず,感じることをその活動の出発とも終点ともみさだめる井上にあって,ベルリン生活の拠点であるベタニアン芸術家会館と宿舎が東西ベルリンをわける鉄条網を指乎の間にのぞんで存在したことの意味はおおきい。はばひろく二重につくられた鉄条網のあいだには川(運河?)ときわめて敏感な地雷原があり,そこにはいりこんだ野兎が血と肉片になる爆破音がときどききこえるのだとかたってくれた西ベルリン。周囲を壁にかこまれることによって,あるいはまた世界政治の函数であることによって,この都市は井上の想像上の箱となる。箱。箱のなかの箱。箱のなかの箱のなかの…しかしかれの感覚はこうして生み出された想像の箱を適用する対象をベルリンのみにとどめなくて,応用しはじめる。 二本のアウトバーンで自由世界とつながれ,あらゆる生活必需品を西ドイツから運びこんで人工的に維持されているこの都市は,石油タンカーを命の綱と頼む日本列島の象徴のようでもあり,多かれ少なかれ世界の各国がこういう状態におかれている…*5 と,ベルリンの特殊状況はうらがえされて,日本への批判をふくみつつ,さらに世界のすべてがおかれている状態をしめす記号として普遍化される。ベルリンだけじゃない,日本も世界も箱なのだ,と。世界へむかうこういう視線は,日本にいたなら,柔軟で強力な思考/想像力がないかぎりけっしてうまれない事象に属する。百聞は一見にしかず。「ヨーロッパ体験,とりわけベルリン時代が井上の方向をさだめ,仕事に新しい次元を拓いたのだ。」*6というベタニアン芸術家会館館長ヘアターはその意味でただしいが,そのうえで,彼の仕事.を端的に「人間の条件のシンボルとしての箱」BOX als Symbol der conditio humana*7と定義しているのも,この間の事情をうらづける。もっとも井上武吉自身,それらについて,1976年ボンでひらかれた11人の作家による〈イメージ・空間・音〉展によせて, 人間の観念のコンテナーから現実のコンテナーに至るさまざまなコンテナーにパッケージされていきている〈さま〉を,出来るだけ有機的に生々しく,しかも抽象性をもって表現してみたい。*8 と書いてはいたのだ。そしておもいきっていうとここには,寝台をおおう白いシーツの下で腐ってゆく林檎のような,かすかな死,或はその予感がある。『精虫――21世紀の人類への贈物』などの社会風刺や,『エロスの飛行』にみられる性的なものの暗示を統括し,それへ指示をあたえるダイナモとしての死。Erosの活動をめざめさせ,いっけんそれと対立するとみせながら,じつは生/性の果実の奥ふかい芯として生と融和してもいる死。しかし急ぎすぎてはいけない。もういちど箱根にもどろう。 4. 彫刻家として出発した井上にとって,建築の煩瑣な文法をしらない弱さは,逆につよさでもあって,未知の言語によって強力な体系をかたらざるをえない思想家のことばも同様な,よけいなものを一掃した単純性と構造のつよさからくる,ふつうの建築物とはちがうなにかを彫刻の森美術館本館はみるものにむかって放射する。谷の側からみあげたときにみえる側面の白い外壁をU字型に奥へくりこんで,天へ垂直にたつ臙脂の棒状形態が,たったそれだけでこの建物をミニマルアートでなくして,無機物の立方体であることをやめさせる肉体感をあたえているのだ。このくりぬきはまた,二階展示室の採光窓という機能もあわせもち,臙脂の壁に反射した外光は窓のガラスにやわらげられつつ室内の壁を赤色にそめる。質量も厚みももたないでこの壁の表層に繋留する赤いかたまりをみているとそれは,さきにのべた階段やくすんだ照明の効果とともにある独特の印象を,空気のようなかたちで提供してくれる。眼にはみえないが,たしかにそこにあるなにか―― この印象は,井上武吉のもうひとつの建築=作品,伊東の池田20世紀美術館をみればいっそうつよまってもよわまることはない。彫刻の森美術館より6年後の1975年開館したこの美術館の外観は,いっそう単純明快に,感情移入をはねかえすはずのサイコロ形となった。それにもかかわらず,この〈箱〉は,即物的に箱であること以上のメッセージを発信する,ちょうど映画『2001年宇宙の旅』のなかで要所になるとあらわれる黒い石坂も同様に,地上に落下してきた正六面体の隕石のようで,諧謔も皮肉もそしてもちろん称讃もふくめてこの建造物を,回教徒の聖地メッカの中心にあるカアバになぞらえて,「二十世紀のカアバ」*9だとかたる掘内正和の批評が,おなじ磁場を感受したひとの,本質をいいあてた表現として格別にこころに刻まれる。 じっさい掘内の文章は,幾何学者のようにはたらく頭と自分の眼を信ずる人の,ある意味で自己とは対称図形をえがく資質のひとの「作品」に対する,正直でかつ発見にみちた,質のいい批評となっている。 とにかくこの建物にはモニュマンとしての高い象徴性がある。外壁がセメントや石でなく,ステンレススティールであることが象徴性を一段と強めている。鏡面仕上げでなく,腐食したスティールの沈んだ光沢が象徴の意味を一層深みのあるものにしている。*10 全面をおおう一辺1014mmの正方形の金属板が,もし鏡であっても,内部はうかがえない秘密はもつけれど,モニュマンにはならない。あらゆるものを表面にうつしながら自身は無であることをねがいつつ,反射という機能によって有の性格をかえってつよめてしまうからだ。自己が自己を撥無するちからがたりない,とでもいうのか。いっぽう,現実にそうである腐蝕面(正式には梨地仕上というそうだ)が感じさせるのは,あらゆる機能の停止であり,すべての有を吸収し分解しつくす無であり,無であるという判断さえ停止する無,思考の光をその思考の主体にかえないことによって,思考するものを内部へひきずりこむ――「エルメティックな神秘」*11をこえてぼくらの視線を迷宮にしてしまう不気味さなのだ。だから,誰にもこういう印象をあたえたとすれば,井上の意図は彼自身がかいたものに徴しても,じゅうぷん成功しているといってよい。たとえば彼は次のようにいっている。 したがってここでは,自然風景の間にあってつねに自然を写し取り,自らの存在を無に還元させてしまうことにあった。目で見ることのできる無,手で触れることのできる無,そのものの存在とでもいうか。時間と空間はつねに「無」をはらんでいるものであってみれば,それは宇宙空間における四次元の穴のように吸引するエネルギーのことであって…*12 井上の文章は,神秘的な体験をかたるそれがもつどうとでもとれる曖昧をまぬがれてはいるが,この引用にしてもけっしてわかりやすくない。だからといって,文の捻れをもとにかえそうとすれば,必ずこちらから恣意的な想像による意味をあたえてしまう,そんな力学がはたらくのだ。たとえばここで,道元の『正法眼蔵』第十九の「古鏡」にある,南嶽懐譲に対するひとりの雲水の問い,「如鏡鋳像,光帰何処」をめぐるエピソードをおもいださないでいられないし,比較検討してみたい誘惑にかられるけれど,任他,それはそれとして井上にもどれば,そこで「自然を写し取り,自らの存在を無に還元させてしまう」とは,その建物が外部を写さない仕掛けである以上,どううけとれば整合性をもつかがもんだいだが,やはりこの腐蝕面は鏡だと井上はかんがえているとしかとれない。外界をそこに写しはする。しかし,表面の凹凸のため乱反射して焦点をむすばないだけだ,と。すると自然(=時空)は断片となりながらもそこにとらえられるのであって,ただ微塵であることは,物質の究極分子とみわけがつかず,したがって同一なのだ。こういう思考の過程をふんで,エネルギーということばがそこにひきだされた。「吸引するエネルギー」というのもエネルギーがなにか吸収するのでなくて,吸引されるエネルギーとかくほうが正確なのだろう。もっとも「穴」がエネルギーでないかぎり(そして穴=エネルギー概念は,井上の作品からみて,ありえない。むしろここでは穴=虚実の反転装置,箱である)。「自らの存在を無に還元させて」というときの「自ら」も自然か,建物か。他の部分の曖昧さも同様。こういうふうに追ってゆくと,たしかに残るのは「目で見ることのできる無,手で触れることのできる無(そのものの存在)」という部分だろう。そしてここには彼の制作に素手でむすびつくたしかなレアリテがかんじられる。井上武吉と真空/空虚のヴィジョン。あらためて井上から引用する。 伊豆半島の澄んだ空とその下に連なる山々の織りなす光景は,眩しいほどに明るい。そこには,乾いて透き通った空気と,まっすぐに注がれた生の光がある。その風景の間に一個の透明な立方体を置いたとき,それはパリパリと音をたてて凝縮し,密閉された真空の容器に変わってしまう。*13 5. もっとも,そのまえに触れておいたほうがよいことがあって,とりあえずそれを表層の思考あるいはtrompe-l'oeil眼だまし,という名で呼んでおくことにする。おなじことを,「井上の彫刻は視覚に仕掛けた罠である。」とレスタニーは表現しているけれど。*14 池田20世紀美術館の入口からもみえる内庭の人工芝のような緑のうえに,井上の作品『Plus and Minus No.53』(1975年)がある。鏡面仕立のこの作品を横からでなくまえからみると,てまえの山がつぎのに映って,しばらくみているうちにどちらが実体でどちらが像か視線の端がもつれてくるのである。また,ひとつの山の中央に谷のようにくびれているが,これも一見左右対称性をたもっているようにみえるのに,すこしづつズレをみせて,視線の混乱を助長させ・驕B あるいは靖国神社境内にたつ『慰霊の泉──無名戦士のための記念碑』(1967年)でもいい。白セメントの塊七箇を鉄骨2本が貫くこの作品の主要部分は,正面からみると,あたかも一枚の逆ビラミッド型三角形が大地につきささっているようだし,奥からてまえにくるほど塊がちいさく軽くなっているにもかかわらず,眼はその逆に(写真での場合とくにそう,)みてしまう。この錯覚は側面へまわればきえるものの,奇異のおもいを禁じえない。そして,ときがたてばたつほど,作品をつくる素材の印象はうすれるばかりなのに,一瞬の実と虚の転倒による錯乱とそれからの奇妙なたちなおりの記憶は色観せないのだ。 さらに例として,鎌倉明月谷の井上のアトリエにある,白い石をしいた小体な庭のミニ噴水があげられる。ちょうど水面を鏡として池と対称をなす,野菜ボウルのような,落下する水の透明で半球形の膜がみえてくるのだが,気がつくと,じっさいの噴水は鏡面づくりの半球形の池中央の水口から,ほんのわずかの高さまでしかのぼってはいないのだ。水の幻術。ぼくがさきにtrompe-1’oeilといった所以だ。 いまあげたような作品を意識的につくりだす意志があるとしたら,それはいったいなにかと考えたとき,めざす方向はあきらかなので,それがなんであっても,たとえば, ぼくにとって,映る映像による表面の変化は二義的なもので,それらを包含したうえでの作品のもつ素材感そのもののほうが一義なのだ*15 と語り,

彫刻は,イデーの実在化を果たすものだと思うが,そのためには,彫刻は空間のなかで,実在として一番強い形を要求する。なかでも抵抗の強い形となると,多角形などよりも箱のような単純な形に行きつくのだ。*16 という,井上の同年生れの彫刻家湯原和夫の思考のヴェクトルと対蹠にあることはまちがいない。三重県立美術館の屋外に展示されている両人の作品がはっきりつげているように,ひとたびできあがれば,その制作者の愛と苦労さえもしらぬげに,また人がなげる視線の持続などたかがしれているとみて,それよりも非情な自然に自らを対抗しつつ,むしろそれに化す(彼の作品のおおくは無題である)ことをねがって中国殷時代青銅器のようなおもさでそこにたちつづける湯原の作品とならべれば,井上の作品の特徴は,深さとか実体性こそ虚妄であり,対象が存在するかどうかはより重要なのは,人の眼のもつみる,みえるという機能,作用であって,この作用なしに作品はありえないとして,眼のたわむれの無重力の裂目に世界を感じさせることをもとめるところにあるのだ。素材と表現との乖離,実と虚の交錯,プラスとマイナスとの,凹と凸との反転,反反転などが湊合されて有の無化,無の有化,表面性の仮面劇であるtrompe-l'oeilに奉仕している。内部をもたない輝く表層こそ,存在なのだ。 そう[つまり,すぐれた彫像はどれも共通して卵や壷をおもわせ,しかもそれが一種の表情,何も表現していない表情をもつ,と]いっていい。いやそういわねばならない。というのも,言語で説明できそうな感情を彫刻が表現しているとき,われわれは彫刻外にいるわけだから。(略)。だからわたしとしてはこういいたいと思うのだが,ほんとうの彫刻というものは,ある存在の形体以外のいかなるものも絶対に表現していない。存在の形体,つまり存在のもっとも深い内部という意味だよ。そういう深みから,存在の形はうみ出されてくるし,また奇形の形成を拒否しつつこの世に押し出されもしたのだから。*17 芸術の古代主義者をこえた古代人そのものであった人アランの彫刻観を圧縮したこういう文章は,別の手段でする建築である湯原の作品に光をあてても,井上のそれをかすめることはない。あらゆる枠から自由であろうとして,彼は逃走する。ようするに,アランは井上の神ではないのだ。彼の神,彼の守護神はたとえばマルセル・デュシャンであり,マン・レイであった。 ところでマン・レイといえば,ぼくが語ろうとしてきた井上の姿勢の背景には,ふだんは隠れた,みることへの執着,欲望があるのだけれど,それを確かめるには,『見つめられた時間の表面――マン・レイ回想記』をよめば十分ではないだろうか。そのなかで井上は, 概念がイデアのなかで生まれた美意識にとって代わって,対象を肉眼をもって見つめ,見抜きとることで新しい形が発見された。作家が肉眼という器官めメカニズムを確認し,その能力を信じるところから現代芸術が出発した。*18 ことを,そしてその予言者マン・レイが「常に見る欲望のなかに」あったことに触れているが,それはそのまま井上の創作(家)宣言とうけとってかまわないだろう。眼こそ芸術の共和国の崩壊したあとの荒野における,あらゆる価値の尺度の原器,すなわち「眼は測定するもの」*19となるしかないではないか。もちろんこの眼は,物質としてのそれというより,そのはたらき,視覚の現象に重心をおいたものだ。視覚の作用がやんだとき,存在もまた存在することを隠す。存在のエクリプス。実在についてはしばらく判断を停止して…これはある意味で,芸術における不確定性の理論である。その結果,あるいはその原因として,もしかしたら井上には,ものをみてもみてもみれないという不安があるのかもしれない。皮肉にも彼をこの表面性の劇へ,いっそうはげしくみたいという欲望におしやる不安。 6. みる/みられるの相関は,精神的にはひとつの往復運動である.ところで井上武吉にとって,みることの欲望に対応するのがたぶんみられることの快楽でなくて,かえって,みられることの苦痛と嫌悪であるらしいことは注目するにたる。あくまでも推測だけれど,たとえば「たえず人目にさらされ,剥き出しの正確をしいられている」都市の浮浪者をみてそれに同化したごとく「みじめな気持に」なったり,「人のたくさんいる広大な階段の途中にポツンと牢屋があって,罪人が誰にでも見られる場所にいる」ローマ時代の絵から「こんなところで拷問されたら苦しみが倍加するだろう」と飛躍する想像力の質をしめす井上自身の感想をまくらにおいた一文などは,その間接的な傍証となるはずだし,*20しかもそれにつづいて,この文意が彼の胎内回帰願望のきわめて現代的な象徴である自動車内でのきもちのくつろぎにふれて,「外から見られているはずの車の中で不思議とこの荒れた大都市からの解放感を味わえる」と語る,その口吻から,ぼくはどうしても,「外からみられず,内からはすべてがみえる車があったら,その解放感は完璧になる」といいたげなもうひとつの声をきいてしまうのだ。 そしてそういう願望をじっさい彼は作品にしてしまった。1979年に彫刻の森美術館に設置された『my sky hole 79 天をのぞく穴』がそれである。1979年といえば74年以降のベルリン生活からパリへ移る時期だが,この前後にはじまったばかりのmy sky hole連作への没頭を知るための捷径は,1981年アーヘンのノイェ・ギャラリー=ルートヴィッヒ・コレクションでひらかれた〈my sky hole〉展のカタログをみることだ。そこに‘PROJEKTE 1978-1980’として,約20点の,地上のふたつの立方体を地下の隊道でむすび,その中間に外界からの光がさしこむ場所と,その光を逆にたどって空にいたるしかけをもつ「天をのぞく穴」構想の,さまざまなヴァリアントがかきとめられ,そのうちのひとつが箱根に出現するにいたった経緯が,視覚化されている。 さきにベルリンの壁体験の芸術的変換とみた〈箱〉と,その「壁を克服する可能な」形式である〈トンネル〉*21の結合から具体的に発想されたのが事実だとしても,それは触媒であって,この作品のちいさなしかし不可欠の核は,みられることの苦痛をまぬがれ,世界の全体的な関連を身体をあげて感じようとする積年の夢なのだ。 当時は[ベルリン時代は,:註],地下にもぐったほうが,周りから眺められないほうが,自分が消えたほうが,天がよく見え,生と死についての考えに集中できると思っていた。*22 自分をけすこと。他者の視線が切りさけないネットワークをつくる地上からのがれた地下の箱にとじこもり,さらに,自分が自分をみつめる思考の反射鏡を凹形にたわめれば,自己は対自的即自的に二重に消滅する。 内部は凹面の鏡で,そのなかにはいるとぼくの姿は溶け,天井からおちる光が(からっぽである)ぼくに満ちてくる。こここそ,やすらかに,天と語りあうことができる場所。*23 もっともぼくには,箱根に実在する,ふたりの箱にはりつけたおおきい入口と出口の表示が興を殺ぐし,ものがものでありすぎて夢を裏切っている底の「天をのぞく穴」よりも,現実には無の,紙上にしか存在しない‘PROJEKTE 1978・|1980’のほうに,井上の赤裸のこころがみえ,感じられてしまうので,いま引用したことばにより近い感情を喚起させてくれたのは,むしろ池田20世紀美術館だったことをいまおもいだす。会場をあるく人の導線のすぐかたわらにあるのに,たぶん気づかずに通過するだろう,うすい空色の壁をもった螺旋階段の円筒。上をみあげると sky holeがあることがわかる,「エルメティックな神秘をひめた箱」のなかのもうひとつの箱ともいえるこの空間は,事物を分別する理性を麻痺させ,無にとりかこまれた物質であるとする自己の身体感覚を,一時的にであれおびやかす一方,奇妙に無限定な受容のちからでぼくらをだきとる気配をしめして,「天をのぞく穴」の時空の性質をそのかすかな身ぶりのうちに暗示している。 そこをみたし,そこに機能するすべてに刻印をおすもの,ようするにその世界の本当の主宰者は死なので,それゆえ次のような,きわめて特異な比喩も生きるのだ。 千年また千年をへて,ミイラとそれをくるんでいた布とのあいだにほんの僅かのすきまが生じ,感じるか感じないほど宙にうく。そしてぼくは想象する──この布の容器のなかで,空気より重い気体につつまれて不感無覚のミイラも同様のぼく,また,もっと気持がよくて,それにあたたかく安全な母の胎内で安逸をむさぼるぼく,を。ぼくの精神がおちつき,開放されるそこで,この世界をあたらしい眼差でみつめることができるだろう。*24

この視覚もまた死者のそれに似る。そうでなければ,あらゆるものがあらゆるものに連繋し,生と死のあいだにさえ縫目がない,世界の内的な連関に気づくことはないだろうから,と当時の井上は考えていったようにおもう。とはいえ,このようにして獲得された世界の危険に気づいたのだろうか,彼はこの存在の鞍部とでもいいたい場所への下降運動である思考から,ふたたび方向を転換したようだ。井上の以下のことばにそれが象徴されている。 しかしもっと自由に穴が掘れるようになったのは,ベルリンの壁から出て,パリに住むようになってからである。地上にでも,空中にでも,ぼくの穴が掘れるようになった。*25 7. これまで触れなかったけれど,井上作品のわすれてならない特徽のひとつに,均斉の感覚あるいはシンメトリー構造がある。『my sky hole 79 天をのぞく穴』にしても,ふたつの箱は同体積で,透明と不透明の対称をなし,また地上の秩序と地下の混沌が大地を境にした対称を,またその平面図形はシンメトリーをつくっている。今回の展示作品でも,『my sky hole 85-9a』が壁をはさんでそうだし,『my sky hole 85-4a』などは,すこしずつおおきくなる同型のかたちの反復が通路をはさんで左右にならび,逆行を形成する,といったふうに枚挙に遑がない。けれど,もっと注意深い観察者がいれば,この均斉がつねにどこかですこしづつ破られていることも,同時にみてとるだろう。 この一種のバランス感覚は,彼の精神にもおよんでいて,どんな下降運動をしていても,いつも上昇への契機をうしなわない。その逆も同様だ。 地下世界(=穴)から死者の眼にうつる宇宙をながめた後,井上の思考はしらじらとあかるい地上にもどった。もちろん,単なる反動でないことは,すでに獲得して「目で見ることのできる無,手で触れることのできる無」という視点をさらに拡張しようとしていることからもわかる。いや,むしろ,この主題をそれまでの限られた,比較的にかんがえやすい領域での適用から,さらに抽象性を必要とし,それゆえ実行に困難な領域で可能な方法へ脱皮させようとしているかのようだ。実在物によってそれが実在するその空間に無を感じさせるのでなく,実在物(の配置)によって,非在の空間に,つまり空間そのものに,有の性質といえばいいすぎかもしれないが,いっそうつよい密度や運動をあたえること。すでにそこにある圧倒的な無の顕現。 井上がいわゆる芸術=彫刻の制作をはなれてすでにひさしい。しかし,『my sky hole 79 天をのぞく穴』までの作品の次元は,ほんとうほ実在と非在がおなじおもさで拮抗していたわけでなくて,非在はそとにあったというより,正確には人の想像力のなかでのみ幻視しえたのだ。精神の限でのみみえたのだ。いうならばそれは非日常性につらぬかれた領界だった。それを,最近の制作では,日常のなかでみせる,というほど成功しているかどうかは断言できないが,すくなくともそう志向してはいる。 すでにそこにある無を感覚させようとするここでは,作品という概念も変えなくてはならない。作品がひとつの空間とであう場所,それこそが作品というなら作品で,さらにのぞまれるのは,そこに,作品と空間のであいにであう箇々の人間,「いま/ここ」の感覚にみたされた人間がいることだ。 美術館のなかに作品がなくても空間として面白いという場合もあるけれど,そこへ別の作品を加えることで,空間の密度が濃くなると同時に,そこに置かれた作品は,己の存在の根源が問い直されるような,またその空間にとびこんだ人間も本質を剥き出しにされてしまうような空間をつくりたいんです。*26 と語ったとき,すでに現在は予告されていたとみえるが,なおそこにあった性急なおしつけがましさは,最近になると, 生と死について考えるというのが大げさなら,しばらく何にも考えないでいられる空間であるだけでもいい。*27 という,より柔軟な態度にとってかわられたが,井上の基本的なかんがえに,ここ十年ばかりかわりはない。もっとも,この「何も考えないでいられる空間」ということ,それは空を,生者必滅の方向からだけ抱きとる,きわめて常識的な般若心経的な空無を呈示するのか,ということはある。空虚のヴィジョン――そのとき,人もまたすでにそこにある無であるような。そうではなくて,何も考えない状態が,記憶から記憶へ,思考から思考へと波及して,すべてを考えつくす充満が分割できない融合のなかで白金の光をおびた輝く無になるとしたら,その空間もその人もすでにそこにある無でありつつ,その無の実行者として,無を撥無する無として現成する。箱根へゆく途中の隧道でみた光のオブジェのように。あのときは,井上にいたる前門であったこの光を,いまぼくは彼の最新作をこえたむこうに思いえがいてみようとする。 (三重県立美術館学芸員) |

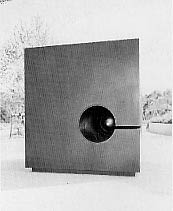

註 *1 堀内正和「上昇する空間」,美術手帖,1974年12月号,P.74

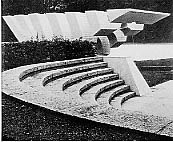

*2 井上武吉「私と彫刻の森美術館」,日本美術,1979年7月号,P.98

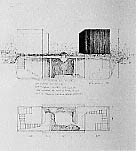

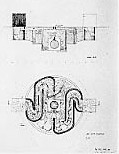

*3 この建物を一種のミニマルアートとかんがえるのは,→Michael Haerdter,‘Box oder die Welt der Schachtel’,Katalog:Box Bukiti Inoue,Akademie der Künste,Berlin,1977

*4 井上武吉「個展によせて」,アトリエ1958年8月号,P.98

*5 井上武吉「パッケージされた展覧会」,朝日新開,1976年12月6日

*6 ミヒャエル・ヘアター「ベルリンの井上武吉,井上武吉新作展(東京都美術館,1975年)カタログ,P.12

*7 Michael Haerdter,‘Box oder die Weltder Schachtel’,Katalog:BOX Bukiti Inoue,Akademie der Kunste,Berlin,1977

*8 井上武吉「パッケージされた展覧会」,朝日新聞,1976年12月6日

*9 掘内正和「二十世紀のカアバ」,S-a(建築とステンレス),1975年7月号,P.42

*10 掘内正和「二十世紀のカアバ」,S-a(建築とステンレス),1975年7月号,P.42

*11 掘内正和「二十世紀のカアバ」,S-a(建築とステンレス),1975年7月号,P.42

*12 井上武吉「池田20世紀美術館」,インテリア,1975年7月号,P.90。なお,同主旨の文がある。「池田20世紀美術館」,近代建築,1975年6月号,P.26

*13 井上武吉「池田20世紀美術館」,新建築,1975年7月号,P.202

*14 ピエール・レスタニー「井上武吉──天をのぞく穴」,井上武吉新作展(東京都美術館,1975年)カタログ,P.16

*15 湯原和夫「作家との対談から」,湯原和夫展(神奈川県立近代美術館,1982年)カタログ

*16 湯原和夫「作家との対談から」,湯原和夫展(神奈川県立近代美術館,1982年)カタログ

*17 アラン「彫刻家との対話」,杉本秀太郎訳,彌生書房,1976年,P.38

*18 井上武吉「見つめられた時間の表面――マン・レイ回想記」,美術手帖,1973年10月号,P.120

*19 井上武吉「見つめられた時間の表面――マン・レイ回想記」,美術手帖,1973年10月号,P.120

*20 井上武吉「天をのぞく穴-MY SKYHOLE-」,新建築,1979年11月号,P.244

*21 Wolfgang Becker,‘Das Niemand-slandder Innenwelt’Katalog:Bukiti Inoue My Sky Hole,Neue Galerie-Sammlung Ludwig,Aachen,1981

*22 井上武吉「井上武吉――心の迷路」,美術手帖,1985年7月号,PP.242-243

*23 Bukiti Inoue‘PROJEKTE1978-1980’Katalog:Bukiti Inoue My Sky Hole,Neue Galerie-Sammlung Ludwig,Aachen,1981

*24 Bukiti Inoue‘PROJEKTE1978-1980’,Katalog:Bukiti Inoue My Sky Hole,Neue Galerie-Sammlung Ludwig,Aachen,1981 またこれとほとんど同一の文がある。井上武吉「個のための空間」,美術手帖,1978年9月号,P.11

*25 井上武吉「井上武吉――心の迷路」,美術手帖,1985年7月号,P.243

*26 座談会「アンチ・ミュージアムに向けて」,美術手帖(年鑑)1976年 P.18

*27 井上武吉「井上武吉――心の迷路」,美術手帖,1985年7月号,P.243 |

彫刻の森美術館本館

彫刻の森美術館本館 外観

井上武吉 『精虫-21世紀の人類への贈り物』 1977年

井上武吉 『エロスの飛行』 1977年

池田20世紀美術館本館(側面から)

井上武吉 『Plus and Minus No,53』 1975年

井上武吉 『慰霊の泉』 1967年

井上武吉 『慰霊の泉』 1967年

湯原和夫 『無題』 1982年

井上武吉 『my sky hole 82』 1982年

井上武吉 『my sky hole』

井上武吉 『my sky hole』 |

美術館 > 刊行物 > 展覧会図録 > 1987 > すでにそこにある無 東俊郎 井上武吉展図録

ページID:000056394