|

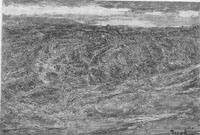

三重県立美術館で鳥海青児展がはじまって何日かたった或る日にひとりのコレクターから電話があって、鳥海さんの絵を一点もっているのだけれどみてほしいという。そういう仕事にはほんとうは自信がもてないんですが、それでもいいんですかと念を押したうえで、日をあらためて美術館にもってきてもらうという話になった。そしてその当日になり、じっさいみてみると、これは鳥海にまちがいないと直感した、それと同時に、鳥肌がたつような感じもあったので、「こんな風な絵がまだあったんだ」と思わずつぶやいたのは、すこしまえによく似た経験がすでにあったからである。 それはまたあとのことにして、ところでその作品であるが(fig.1)、縦22.8センチ横15.7センチ。板絵である。ひっくりかえすと裏にはたてがきで二行に「ノートル・ダム・ド・パリ/鳥海青児」と記されている。いったい鳥海青児のノートル・ダムといえば、なんといっても『夜のノートル・ダム』(fig.2)と名づけられた作品がいちばん知られている。即物的でぶっきらぼうを旨とする鳥海にしては、ちょっと情に棹さした点で異質な題のつけかたかなと思う作品なのだけれど、それと、はじめてみるこの小品の構図をくらべると、大地のうえにのったそのファサードを平面的に(しかし奥行きと重さを失わずに、)えがくことにせよ、そして太陽からふりそそぐ物質としての光の印象派的な処理についてのまったくの無関心な態度にせよ、その『夜のノートル・ダム』と骨格はまったくうり二つといっていい。 もちろん相違はある。とりわけ色彩について。そしていま大事なのはむしろこっちのほうなのである。『夜のノートル・ダム』はくらいが黒くない。そのくらさはすべての色を呑みこんだ結果なので、そのうちに眼が慣れてくれば一つ一つを捜しあてることもできそうな、いわば日本の風土に散華している色のゆたかさと響きあう色なき色がそこにあるのだ。つまり色を色とみわけるまでは色彩感をおしつけてこないだけの。いっぽう、新たに発見されたほうのモノクロームの表情は、くらくて黒い。その黒さは一人のえかきをとりまく自然からでてくるのではなく、むしろ生理に逆らい、それを超えようとする精神のほうからやってくる。だから、すみからすみまで、自然と精神とがぶつかりあわないところはなく、またそのぜんたいを統御する意志のちからのようなものを感じないでいられない。どうしても色が色になろうとするその背後にいる画家のほうが作品よりも気になってしまうのである。 あいにくそこに年紀はなかったが、小さな板絵であることからも、これは鳥海がパリで描いたことはほぼたしかだろう。そして鳥海がヨーロッパに滞在したのは1930年から32年のあいだである。おもしろいことに『夜のノートル・ダム』も、ふつうでは1932年の制作となっているから、うっかりした人ならこのふたつのノートル・ダムはほとんど同時期に描かれたとうけとるだろうし、それはそれで当然ということになるのが道理だ。たとえば、それにしても色の感覚がすこしちがうなあと、どこかから疑問の虫の声がささやきかけてきても、あわてて打ち消してそのまま通りすぎるのがまず普通だろう。 すこし事情を知っていたほうがいいというのは、こういうときである。つまり『夜のノートル・ダム』が1932年作というのは、なんだかとても誤解されやすい、というのか、もっというと誤解してくれといわんばかりなのだからである。鳥海がこの絵を1932年に描きはじめたというのはたぶん正しい(ぼくはこれにも若干疑問をもつが。それはそれ)として、その年のうちに現在みる姿に完成したのでは絶対にない。そもそも鳥海青児というひとは、一枚の絵とながく格闘/対話するタイプの画家である。かんたんに作品ができあがらない。この『夜のノートル・ダム』がそうだったので、夜の空が真夜中をとおりこして夜明けをむかえるくらいに、なんどもなんども手をいれたために、じっさいに鳥海が筆をおいた、というかそれ以上つづけることをあきらめたのはおよそ二十年ばかり後のことだったというのは、知る人ぞ知る、軽妙洒脱が身上みたいな鳥海がいったん画業にむかったときのしつこさ粘つこさをかたるに恰好のエピソードでもあった。そんなわけで『夜のノートル・ダム』は滞欧期の鳥海育児の作品、とりわけ色彩にかんしてはその指標にならない、又してはいけないということになる。 だとすれば、ヨーロッパ行前後の鳥海青児の絵ごころを想像するためには、『夜のノートル・ダム』でなくて、板絵のほうをじっくりみたほうがいい。そうすれば、プッサンあたりからフランス絵画のおさらいをするつもりだったのがかえってゴヤとレンブラントに私淑することになった、その歴史的現在がみえてくるし、これを基準にしてその時代の鳥海の画風もはっきりしてくる。これは大事なことで、いわばmissing linkにあたる幻の作品として待望久しいものがあったのだから、その出現の意義はとてもおおきい。どこか岸田劉生や萬鐵五郎の影をひきずってきた初期をすぎて、鳥海が鳥海になったのが1928年頃の『裸婦』あたりからだとして、いったん動きはじめたその流れが1936年の『水田』(fig.3)や『信州の畠』(fig.4)までとぎれずつづくというためには、そのあいだをつなぐべき作品がなくてはいけない。それが図らずも「ノートル・ダム」のかたちをとって、ぼくらの眼前にふたたびあらわれたのだ。ようするに、 又鳥海青児氏の黒い繪が澤山あったがベニスのスケッチを見て、明るい景色でも皆一様に暗く描く人と思った (*1) とかいた木下義謙のいうところの「黒い繪」が、いったいどれなのか、それとももう 残っていないのかと、じれったい思いに焦がれていたその渇をいやすまたとない贈物がこのノートル・ダムだったというこころである。さきに「こういう絵」といったのは、他でもないこの黒い絵のことであって、そし「ふたたび」というのはすでに先例があったからである。まさに木下義謙のことばどおり、黒くふとい表現的な筆触でゴンドラを運河にうかべてその遠景に建物を配した、その名も『ヴェニス』(fig.5)という作品があったのである。まだ展覧会のための作品を調査していたその冬の日、福井県は三国の旧家Mさんのいかにも旧家らしいつくりの家でこういうのもありますと、さりげなくそれをみせられておもわず溜息がでたのは、他でもない、その暗い室内で明暗も筆づかいもいっそう激しくみえたそれが、これまでの鳥海関係のどんな画集にものっていなくて、まさしく、ぜったいそういう絵があるはずだと折りにふれて夢想していたその当の「黒い繪」が、いまここにあって、はじめてそれをみているんだという感動のせいでなくて、なんだったのだろうか。そしてこのときの興奮は、例の板絵をまえにして「こういう絵がまだあったのだ」というとき、もういちど蘇ってきたのである。 このようにして「黒い繪」の流れがうまく前後につながると、こんどは別のことが気になってくる。たとえば黄色のつかいかたとか。いったい鳥海の絵を年を追ってみてゆくと、自覚的な造型のことばとしての「黄色」はある時期以後にしかあらわれてこない。そして「黒い繪」の時代はそれ以前にあたるにもかかわらず、気をつけてみると、積極的にその黄色をいかした例がありそうなのだ。かつて黄色の系譜を想定したぼくとしては、この矛盾をうまく捌きたくなるので、そのとき、古い地層のあいだに古そうにみえて新しい地層がまぎれこんでいるとかんがえるのが、もっともシンプルでわかりやすい。いいかえると、鳥海は版画だったら後刷りにあたる、いわば後書きをしていた、そしてそれが古い時期の作品とみなされてもあまり気にしなかったのだ、と。そこに鳥海青児の不思議に寛容な「作品」のかんがえかたが顔をみせるが、もしそうだとすると、鳥海青児の絵のこれまでの制作年代はあまりあてにならないということになって、俄然はなしがおもしろくなる。 ところで鳥海の寛容といった。野放図ともノンシャランともいえるその姿勢はもっと奥がふかいので、自分がかいたものじゃない作品を自分のものとして流通させたことさえあったと聞く。今回展示された絵のなかの某某もじつはそうだという噂も伝わってきて、それがまた妙に納得できるとなると、真贋のもんだいに触れてことは剣呑になりかねないのだが、ぼくにしてみれば、伝法とみえるところに見識あり、不謹慎にもいたずら好きの鳥海さんらしいなと、かえって口元がほころんできたのが正直なところで、はんたいに、鳥海青児の絵をみることがますますおもしろくなった。絵をみるという、その「みる」ことをめぐって、にわかに陰影がふかまるからである。あとがないから急いでいうと、どうやら鳥海の作品観の肝腎なところには、古美術に親しむことで鍛えられた眼がひかっているような気配なのだ。骨董のようにみる。近代はあまりにホンモノかニセモノかと分別しすぎて、すこし窮屈になった。かつて永仁の壺事件というのがあって、その真贋をめぐる大騒ぎのさいちゅうの鳥海の態度には悠々たるものがたしかにあった。 骨董界では、このようなニセモノと本物の問題は、ザラにあるので、一流の骨董店、目利と言われている連中で も、やりそこないは日常茶飯事みたいなもので、別に異とするに足らない。/大体せとものの世界では、贋物を作るとか作らないとかいうことより、いいものを写すということを皆よくやることで、古志野写しとか古瀬戸写しとか、伝統的な技術体得とか、トレーニングでやる場合も出てくる。こんな場合でもニセモノと本物の限界は 非常にむずかしくなってくる。/例えば東洋─支那、日本一の場合、陶器にかぎらず絵でも、写しをよくやる。 こんなところから原本が失われると写しが原本の座にすわるという面白い習慣にもなる。(*2) そんな古美術のせかいの消息が、すぎた過去のことでなく、いまここのこととしてさりげなくかたられた含蓄にとむ懐のふかいことばときこえ、かれの視線が案外遠いところまでとどくような気になってくるのは或いはぼくだけだろうか。 (ひがししゅんろう・学芸員) |

fig.1鳥海青児「ノートルダム・ド・パリ」

fig.2鳥海青児「夜のノートルダム」

fig.3鳥海青児「水田」1936年

fig.4鳥海青児「信州の畠(二)」1936年 *1、木下義謙「春陽会展覧会評」(アトリエ、1933年6月号)

fig.5鳥海青児「ヴェニス」1933年 *2、鳥海青児「作者の異常な演出から─重要文化財ニセモノ事件について」(東京新聞、1960年9月2日夕刊) |

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.41-50) > 鳥海青児の「黒い絵」

ページID:000055632