|

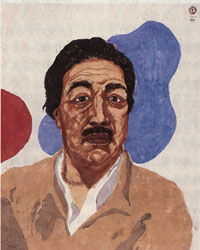

ONCHI Ko(-)shiro(-) Portrait of Kitahara Hakushu(-), Author of "Eyes of Dragonfries"1943 // Woodblock print on paper

恩地孝四郎は1943(昭和18)年に木版画による2点の肖像画を制作し、第18回国画会展に出品した。日本近代を代表する二人の詩人、萩原朔太郎と北原白秋の肖像である。美術と文学という二つの領域において、恩地が田中恭書や藤森静雄らとともに、きわめて密度の濃い精神的環境のなかで近代的自我の形成を行っていたちょうどその頃、大きな影響を受け、やがて知己を得て著書の装帳を手がけ、親交を結んだ二人の詩人である。彼らは奇しくも共に前年に亡くなっていた。その意味で2点の木版画は、いずれも追悼の意を込めた二人へのオマージュであるといっていいだろう。 2点を並べてみたとき、とりわけ興味深いのはそのコントラストである。ほとんどモノクロームに近い色調でまとめられた朔太郎の肖像は、深く刻み込まれた皺と厳しい表情が印象的ないかにも「近代詩人」の肖像であり、恩地の代表作の一つと見なされてきた。恩地自身、朔太郎の死の直後に「顔」というエッセイを書き、その中で「初めてあったときに、何て皺の深い人だろうと思った。きゃしゃなつくりのなかに刻まれたその深い皺と、彼の心の苦悩をよく現わして寂みしい気持をさせられた」と回想している。 この朔太郎が詩集『氷島』の孤独な詩人朔太郎であるのに対し、白秋の方は童謡集『とんぼの眼玉』の「国民詩人」として措かれている。恩地と白秋との出会いは、1911(明治44)年に出版された詩集『思ひ出』であったようで、恩地は後に、この詩集を愛読していたと書いている。しかしこの版画の詩人には、同じく幼年期の世界を扱っていても、『思ひ出』のあの早熟な官能性の詩人の面影はない。生命力と包容力に溢れた一見凡庸にも見える肖像であり、色調も一転して明るい。作品の出来としては平凡で、長らく日本に作品がなかったこともあり、朔太郎の肖像とは対照的に、恩地の作品群の中でも等閑視されてきた。しかし改めて2点を並べ、恩地と二人の詩人との関わりを考えるとき、これらは2点で1組の肖像画であり、恩地が若い頃に出会った二人の詩人の対照的な存在が、あたかも太陽と月のように対をなしつつ、その後も変わらず彼の精神を照らし続けたことに気付かされるのである。 (土田真紀・学芸員) |

恩地孝四郎 「『とんぼの眼玉』の著者 北原白秋像」1943(昭和18)年 木版・紙 56x44cm

|

|

画像をクリックすると拡大画像が表示されます。 By clicking the image, you can browse the enlarged one.

|

|

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.41-50) > 恩地孝四郎「『とんぼの眼玉』」の著者 北原白秋」

館蔵品から

ページID:000055629