|

中谷伸生 ブリューゲルの版画「最後の審判」は、ピーテル・ファン・デル・ヘイデンの彫版で、大出版元ヒエロニムス・コックによって出版された。画面中央下には、1558年の年記が入っている。この版画の下絵素描が、現在ウィーンのアルベルティーナ素描版画館に所蔵されており、その作品には、1558年の年記と署名が記されている。ここに描かれた「最後の審判」の主題は、いうまでもなく、『ヨハネ黙示録』に基づいており、審判者キリストの左右に天国と地獄が表わされるという、中世以来の伝統的なキリスト教的図像を用いたものである。そうした作例は、フランス・ブルゴーニュ地方にあるロマネスク時代のオータンのサン・ラザール大聖堂西正面の浮彫り、あるいはフランス北部にあるゴシック時代のプールジュ大聖堂西正面の浮彫りなど、枚挙にいとまがない。けれども、キリストが球体に足を乗せて虹の上に座るという、ロマネスクの写本挿絵の形態モティーフを想起させる図像構成、加えて、慈悲を象徴する百合の花と、厳格さを象徴するもろ刃の剣は、初期ネーデルラントの画家ボッスらの表現に類似しており、16世紀後半のブリューゲル時代には、めずらしい図像であるといってよいであろう。画面全体から受ける印象は、現代人の眼からすると、いくぶん滑稽な感じもするが、詳細に観察を進めていくと、徐々に薄気味悪い情景に引きずり込まれてしまい、誰しも身震いすることになるはずである。例えば、画面下半部において、黄泉の国から甦ったことを感謝して、頭上で両手を合掌する裸体の人物たちは、硬直した姿となっており、顔の表情なども実に凄惨である。また、中世の図像の習慣に従って、審判者の左側、つまり画面の向かって右側に、大きな口を開ける擬人化された地獄のモティーフが配置されているが、その迫力たるや圧倒的で、ブリューゲルが中世的な魔力の世界をいまだに引きずっていることを教えてくれる。この怪物の顔をした「地獄」は、『ヨブ記』第41章の怪獣レヴィヤタンに由来するといわれるが、これは典型的に中世的な表現であって、たとえば、フランス・ポワトゥ地方にある12世紀のショヴィニーのサン・ピエール教会堂柱頭彫刻「人間を食べる悪魔」や、同じく12世紀に制作されたブロワのヘンリーの詩篇集の細密画「天使によって閉じられる地獄」などと繋がるモティーフといってよいであろう。 さて、こうした『黙示録』に基づく世界終末の幻想の表現は、ヨーロッパの美術史においては、危機の時代に現れる警世の主題であって、ロマネスク時代の末期、あるいは後期ゴシックの不安な時代に数多く登場する。そのために、当然のことながら、それらの表現は、一種異様な気味の悪さと、観者を震撼させる凄まじい迫力とを併せもつ。もっとも、「最後の審判」の主題であるにもかかわらず、カトリック教会が、さまざまな異端と闘いながらも、ある程度の安定を確保した13世紀の盛期ゴシックの時代にあっては、このように観者を脅かす表現は見られず、たとえば、フランス北部にあるシャルトル大聖堂南正面扉口の彫刻「最後の審判」では、審判者キリストは、ビザンティン美術に由来する「代願」の主題として、マリア.とヨハネを伴い、穏やかな慈愛の姿を堂々と現しているのである。 さて、盛期中世の安定が動揺の波に飲み込まれて、混沌とした中世末期を迎えたときに、ボッスが登場した。彼は、想像力の限りを尽くした荒唐無稽な悪魔的世界の表現に情熱を注ぎ込んだが、その影響を受けたブリューゲルの場合には、一方で、ポッス的な魔界に足を突っ込みながらも、他方では、当代の風俗や自然の雄大な景観に興味を抱き、地上世界の現実を辛辣かつリアルに描き出すことにカを入れたのである。けれども、当然のことながら、黙示録的な幻想の世界の表現にあたっては、ボッスに見られる中世といってよい〈悪魔的なもの〉に傾倒した。長年月にわたった中世の軛を振り切って、ある側面においては、近代的な新しい感覚を確立したブリューゲルではあったが、その底流に、絶えず、中世の伝統を延命させ続けていたのである。ブリューゲルは、「最後の審判」を制作するにあたって、1553年頃のローマ滞在中に見たであろう、システィーナ礼拝堂のミケランジェロの壁画「最後の審判」に、少なからず衝撃を受けたかもしれないが、素描の制作にあたっては、やはり、その多くをボッスあるいは同時代のネーデルラント絵画に負うていることはまちがいない。 ところで、ブリューゲルは、この「最後の審判」の、いわば前段を形づくる、さまざまな人間の罪を、カトリック教会の教えに従って、「七つの大罪」として素描で制作した。それらは版画にされ、やはりコックによって、1558年に出版されている。すなわち、「憤怒」、「怠惰」、「傲慢」、「貪欲」、「大食」、「嫉妬」、「淫欲」の7点であり、これらの罪は、すでに中世において、しばしば擬人化され、盛期ゴシックの大聖堂、たとえばランスやアミアンの厖大な彫刻群の中に散りばめられているのである。ブリューゲルの場面では、ボッスのモティーフに似て、同じく、中世的な悪魔主義の場面や、同様に中世で盛んに駆使された象徴が、執拗に展開させられているのを見逃してはならないであろう。ただし、その場合に、ブリューゲルは、中世の類型的で、慣例的な図像の形態モティーフに、ただ追随することなく、一種の近代的かつ個人の主張としての危機意識を画面に含めている。近年亡くなった美術史家ゼードルマイヤが、ブリューゲルのテンペラ画「盲人の転落」について、「不気味なもの」という、作品の直観的性格を指摘しつつ、そこに表明されている人類の危機感をえぐり出したのを、われわれは想い起こすべきであろう。絵画に表明されたこの鋭い「危機感」は、黙示録の主題のみならず、ブリューゲルの作品群を貫く核であると私は考えている。 さて、話を日本に転じると、昭和における日本人のブリューゲル理解は、一面において、この危機の意識に対する感受性をエネルギーにして出発したのではなかろうか。それは第二次大戦後の危機感あふれる時代にあって、いっそう切実にブリエーゲルの研究者、あるいは愛好家たちの胸を打ったにちがいない。日本におけるブリューゲルの本格的な研究は、戦後になってようやく口火を切られたといってよいであろう。1957年(昭和32)から1960年(昭和35)にかけて、土方定一がまずブリューゲル論の連載を雑誌『みづゑ』に発表し始めた。続いて西村規矩夫が、“60年安保”後の1961年(昭和36)に、「ピーテル・ブリューゲルの初期作品の考察」を『美學』46号に、そして1963年(昭和38)にも「ブリューゲルの作品解釈の一試論」(『美学』55号)を発表した。両名は共に、ブリューゲルの造形を解釈しつつ、その背後にある思想的な意義に深く胸を打たれて研究に打ち込んだはずである。さらに、この二人に先立って、作家の野間宏が、戦争直後の1946年に、ブリューゲルの絵画の印象を糸口にして、小説『暗い絵』を発表している。もちろん、これら三人は、それぞれ異なる個性をもち、しかも、時期も若干ずれることから、単純に共通項を指摘するのは困難かもしれない。しかし、社会の雰囲気を踏まえて大きくみれば、野間のブリューゲル理解もまた、土方、西村と同様に、第二次大戦後の不安定で危機感にみちた時代意識に根ざしていた、と推測される。その意味では、この時代のブリューゲルヘの関心は、ひとつには、いまだ激動を繰り返す日本社会の中で、時代の行方を模索する心情を基盤として深められた、と考えられるのではなかろうか。 確かに、時代が険しい危機に直面したときに、そしてまた、個人が、いいようのない不安と絶望に襲われたときに、ブリューゲルの鋭い主張をもつ作品群は、常に雄大なパノラマとして、人々の眼前に、突如浮かび上がってくるのである。 (なかたに・のぶお 学芸課長) |

ブリューゲル「最後の審判」1558年 />

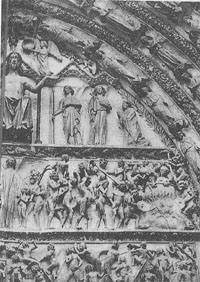

ブールジュ大聖堂「最後の審判(部分)」13世紀中頃 />

ボッス「最後の審判(部分)」1485-1505年頃 />

ブロワのヘンリーの詩篇集 /> 「天使によって閉じられる地獄」/> 12世紀中頃

/>

ブリューゲル「傲慢」1558年 />

ブリューゲル「盲人の転落」1568年 |

美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.21-30) > ひる・ういんど 第28号 ブリューゲルの「最後の審判」をめぐって想うこと

研究ノート ブリューゲル展より

ページID:000055541