マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない

石崎勝基

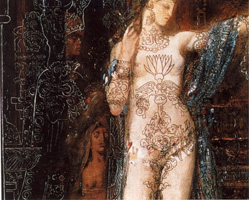

3.モロー、入墨

|

3-1.マティスとモロー、アラベスクと入墨 「外側のアラベスクはゴーギャンに由来するもので、その機能は、形態と色彩のひろがりとの境界を定めることにある(綜合主義)。それとは反対に、モローの内側のアラベスクは、《<入墨の>サロメ》(図16-17)の場合に見られるように、寄生する装飾的な細部によって表面を修飾する。ところでマティスにおいては、これら二つのタイプのアラベスクが現われるのだが、一九〇八年の《赤い食卓》(図14)の特異な擾乱は、一九三七年から四二年にかけての《ルーマニアのブラウスを着た若い娘》の主題にまつわる装飾的なヴァリエーション同様、疑いもなく後者に負っている。…(中略)…しかしいっそう興味深いのは、マティスにおいてもモローにおいても、アラベスクは、色彩の流れを支配するのとは別の要請から生じるという点である:双方のもとではつねに、色を線から分離し、一方で純粋に色彩的な構図、他方で純粋に線的な構図にいたろうとする誘惑が働きかけているのだ」(116) ジョゼ・ピエールによる以上の記述は、少なくともここでの関心からすれば、マティスとモローとの関係をめぐる議論としては、もっとも興味深いものといえるかもしれない。 《赤い食卓》ないし《赤のハーモニー》ないし《赤い部屋》について語るに際しては、ほぼつねに、その徹底した平面化が指摘される。すなわち、手前から奥に向かって斜めに後退するはずの食卓と突きあたりの壁とが、両者の区別なく覆いつくす赤および植物の文様とによって、画布のひろがりと一体化させられてしまうというわけだ。ただこの作品が放つ緊張感は、平面化の徹底によって赤と文様のアラベスクが装飾的なまとまりを得たからというだけでは、説明しきれるものではあるまい。 一つに、いくら同じ赤によって覆われているとはいっても、テーブルの輪郭は残されており、しかも、輪郭をなす三つの部分、壁に接した水平線、左の椅子から右に上る線、そして女性の手前の左上がりの斜線のうち、とりわけ動きを印象づけるのは最後のものだ。この左上がりの斜線は、女性のからだの傾き、左の椅子および窓枠の縦横が接する線と平行することで強められる。さらに、ほとんどを赤が覆う画面の中で、なかば独立した区画をなす窓(あるいは画中画)が左上に位置するため、手前から左奥へというヴェクトルを読みとらせずにいない。ジョン・ヤコブスがいうように、「マティスは、ほとんど目に見えないが非常に伝統的な、ルネサンスの遠近法の支えを採用しているのである」ということになるだろうか(117) ただし、奥行きの暗示は他方で、窓の部分がはっきりした垂直・水平の線によって区切られているため、画布にひきもどされる。垂直・水平の線はともに、画面の端に達し、また縁と平行しているので、画面内部の空間のどこかに位置づけられるのではなく、絵の表面自体と一致し、同時に、それに隣接する赤のひろがりをも、表面と一致させてしまうのだ。この意味で、奥行きと平面性は、きわめて強い葛藤の内にあると見なすことができるだろう(118)。《赤のハーモニー》と《会話》(図12)は対として構想されたとのことだが(119)、この点は、《会話》における求心性と平面性との緊張と平行している。 そして赤と緑の補色対比がさらに葛藤を強めるとして、その結果、それぞれの色、とりわけ赤は、ひろがろうとしつつその場に留まる、目の詰まった存在として現前することになる。これは、同じく赤がほぼ全面を覆う《赤いアトリエ》(図15)と比較すればよくうかがわれる。後者においても、決して奥行きが廃されていはしないが、前者ほど厳格な葛藤の内におかれているわけではなく、モティーフが散在しているせいもあって、塗りのちがいはあるにせよ、より透明感は強く、その分実体感は希薄な、浮揚感にみちたふくらみが成立している。 また《赤いアトリエ》との比較は、《赤のハーモニー》において文様がどこに位置しているかを考えるためにも、示唆するところがあるようだ。前者の場合、明るい輪郭線は、地を塗り残すことによって生じたもので、そのため線は、色の上に重ねられたのではなく、色のふくらみ自体の中にくるみこまれたかのように映る(120)。それがいっそう、赤の発光感を強めている。これに対し後者の青い文様は、幅があり、しかもより暗い縁どりを伴っており、実体感が強い。この画面の赤が青緑から塗りかえられたものである点からすれば(121)、即物的には、文様は赤と同じ高さか、場合によればより低いかもしれないにもかかわらず、あくまで、赤のひろがりの上にのせられているものと見えるのだ。そして、文様の走行が絵の表面に沿うとして、下から上へひろがっていこうとするうねりがそこには宿されている。これは、画面に占める広さからして、見る者に対し正面から向かいあう赤のひろがりと完全に一致しきってはいない。赤や黄、ついで緑の飽和に対し、やや暗くくすんで映る青も、文様の位置を微妙なものとしている。ボワがこの作品について分析した際、「少なくともニース時代の以前と以後、彼のアラベスクは、つねに宙吊りになっている…(中略)…。膨張の効果は彼においては、仕上げの水準においても、また、デッサンや色の水準においても、ストロボスコープ的な効果によるものであって、静止した連続性によるのではない」と述べた点を想起することもできよう(122)。《赤のハーモニー》が放つ緊張感は、平面性と奥行き、色面と文様が乖離する可能性を残したまま、接合されたところから生じたといえるかもしれない。 とまれ、剥離の可能性をはらむがゆえにいっそう強く色面と文様が接しあうのだとして、対するに、通称《入墨のサロメ》におけるいわゆる<入墨>(図17)、装身具や建築装飾を型どる、墨による黒およびグアッシュによる白の線は(123)、主人公の白い裸身および褐色ないしオレンジの諧調の内に沈む背景の建築や人物から、すでに剥がれてしまったかのようだ。これは一つに、前景に立つサロメの上にも、画面左右の建築の表面、サロメの左に立つヘロデア、そしてやや暗いが中央のヘロデの玉座の下部と、物として離れて位置していることや空間の前後関係にほとんど関わりなく、入墨がひろがっている点による。このため入墨の位置する面は、背景の空間から独立したものとして、あたかも透明なシートのように、その上にのせられたものと映る。入墨の線は、動勢をほとんどしめすこともなく、ただ装飾の輪郭を型どるのみだ。生気を欠くがゆえに、しかし逆に、作者の身ぶりの痕跡というのとは別の位相で、といって距離を置いた視線が全体を瞬時に把握するのとも異なり、線は、筆致を導く身体のテンポとも噛みあわない緩慢な速度をもって、透明な面の上を増殖していくかのように感じられはしないだろうか。緩慢な速度が作動するのは、二つの時間にはさまれながら、しかしいずれにも帰属しえないはざまにおいてだろう。サロメの身体、薄暗いとはいえ背景の建築等がすでに、凹凸を読みとれるだけの明暗による肉づけを施されているだけに、入墨と描かれた情景との乖離はいっそう強調されずにいまい。 もっとも、入墨の位置する面は、情景の空間といかなる関連もしめしていないともいいきれない。サロメの身体は、少し奥に引いた右脚をのぞいて、ほぼ正面向きでとらえられている。肉づけも、前面はほぼ平らなまま、縁の部分でのみ奥にもぐりこんでおり、アングルの一部の作品を思わせる薄浮彫りをなす。これは身体に、やや硬質な感触をもたらしている。そのため、画布の面に沿ったものとして前に押しだされることになるだろう。完全なプロフィールでとらえられた頭部も、首から下の部分が位置するのと同じ面上からずれてはいない。他方建築は、サロメの身体との明暗の対比もあって、奥へ退こうとしている。その結果、サロメと背景は分裂してしまう。左右相称の玉座によって最奥で閉ざされる点は、画面のサロメ以外の部分を一つの面の展開と見なさせしめ、やはり、サロメとそれ以外の部分との対比を強める。これを緩和するのが、一つにサロメの腕に引っかかった衣の透明で明るい青であり、もう一つ、入墨の面だ。入墨がサロメと背景両者にまたがって横にひろがっていることで、先の分裂を微妙な形で繕うことになる。両端で白く、その間のサロメと玉座の部分では黒いことも、入墨の面自体にわずかであれ前後の幅をもたせつつ、同時に横に並ぶことで明暗が達成すべき奥行きを相対化してしまい、入墨のひろがりと主景の空間との噛みあいを一律ではないものとしている。 乖離しているかぎりで、その乖離をかすかに縫合しようとする二つの面の関係は、しかし畢竟、乖離という事態がもたらす違和感を印象づけるばかりだろう。構想から完成へと、いくつもの段階を踏みながらも有機的に成長していくはずの制作過程に、ここではひびが走っており、過程自体の不連続性が露呈されてしまっているのだ。これが画面内のどこかの部分のことであれば、単なる未完成ということですませたかもしれない。たとえばセザンヌのいわゆる塗り残しも、画面の有機的な全体性とその生成を損なうものではなかった。しかしここでは、画面全体に対して、もう一つの全体が重ねられている。画面は一つのものとしてではなく、二つのもの、二つの空間、二つの時間、二つの視線がたまたま、必然性もなく積み重ねられたものと受けとめられるほかはない。《赤のハーモニー》が、文様と赤の色面という二つの面を一つに接合しようとしたのに対し、《入墨のサロメ》では、一つのものとして連続しているべき空間が、二つの層に引き裂かれてしまったのだ。一点の画面とその生成との有機的な全体性という理念が、寄生する他者の侵入によって瓦解しようとしている、あるいは瓦解してしまったさまを認めることができるだろうか。そしてこの瓦解は、先に引いた松浦寿夫のいう「画面の統一的な単一性と筆触の分散的な多数性との矛盾」(124)がとりあえず、画面の表面に沿った横方向へはたらくとすれば、対するに画面に対し縦方向に、単一な画面自体の多層性なり複数性として現われた。これはまた、「ひとつの絵画作品も、調和よく創られたものであるならば、いくつもの絵画を重ね合わせて出来たものと言ってよい」というボードレールの一節(125)を受けて、松浦が先の矛盾に対し構想した、「多数の筆触ごとに出現した局面と、そこに出現しえなかったとはいえ可能でありえた無数の筆触によって生起しえた局面を、自らの潜勢的な多層性として、つまり、端的に複数の絵画として出現するということ」(126)からもずれをしめしつつ、画面の多層性を即物的な矛盾のままに呈示している。 ここでの入墨は、「対象の完全な表象に本来の構成要素として内的に属するのではなくて、単なる付加物として外的にのみ属」(127)するという意味での装飾のあり方を、むしろ過剰なまでにまっとうしているというべきだろうか。本体から遊離するまでに抽出された装飾は、しかしその時、本体が本体であること自体を相対化せずにいまい。 |

|