「安井曾太郎再考」

田中 善明〈三重県立美術館学芸員〉

|

明治21年に生まれ、大正と昭和をかけぬけた安井曾太郎が亡くなってすでに50年が経過しました。彼の名前は、昭和を生きた多くの人に知られていますが、50年という歳月で、安井曾太郎とも緑の深かった評論家やモデルとなった人の多くは他界し、今では若いころ安井さんに会ったことがあるという方が何人かいらっしゃるぐらいになり、そうした方々も高齢になられました。そういえば、旧三和紙行(現UFJ銀行)の会頭渡辺忠雄氏も安井曾太郎が亡くなる年にモデルとなりましたが、今年4月に106歳の大往生を遂げました。若輩者の私など、当然安井曾太郎との接点は全くありませんが、残された当時の評論や記事などを読んでみると、安井の生前を知る人々にとって、彼はあまりにも人格者であり、彼の藝術を考える上でその人格抜きに論ずることは先ず無理であったようです。自分に厳しく、他人を責めることはせず、いつも穏やかで、口数が極めて少なめだったが、それゆえに彼のひと言は非常に含蓄があり重かったと誰もが回想しています。当館で1992年に展覧会でとりあげた評論家の土方定一氏も、普段はするどい切り口で藝術家の批評をされていましたが、若き土方定一氏が安井曾太郎宅を訪問取材した途端に、この画家の人格的な側面を抜きには語ることができなくなりました。世代の違うこの画家を、若い視点で捉え直すことを使命としながらも、心底まじめな人柄に惹かれてしまったかたちとなったわけです。このように、画家の人柄と藝術がからみ合ったそうした評論は、うらやましくもありますが、しかし、安井の没後50年が経過した現在、ほとんどの先入観から解放され、残された作品のみで中立的な立場から鑑賞または評価できることは、それはそれで幸せなことだと思います。 安井曾太郎の画業は、すでに古典になりつつあるといえるでしょう。西洋の伝統的な美術の世界を若くして吸収した彼は、帰国した翌年の二科展で絶大な支持を得ましたが、それから十数年のスランプの後に日本人による「日本の油絵」を確立した画家として再び高く評価されました。その端緒となったのが1929(昭和4)年の《座像》(図1)ですが、何もモダンな柄の和服を着た日本人女性を描いたから「日本の油絵」となったわけではないようです。もちろん、「日本の油絵」がこうあるべきだという答えはひとつではありませんが、それでは、安井の作品の、どのようなところに油絵の日本化が見られるのでしょうか。 そこにはいくつかのポイントがあり、そこがすなわち安井様式の魅力でもあるのですが、その第一のポイントが「構図」です。彼は構図を決めるために、並々ならぬ努力をしていたことは、何十枚もの同一一人物のデッサンが残されていることからもわかります。さまざまな方向から納得のいくまでおこなったこれらのデッサンは、対象を正確に捉えるためだけにおこなったのではなく、むしろ油絵に向けての納得のいく最高の構図を捜すためにおこなっていたように思えてなりません。そのためにモデルとなった人々は完成までに何ケ月も何年もポーズをとらなくてはなりませんでした。哲学者で戦後文部大臣となった安倍能成は冬にポーズをとり始めたものの、夏になっても完成せずに、暑さの中、冬服のままポーズをとったそうです。一方、風景画では、現在のブリヂストン美術館館長富山秀男氏が、安井が写生した位置を実際にいくつか訪ねられたそうですが、その多くは人が足を踏み人れたこともないような、予想外の場所であったということです。いずれにしましても、全体のバランスを保ちながらも変化に富んだ構図は、スリリングで飽きのこない画面を生み出しているように思えます。 そして、第二のポイントが、モチーフの平面化と単純化です。やまと絵や浮世絵など、それまでの日本の美術の流れからすれば日本人画家が平面化や単純化をこころみることはさほど苦労せずにできそうな気がします。しかし、安井の目指していたものは、単なる日本美術への回帰ではありません。すでに西洋の美術を知り、造型的な骨格を表現する魅力にとりつかれていた段階での平面化と単純化ですから、それらの融合は一朝一夕にはいかなかったはずです。安井が、それまでの日本美術についての教養を十分にもっていたことは疑う余地がありませんが、単純化をおしすすめるにあたり、その解決の糸口となったのはヨーロッパの同時代に生きた画家、ドランやマチスであったところも特筆すべき点で、そこに安井の技術と集中力なしにはなしえない生き生きとした線が加わりました。 さきほど、安井曾太郎が古典になりつつあると述べました。古典とは乗り越えるべき存在だという認識しか持ち得なかった私にとって、安井曾太郎という存在は大御所であり体制であり、この場でしか言えませんが少し古くさいイメージしか持ちえませんでした。ところが、安井曾太郎展の準備をきっかけに数々の作品を実見するうち、どんどんその魅力にとりつかれていきました。学芸員として何ともお恥ずかしい話なのですが、作品を少し見ただけで全体のイメージを勝手につくっていたわけで、反省しきりとなりました。 |

|

友の会だより no.69, 2005.8.5

1 座像 1929(昭和4)年

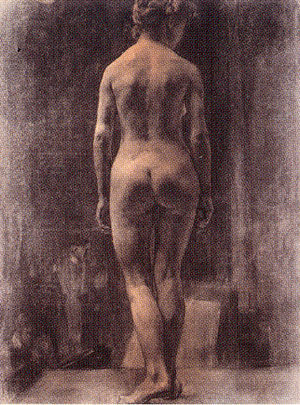

1 座像 1929(昭和4)年 2 裸婦 パリ留学時代

2 裸婦 パリ留学時代 3 湯河原風景1950(昭和25)年頃

3 湯河原風景1950(昭和25)年頃