津の鹿子木孟郎

荒屋鋪透

|

鹿子木孟郎 |

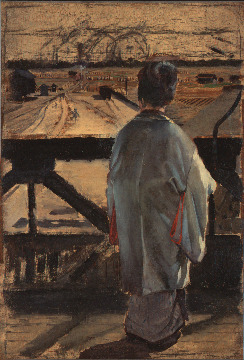

明治の洋画家、鹿子木孟郎の油彩画に、日本髪の女性が駅の橋の上に立つ姿を描いた作品があります。現在は修復され木枠に張られていますが、この油彩画はもともと板に直接、画鋲で留められており、その板には以下のように記されていました。「明治三十一年三重県津市停車場二於テ」。

鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう:1874-1941)は明治29年9月、三重県尋常中学校(現在の津高)に図画の助教論として赴任しました。岡山県出身の画家にとっては彦根の中学につぐふたつめの就職先であり、中学では同年8月に東京美術学校に転任した藤島武二(明治26年7月から三重県尋常中学校に勤務)の後任でした。鹿子木は明治32年の卒業式まで津におり、4月から埼玉県浦和の師範学校に転任しているので、足掛け4年間、津で暮らしたことになります。後に鹿子木は、昭和10年11月1日に津中で催された、新校舎落成・創立55周年記念の講演会に招かれ、津時代の思い出を語っていますが、その講演記録が同校の『校友会雑誌』(第74号、昭和11年1月)に所載されており、そこから私たちは津時代の画家についていろいろと知ることができる訳です。それによると、鹿子木がまだ東京の画塾「不同舎」の塾生であった時、兄の益次郎が津の中学の舎監を勤めていた縁で、鹿子木も同校に勤務することになったようです。しかし益次郎は2年程勤めると病気にかかり、鹿子木は兄の葬式を津で出しています。この兄は鹿子木の父親がわりとなり、彼の勉強を援助した人で、その死は少なからず画家に衝撃を与えたと思われます。ところで、この三重県尋常中学校在職中、鹿子木は生徒のために教科書を作っているのです。明治32年4月に発行された『中学鉛筆画臨本』です。臨本、つまり鉛筆画を指導する手本で、身のまわりにある、道具や小物、例えば絵具箱や鳥籠、また身近な風景を鉛筆で写生し、そうした画題のいくつかを生徒に与えて写させ、絵を描く基本を指導する教科書。画家は津の中学を退職する年にこの本を著しているので、教職にある間ひそかに温めてきたものだろうと思います。24歳の青年教師の作として、この教科書からは美術史的にもいろいろ興味的深い事柄を見つけることが出来ますが、この本の奥付には編画者、鹿子木孟郎の当時の住所が記されています。「三重県津市西新町五十一番屋敷寄留」。これが鹿子木の津時代の住所です。ただもうひとつ、画家の所在を書いたものがあるのです。今回の展覧会に出品された≪妹尾徳風先生の肖像≫に添付された板で、津の鹿子木が作品の送り先を墨書しています。そこには「御肖像 一面 岡山市野田屋町 妹尾敦殿行津市古河鹿子木孟郎出」とあります。妹尾徳風は岡山県の書家で、弘化3年(1846)に生まれ明治20年(1887)に亡くなっていますから、画家はこの絵をなにかの思い出として描いた(絵は明治31年に描かれました)と思われます。そして、この絵を制作した時点での鹿子木の住所は津市古河なのです。絵の描かれた頃、鹿子木は春という名の女性と結婚しました。妹尾徳風とは彼女の父親だったのです。画家は家族から懇望されたものか、ふたりの結婚を記念してか、とにかく義父の肖像を描き送ったのでした。津で写した孟郎と春の写真が残っています。写真の裏には、「明治三十年拾一月十三日写」とあり、津市地頭領町の佐藤三八写真舗で撮影されたものです。画家の素描作品にも、新婚時代の春を描いたものがありますが、先に述べた「日本髪の女性が駅の橋の上に立つ姿を描いた作品」は、妻の春がモデルでした。画家鹿子木孟郎にとって、津はさまざまな思い出を残した町であったのでしょう。さきほどの教科書には、いくつか美しい海の風景がでてきますが、もしかすると、それは津の海を描いたものかもしれません。

(あらやしきとおる)

友の会だより 25号より、1990・11・15