三重県・サンパウロ州姉妹提携15周年記念

ドガ展

石崎勝基

|

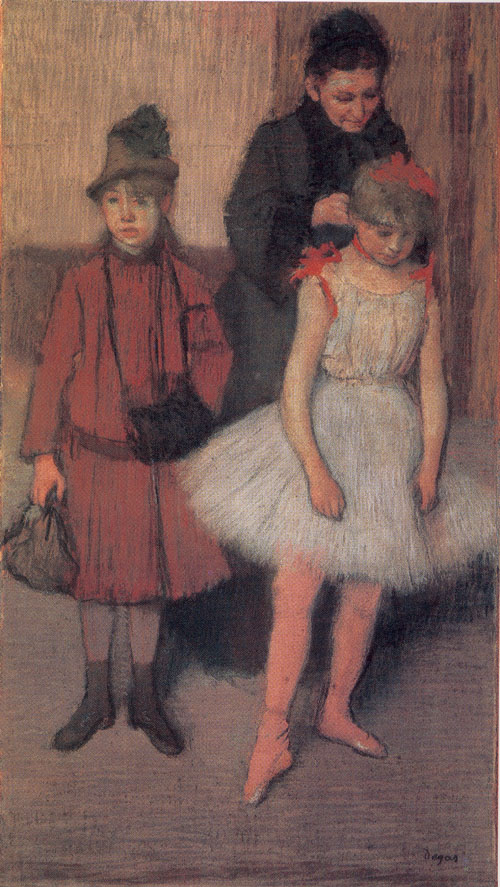

たとえば今回出品される『マント家の人々』で、右側に立つ少女の衣装や腕、左の少女のシルエットなどは境界に黒で輪郭線が施されている。パステルの粉っぽく凹凸のあるテクスチェアは、それだけでも絵肌の表面を開かれたものとするが、ここでは壁の部分の垂直のタッチ、床での水平、チュチュの斜めのタッチなど運筆のあとがはっきり残されているため、形態の独立性はいっそう損なわれることになる。それゆえ黒の輪郭線が形態の境界を区切ることで、画面の分節がはっきりしたものになり、色やタッチは限界どられてかえってアクセントを得る。黒の線がこのような積極的な役割を担わされていることは、下描きがそのまま残っているのではなく、いったん賦彩された、その上から施されている点によって確認できよう。 ルネサンス以来の絵画では、二次元の平面に三次元的な奥行きのある空間を枠どることが前提である。その空間のなかに配される事物の立体感は、明暗の連続する推移によって示される。移行が連続的なので、形態とそれに接する空気との間にはっきりした境界が引かれることはないはずなのだ。黒い輪郭が施されているとはそれゆえ、明暗の連続のうちに統一されるべき線と色が分裂してしまっていることを物語っており、この点にこそドガの近代 ― 崩壊と分裂の時代 ― 的な性格の一端が現れているといえよう。<線の巨匠>アングルを敬愛し、自身非凡な素描家でもあったドガは、<色彩家>ドラクロワにも惹かれたが、このふたつの要素を統合することはできなかった。ドガの色彩が自律的に開花するのは晩年においてだが、そこに盛期ヴェネツィア派が持っていた実在感はなく、<老年様式>特有の荒廃とうらはらな幻影性が色濃い―この点同時期のモネの歩みと平行している。 輪郭の使用は、油彩と同等の比重をもっては見られなかったパステルの<身分>ゆえと指摘されるかもしれない、素描的(ドローイング)なありかたに対する好みもドガの特徴のひとつなのだが、下記のごとき輪郭は油彩にも多くの例がある。しかしパステルにしてからがドガの場合、少なくとも大規模な作品では、描かれたパステルの層を定着剤(フィクサティフ)で固定し、その上からさらに層を重ねたり、泥絵具(デトランプ)の上にパステルを重ねるなどの複雑な構造を持っている。この作品でも垂直や水平のハッチングのあいまに別の色が覗いて微妙な調子を作り上げており、絵具が層をなしていることがわかる。パステルは顔料をごく微量のメディウムで固めたもので、支持体である紙に色のある粉をすりつけていると考えてよくそのため定着剤が必要なのだが、それを重ねることから生じる不透明な物質感を線でおさえるとは、色と線がもはや一体化していない地点での観念的な営為にほかなるまい。まったきイリュージョンを生み出したヴァン・エイクの油彩の透明な塗り重ね法と比較されたい。 技法のあくなき実験もドガの制作の特徴のひとつである。それはしばしば愁うべき結果をもたらした。今回出品される塑像のいくつかで、肉が欠けて芯が露出したままブロンズ化されたものがあるのも、ドガの側に理由がないわけではない。また、ドガは旧作を見るとしばしばそれを引き取って手を加えようとし、あまりに改変されて所蔵者のもとに戻らないことさえあったので、ドガが訪問すると友人たちはあわててドガの作品を隠したというエピソードが伝えられている。ミケランジェロの未完成は、厳然たる理想に到達し得ないことから生じた。対するにドガにあってはそのような理想は既に見失われ、だからこそ一層絶えざる探究に駆り立てられたのであろう。しばしば浮世絵や写真の影響が指摘される大胆な視角は、いかに誇張され複雑であっても、奥行きを伴う三次元的な空間のイリュージョンの枠組みを出るものではない。むしろ、終着点が見えないままに、制作行為自体を絶えざる試行の過程とせざるを得なかった点でこそ、ドガはまぎれもなく近代― それも未来への足がかりというよりは伝統の終焉― に立つ画家なのかもしれない。 |

|

(いしざき・かつもと 学芸員)

友の会だより 19号、1988.11.15

《マント家の人々》

《マント家の人々》