年間行事

※ 日程や催事名等は、やむをえない事情により変更となる場合があります

※ 掲載の情報は 令和8年2月8日(日曜)17時現在 の計画です

※ ご利用の際は、最新の情報をご確認ください。

|

|

特別展

不可思議な者たち-妖・鬼・もののけ- 終了しました

令和7年10月4日(土曜)から11月24日(月曜・祝日)まで

| 概要 | いにしえの時代から人々を悩まし続けてきたもののひとつに、人知を超える現象や不可思議な力の存在があげられます。21世紀になった現代でも、科学で解明できないことも少なからず存在します。日が沈めば闇がすべてを支配し、闇の中に存在する不可思議な者たちによって、災いがもたらされるとも、神の使いとも考えられていた時代に、人々が闇の中に何を見たのか、不可思議な者たちを避ける手段はあったのかを紹介します。 |

百鬼夜行絵巻

斎宮歴史博物館蔵

|

| 展示 資料点数 |

64件 ※会期中展示替えを行います。 前期:10月4日(土曜)から10月26日(日曜)まで 後期:10月28日(火曜)から11月24日(月曜・振休)まで |

|

| 主な 展示資料 |

百鬼夜行之図 江戸時代 国立歴史民俗博物館蔵 百鬼夜行絵巻 江戸時代後期 京都市立芸術大学芸術資料館蔵 百鬼夜行絵巻 江戸時代 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵 摺物 暁斎百鬼画談 明治時代 国立歴史民俗博物館蔵 武太夫物語絵巻 江戸時代後期 国立歴史民俗博物館蔵 百物語絵巻 地 明治時代 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵 水虎考 明治時代 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵 大江山絵詞 巻三 江戸時代後期 京都市立芸術大学芸術資料館蔵 陰陽師と式神・外道(復元模型) 現代 国立歴史民俗博物館蔵 水虎のミイラ 黒水虎 昭和時代 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵 雷獣頭部のミイラ 江戸時代以降 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵 |

|

| 主催 | 斎宮歴史博物館 | |

| 共催 | 全国科学館連携協議会・名古屋市港防災センター | |

| 協力 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 一般社団法人 明和観光商社 |

|

| 後援 | 朝日新聞社・中日新聞社・日本経済新聞社津支局・毎日新聞社・夕刊三重新聞社 読売新聞社・NHK津放送局・中京テレビ放送株式会社・CBCテレビ 東海テレビ放送株式会社・三重テレビ放送株式会社・メ~テレ 三重エフエム放送株式会社・近畿日本鉄道株式会社 |

|

| 助成 | 公益財団法人 岡田文化財団 | |

企画展等

春季企画展

「斎王のよそおい宮-王朝人のファッション are-colle-」 終了しました

令和7年4月19日(土曜)から6月15日(日曜)まで

| 概要 | 斎王をはじめとする平安時代の人々はどのような服装をしていたのでしょうか?また、それは誰があつらえていたのでしょうか?毎年目まぐるしく変わる現代のファッションのトレンドのように、古代の人々も季節ごとや流行のおしゃれを楽しんだのでしょうか? 古代の衣装や装いのための道具類により、当時の人々が“よそおう”ことをどのようにとらえていたかなどについて紹介します。 |

三十六歌仙図画帖より中務

斎宮歴史博物館蔵

|

| 展示資料点数 | 56点 | |

| 主な 展示資料 |

□は三重県指定有形文化財 □常光坊谷4号墳出土巫女埴輪 古墳時代 松阪市教育委員会蔵 雅亮装束抄 江戸時代 神宮文庫蔵 女房三十六歌仙図屏風 江戸時代 斎宮歴史博物館蔵 斎王白の十二単装束(復元) 現代 斎宮歴史博物館蔵 女房装束(復元) 現代 斎宮歴史博物館蔵 信濃装束(復元) 現代 一般財団法人民族衣裳文化普及協会蔵 扇面写経下絵 明治時代 京都市立芸術大学芸術資料館蔵 [後期]承安五節会絵巻 江戸時代 京都府蔵 冷泉為恭画三十六歌仙図絵巻断簡 江戸時代 斎宮歴史博物館蔵 三十六歌仙図画帖 江戸時代 斎宮歴史博物館蔵 土佐光起画春秋草花下絵三十六歌仙図屏風 江戸時代 斎宮歴史博物館蔵 冬直衣(復元) 現代 斎宮歴史博物館蔵 男神坐像(レプリカ) 現代(原資料:平安時代) 斎宮歴史博物館蔵 蜻蛉日記 江戸時代 神宮文庫蔵 冠 江戸時代後期 個人蔵 石帯 江戸時代 個人蔵 大翳 近代 個人蔵 |

|

| 主催 | 斎宮歴史博物館 | |

| 協力 | いつきのみや歴史体験館 一般財団法人民族衣裳文化普及協会 |

|

夏季企画展 斎宮・常設展示室Ⅲ その⑤

「平安貴族のくらしを探る-いまとむかしはどう違う?-」 終了しました

令和7年7月5日(土曜)から8月31日(日曜)まで

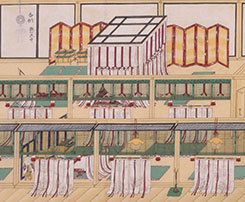

| 概要 | 平安時代の貴族たちはどのような家に住み、どのような生活をしていたのでしょうか。歴史資料や絵巻物、古典文学には、当時の屋敷の様子やその中で行われた行事などの様子が描かれています。それらを手がかりにして、都の貴族たち、そして、伊勢神宮に仕えるために斎宮で暮らした斎王たちの暮らしを、現在のわたしたちの生活と比べながら、探ってみたいと思います。 |

類聚雑要抄図巻より寝殿の室礼 斎宮歴史博物館蔵

|

| 展示資料点数 | 42点 | |

| 主な展示資料 | ※すべて斎宮歴史博物館蔵 拾芥抄 江戸時代 栄華物語 江戸時代 類聚雑要抄図巻 江戸時代 源氏物語須磨巻絵巻 江戸時代後期 小右記 江戸時代 角盥(復元模型) 現代 州浜鶴(模造) 現代 富士見業平図蒔絵硯箱 江戸時代 延喜式 斎宮式 慶安元(1648)年 佐竹本三十六歌仙絵巻断簡 斎宮女御(複製) 原資料 鎌倉時代 昭和53(1978)年 斎王寝殿模型 現代 |

|

| 主催 | 斎宮歴史博物館 | |

| 協力 | 一般社団法人 明和観光商社 | |

| 助成 | 公益財団法人 岡田文化財団 | |

※左右にフリックすると表がスライドします。*Flick left and right and the table slides.

ページトップへ戻る冬季企画展「天地(あめつち)の神を祈りて-伊勢神宮、そして斎宮-」

※有料の企画展です チラシは こちら

令和8年1月31日(土曜)から3月8日(日曜)まで

| 概要 | 古代から中世にかけて、天皇の代わりに伊勢神宮に祈りを捧げるために遣わされた皇女・斎王。斎王は、年に三度、伊勢神宮での祭祀に参列するほか、斎宮で祈りを捧げる日々を過ごしたと考えられています。 伊勢神宮は、国家の安寧のために天照大神を奉斎し、神への祈りの形は、今も行われている日々の諸行事や、20年に一度の式年遷宮からうかがうことができます。 この展示では、古墳時代の祭祀に使用した石製模造品や神への祈りを形にしてあらわした宝物に着目し、関連した考古遺物などから、伊勢神宮と斎宮の深いつながりをたどります。 |

| 場所 | 特別展示室 |

| 休館日 | 2月2日(月曜)・9日(月曜)・16日(月曜)・24日(火曜) 3月2日(月曜) |

| 観覧料 | 一般:500円(400円)、大学生:400円(320円)、高校生以下:無料 常設展の観覧には別途観覧料が必要です(共通券あり) ※( )内は団体料金(20名以上) |

| 展示資料点数 | 97件 570点 |

| 主な 展示資料 |

【三重県指定有形文化財】坂本1号墳出土 金銅装頭椎大刀 古墳時代 明和町教育委員会蔵 【松阪市指定有形文化財】佐久米大塚山古墳出土 鏡・勾玉 古墳時代 松阪市佐久米町自治会蔵、松阪市文化財センター保管 伊勢市塚山古墳出土 長方形鏡板付轡・飾金具・鉸具 飛鳥時代 東京国立博物館蔵 【重要文化財】斎宮跡出土 金銅製馬具 飛鳥時代 斎宮歴史博物館蔵 津市薬師谷14号墳出土 三輪玉・水晶原石 古墳時代 津市埋蔵文化財センター蔵 奈良県植山古墳出土 三輪玉・金銅製歩揺付飾金具 古墳時代 橿原市蔵 大阪府今城塚古墳出土 大刀形埴輪 古墳時代 高槻市立今城塚古代歴史館蔵 皇大神宮境内出土 勾玉・臼玉 古墳時代 東京国立博物館蔵 松浦武四郎旧蔵資料 馬角第五(石製模造品・勾玉類) 古墳時代 静嘉堂文庫美術館蔵 神路山発見 臼玉・有孔円板 古墳時代 國學院大學博物館蔵 【重要文化財】『日本書紀』巻第五・第六 南北朝時代・永和3(1377)年 熱田神宮蔵 【重要文化財 伊勢神島祭祀遺物 古墳時代から平安時代 八代神社蔵 皇大神宮御造営奉曳図 明治21(1888)年 神宮文庫蔵 |

| 主催 | 斎宮歴史博物館 |

| 助成 | 令和7年度 日本博2.0を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業(文化資源活用事業費補助金) |

| 関連行事 | |

| 記念講演会 第1回「文献が語る伊勢神宮、そして斎宮」 終了しました | |

| 講師 | 遠藤 慶太さん 皇學館大学 教授 |

| 日時 | 2月8日(日曜)13時30分から15時まで |

| 会場 | 講堂 |

記念講演会 第2回「考古学が語る多気、度会、そして伊勢神宮」  |

|

| 講師 | 穂積 裕昌さん 三重県埋蔵文化財センター 所長 |

| 日時 | 3月1日(日曜)13時30分から15時まで ※受付・開場は13時から |

| 会場 | 講堂 |

| 定員 | 120人(事前申し込み) ※ 定員を超えた場合は抽選 |

| 参加費 | 無料 |

| 募集期間 | 1月29日(木曜)から2月19日(木曜)まで ※ 締切日必着 ※結果は2月下旬発送・発信 |

| 申込方法 | 事前申込制 【往復はがき】 住所・氏名(ふりがな)・電話番号を明記のうえ、 〒515-0325 三重県多気郡明和町竹川503 斎宮歴史博物館 記念講演会係 へお申し込みください。 【インターネット】 ※1月29日からご応募いただけます 三重県ホームページ「各種手続・サービス」の「電子申請」から ご応募ください。 ※ 応募は、はがき1枚または申請1件につき、おひとり様とさせていただきます。 ※ 電話、ファクス、電子メールでの応募は承っていません。 |

展示解説会  |

|

| 日時 | 2月14日(土曜) 13時30分から1時間程度 2月28日(土曜) 13時30分から1時間程度 |

| 会場 | 特別展示室 |

| 参加方法 | 事前申込不要 当日の企画展観覧券が必要 |

| 関連講座 「さいくうミュージアム講座」第8回「石に魅せられた いにしえびと」  |

|

| 日時 | 2月21日(土曜)13時30分から14時30分まで |

| 会場 | 講堂 |

| 講師 | 山中由紀子 斎宮歴史博物館職員 |

| 参加方法 | 事前申込不要 |

| 定員 | 120名(先着順) |

| その他 | 講座後に、冬季企画展の展示解説会を開催 ※参加には、開催日の企画展観覧券が必要 |

エントランス無料企画展示「逸品」 令和7年度は開催しません

斎宮歴史博物館所蔵する貴重な資料1点1点がもつストーリーを紹介します。

※ 無料の展覧会です

令和6年度【第3回】 伊賀からもたらされた土器 終了しました

| 概要 | 史跡斎宮跡東部にある方格街区の倉庫群である「寮庫」の区画から、「安」の文字が刻まれた須恵器が出土しています。このような「安」の文字が刻まれた須恵器は、伊賀国府跡や他の伊賀市内の遺跡からも出土しており、斎宮と伊賀との関連がうかがえる遺物です。この須恵器からみる平安時代初めの斎宮を考えます。 |

| 日時 | 令和6年12月21日(土曜)から令和7年3月21日(金曜)まで 9時30分から17時まで(ただし入館は16時30分まで) |

令和6年度【第4回】 近世伊勢街道沿いの幻の仏堂 終了しました

| 概要 | 令和5年度に、近世の伊勢街道沿い、現在の竹神社前の交差点付近で発掘調査を行ったところ、仏堂とみられる遺構や遺物が見つかりました。この仏堂は、江戸時代の『伊勢参宮名所図会』などの史料に「大ほとけ」や「阿弥陀堂」と記された仏堂と考えられ、発掘成果と文献記録が合致する数少ない事例です。調査で見つかった鯱や瓦、近世陶磁器類を展示します。 |

| 日時 | 令和7年3月22日(土曜)~5月16日(金曜) 9時30分から17時まで(ただし入館は16時30分まで |

講座

斎宮学講座(全3回) 令和7年度実施予定講座は全て終了しました

歴史、考古、古典、さまざまな角度から、斎宮について総合的に学ぶオムニバス形式の講座。通年で取り組まれるもよし、興味のある講座を選択受講されるもよし!

第1回 令和7年 6月28日(土曜) 13時30分から15時30分まで 終了しました

| タイトル | 神々のもてなし―伊勢物語八十七段をめぐって― |

| 講師 | 亀田 夕佳(かめだ ゆか)さん (三重大学非常勤講師) |

| 概要 | 八十七段「布引(ぬのびき)の滝」では、失意の一行が布引の滝を見たり、海浜の景色を眺めたりする姿が描かれます。本講座では、「男同士の旅行記」といった内容について、「山神や海神からの手厚いもてなしを受けている物語」として捉え直します。 |

第2回 令和7年 9月27日(土曜) 13時30分から15時30分まで 終了しました

| タイトル | 在原業平は何を着ていたか |

| 講師 | 佐多 芳彦(さた よしひこ)さん (立正大学文学部教授) |

| 概要 | 在原業平の生きていた9世紀、朝廷と周辺の人々はどのような姿をしていたでしょうか。朝廷の服装が3月の雛祭りのお内裏様やお雛様のような姿になったのはもっと時代の下った10・11世紀です。その直前、9世紀の朝廷の服装についてさぐっていきます。 |

第3回 令和7年12月20日(土曜) 13時30分から15時30分まで 終了しました

| タイトル | 「英雄」としての在原業平 |

| 講師 | 榎村 寛之(えむら ひろゆき)さん (元斎宮歴史博物館学芸員) |

| 概要 | 「伊勢物語」の「昔男」と史実の在原業平の重なる部分は多くはありません。むしろ「昔男」には中国古典の主人公と神話的英雄としてのイメージが重なっているようです。神話から王朝物語への転換点に立つ英雄としての在原業平と斎宮物語を再検討します。 |

※ 事前申込制です

※ 毎回、受講希望者を募集します

※ 会場は「斎宮歴史博物館 講堂」です

さいくうミュージアム講座(全9回) 詳細内容は決まり次第掲載します

斎宮歴史博物館の学芸員が、斎宮や斎王について、それぞれの専門分野を生かしたお話をします。

第1回 令和7年 5月24日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:いつきのみや歴史体験館

「平安貴族のおでかけ事情」 笹田 遥子(学芸普及課 主任) 終了しました

| 概要 | 平安貴族といえば、あまり外出をしないというイメージがあるかもしれませんが、彼らもおでかけを楽しんでいました。当時の人気スポットや、おでかけの目的、服装など、1,000年前の「おでかけ」に迫ります。 会場では、貴族女性の旅姿である「壺装束」を展示します。 |

第2回 令和7年 7月19日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「今改めて学ぶ!斎王エピソード-後朱雀朝・良子内親王-」松田 茜(学芸普及課 主任) 終了しました

| 概要 | 良子内親王は、歴代斎王の中でも多くの記録が残る人物で、当館映像展示「斎王群行」の主人公でもあります。今改めて、良子について学んでみませんか。基礎的な情報から意外な(?)一面まで、人物像を丁寧に紹介します。 |

第3回 令和7年 8月23日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「斎王のくらしを探る」 天野 秀昭(学芸普及課 課長) 終了しました| 概要 | 斎王は斎宮の内院にあった御所の中で身のまわりのお世話をする女官(女房)たちとともに暮らしていました。そこで斎王はどのような日々を送っていたのでしょうか。当時の記録から斎王の日常生活を探ります。 |

第4回 令和7年 9月13日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「なぜ「須恵器」を「スエキ」と呼ぶのか」 角正 芳浩(調査研究課 課長) 終了しました| 概要 | 古墳時代から平安時代にかけて生産された「須恵器」という土器がありますが、須恵器という呼び方になったのは意外と最近のことです。この講座では、それまでの呼び方の移り変わりをご紹介します。 |

第5回 令和7年10月18日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「闇に潜む不可思議な者たち」 船越 重伸(学芸普及課 主幹兼課長代理) 終了しました| 概要 | いにしえの時代から闇の中に存在し、災いをもたらすとも、神の使いとも考えられ、人々を悩まし続けた不可思議な者たちについて、斎宮を取り巻く社会環境や風俗などともに探ります。 |

第6回 令和7年11月29日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「伊勢の廃仏毀釈」 大川 勝宏(調査研究課 主査) 終了しました| 概要 | 伊勢神宮のお膝元である伊勢地域には、意外にも江戸時代まで多くの寺院がありました。しかし、明治時代の初めに、多くの仏教施設が廃絶・破却される事件が起こります。この講座では、その実像・背景に迫ります |

第7回 令和8年 1月24日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「王朝装束 are-colle」 岸田 早苗(学芸普及課 主査) 終了しました| 概要 | 平安時代、束帯や直衣、女房装束など、王朝貴族たちが着ていた装束にはさまざまな種類があります。今回の講座ではこれらの装束に用いられた、特に有職文様や、かさね色目などについて掘り下げて紹介します。 |

第8回 令和8年 2月21日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「石に魅せられた いにしえびと」 山中 由紀子(調査研究課 主幹兼課長代理)第9回 令和8年 3月14日(土曜) 13時30分~14時30分 会場:斎宮歴史博物館 講堂

「旅人が目にしてきた斎宮跡」 伊藤 文彦(調査研究課 主幹)※ 事前申込不要です

※ 会場と定員は各回で異なります