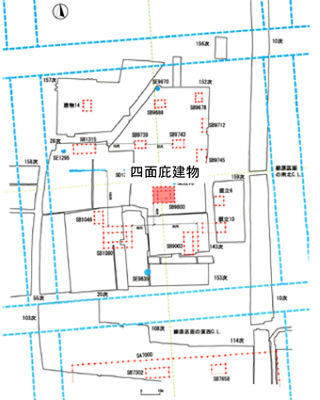

柳原区画の発掘成果

整備事業の対象の中心となる斎宮跡の柳原区画は、奈良時代末から平安時代初め(8世紀末から 9世紀初頭)には成立したと考えられる史跡東部の方格地割の中の区画のひとつです。この区画の大 きさは約120メートル四方の広さがあり、ちょっとした小学校ならすっぽりはいってしまう大きさです。

柳原区画の南、近鉄線路をはさんで見える竹神社周辺は、かつて斎王が住んだ「内院」にあたると考えられており、そこに隣接する柳原区画も、斎宮跡の発掘調査の早い段階から、重要な一画だったと考えられてきました。

|

|

|

大型掘立柱建物の柱穴(157次)

|

大量の土器の出土(152次)

|

|

|

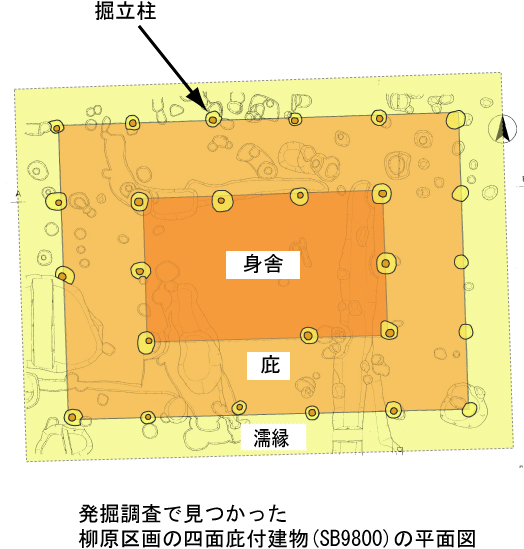

| 四面庇付掘立柱建物 (SB9800 152次調査) |

三面庇付掘立柱建物 (SB1080 153次) |

柳原区画の発掘は昭和49年度の史跡指定のための範囲確認調査にまでさかのぼりますが、平成19年 度から史跡整備のための情報を得るために、斎宮歴史博物館は集中的に発掘調査を行ってきました。

その結果、柳原区画は、これまでの発掘調査で判明している他の区画にはないいくつかの特徴があること がわかってきました。

特徴その1:斎宮跡では珍しい格式の高い建物がみつかりました。

平安時代初頭から、区画全体を南北に区分けして土地を使うようになります。区画のほぼ中央には、 東西三間、南北二間の身舎(もや)に東西南北それぞれに一間分ずつ庇(ひさし)が広がる四面庇付掘 立柱建物(よんめんひさしつきほったてばしらたてもの)と呼ぶものが見つかりました。

恐らく檜皮葺の入 母屋屋根の建物だったのでしょう。斎王の居所である「内院」をのぞけば、斎宮でも格式の高い建物だっ たと考えられます。

|

|

| 春日大社 着到殿の身舎と庇 | |

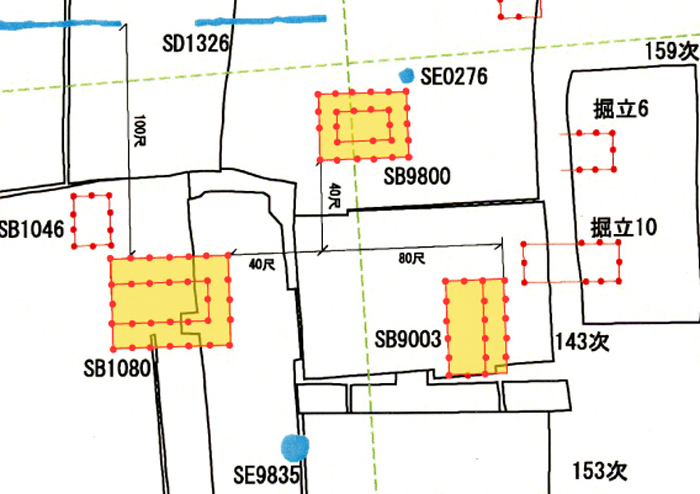

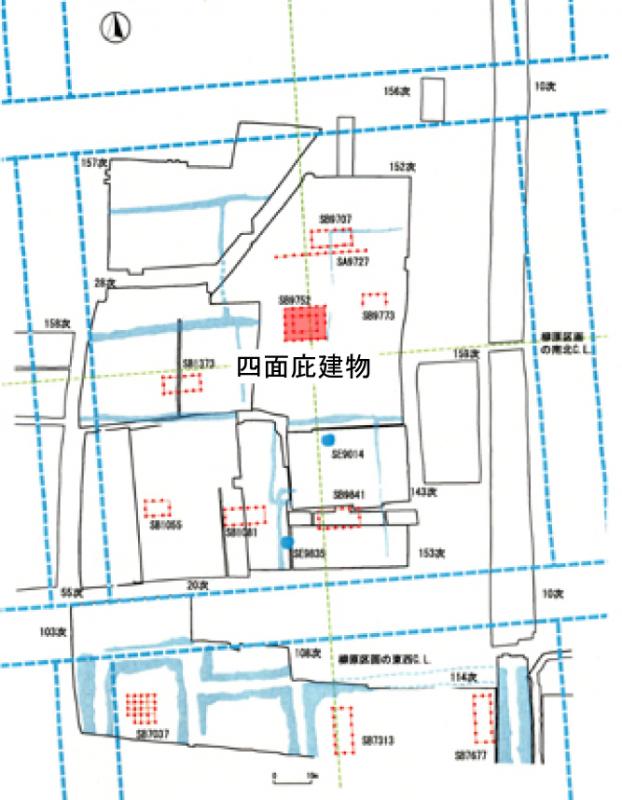

特徴その2:四面庇付建物を中心に計画的に建物が配置されたことがわかりました。

9世紀はじめには区画のほぼ中央の四面庇付掘立柱建物を中心に、斎宮跡では大型で東北南に庇 構造のつく三面庇付掘立柱建物、東側にのみ庇のつく掘立柱建物の3棟が、建物の向きをそろえ、計画的に配置されたていたことがわかりました。

柳原区画中央部の大型建物とその配置

特徴その3:四面庇付掘立柱建物はおよそ200年間建て替えられ続けました。

9世紀はじめには四面庇付掘立柱建物を中心に三つの建物が、一組になって建っていたと考えられます。その中の二つは9世紀のうちに建て替えられなくなっていったとみられますが、区画中央の四面庇付掘立柱建物だけは、その後ほとんど同じ場所で、少なくとも四回の建て替えが認められ、11世紀 に入るころまでおよそ200年間続いたものと考えられています。

| ① 9世紀初め | ② 9世紀前葉~中頃 |

|

|

|

|

③ 9世紀後半~10世紀 |

④ 10世紀~11世紀初め |

|

|

このようにひとつの建物が同じ場所に同じ様式・規模で建て替えられ続けた例は、斎宮跡の発掘調査 では初めてのことです。建物の具体的な役割は検討中ですが、少なくとも平安時代の斎宮において、何 か特別な役割を担った建物であることは間違いありません。