2024年3月13日

飛鳥時代の「斎王宮殿域」が明らかになりました!

斎宮歴史博物館では、斎宮跡の史跡西部において平成28年度から令和3年度の5箇年計画として、飛鳥時代の斎宮中枢域の発掘調査を行いました。

7世紀後半から8世紀初頭の掘立柱塀で構成される方形区画を確認し、北で東に約33°振った「斜方位区画(しゃほういくかく)」の特徴が明確となりました。掘立柱塀で遮蔽(しゃへい)された内部空間には、中心建物の「正殿(せいでん)」と外周建物の「脇殿(わきでん)」(東西各3棟)がロ字型の建物配置をとり、方形区画西隣には複数の倉庫が並ぶ「倉院(そういん)」の存在が明らかとなったところです。

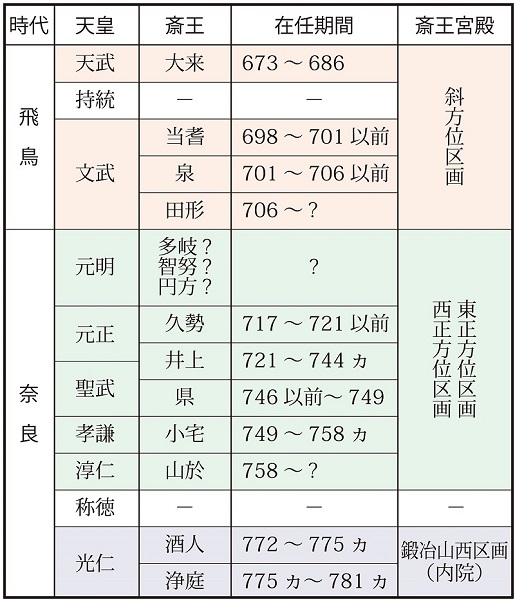

掘立柱塀によって宮殿域を取り囲む方法は大きく変わりませんが、内部空間の拡張と建物の建替えによって、2段階の遺構の変遷が認められることが分かりました。これらを飛鳥斎宮Ⅰ期・Ⅱ期と呼称し、Ⅰ期は7世紀後半、Ⅱ期は7世紀末~8世紀初頭に比定しています。このような重要施設を飛鳥時代の斎宮中枢域と呼び、「斎王宮殿域」(斎王の居所および執務・儀礼空間)の可能性を想定しています。こうした2期にわたる変遷は、斎王の代替わりを示唆しているようで、Ⅰ期は天武朝(てんむちょう)の大来(おおく)皇女、Ⅱ期は文武朝(もんむちょう)の当耆(たき)皇女・泉(いずみ)内親王・田形(たかた)内親王の斎王が入った宮殿と推定されます。

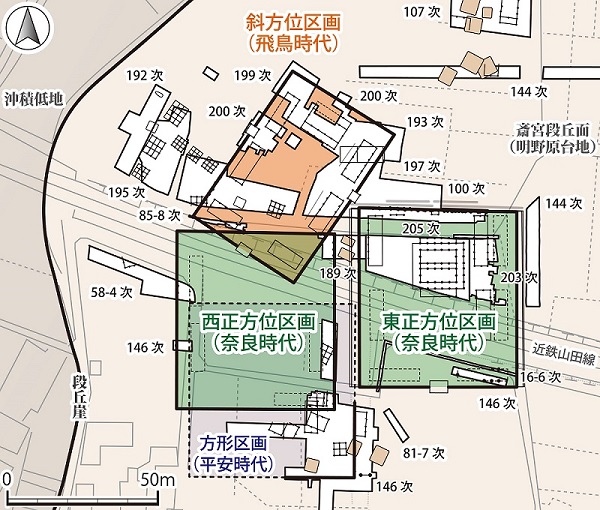

飛鳥・奈良時代の斎王宮殿域とその周辺

宮殿域の範囲は、飛鳥斎宮Ⅰ期で東西長約38.2m、Ⅱ期で約40.8m、南北長はⅠ・Ⅱ期ともに正殿の中軸線で約58.4mを測ります。基準尺を唐尺(1尺=0.292m)で換算すると、Ⅰ期は東西130尺、Ⅱ期は東西140尺、南北が正殿の中軸線で200尺となります。基準となる造営尺を用いて計画的な設計によって宮殿を造営したものとみられます。

斎王宮殿域の北東側の周辺域には、伊勢道の敷設(ふせつ)とそこから派生する道路が接続しています。こうした古代官道や派生道路を境界として、飛鳥・奈良時代の斎王宮殿の区域、官衙(かんが)的な区域、官人層の居住区域といったゾーンに分けて斎宮は造られたようです。つまり、斎王宮殿域を中心として、官衙的区域・官人層居住区域という重層的に空間を形作っていたと考えられます。

飛鳥・奈良時代の斎王と「宮殿」

飛鳥時代の斎王宮殿域(東上空から)

正殿(東から)

調査研究課