2007年11月21日

斎宮跡第152次発掘調査ニュース

調査の記録、そして遺構の保存

第152次調査は大詰めを迎えています。発掘調査は遺構や遺物を見つけて掘り出すだけでなく、それを精密に記録しておくことも必要です。実は記録作業は調査の半分以上を占める!といっても過言ではありません。

斎宮跡の発掘調査では通常、写真と実測図の二つの記録方法があります。

まず写真。これは一般のいわゆる35mmフィルムだけでなく、写真屋さんが記念撮影などで使う大判や中判のフィルムでも撮影します。フィルム面が大きいほど、記録される情報の量が増えるのです。フィルムはこれらのサイズでそれぞれ白黒用とカラースライド用の二種類。つまり同じカットで最大6種類の写真を撮ります。さらに念のためにデジカメでもパチリ。

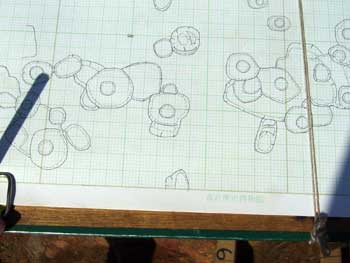

次に遺構の実測図は2mm方眼の紙に20分の1の縮尺で書きます。このとき長さ3mの「間(けん)ざお」と呼ばれる木のモノサシを並べ、コンベックス(スチール製の巻尺)も補助的に使いながら書くのですが、頭の中で測った数字を20分の1に変換していかなければならないので、慣れるまでは結構時間がかかります。手馴れたベテランは「間ざお」を並べたあとはサッサと書いていけるのですが。これらの記録は、発掘調査の最も大切な資料として、博物館に永久保管されるのです。

こうして一連の発掘調査の作業が終わると遺構の埋め戻しが始まります。見学にこられた方からは「もったいない。」というお声もちょうだいしますが、遺構は露出したままだと崩れていったりカビが生えたりと保存上望ましくないのです。また、今回は畑をお借りしているので、もとどおりにしてお返ししなければなりません。今月いっぱいくらいまでは遺構の実測と埋め戻しを平行して行っています。

やぐらの上からの遺構の写真撮影

上からみるとこんな感じ。撮影にさきだって遺構面をきれいにしています。

「間ざお」を並べて遺構の実測

「間ざお」をきちんと並べるところから実測ははじまります。

これが20分の1の遺構実測図

記録が終われば遺構をこわさないように埋め戻します。

(O)