第25話 最後の斎宮頭 平親世(たいらのちかよ)-三代続いた斎宮との関係-

来年の大河ドラマは久しぶりに平安時代を扱った「平清盛」だそうです。ということで思い出したので、今回は、平氏と斎宮についてのお話に、少し補足を入れたいと思います。

皆さんは「平氏にあらずんば人にあらず」という言葉をご存じですか。平氏のおごりを象徴する言葉として知られているものです。じつはこの言葉、江戸時代の学者、頼山陽の書いた歴史書『日本外史』にある「平族にあらざる者は人にあらざるなり」という一節が元になっているらしいのです。つまり『平家物語』にはこの形ではでてきません。

『平家物語』でこれに当たるのは「この一門ではない者は、皆人ではないようなものだ」という意味の言葉です。そしてこのセリフは、平清盛ではなく、平時忠(たいらのときただ)という人物が豪語したのだとされています。

実は平時忠と平清盛とには直接の血縁関係はありません。時忠は清盛の妻、時子の弟にすぎないのです。妻の弟なら、当時の感覚では一門ではありません。そのため、時忠自身は平氏滅亡の後、能登(現在の石川県)に流されましたが、その一族は「平」姓の貴族として京に残っていくのです。つまり、平氏は武家の平氏だけではなかったのです。

ではなぜ時忠は「この一門」と言ったのでしょうか。

平氏の権力は、平清盛が武力で勝ち取った、というイメージが強いのですが、当時の権力は武力だけで握れるような野蛮なものではありませんでした。例えば木曽義仲や源義経でも、貴族社会になじめなければ、政治的に孤立して滅びの道をまっしぐらに走っていくのです。

清盛が権力を握れたもう一つの理由は、時の権力者・後白河上皇(のちに出家して法皇)が愛した女性と深い関わりがあったからなのです。その女性の名は平滋子。美しくて聡明で、権力者の心をとりこにした貴婦人でした。この滋子の姉こそ清盛の妻、平時子、そして兄が時忠なのです。

平時子といえば、左大臣平宗盛(たいらのむねもり)や建礼門院平徳子の母で、壇ノ浦の戦いの時に、孫の安徳天皇を抱いて海に沈んだ女性です。『平家物語』では「二位の尼」としても有名で、清盛死後は平氏の精神的支柱となっていました。

つまり、時子・滋子の姉妹によって、清盛は後白河上皇と義兄弟の関係になっていたのです。「平氏政権」とは、清盛・時子夫婦と、時子・滋子姉妹で支えられた体制であり、これが清盛大出世のもう一つの理由だったのです。

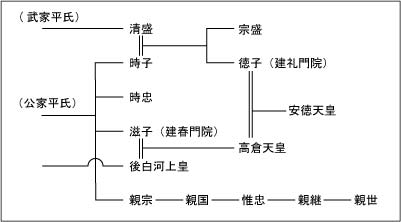

もともと平氏は桓武天皇の皇子から出た一族で、早くに二系統に分かれていました。一つが地方に行って武士になり、忠盛、清盛、宗盛などを生んだ武家の平氏となりました。そしてもう一つは、京に残り、貴族に列した公家の平氏の系統となったのです。時子・滋子の姉妹はこの公家の平氏の姫君でした。そしてこの平氏の当主こそ、二人の兄弟、平時忠だったのです。

つまり時忠は、この時子を介して清盛と、そして滋子を介して後白河上皇と、ふたりの権力者と結びついていたのです。だから彼のいう一門とは、清盛・時子・滋子に連なる「武家平氏と公家平氏のエリートたち」という意味なのです。

しかし、清盛と後白河の蜜月は、安元二年(1176)に平滋子が若くして亡くなると急激に破局に向かいます。平清盛が後白河を幽閉して独裁を極めた後に亡くなったのはわずか五年後の養和元年(1181)、その四年後の元暦二年(1185)には平氏は滅んでしまうのです。

そしてその過程で時忠の一族は、清盛方と後白河方に引き裂かれることになりました。この時後白河方に残った者に、時忠の弟・中納言親宗(ちかむね)という人物がいたのです。だからこの一族は平氏滅亡と運命を共にしませんでした。

この親宗に、従三位親国(ちかくに)という息子がいました。彼については『斎宮百話』第99話「群行を呑み潰した男」で紹介したことがあります。親国は、土御門天皇の代の斎王・粛子(すみこ)内親王が群行する際の行事【事務担当】に任命されました。なかなかやり手でぐうたらという、つかみ所のない人物のようです。

その時にも少し紹介しましたが、この親国の子に平惟忠(これただ)という人物がいます。時代が下って安貞二年(1228)、粛子の次の次の斎王、後堀河天皇の代の利子(としこ)内親王が群行する時に、彼は斎王に仕える役所、斎宮寮の次官、斎宮助(さいくうのすけ)となっています。そしてその翌年には、長官である斎宮頭に昇進しているのです。この時期には、地方官になっても赴任しないことがほとんどなのですが、惟忠は実際に伊勢に来て、斎宮で仕事をしていたようです。惟忠は利子内親王とともに帰京し、その後も順調に経歴を重ね、最終的に正二位太宰大貳(だざいだいに)という高官にまで出世しました。

そして何と、その子の平親継(ちかつぐ)もまた、延応元年(1239)に群行した次の斎王、四条天皇の代の昱子(てるこ)内親王の斎宮頭になっているのです。さらにその子の平親世も。親世が斎宮頭だったと記しているのは『尊卑分脈』という系図史料のみです。そこにはいつ斎宮頭になったのか、つまりどの時代の斎王だったのかは記録されていません

しかし、昱子内親王の後、伊勢に群行した斎王は、じつは一人しかいません。それは亀山天皇の時代、文永元年(1264)に群行した愷子(やすこ)内親王なのです。

斎宮頭をはじめ、斎宮寮の官人は、斎王の群行直前に任命されます。つまり、伊勢に来ずに退下した斎王には、斎宮寮はあてがわれないのです。これ以後、斎王は伊勢に群行しないまま約60年制度として続くことになります。ということは、この祖父・子・孫の三人は、何と伊勢に群行した最後の三人の斎王に仕えた斎宮頭であり、そして親世は最後に斎宮頭になった人物ということになるのです。

なんだか親国の借金を三代かけて返したような話ですね。

なお平親継は従四位内蔵頭(くらのかみ)にまで出世、平親世は早くに出家しているようです。親世は歌人としても知られていたようで『玉葉和歌集』や『新後撰和歌集』などにその歌が採られています。

平氏関係系図

(学芸普及課 課長 榎村寛之)