第96話 白菊はどこへ行った?

斎宮歴史博物館では、3月9日から23日(日)まで、企画展「花つくし」を開催しています。ちょうど博物館の外の花々が、梅から桜に変わり行く時期に合わせて、博物館の中でお花見をしていただこうという企画で、館蔵資料の中に描かれた様々な花を紹介するものです。絵や工芸の中ですから、春の梅・桜から夏の菖蒲、秋の菊と、四季の花ばなが楽しみ放題、特別展示室はこの期間、華やかなお花見室になっています。

その展示をしている中で、面白い発見がありました。

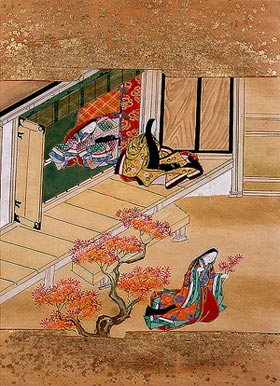

今回、活躍している資料に、『伊勢物語図色紙』50葉があります。これは『伊勢物語』の奈良絵本から挿絵のみを切り取ったと見られる色紙で、『伊勢物語』には花に関わる短編が多いため、色とりどりの花がちりばめられています。その中から2ケースにわたり、梅・桜・菖蒲・菊など八点を展示しているのですが、その中に第十八段の挿絵があります(写真1)。

写真1

長くもないので全文紹介しておきましょう。

むかし、なま心(なまはんかな風流心)ある女ありけり。おとこ、近う有けり。女、歌よむ人なりければ、心見むとて、菊の花のうつろへるを折りて、おとこのもとへやる。

紅ににほふはいづら白雪の枝もとをゝに降るかとも見ゆ

(白菊が紅につやつやと色づいているといいますが、その色はどこに見えるのでしょう、白雪が枝もたわむほどに降っているようで、一向に色づいた様子は見えませんね)

おとこ、知らずよみによみける。

紅ににほふがうへの白菊はおりける人の袖かとも見ゆ

(紅色につやつやと色づいている、その上を白雪が覆っているようなこの白菊は、これを折取ってくださった人の袖口の色かとも見えますよ)

このような話なので、出てくる花は、薄紅に色変わりした白菊なのですね。ところが写真1をごらん下さい。女性が女童に取らせているのは、どう見ても紅葉なのです。絵のかたわらには立派な紅葉の古木が、そして白菊などどこにもありません。

つまりこの絵では、女が届けたはずの菊の花が、紅葉の枝になっているのです。

どうしてこんな不思議なことが起こったのでしょう。

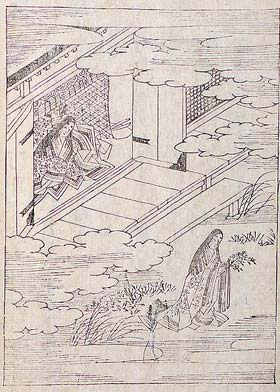

じつは江戸時代の『伊勢物語』の挿絵は、多くの場合、慶長13(1608)年に刊行された『嵯峨本伊勢物語』の挿絵に由来しています。そこで第十八段の挿絵(写真2)と比較してみました。すると、ほとんど同じ構図なのですが、何と!紅葉の木がないのです。さらに、女童の手にしているものは、おそらく菊なのでしょうが、一見して菊とも紅葉ともわからない描かれ方をしています。これではすっきりとした解決にはなりません。

写真2

ところが、本館には、紅葉と白菊が描かれている第十八段の挿絵がありました。それは『伊勢物語絵巻』全三巻の中に描かれているのです。ここでは庭に紅葉の木があり、女性が持つのは白菊なのです(写真3)。

写真3

この絵巻は、江戸時代中期のものと考えられていますが、第十八段の構図は、嵯峨本や伊勢物語図色紙とは、全く異なっています。そして近年、ダブリンのチェスタビーティー・コレクションにある奈良絵本などとの比較から、この絵巻の嵯峨本と異なる場面は、より古い室町時代の伊勢物語絵巻を基にして作られた可能性のあることが指摘されています。

とすれば、室町時代の伊勢物語絵の中に、紅葉で季節感を表現し、女性の手には白菊を取らせる、という構図の挿絵がすでにあったのかもしれません。そして、『伊勢物語図色紙』の絵師は、古い伊勢物語絵から紅葉の木を、新しい嵯峨本の挿絵からは紅葉とも菊ともつかない枝を持つ女童を借りてきて、白菊を捨てて、「紅葉の盛りの庭でその枝を折り取る女童」という独自の構図を創り出したものと考えられるのです。

以上のように推理すると、ひとつ面白い事実が浮かび上がってきます。この挿絵を描いた絵師は、『伊勢物語』の原文を全く見ていなかったことになるのです。こうした挿絵は多くの場合、その画派に代々伝わった、粉本(ふんぽん)と呼ばれる下絵を基に、絵師が独自の解釈を加えながら作成していくものなのですが、この「菊のない白菊の段」の挿絵は、その作成過程で、原文をほとんど意識しないまま、紅葉の美しさを追求してアレンジを加えていった結果生まれたもの、ということになるのです。この『伊勢物語図色紙』は、江戸時代絵師の創作活動の一端をうかがわせる、珍しい資料だといえるのかもしれません。

今回ご紹介しました「色紙」と「絵巻」は、企画展「花つくし」の会期中、3月23日(日)まで博物館で展示しています。この機会にぜひとも御覧下さい。

(学芸普及課 課長 榎村寛之)