第100話 百回記念 資経本斎宮女御集初公開

おかげさまをもちまして、2001年に連載を開始いたしました『斎宮百話』、文字通り百回目を迎える運びとなりました。

さて、記念すべき百回記念にご紹介いたしますのは、昨年度末に本館資料に仲間入りをいたしました、『資経本斎宮女御集(すけつねぼんさいくうにょうごしゅう)』です。

『斎宮女御集』とは、10世紀前半の朱雀天皇の時代に斎王となり、その弟の村上天皇と結婚して斎宮女御と言われた徽子女王(929-985)の歌集です。

徽子女王について、『平安時代史事典』を要約すると、ざっとこんなものでしょうか。

徽子女王(929-85)。醍醐天皇の皇子重明親王の娘。母方の祖父は摂政藤原忠平。承平六年(936)に斎王となり、天慶元年(938)群行。同八年、母の喪で退下し帰京。天暦二年(948)に村上天皇に入内。同三年に女御の宣下を受け、同年規子内親王を儲ける。同十一年に承香殿女御歌合を行うなど、当時の歌壇の中心として活躍。康保四年(967)に村上天皇と死別。天延三年(975)に規子内親王が斎王となると、翌年の初斎院入りから同行、貞元二年(977)に伊勢に再び下り、斎王とともに永観二年(984)まで斎宮にある。帰京の翌年、寛和元年(985)死去。

徽子女王の歌の特色は、いわゆる「職業歌人」の和歌ではないため、題詠、つまりお題をもらって歌合などで詠む和歌ではなく、村上天皇や知人の貴族女性たちとやりとりした歌や、自分の感慨を綴ったものが多いことでしょう。それは女御という立場でなければなかなかできないことであり、まとまって残す、ということになるとさらに珍しいものだったといえるでしょう。とすれば、斎宮女御の歌の内容研究は、彼女が属していた社会や階層の研究にもつながるわけで、それが何を、どのような環境で詠っているのかは平安時代の社会を知る興味深い素材といえるのです。そこには単なる和歌研究以上の可能性があります。

しかも、彼女は三十六歌仙の一人に選ばれた歌人で、琴の名手としても知られたうえ、この時代の皇族女性にはとても不可能な、二度にわたる伊勢行きをしてのけたのですから、その人柄や感性には大変興味を持たれていたと思われます。三十六歌仙を選んだのは、紫式部に「このあたりに若紫はいますか」と呼びかけたことでも有名な、和歌と漢詩と音楽に通じた文化人藤原公任(966-1041)と、村上天皇の皇子で、これも知識人として知られた具平親王 (964-1009)です。おそらく二人とも、少年の頃に彼女の伊勢下向事件に接しています。三十六歌仙は原則として過去の歌人から選ばれているようですが、二人とも徽子女王については、はっきりと覚えていたでしょう。つまり三十六歌仙が選ばれた時点では、徽子女王は、まだ「ついこないだの人」だったのです。単に歌人としての力量だけではなく、その人生の特異さゆえに、彼女は「記憶に残る人」になっていたのでしょう。

このような歌人の歌集のためか、『斎宮女御集』には不思議な歴史がうかがえます。もともと私家集には、『小野小町集』や『猿丸大夫集』のような「どう考えても後世の人が勝手に作った」ものもあるくらいで、編纂の規定はあってないようなのですね。そのため、人気があればある程、転写の過程で、色々なバージョンができてきたようなのです。例えて言えば、ビートルズのCD集に「決定版」とか「名曲選」とか「全曲集成」とかがある感じでしょうか。

『斎宮女御集』の場合、その写本には、歌の数によって四種類の系統があることが知られています。163首、265首、102首、そして部分しかわからない、少なくとも101首(実際には250首ほど)の「小島切」です。

さて、『斎宮女御集』で最も古い写本が残っているのは265首の『西本願寺本』で、小島切もほぼ同様に平安時代終わり頃の書写と見られています。

今回購入した資経本は102首で構成されている写本で、鎌倉時代の永仁二年(1294)に書写されたという書き込みがあり、この系統の本としては最も古い写本に属します。

そしてこの本の興味深い所はその伝来にあります。冷泉家に伝来し、その前は二条家にあったらしいのです。

現在、冷泉家は藤原定家の子孫、つまり和歌の家として、伝来資料を『時雨亭文庫』として整備し、古典籍の正倉院とも言われています。この『斎宮女御集』は、その伝来資料の中の「私家集」と呼ばれる一群の歌集の一冊として作成されたものと見られています。

ところがこれらの本は、もともと冷泉家にはなかったようです。そこには冷泉家の複雑な歴史が反映されているのです。

藤原定家の跡継ぎは藤原為家でした。ところがこの為家には為氏・為教・為相の三人の息子があり、二条(摂関家の二条家とは別)・京極(近世大名になった京極家とは別)・冷泉の三家に分裂します。為相の母だけが異なり(女流歌人で、『十六夜日記』などの作者として知られる阿仏尼です)、年もかなり離れていた(為教と為相は36歳差)ので、色々と対立もあったのですが、京極家は早くに断絶、二条家も南北朝期に絶え、最終的に冷泉家が残りました。そして二条家の所蔵資料の一部が冷泉家に入り、その中に「私家集」もあったようなのです。

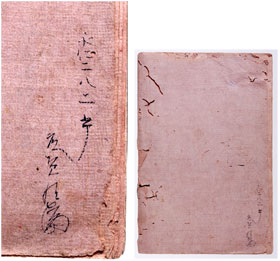

裏表紙(右)と藤原資経の署名の拡大(左)

「私家集」には藤原資経という人物の署名と花押があります(資経本の名はこの署名に由来しています)。しかしこの人物は歌人として名を残している訳ではなく、どうも二条家の事務方の人間のようなのです。そして「私家集」の作成は、たぶん新しい勅撰集などの編纂の下準備として、信頼できる古歌集のデータを集めたものと考えられています。

つまり、この『斎宮女御集』は、二条家が集めたほどの、信頼性の高い本ということになるのです。つまり「定家直系の家がその価値を認めた本」なのです。

ところがこの本は、今は時雨亭にはなく、江戸時代につくられたと見られる詳細な副本のみが伝わっています。つまり江戸時代に何らかの理由で外部に出され、行方不明になっていたのです。それが昨年、東京の古美術商で発見されました。

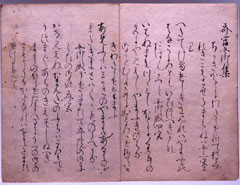

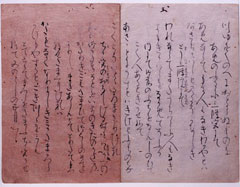

昨年某月、オファーにより、東京の某所にてはじめてこの本を調査した時、まず思ったのは、絹布のような料紙だ、ということでした。後から知ったことですが、この本の料紙は平織りの布目に見えるようにわざわざ後から整形しているのだそうで、墨のつきをわざと悪く、力を抜くと少し間が空くようにしていたのです。それは絹本、つまり絹に書いているような墨の雰囲気、水茎の跡を楽しむという、心憎い配慮のなせる業なのでした。さらに紙の色は、前半が卵色で、後半は緋色になり、ここにも心配りがうかがえます。一見地味に見えますが、じつに繊細な計算によって作られた本であることは間違いありません。現代に鎌倉時代の歌集の完全な写本が発見されることは極めて希で、奇跡といってもいいぐらいです。海外に流出し、また断簡にして掛幅となれば、いったいいくらの値が付くのか、わかったものではありません。

それが、京セラミタ株式会社様のご高配により、今回当館の資料となったのです。おかげさまで全国的に採り上げていただき、博物館開館20周年を控えて、大きな話題となりました。

この歌集は現在、斎宮歴史博物館の展覧会『源氏物語と三重』で初公開中です。期間は6月8日(日)まで、今年中の展示予定は今のところありません。

この機会を逃さず、ぜひご覧下さいますよう。

(学芸普及課 課長 榎村寛之)