MieMuのクイズ解説ページ

クイズにもどる

問題1の正解はミエゾウです

ミエゾウ全身骨格復元標本

430万~300万年前頃に、三重県で生き続けていたゾウです。日本では約10種類の化石のゾウが確認(かくにん)されています。 それらの中でミエゾウは最大の大きさをしています。全長8m、肩(かた)までの高さ4mほどの大きさであったと考えられています。

問題2の正解は伊賀地域です

かんじょう縄

伊賀地域には、流行病や災害が地域に入ってこないように、道や川に大注連縄(おおしめなわ)を掛(か)ける 「カンジョウナワ」と呼ばれる行事が伝えられています。全長20mほどの注連縄(しめなわ)には鍋つかみ(なべつかみ)、 たこ、わらじ等大きな藁飾りや木の御札(おふだ)が吊(つ)り下げられています。 基本展示室「伊賀盆地の農村」に展示されています。

問題3の正解はマッコウクジラです

マッコウクジラの全身骨格標本

「東紀州・熊野灘の自然」では、全長8.3mのマッコウクジラの全身骨格標本が天井を泳いでいます。 大きな頭部形状が特徴で、ハクジラ類の中で最も大きく、全長は最大18mにもなります。 深海をもつ熊野灘は、マッコウクジラの生活にとって重要な海域になっています。

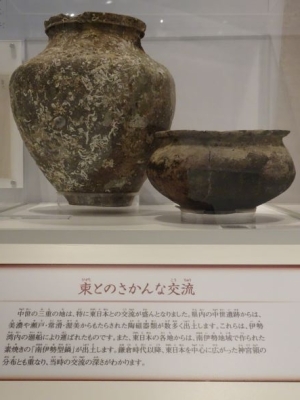

問題4の正解は鎌倉時代です

常滑焼(とこなめやき)の甕(かめ)

引き上げ地点の位置から考えると、知多半島(ちたはんとう)で生産し、出荷(しゅっか)された 常滑焼を積んだ船は熊野灘沿岸(くまのなだえんがん)の港を目指していたと考えられます。 この陶器(とうき)は、すでに鎌倉時代には伊勢湾と熊野灘の沿岸地域が、 船を使用しての交流でつながっていたことを示(しめ)しています。

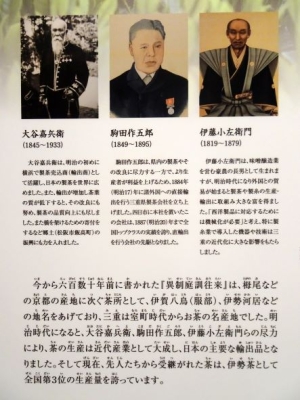

問題5の正解は茶です

力を尽くした人々

三重県は室町時代からお茶の名産地でした。大谷嘉兵衛(おおたにかへえ)<松阪市飯高町>の活躍(かつやく)により 幕末・明治初期には、日本茶は重要な輸出品となりました。その大半が伊勢茶でした。 また、伊勢茶が盛ん(さかん)になるよう力を尽く(つく)した人物として駒田作五郎(こまださくごろう) <津市芸濃町>、伊藤小左衛門(いとうこざえもん)<四日市市>がいます。

問題6の正解は棒を通して2人で持ち運びをするためです

箪笥、長持についている金具

当時の人々は、箪笥(たんす)、長持(ながもち)の側面についている金具に棒(棹:さお)を通して持ち運びをしていました。 棹を通した運んだことから、箪笥、長持の数え方が、一棹、二棹・・となったといわれています。

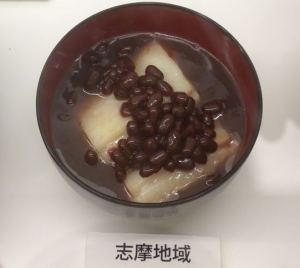

問題7の正解は志摩地域です

小豆汁(あずきじる)のお雑煮

こども体験展示室では、三重県の食文化を引き立てるお雑煮や郷土料理(きょうどりょうり)が紹介されています。 県内のお雑煮では、角餅(かくもち)や丸餅(まるもち)の両方がつかわれています。 だし汁についても、すましと味噌(みそ)が入り混じっています。 全国的に見ても、三重県のお雑煮は東日本と西日本の両方の特徴をもつと考えられます。

問題8の正解はカモシカです

カモシカの剥製(はくせい)

1964(昭和39)年に県民投票で選ばれました。日本固有(にほんこゆう)のウシ科の動物です。 オス、メス両方に短い角(つの)が生えています。角の表面には角輪(かくりん)と呼ばれる筋(すじ)があり、 これを数えると年齢を知ることができます。三重の実物図鑑、基本展示室に剥製(はくせい)が展示されています。

問題9の正解はなすび団扇(うちわ)です

なすび団扇(うちわ)

柄(え)をナスビのヘタに見立てた形が特徴で、ナスビのなすは成す(なす)に通じるので縁起(えんぎ)がよいとされています。

問題10の正解はカエルです

オオサンショウウオのさんちゃん

オオサンショウウオは、体の長さ150cm、体重は40㎏にもなる世界最大の両生類(りょうせいるい)です。 メスが卵を産(う)んだ後40日~50日後に卵がかえります。卵がかえった後の赤ちゃんはえらで呼吸(こきゅう)します。 産まれて4~5年で大きさ20~50cmになり、えらがなくなります。 そこから、皮膚(ひふ)と肺(はい)で呼吸するようになり親とほぼ同じ形の体になっていきます。