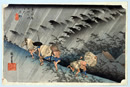

広重「東海道五十三次之内 阪之下」

| 資料名 | 広重「東海道五十三次之内 阪之下」 (ひろしげ とうかいどうごじゅうさんつぎのうち さかのした) |

||

|---|---|---|---|

| 時代 | 江戸時代 | ||

| 資料番号 | - | 寸法 | たて:24.5cm よこ:36.8cm |

| 解説 |

江戸時代に東西交通の大動脈であった東海道は、奈良・伊賀方面に通ずる大和(やまと)街道、伊勢へ向かう伊勢別(いせべつ)街道が交差する交通の要衝であった関宿(せきじゅく)から、西方の伊勢・近江(おうみ)国の間にそびえる急しゅんな鈴鹿山脈を越える鈴鹿峠へと向かいます。古くは加太(かぶと)峠を越えていた東海道が、鈴鹿峠越えのルートとなったのは、平安時代前期の仁和(にんな)2年(866)に阿須波道(あすはみち)と呼ばれる鈴鹿山脈を越える道が開かれてからです。以来、このルートが正式な東海道として長く利用され、現在の国道1号線に受け継がれています。関宿の西の追分(おいわけ)から、両側に山が迫る鈴鹿川の渓谷沿いの東海道を進むこと1里半(約6キロ)で、阪之下の宿(しゅく)に至ります。東海道48番目のこの宿場は、難所であった鈴鹿峠をひかえて宿泊する客も多く、かつて山間に48軒に及ぶ旅籠(はたご)が軒を連ねていたといいます。 |

||

|

|||

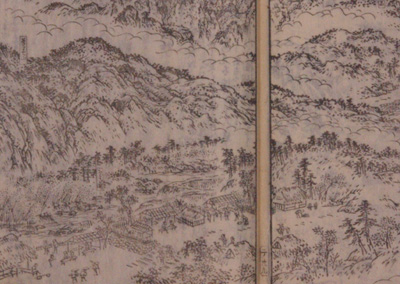

『参宮名所図会』に描かれた「筆捨山」  現在の「筆捨山」(中央手前の山」 |

|||

| 関連ページ |  |

広重「東海道五十三次之内 庄野」 | |

|

広重「東海道五十三次之内 亀山」 | ||

|

広重「東海道五十三次之内 関」 | ||