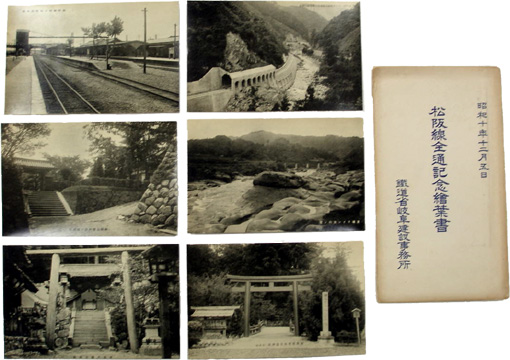

松阪線全通記念繪葉書

| 資料名 | 松阪線全通記念繪葉書 | 資料番号 | JR0000377 | |

|---|---|---|---|---|

| 寸法 | たて: 88mm よこ:138mm |

時代 | 昭和時代 | |

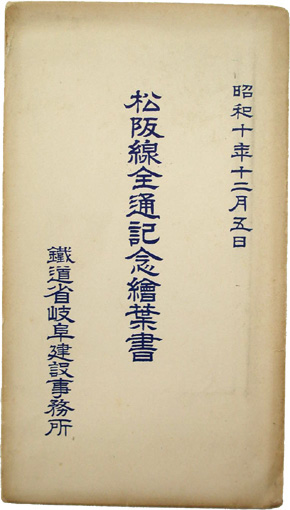

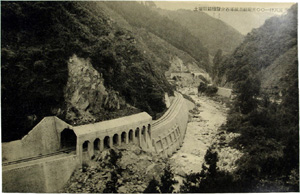

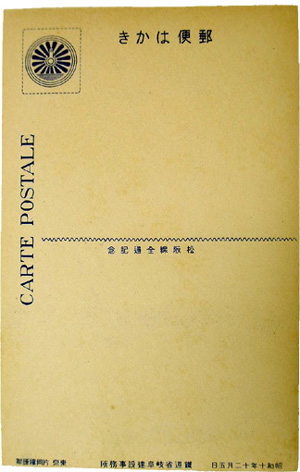

| 解説 | 三重県内にはJR東海が運営する路線が4路線あります。そのひとつに松阪(松阪市)と伊勢奥津(いせおきつ・津市美杉町/旧一志郡美杉村)を結ぶ名松線(めいしょうせん)があります。1日下り8本、上り9本の列車が走るだけのローカル線ですが、その計画は壮大なものでした。日本では、昭和62(1987)年にJRが発足するまでは、「改正鉄道敷設法」という法律で、どこに鉄道を建設するかが定められていました。その「改正鉄道敷設法」別表に「81 奈良県桜井ヨリ榛原、三重県名張ヲ経テ松阪ニ至ル鉄道及名張ヨリ分岐シテ伊賀上野附近ニ至ル鉄道並榛原ヨリ分岐シ松山ヲ経テ吉野ニ至ル鉄道」というのがあります。この「奈良県桜井ヨリ榛原、三重県名張ヲ経テ松阪ニ至ル鉄道」こそが、現在の名松線なのです。大正11(1922)年に松阪と名張を結ぶ目的で建設が決まった名松線は、翌年に松阪から測量が始まり、昭和2(1927)年には建設工事が始まりました。昭和4(1929)年に松阪と権現前(ごんげんまえ)間が開通。その後、翌年には井関(いせき)まで、2年後には家城(いえき)まで開通しました。そして、建設を始めてから8年後の昭和10(1935)年12月5日、伊勢奥津までの43.5kmが全線開通しました。写真の資料は、この全通を記念してつくられた絵はがきです。「松阪線始点松阪停車場」「三八粁一〇〇米附近本線落石止覆鐵筋混凝土」「松阪公園内鈴ノ屋遺蹟」「家城ライン送舟ノ景」「別格官幣社北畠神社(多気村)」「若宮八幡宮本殿」の6枚で1セットとなっています。「松阪線」というのは、名松線の建設工事中の名称です。全線開通した12月5日には、松阪市第二小学校で鉄道大臣や三重県知事も出席した盛大な祝賀会が催されています。全通当初の運転本数は、1日8往復で、気動車(ガソリンを燃料としていたもの)と蒸気機関車に牽引された列車が使われました。その後、参宮急行電鉄本線(現在の近鉄大阪線・山田線)の開通や利用者の減少などから伊勢奥津から名張までは延長されることはありませんでした。(FK) | |||

|

||||

松阪線始点松阪停車場 |

絵はがきセットの封 |

|||

三八粁一〇〇米附近本線落石止覆鐵筋混凝土 |

||||

松阪公園内鈴ノ屋遺蹟 |

絵はがきの表面 |

|||

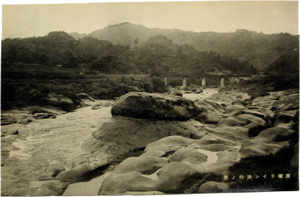

家城ライン送舟ノ景 |

||||

別格官幣社北畠神社(多気村) |

切手を貼る部分に蒸気機関車の 動輪がデザインされています。 |

|||

若宮八幡宮本殿 若宮八幡宮本殿 |

||||