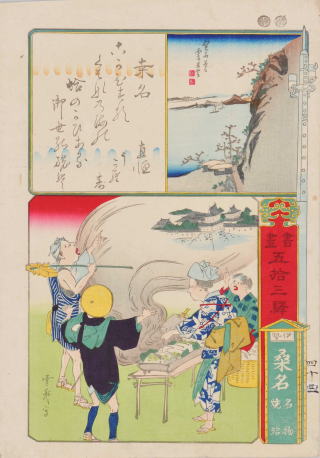

東海道 四日市(二代広重)

| 資料名 | 東海道 四日市(二代広重) | |||

|---|---|---|---|---|

| 時 代 | 江戸時代末 | |||

| 資料番号 | 177 | 寸 法 | たて:24.8cm よこ:18.4cm |

|

| 解 説 | かつて、伊勢湾は蜃気楼の名所だった…。今、このように聞いても、直ぐには信じられませんが、江戸時代にはかなり広く知られていたようです。寛政9(1797)年に出版された東海道の詳細な案内書『東海道名所図会』には勢州四日市の那古浦(なごのうら)の蜃気楼が絵入りで紹介され、また、幕末から明治初めにかけて流布した街道浮世絵のうち、桑名・四日市を描いたものの多くに伊勢湾の蜃気楼が採り上げられています。 今回ご紹介する二代歌川広重の『東海道 四日市』は、このような四日市の蜃気楼を描いた作品のひとつです。砂浜に槍持ちを従えた上級武士が床机に腰掛け、周囲を取り巻く従者たちは遠めがね、あるいは、小手をかざして伊勢湾の沖合を眺めています。そして、左手上方には、沖合に現れた異国の楼閣風の建物や幡などからなる蜃気楼が淡く描かれています。各々の浮世絵によって、描かれる蜃気楼の精粗や形状に差異はみられますが、楼閣・幡などで構成される点はほぼ共通しています。 先述の『東海道名所図会』では、蜃気楼は春夏の頃に海上に現れ、言い伝えでは、伊勢太神宮が尾張の熱田宮へ神幸するさまで、吹き流しなどが前後に伴う御輿、諸侯の行列、または楼閣宮殿の姿が鮮やかに見え、一瞬の間に消えると紹介するとともに、陽炎の類ではないかと推測しています。また、当時、蜃気楼は海中の巨大な貝が吐く気から生じるとも考えられており、貝から立ち上る煙の中に蜃気楼が描かれている浮世絵もあります。 なお、この『東海道 四日市』は、幕末の文久3(1863)年2~3月に行われた江戸幕府第14代将軍徳川家茂の上洛の旅程を題材として描かれた多数の浮世絵のひとつで、画中の上級武士は将軍家茂に見立てられています。また、同じ将軍上洛を題材にした歌川周磨の『東海道名所之内 桑名 蜃気楼』、二代歌川国貞の『末広五十三次 四日市』にも、蜃気楼を眺める将軍一行が描かれています。 『徳川実紀』によれば、上洛途上にあった将軍家茂は、文久3(1863)年2月29日朝に桑名の本統寺を出立し、途中、東富田村で休息して、四日市の多羅尾民部の陣屋に入っています。旧暦2月末は新暦の4月中旬にあたり、桑名・四日市付近の伊勢湾上に蜃気楼が発生しやすい時期とされていますが、実際に将軍家茂が蜃気楼を見たかどうかは、定かではありません。おそらくは、将軍上洛の様子とよく知られていた桑名・四日市の蜃気楼を、浮世絵師が観念的に結びつけた構図なのでしょう。当時、伊勢湾の蜃気楼は、桑名・四日市を代表する有名な事象だったのです。 春うららかな日に、北勢地方の海辺に出て蜃気楼をさがしてみるのも、おもしろいかも知れません。 |

|||

東海道 四日市(二代広重) |

(参考)書画五拾三駅 桑名 |

|||

|

(参考)書画五拾三駅 四日市 |

(参考)東海道名所之内 桑名蜃気楼 |

|||