イチモンジタナゴ(Acheilognathus cyanostigma)

| 和 名 | イチモンジタナゴ |  ホルマリン溶液 液浸標本(いなべ市北勢町産) |

|---|---|---|

| 学 名 | Acheilognathus cyanostigma | |

| 分 類 | コイ科タナゴ亜科 | |

| 資料形態 | ホルマリン溶液液浸標本 | |

| 資料番号 | Fi0000263 | |

| 原資料産地 | いなべ市北勢町 | |

| 採 集 年 | 1982年 | |

| 解 説 |

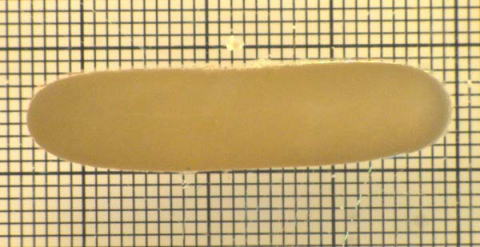

イチモンジタナゴはコイ科タナゴ亜科に属する純淡水魚類の1種です。タナゴ類は生きたイシガイ目の淡水二枚貝類の鰓(えら)内に卵を産み込むという特徴的な産卵様式をもっています。イチモンジタナゴの特徴的な形態として,体側にブルーの縦線が「一文字」状に長く伸びていることがあげられ,これが和名の由来となっています(写真1)。 イチモンジタナゴは,琵琶湖淀川水系や伊勢湾集水域に分布し,湖沼や池および川の流れの緩やかな場所に生息しています。体長約3 cmで成熟し,産卵は4~7月に行われます。産卵期が近づくと鮮やかなピンクの婚姻色を呈したオス(写真1)が貝の周りに縄張りを構え,他のオスを激しく追い払い,成熟して産卵管を体外に尻鰭付近から約3 cm伸ばしたメス(写真2)に求愛して貝に誘導しようとします。貝に誘導されたメスは長い産卵管の基部を貝の出水管付近に配置し,尿を出す勢いで産卵管を貝の水管内に挿入して,尿と共に卵を貝の鰓内に産み込みます。産卵には主にカラスガイ族貝類を利用します。卵は細長い長楕円形(長径3 mm,短径1.3 mm,写真3)でカラスガイ族貝類に適応進化したと考えられています。卵は貝内で(写真4),産卵後3日ほどで孵化し,孵化した仔魚は母親からもらった栄養分である卵黄を約1ヶ月かけてゆっくりと吸収して成長します。仔魚は卵黄を吸収し終えると夜を待って貝の水管から泳ぎ出ます。その後,岸際の水面付近で群れて動物プランクトンを食べて成長します。体長1.5 cmほどになると植物を専食するようになり冬までに体長約3 cmの成魚となって越冬します。翌春には産卵し,産卵後死亡しますが,一部の個体は再び越冬して翌々春に産卵します。寿命は長くて3年で,体長が最大7 cmほどになります(Kitamura 2006)。 イチモンジタナゴは,環境省のレッドデータブックで最も絶滅が危ぶまれる種として絶滅危惧IA類に指定されています(環境省,2020)。さらに滋賀県では野外生息地での採集が禁止されています。 今回ご紹介するこのイチモンジタナゴの標本はいなべ市北勢町で採集されたものですが,近年,その地域での生息情報は寄せられていません。三重県では2025年現在,イチモンジタナゴが良好に生息している場所は中勢地域に1ヶ所のみとなっており危機的状況となっています。その生息地では,地元住民が積極的に保全活動を行っています。かつてのイチモンジタナゴが生息した環境を保全・復元することが今まさに三重県産のイチモンジタナゴの生命線となっています。その生息地のイチモンジタナゴは地元住民の依頼により2025年現在,世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふで保存のため飼育展示されています。この機会に鮮やかな「一文字」を堪能してみてはいかがでしょうか。(KJ)

参考文献 |

|

|

(写真1)イチモンジタナゴのオス |

(写真2)イチモンジタナゴのメス |

|

|

(写真3)イチモンジタナゴの卵

|

(写真4)カラスガイ族貝類に産み込まれたイチモンジタナゴの卵と孵化した仔魚

|

|