斎宮跡とその周辺

多気郡明和町 伊勢神宮から約20㎞離れた、現在の三重県多気郡明和町、のどかな田園風景が広がるこの地には、都に似た都市「斎宮」がありました。 斎宮は、約1300年前、天皇に代わって伊勢神宮の祭祀に奉仕する女性「斎王」の住まいがあり、その斎王を支える斎宮寮という役所があった場所です。斎宮寮には寮頭以下総勢500人あまりの人々が働いていました。

斎王制度は天武天皇の時に確立されました。その時、斎王に選ばれたのが大来皇女です。以後は天皇の代替わりごとに、新しい斎王が卜定(ボクジョウ)で選ばれ斎宮に赴きました。飛鳥時代から鎌倉・南北朝時代まで660年間続きました。

斎王は、年に3度、「三時祭」(6月・12月の月次祭と9月の神嘗祭。三節祭ともいう)に限って伊勢神宮へ赴き神事に奉仕しました。普段は斎宮で都と変わらない生活をしていたといわれます。

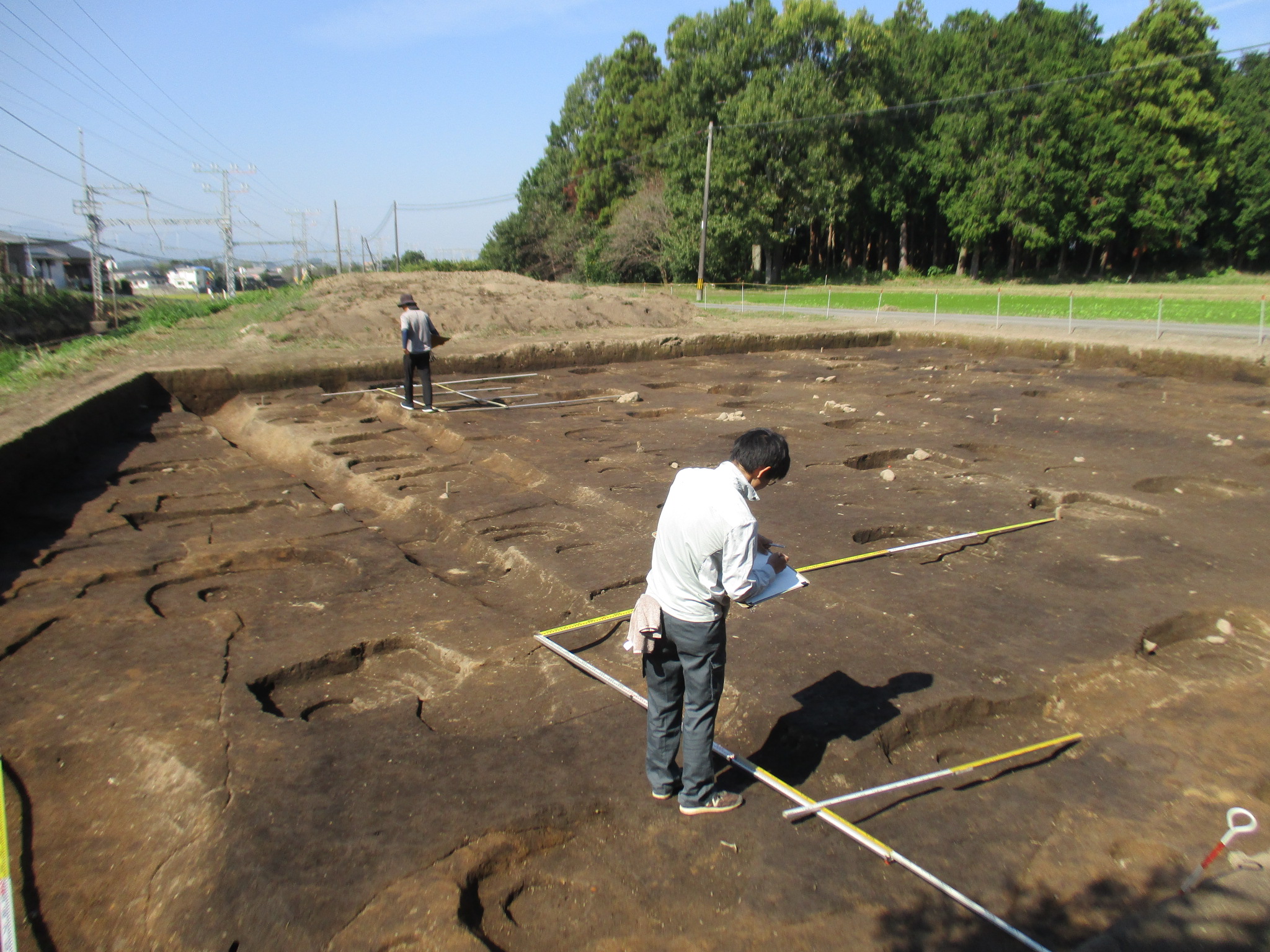

「幻の宮」地名として残っていた斎宮は、詳しい場所はわからず、そういわれていました。昭和45年(1970)の発掘調査でその存在が確認され、同54年に国史跡に指定されました。また、平成27年には文化庁の「日本遺産」に認定されました。

およそ50年経った現在も発掘調査が続いています。137ha余りの指定地全体に遺跡が広がっていることが、発掘調査から判明しています。訪れた際、発掘調査の現場に出会えるかもしれません。

斎宮歴史博物館

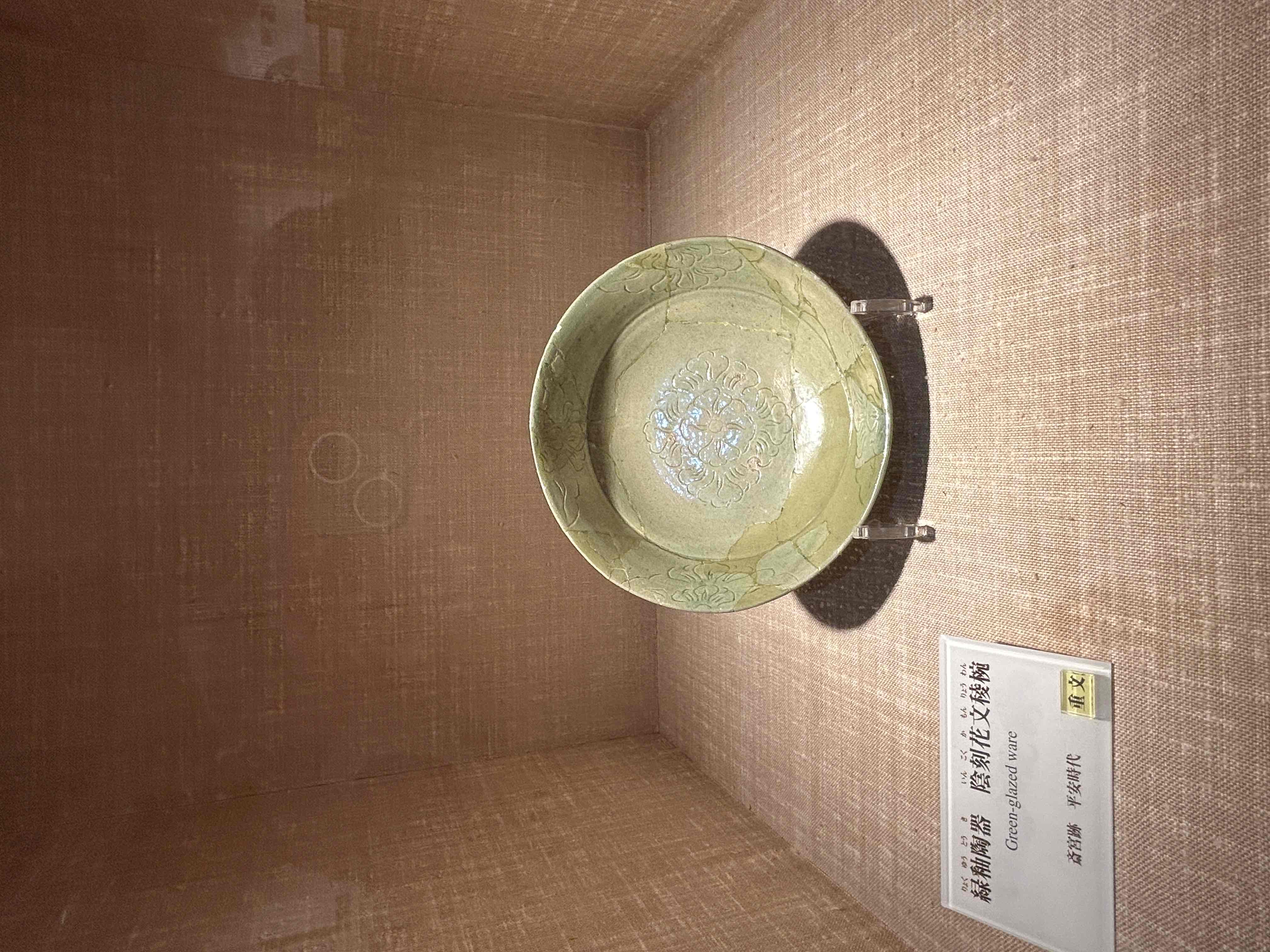

斎宮歴史博物館は、史跡斎宮跡内にあり、斎宮・斎王のことを詳しく知ることができます。斎王制度から斎王の斎宮での暮らしなどのほか、発掘調査によって見つかった出土品(重要文化財)や調査成果などが展示されています。

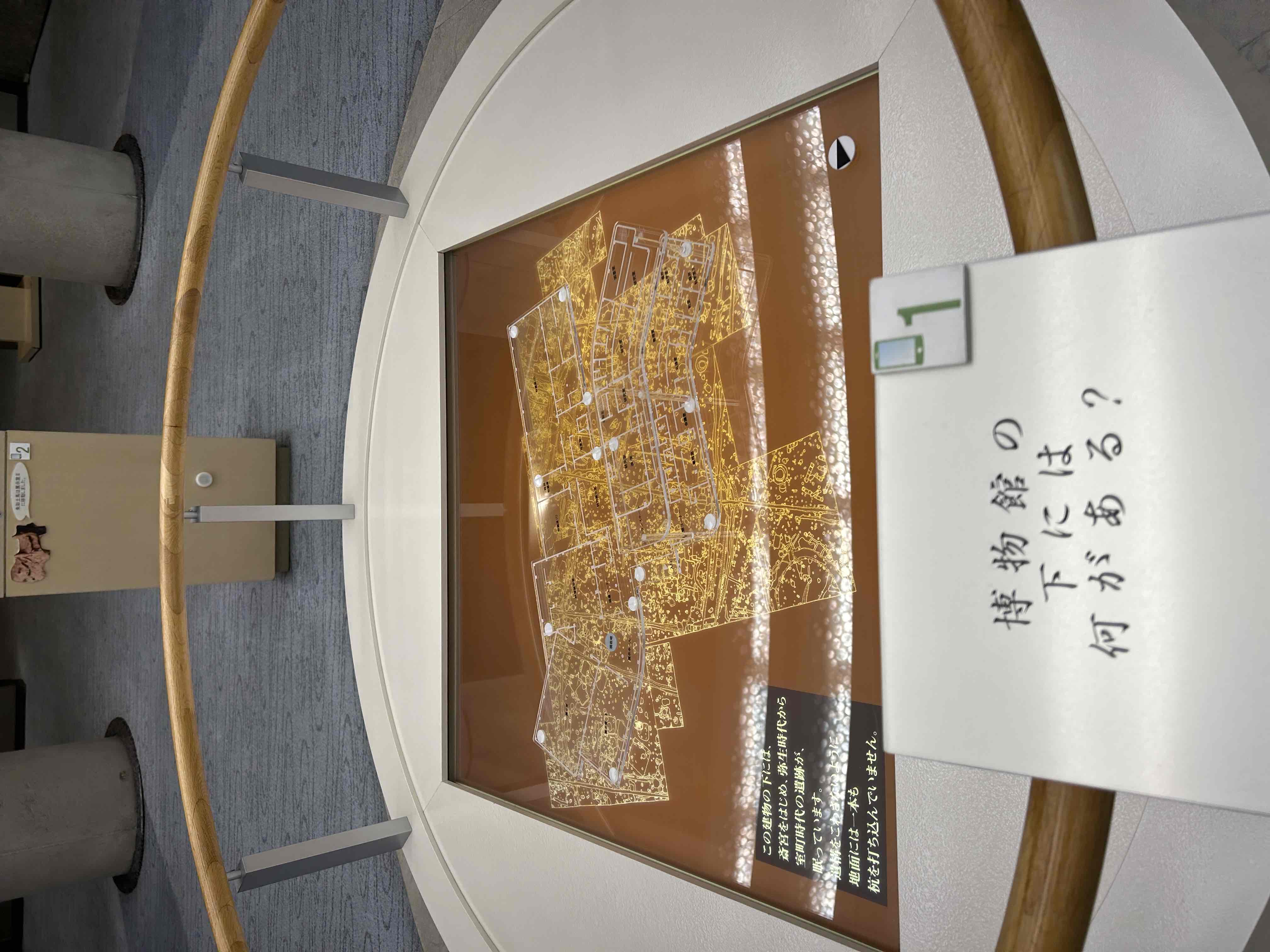

斎宮歴史博物館は、斎宮跡 の一角に建つサイトミュージアム(遺跡博物館)です。遺跡が壊れないように特別な工法で建てられています。博物館の下には、現在も先人たちの生活の跡が残っています。 展示室Ⅰ(文字からわかる斎宮)の手前には、博物館を象徴するイメージ像ともなっている祈る斎王像があります。後姿の人形ですが、凛とした佇まいが素敵な像です。

展示室Ⅰ(文字からわかる斎宮)には、実物大で再現された斎王の居室や、斎王を選ぶ際の卜定(ボクジョウ)に関する資料、都から 伊勢に来る群行の行程のジオラマ、年3回の 伊勢神宮での祭祀の様子がわかる立体ホログラム等が展示されています。

展示室Ⅱ(ものからわかる斎宮)には、出土遺物のほか、現在の斎宮跡の航空写真と当時の斎宮跡を対比できる模型、発掘現場を再現した模型などが展示されています。復元された築地塀、なぜかのぞき穴があるので、是非、のぞいて見てください。

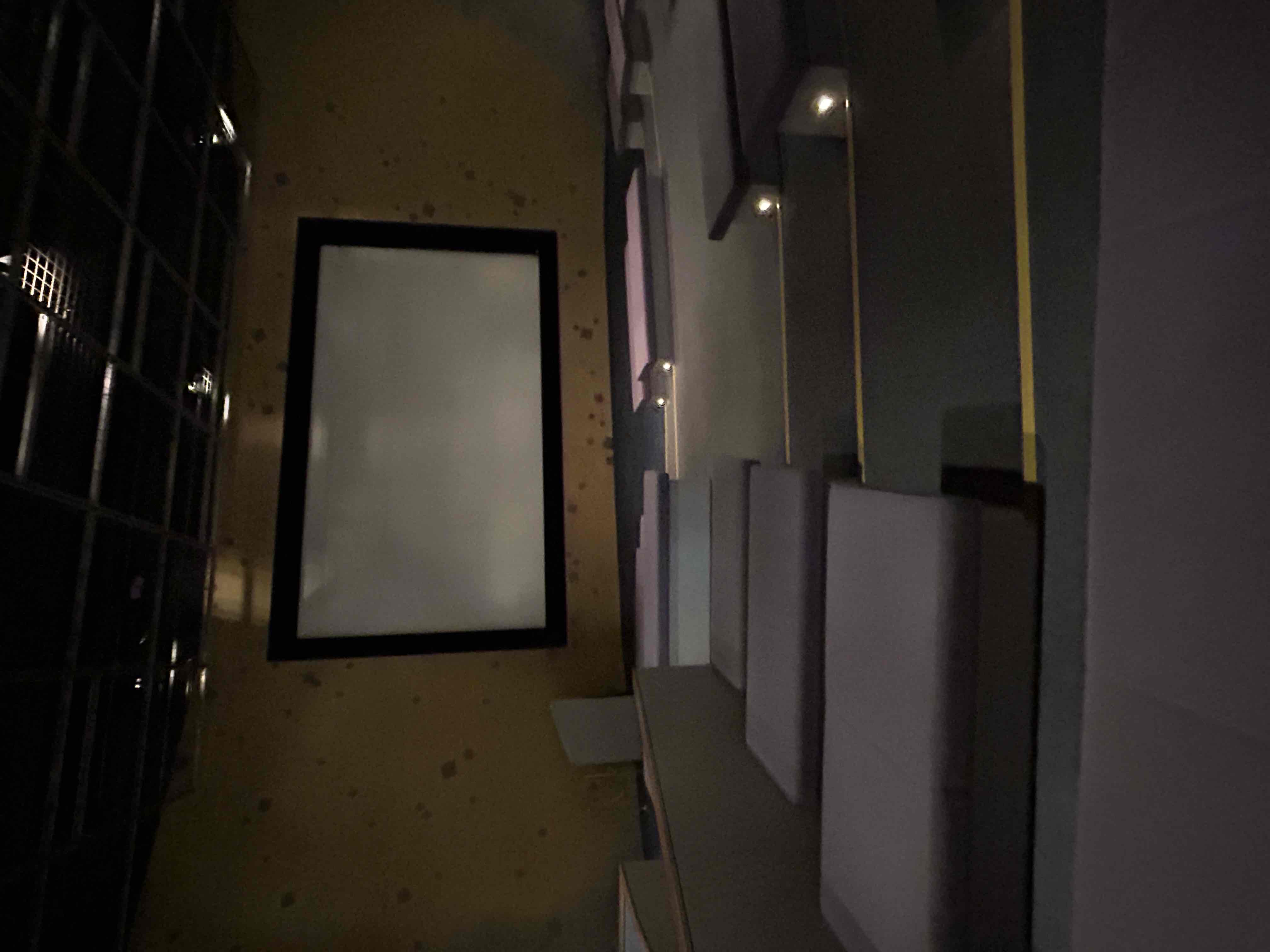

映像展示室では、斎王の儀礼と都から伊勢への旅を再現した「斎王群行」などが放映されています。映像を見ることで、より斎宮・斎王が理解しやすくなります。

映像展示室内には、斎宮跡出土の土器を時代順に並べた編年展示があります。飛鳥時代から南北朝時代まで続いた斎宮跡からは、さまざまな年代の土器が出土しています。時代による土器の違いに注目しながら見学してみましょう。

およそ50年続く発掘調査。出土遺物の中には、土器以外に硯(すずり)もあります。円面硯、円面の硯の下に足の装飾がある蹄脚硯、羊形の装飾のついた羊形硯、鳥形硯などの一部が出土し、復元されて展示されています。

博物館には、斎宮跡を調査する部署があります。発掘調査は継続的に実施されており、発掘調査で新しく見つかった遺物が、展示される場合もあります。訪れた時に、新しい発見に出会う可能性もあり、発掘調査の現地説明会などに参加できるかもしれません。

博物館では、企画展や特別展が行われています。また、講座や講演会などのほか、エントランスホール等でも展示を行っています。興味のある方はホームページなどでご確認ください。 また、斎宮での散策に迷ったら、斎宮歴史博物館エントランスホール横にある休憩スペースへ!タイムリーな情報が得られるかもしれません。ミニショップもあります。一息つきながら次の予定を考えてみてはいかがですか?

塚山古墳群・坂本古墳群

斎宮歴史博物館は塚山古墳群の中に建っています。古墳が何基か残っています。斎宮ができる以前にこの地を治めていた豪族の古墳と考えられています。博物館の敷地内にも古墳が復元されています。

斎宮歴史博物館から北東に1.5㎞離れたところには坂本古墳群があります。坂本1号墳からは、珍しい太刀が出土しました。この古墳群は復元整備され、古墳の形がよくわかるようになっています。

秡川

斎宮歴史博物館の裏には、「祓川」と呼ばれる川が流れています。斎王が、斎宮に入る前、最後の禊を行ったところです。江戸時代でも伊勢神宮を参拝する旅人は、この川を渡るときに祓(はらえ)をし、身を清めたことから、この名が付いたといわれます。

近鉄漕代駅に近い、祓川の東側に「祓戸(はらえど)」という地名が残っています。もしかすると、斎王はこのあたりで禊を行っていたのかもしれません。日本の河川には珍しく川岸が自然のままの林や竹やぶになっていて、昔と変わらない風景が残っています。

秡川は、三重県自然環境保全条例に基づく「秡川自然環境保全地域」に指定されています。これは、タナゴ類及びイシガイ類の保護が目的です。神宮橋の近くには、祓戸広場公園として整備されています。

竹川の花園

近鉄電車の線路脇には、『源氏物語』「竹河」の段に登場する「竹川の花園」の推定地があります。斎王がいた時代、花が咲き誇った花園は斎王にとって癒しの空間だったかもしれません。石碑が立っています。

いつきのみや歴史体験館

いつきのみや歴史体験館は、近鉄斎宮駅に隣接しています。三重県産の杉と檜を使用し、館内は木の香りに包まれた空間です。平安時代を彷彿させる寝殿造を模した建物です。館内に入ってすぐに目に入るのが葱華轝(そうかれん)です。これは、斎王が都から斎宮に向かう際に乗った輿(こし)で、この輿の搭乗体験ができます。葱華轝は天皇と斎王しか乗ることができませんでした。

平安時代の貴族の遊びの体験(双六、貝覆い)、小袿試着体験、十二単や直衣の装着体験(要予約)、蹴鞠など華やかな平安文化に触れられる場所です。機織り体験なども行っています。機織り機は、以前、伊勢神宮に布を納める神社で使用されていたのと同様のもので、復元された機織り機です。お立ち寄りの際には、古代の機織り体験を楽しんでみてはいかがですか?

楽しい平安時代の文化を、遊びながら体験できる「いつきのみや歴史体験館」、体験内容や行事などは、ホームページでご確認ください。

斎宮跡(10分の1模型)

いつきのみや歴史体験館の横には、斎宮の10分の1模型があります。今までの発掘調査で判明した建物と未確認の建物を、碁盤の目のように区切られた方格街区の中で再現しています。模型の中の道から、当時の斎宮を眺められる空間になっています。斎宮の10分の1模型の中には、斎王や女官たちの人形が置かれています。どこにいるのか探してみましょう。彼女たちがいる場所が斎宮の中心です。

そして、模型で建物の屋根の色に注目してみましょう!茶色の場合は、実際発掘してその場所に建物があったことが確認できているところで、灰色の屋根は、未発掘で確認ができていないところです。

いつき茶屋

いつきのみや歴史体験館 の前にあるいつき茶屋では、平安時代の斎王が食していたであろう食材を使った斎王宝箱弁当が食べられます。御所車の形をした弁当箱に古代米などが入った3段のお弁当です。平安時代の食文化を楽しむことができます。予約が必要です。いつき茶屋では、斎宮での休憩にいかがですか?

斎王の森

いつきのみや歴史体験館の北に見える森が「斎王の森」です。斎王の御殿があったという伝承があり、「幻の宮」斎宮が再発見されることになった原点となりました。昭和初期に建てられた「史蹟斎王宮址」の石碑と鳥居があります。

復元された古代の道

史跡公園「さいくう平安の杜」は、古代の区画道路に囲まれています。復元された道は、発掘調査で道幅15mとわかりました。この道は、都へ、伊勢神宮 へと続く古代の道です。この古代の道を使って斎王は都からこの地に来ました。大きな道が都から遠く離れた斎宮につくられたことは驚きです。復元された古代の道は、実際に歩くことができます。

古代の道を歩いて、さいくう平安の杜に向かいましょう。竹神社 の近くには、建物跡を示す柱列があります。見ることはできませんが、この柱には小学生のメッセージが書かれています。

さいくう平安の杜

さいくう平安の杜に入ると大きな木枠で囲まれたものが見えます。これは、井戸跡です。斎宮歴史博物館にもこれとよく似た井戸の模型があります。古代の斎宮にはこのような井戸がありました。また、3棟の木造建物は、斎宮跡の発掘調査の成果に基づいて、斎宮最盛期である平安時代初めの斎宮の姿を復元したものです。実際の発掘で確認できた場所に同じ大きさで建物が3棟復元されています。

その中の1棟の西脇殿では、平安時代、饗宴や儀式が行われたようです。復元された西脇殿では、建物の中に入ることができます。そして、西脇殿では、中庭で行われていたであろう儀式の様子を体感できるVRがあります。平安時代の斎宮の世界をリアルに体感でき、タイムスリップしたような体験ができます。斎宮寮の役人になったつもりで、西脇殿から、外を眺めてみるのもおすすめです。

これらの復元の建物を建てる際、建築史学の専門家の助言や全国の現存するその時代の建物等を参考にしました。基壇を持たない掘立柱で檜皮葺きの屋根という、平安初期の斎宮を体感できる復元の建物になっています。

ボランティアガイド

斎宮史跡内では史跡内をガイドしてくれる「斎宮ボランティアガイド」があります。事前に申し込みが必要です。 また、広い史跡内で利用できるレンタサイクルがあります。散策にご活用ください。

竹神社

さいくう平安の杜から近鉄の線路越し南側に見える森が竹神社です。江戸時代には野々宮と呼ばれ斎王ゆかりの森だと考えられてきました。明治時代になって神社となりました。周辺の発掘調査などから、このあたりが平安時代の斎王の宮殿があった場所だとわかりました。

竹神社では、満月の日に参拝する「満月参り」、月替わりの御朱印や季節の花を手水に浮かべる花手水などのイベントが開催されています。満月参りでは、夜になると参道が竹あかりで照らされ、屋台がでるなど、多くの人で賑わっていますよ。

室町時代以来、斎宮の東端の絵馬の辻には絵馬殿があり、大晦日に絵馬を掛け替えるという神事をしていました。起源はよくわかっていませんが、斎宮が栄えていた頃あたりかもしれません。竹神社には最後の絵馬が保管されています。

この儀礼は「斎宮世だめしの絵馬」といわれました。観世流の能の演目「絵馬」にもなり、その中では、掛け替えるのは神様です。絵馬に描かれているのが白馬だと翌年は晴天が多く、黒馬だと雨天が多いとされています。お伊勢参りの旅人も絵馬を見て楽しんでいたかもしれません。

伊勢街道

竹神社の前の道は江戸時代の伊勢街道です。当時の街道の様子を思わせる古民家がまだ残っています。旅の雰囲気を想いうかべながら散策してみるのもお勧めです。

ノハナショウブ

ノハナショウブは、明和町の町花です。斎宮付近では「どんど花」と言います。毎年5月下旬から6月上旬にかけて、濃紫色の美しい花が咲きます。平野に群生しているのは珍しく、国の天然記念物に指定されています。いつきのみや歴史体験館付近でも見られます。この花が咲く時期には「斎王まつり」が行われています。

斎宮跡史跡外

隆子女王墓

歴代斎王の中には、任期途中に斎宮で亡くなられた斎王がいます。醍醐天皇の孫娘、隆子女王もその一人です。天禄2年(971)に伊勢へ群行し、3年後の天延2年(974)閏10月17日、流行していた疱瘡のため斎宮寮にて亡くなりました。斎王制度が始まってから、伊勢で在任中に亡くなった最初の斎王です。明治16年(1941)に現在の場所が陵墓に指定され、現在は宮内庁管理になっています。斎宮跡から少し離れたところにあります。

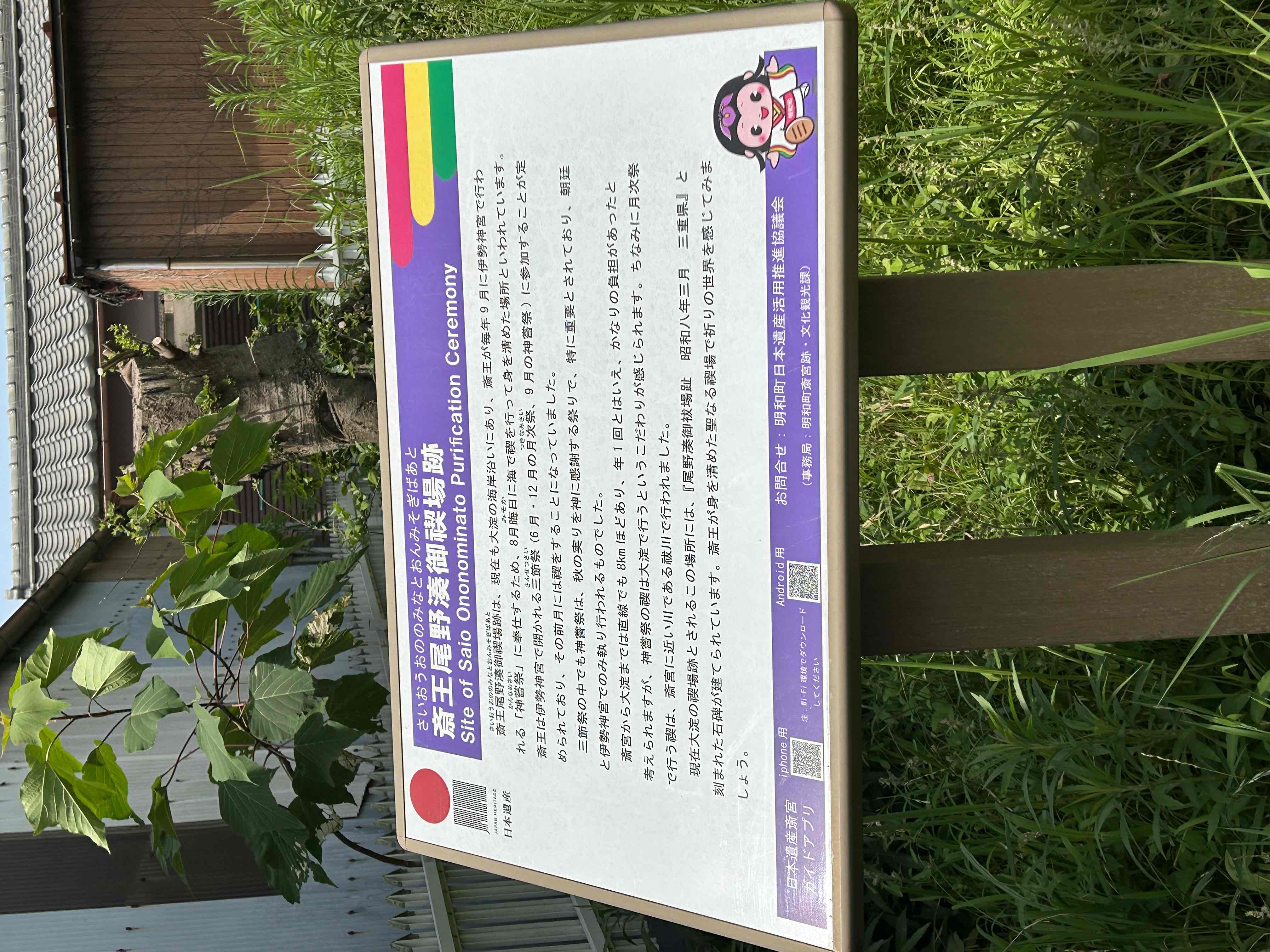

斎王尾野湊御禊場跡

斎王尾野湊御禊場跡は、伊勢神宮の年間1,500回に及ぶ祭事の中で、最も重要とされる「神嘗祭(かんなめさい)」に奉仕する前月8月晦日に、斎王が身を清め、禊を行った場所といわれている所です。斎宮から直線でも8kmある大淀港の近くで、住宅地の間の細い路地を進むと石碑が見えてきます。住宅に囲まれていますが、禊を行っていた頃は海に面していました。「尾野湊」とは、大淀海岸の古名です。明和町指定史跡です。また、文献では、10世紀後半の円融朝に、娘の規子内親王に伴って伊勢に下った徽子女王(斎宮女御)が「むすめの斎王にぐしてくだり侍りてのおほよどうらにみそぎし侍るとて」と、「おほよどの浦にたつなみかえらずば松のかはらぬ色をみましや」と詠んだ歌があり、「大淀の浦」と言われています。大祭に向かう斎王、どんな思いでこの海を眺めていたのでしょう。

業平松

伊勢物語には在原業平と斎王の儚い恋物語が描かれています。この物語の中の別れを惜しみ、歌を詠み交わしたとういう故事にあやかって、明和町大淀地区にある松を「業平松」と呼ぶようになりました。現在の松は3代目で、その周辺一帯は「業平公園」になっています。伊勢物語の世界を彷彿させるような、美しい景色が広がるところです。斎宮跡から車で10分ぐらいのところにあります。

水池土器製作遺跡

水池土器製作遺跡は、明和町にあります。斎宮などで使用する土器を製作していたと考えられる奈良時代の遺跡で、当時の土器の製作工程がわかる全国でも珍しい 遺跡です。昭和52年に国の史跡に指定され、昭和58年には、一部復元・整備されています。この付近には土器を制作する遺跡が確認されています。また、近くには、神宮土器調整所があり、古くから土器などの製作がされていたと思われる地域です。

神服織機殿神社(かんはとりはたどのじんじゃ)・神麻続機殿神社(かんおみはたどのじんじゃ)

松阪市の郊外、大垣内町・井口中町に位置する神服織機殿神社(かんはとりはたどのじんじゃ)と神麻続機殿神社(かんおみはたどのじんじゃ)は伊勢神宮の神御衣祭(かんみそさい)ゆかりの神社です。神服織機殿神社では、神御衣祭で内宮の正宮と別宮の荒祭宮に奉る和妙(にぎたえ・絹布)を織っています。毎年5月1日~13日・10月1日~13日、地元の人が神社に隣接する八尋殿で機織りをします。

神麻続機殿神社は、「荒妙」(あらたえ・麻布)を織っている神社です。神服織機殿神社と同様に、同時期に地元の方々が織っています。この二社の機織り 行事は松阪市の無形民俗文化財 に指定されています。

伊勢神宮へ奉る絹や麻を織ることは、服部神部(はとりかんべ)と呼ばれる人々が、古代からこの周辺で行ってきたと考えられています。機織りが行われる季節に神社を訪れると、タカタンタカタンという機織りの音を神社の中で聞くことができるでしょう。

神社の付近には、糸や機織りに関係する地名や 伊勢神宮に麻や絹を奉納する神社があり、古くから織物の盛んな所だったと思われます。

御糸織

松阪もめんの名で知られる天然藍染めの「御糸 (みいと)織」について紹介します。縞柄が特徴の松阪もめんは、江戸の人口が100万人だった当時、年間50数万反売り上げがあり、歌舞伎役者が縞柄を着ることを「まつさかを着る」というほど大流行したといわれます。江戸時代のお伊勢参りの土産や御師の手土産などにも、松阪もめんは重宝されました。松阪市周辺の地域で作られ、明治初めの最盛期には、約1000軒近くあった機屋が、令和7年4月時点で、明和町のまちかど博物館 でもある「御絲織物株式会社(あいぞめの館)」ただ1軒が残るのみです。

「御絲織物株式会社(あいぞめの館)」では、染め、織りを一貫して行っています。染場には藍の液をたたえたいくつもの槽があり、職人が染め具合を見ながら槽に付けていきます。美しい藍色の糸ができあがるのはまさに職人技です。

染めが終わった糸は、中庭で天日干しを行います。藍色に染まった糸が干されている様子は、青空に映えて、まるで時が止まったかのような素敵な景色です。

織りの工場では、機織り機は昭和初期以前の豊田式や東洋式が、いまだに現役です。この機械から藍色の縞柄が織りあがっていく様はノスタルジックな景色を見ているようです。松阪もめんは、三重県指定伝統工芸品に指定されています。

また、「絲織物株式会社 (あいぞめの館御)」では、生産工程の一部を見学することができます(要予約)。藍染めの木綿が出来上がる工程を見学するにはいかがですか?