藩政時代の政策を調査―明治10年代の山林沿革史調査

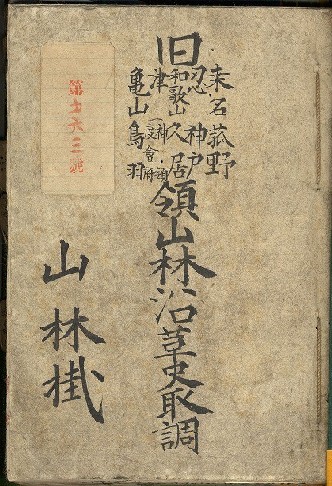

『山林沿革史取調』(県庁文書)

明治時代の県庁文書には、意外に面白いものが含まれている。その一つに『旧桑名・菰野・忍・神戸・和歌山・久居・津・神領・度会府・亀山・鳥羽領 山林沿革史取調』と題された報告書がある。1883(明治16)年7月に三重県勧業課山林掛が江戸時代から近代初頭の山林政策を調査してまとめ、農商務省山林局に提出した副本である。山林局が内務省地理局時代だった79年に依頼を受けたものが予定より遅れて完成したのである。

同資料は、藩単位に①官林の制、②民林の制、③並木の制、④木を保護する官吏の制、⑤林の増減、⑥林の仕立法、 ⑦林の木種、⑧林の保護法、⑨林木犯罪処罰法、⑩林木の多い土地、⑪林木伐採法、⑫貯木法、⑬木材運搬法、⑭林木売買法、⑮山林貢祖の制、⑯山林諸産物の16項目について記されている。内容は、藩の山林政策に関わるものから、民間の山林に関わる技術や知恵など多彩な情報がコンパクトにまとめられており、既に『四日市市史』など、一部の自治体史などでは利用されている。

今回は、この資料から藩の山林支配(管理)のしくみについて一部紹介してみよう。

桑名藩では、藩有林に「裏山」と「御林」という区別があったようである。裏山に接する村では、税として「山手米」を納めたが、山に入って自由に雑木を伐採することが許された。ただし、松・杉・ヒノキの3種は藩の「用木」として伐採を禁じられていた。このほか、村や個人所有の山林があり、支配(管理)組織も整えられていた。藩の役人では、郡代を頂点に、その指揮を仰ぎながら山奉行・勘定吟味役・山方係が実務を担当していた。彼らが政務を行う役所を「山方役所」といった。ここでは盗伐や山火事など容疑者の糾問や罪科の軽重が決定された。

領民も山林の監督を行っていた。裏山は村役人(庄屋・組頭)などから推挙された裏山取締1人・裏山係3人・裏山目付3人いた。番所は2か所あり、番人を置いた。

「御林」として、桑名藩の代表的なものは「大山田御林」であった。ここには、御林係1人・御林見廻役1人・御林目付1人がいて監視に当たった。藩有林・民有林を問わず末端で山林の巡視を行ったのは「地山廻り」である。彼らは村の庄屋から推挙され、手当は村が出した。地山廻りが巡視するときは脇差を差すことが許され、取締りが行き届いた者には、苗字と常時脇差と袴の着用が許された。こうした処遇の扱いは、山方役所の名で行われていたことが別の史料から分かる。

次に、鳥羽藩を見てみよう。鳥羽藩については、漁業政策とは対称的に山林政策はあまり知られていないようだ。ここでも郡奉行が政策の一切を総監しているが、配下に山方役と山方役手代(山手代)があり、山林の巡視から育成・防災保護に至るまでを行った。山方役と山手代は日々輪番で巡回して非常に備えたという。

桑名や鳥羽藩だけでなく、そのほかの藩についてもかなり詳しく山林政策の状況が分かり、各藩の政策の違いなどが比較できる。

ただ、この史料は、その記述が江戸時代のいつの状態か不明である。作成が明治10年代であり、おそらく江戸時代後期以降のものであろうが、はっきりしない。こうした点を逆に同時代の古文書で検証し、確認や修正を行うことで江戸時代の山林政策がかなり明らかになるのではないかと期待している。

(県史編さんグループ 石原佳樹)