熊野参詣道伊勢路(熊野古道)荷坂峠から花の窟神社まで

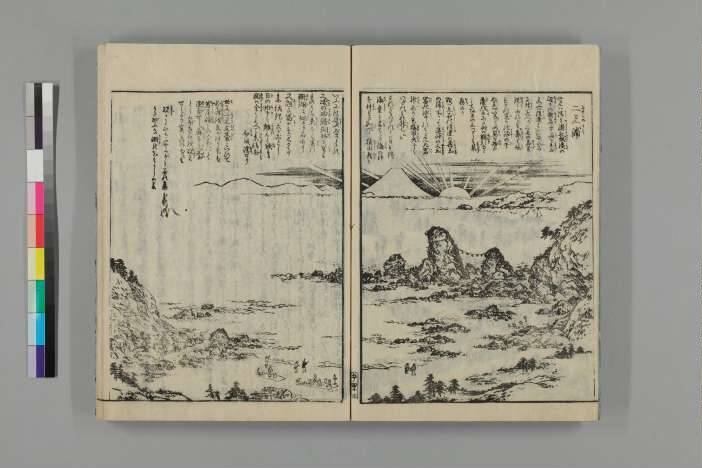

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、大紀町梅ケ谷で「ツヅラト峠」へ向かう道と「荷坂峠」へ向かう道の2つに分かれます。どちらの道を進んでも、峠で初めて熊野灘を見ることになります。紀伊長島(紀北町)を越えた先で2つのルートは合流します。江戸時代の巡礼者はほとんどが荷坂峠へ向かう道をとりました。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、紀伊長島で海沿いにでます。紀伊長島からは、一石峠、三浦峠、始神峠、馬越峠を越えて 尾鷲へ入ります。馬越峠へ向かう登り坂は両側にヒノキが生え、石畳みが続く、「熊野古道」らしい雰囲気が続きます。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、紀伊長島で海沿いにでます。紀伊長島からは、一石峠、三浦峠、始神峠、馬越峠を越えて 尾鷲へ入ります。馬越峠へ向かう登り坂は両側にヒノキが生え、石畳みが続く、「熊野古道」らしい雰囲気が続きます。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の馬越峠からは、天狗倉山に向かう道があります。山頂にある天狗岩の上からは海と尾鷲の町を一望のもとに見渡すことができ、まさに絶景です。

天狗倉山山頂の天狗岩から下ったところには、天然の岩陰の中に西国札所本尊を模した三十三体観音石仏をおさめた岩屋堂があり、ここも西国巡礼ゆかりの場所でした。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の 馬越峠を越えると 尾鷲です。街道は、尾鷲神社・金剛寺の横を抜け市街地へ入っていきます。尾鷲は、『西国三十三所名所図会』に「旅籠屋煮売屋なんどさわにありて近隣に並びなき繁華なり」とある町です。

尾鷲の町は、今でも賑やかなこの町です。ここで、しばし旅の疲れをいやし、美味しい海鮮料理を楽しむのも一興です。

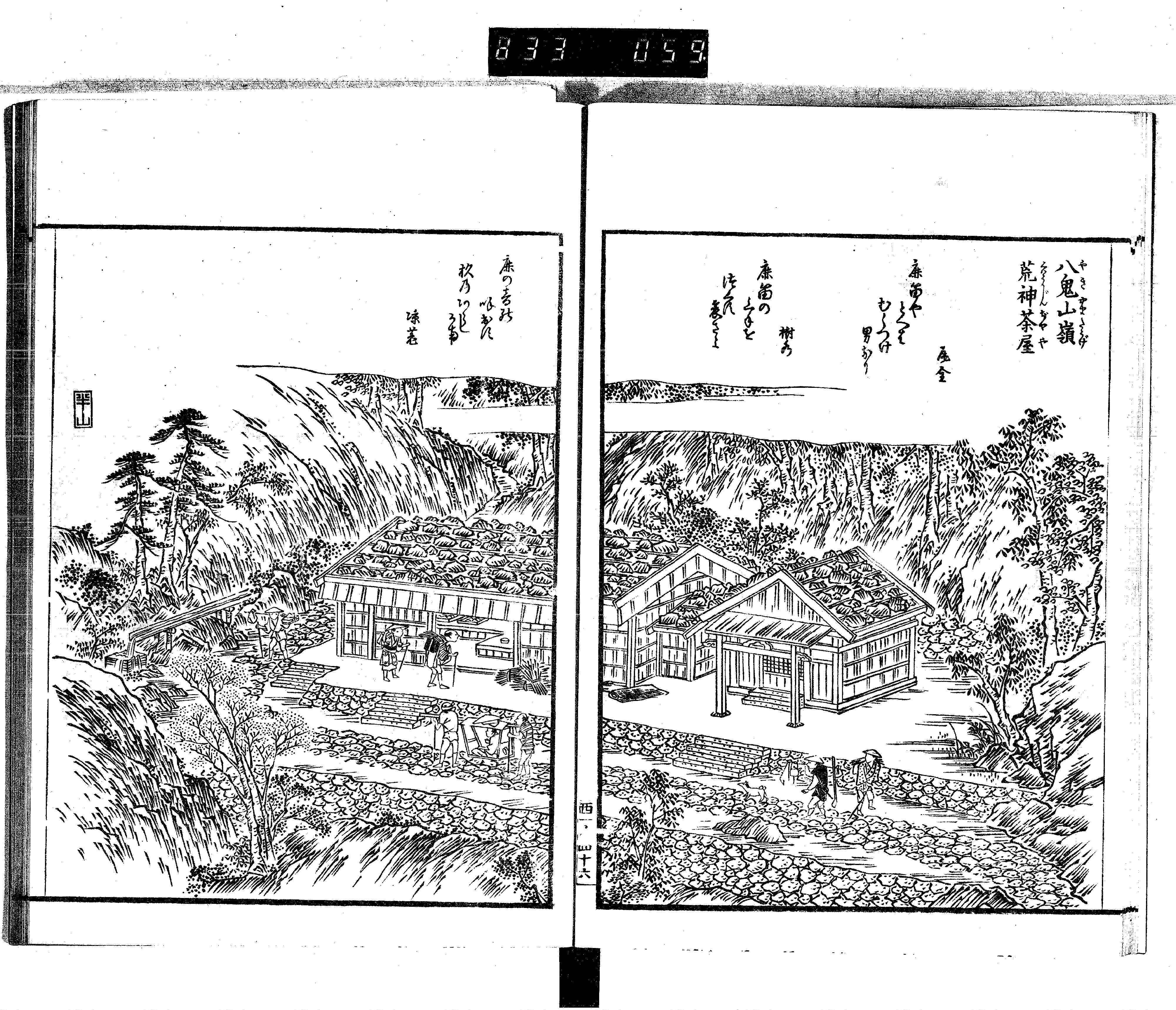

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、尾鷲 を抜けると、巡礼者が西国一の難所と恐れていた八鬼峠に向かいます。峠に近い45丁目には、八鬼山日輪寺荒神堂が今もあり、往時は茶店も併設されていて、旅人はここでしばらく休息をしてから、峠越えをしていきました。(写真:『西国三十三所名所図会』国文学研究所所蔵)

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の写真には、スギやヒノキの林に囲まれた石畳が多く使われています。石畳は、この地域は雨が多く、雨で道がえぐれてしまわないようにするために敷かれたといいます。

石畳の道の中には、江戸時代以降、一度埋もれて忘れ去られた石畳が、近年、再び地元の人々によって発見されたところもあります。

石畳の道の中には、江戸時代以降、一度埋もれて忘れ去られた石畳が、近年、再び地元の人々によって発見されたところもあります。

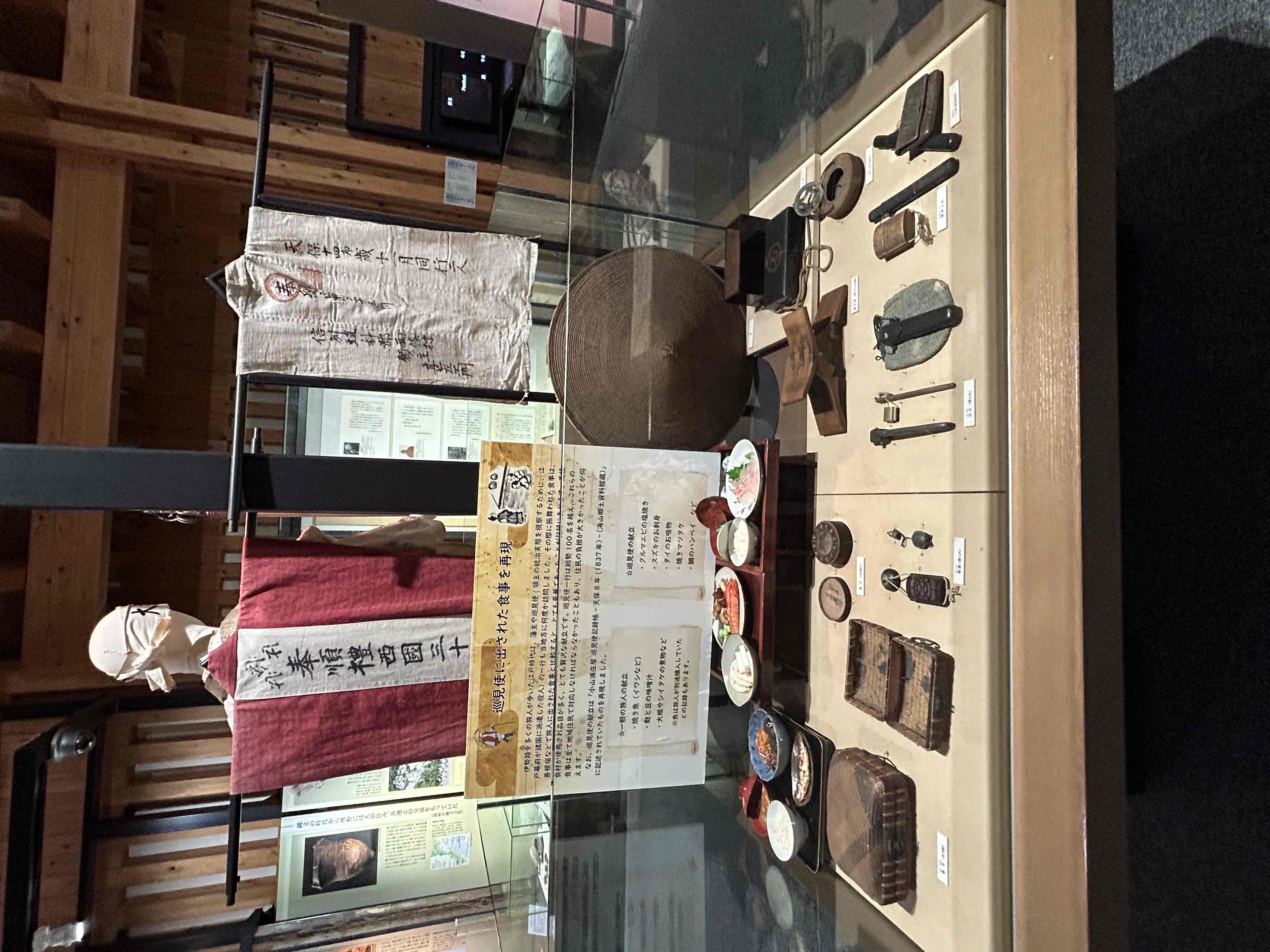

江戸時代、街道の宿施設には、本陣、脇本陣、旅籠、木賃宿といった種類がありました。庶民の旅人は旅籠や木賃宿に宿泊しました。旅籠は1泊2食付き、木賃宿は食事無しで自炊と、施設やサービスに違いがありました。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)には通常の宿泊施設の他に「善根宿」という無料で宿泊できる宿がありました。巡礼者は持ち歩いている寺院に奉納するお札(オフダ)を謝礼として宿に置いていきました。宿主は、巡礼者を助けることで自らの功徳を積むことにつながり、巡礼者から貰ったお札を大切に保管していました。

熊野参詣道沿道の民家から、江戸時代のお札5000枚以上が見つかったことがあります。この家のご先祖が「善根宿」を営んでおり、宿泊代のお礼として巡礼者が置いていったものです。この家では、この箱を屋根裏に置くと火事にならないと伝わっていたそうです。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の八鬼山を越え、三木里・新鹿・波田須などの集落を抜け、伊勢から熊野までの道中で最後の峠越えとなる松本峠への坂道に差し掛かります。峠には地蔵と茶店跡があり、東屋からは弓なりの七里御浜の絶景が広がります。この先、新宮まで、厳しい峠はもうありません。

松本峠を越えると現在の熊野市の中心地、木本の町に至ります。振り向くと鬼ケ城の奇岩が見えます。鬼ケ城は、志摩半島から続くリアス式海岸の最南端で、昭和10年(1935)に国の天然記念物に指定されました。

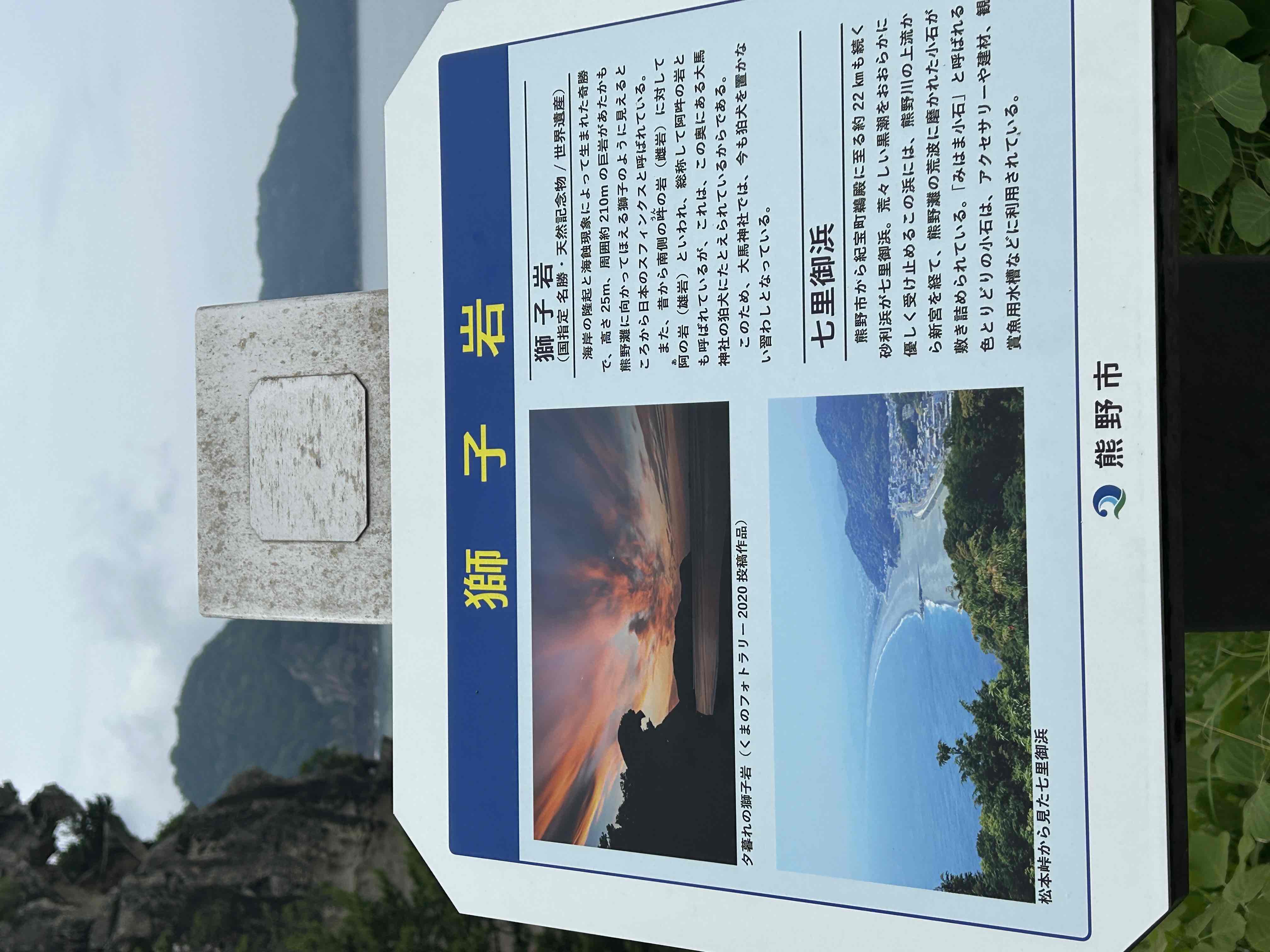

今もなお、伝統的な街並みが残る木本の町を過ぎると、熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、太平洋沿岸の七里御浜という浜へと抜けます。ここで、浜に突き出した獅子巌が現れます。

七里御浜から見える獅子巌は、熊野酸性岩が地盤の隆起と海蝕風蝕によって浸食されてできたものです。大馬神社の狛犬(二王石)に見立てられてきました。国の天然記念物で世界遺産です。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、獅子巌から七里御浜に沿って進んでいきます。しばらくすると、右手に岩山が現れます。ここが現在の花の窟神社。岩壁そのものがご神体とされ、日本書紀のいうイザナミノミコトの葬地ともいわれます。

花の窟神社では、春と秋に岩壁から延びる長い注連縄をかけ替える「お綱かけ神事」が行われます。いよいよ熊野へとやってきたことを実感させる場所です。

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、花の窟神社を過ぎ、有馬の集落のはずれで新宮へ行く道と本宮へ行く道(本宮道)とに分岐します。この分岐点には文政3年(1820)建立の「右はほんぐう 左はじゅんれい道」と刻まれた道標があります。巡礼者の多くはここから約20㎞海岸沿いを進んで新宮へ向かいました。

熊野参詣道伊勢路の旅路は、長く険しい山々を越える巡礼路でした。しかし、変化に富んだ風景に彩られ、手厚い人々のもてなしに、巡礼者は心癒されていたのです。そしてこの道は、今も往時と変わらず、旅する我々に限りない感動を与えてくれるのです。

三重県立熊野古道センター

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)のことを学ぶ施設として、尾鷲市にある三重県立熊野古道センターがあります。熊野参詣道そして周辺の地域、自然、歴史文化をより深く理解できるガイダンス施設です。体験学習、熊野参詣道の歴史や文化講座・講演会や企画展なども開催しています。常設展示では、東紀州の自然、その自然に基づく人々の暮らしが丁寧に紹介されており、その地域を、かつて巡礼者が旅し、現代の我々も旅することを教えてくれます。世界遺産は地域の人々と、そこを訪れる巡礼者・旅人を結ぶものだと感じさせてくれる施設です。