熊野参詣道伊勢路(熊野古道)伊勢から瀧原宮まで

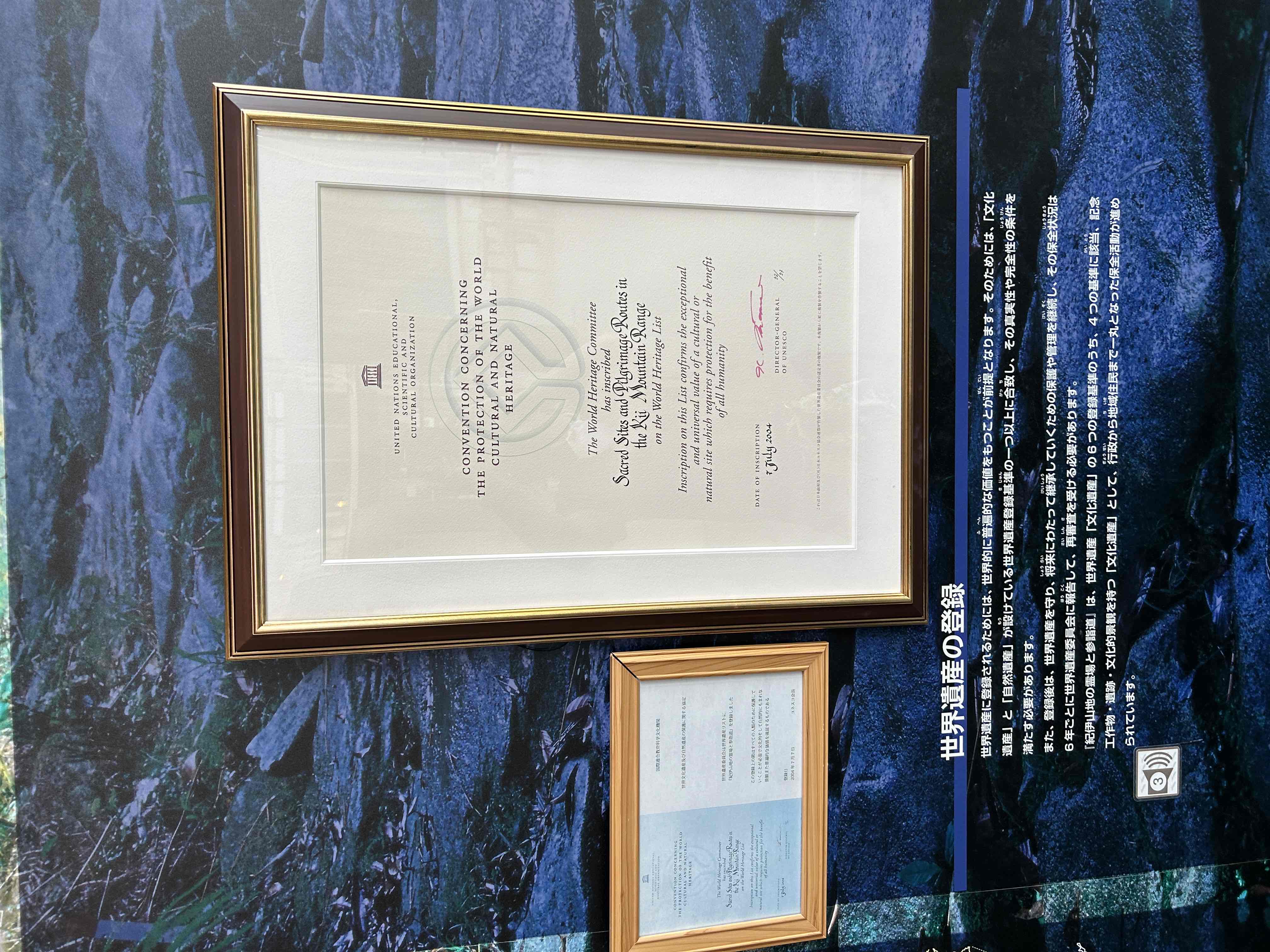

「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されて令和6年(2024)7月7日で20年になりました。熊野参詣道(熊野古道)伊勢路は、三重県にある唯一の世界遺産です。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」熊野参詣道(熊野古道)伊勢路は、伊勢から熊野を目指す 巡礼路です。その道には 西国三十三所観音巡 を目指した巡礼者とそれを支えた地域の人々の想いが詰まっています。

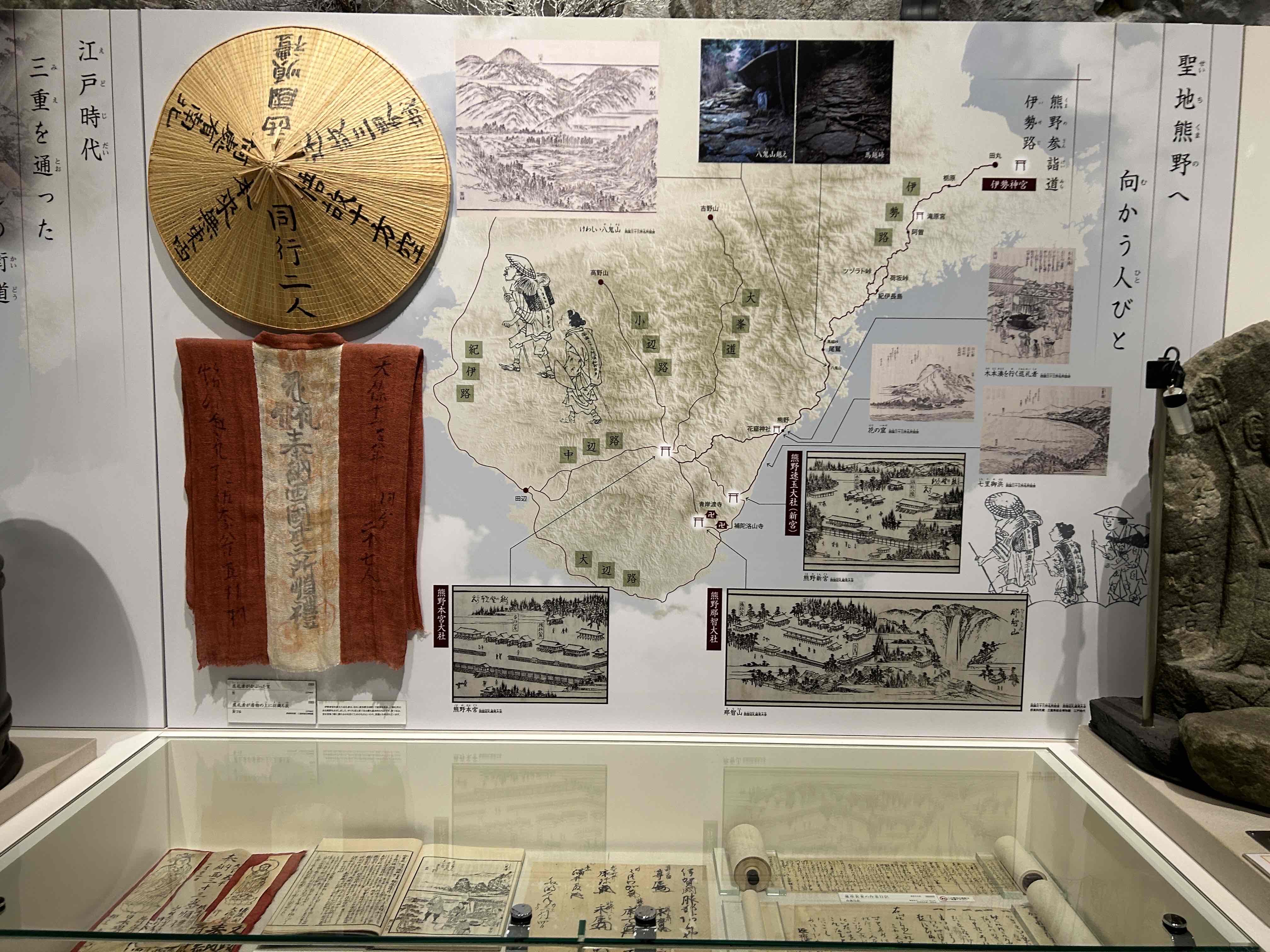

お伊勢参りの参宮客の中には、伊勢神宮参拝や伊勢での遊覧など華やかな伊勢滞在のあと、そのまま国に帰る旅人と、熊野三山を経て、西国巡礼へ向かう旅人がいました。しかし、華やかなお伊勢参りとは違い、西国巡礼は険しい山々を越えていく旅でした。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、お伊勢参りを終えた旅人が、宮川の柳の渡しを越え、巡礼装束に着替えて、西国三十三所観音霊場を目指して通った道です。今も残る道を辿っていきましょう。

伊勢の宮川の柳の渡しを越え、最初の町川端では、笈摺(おいずる)(巡礼着)が売られていました。ここで、西国三十三所観音巡礼の準備がはじまります。熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の街道を歩いていくと、こんもりとした山が現れます。北畠氏、久野氏などが居城とした田丸城跡です。

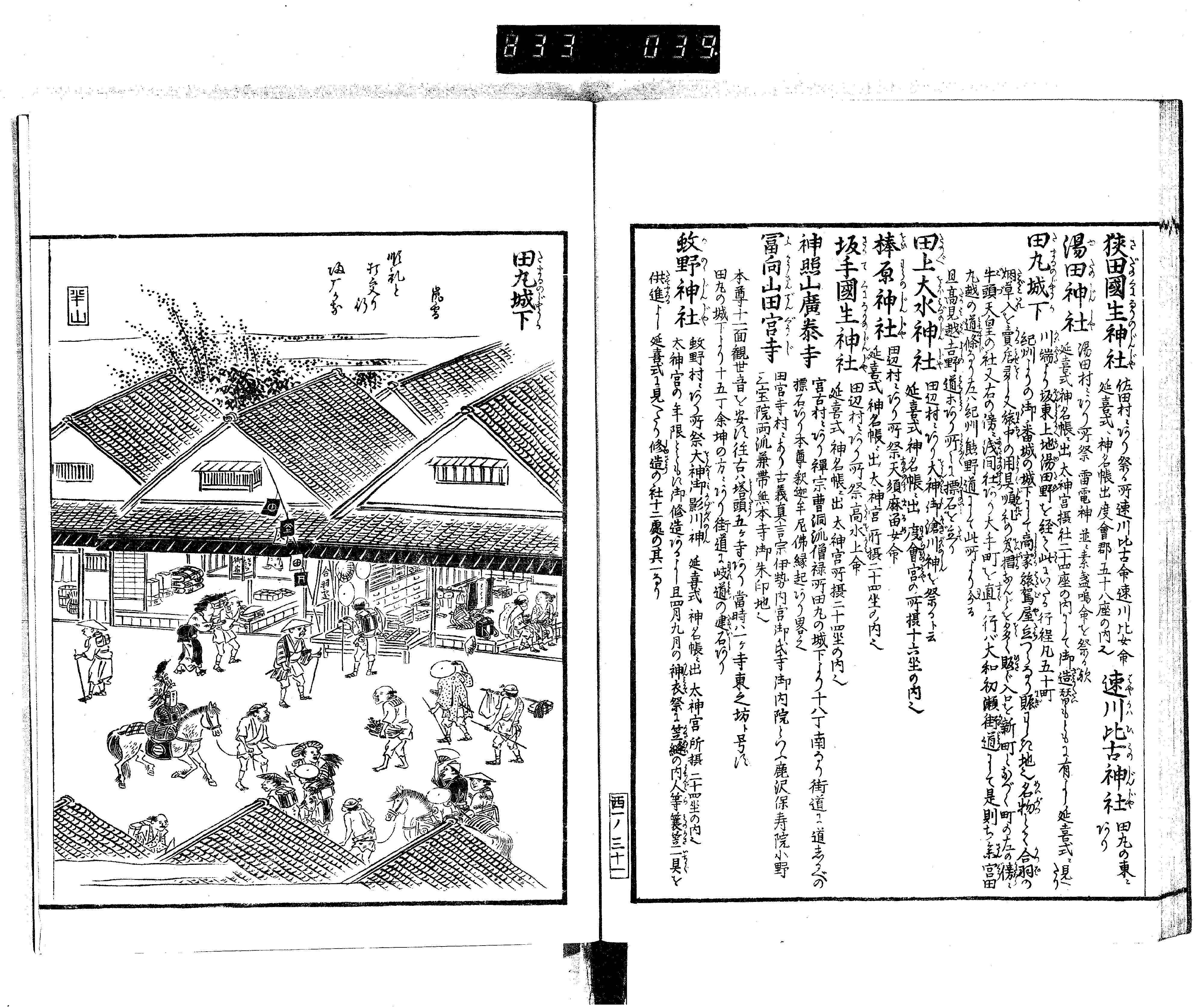

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の街道を歩いていくと見えてくる田丸城跡(玉城町)は、戦国時代伊勢国司北畠氏の支配する城館でした。織田信長に滅ぼされ、江戸時代は、紀州藩の家老久野氏が入りました。

田丸城下の田丸の町中には「左よしのくまのみち」と刻まれた道標があります。また、『西国三十三所名所図会』では、巡礼に必要な笈摺や菅傘、弁当箱などが売られていることが描かれています。(写真:『西国三十三所名所図会』国文学研究所所蔵)

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)街道(熊野古道)を進むと「巡礼道引観世音」の石柱のある「石佛庵」があります。石佛庵は、天保年間の書物には西国三十三所札所始めの寺として紹介され、接待茶所が併設されていました。西国三十三所札所本尊を模した三十三体観音石仏があり、これは現在も遺されています。

石佛庵の石仏などには、江戸や三河、吉野等の寄進者の名前が刻まれています。また、三十三体観音石仏に加え、金毘羅や吉野ゆかりの役行者など、巡礼者が行く先々ゆかりのものが祀られていました。ここで、巡礼者たちは、この先の巡礼旅に思いを馳せていたに違いありません。

田丸から石佛庵と進み、野中から多気町に入ると、最初の峠、女鬼峠にさしかかります。江戸時代の山道が遺り、熊野参詣道(熊野古道)の雰囲気が感じられます。標高は高くなく歩きやすいですが、頂上からは紀伊半島の山々が眺められ、はるか向こうに今から向かう熊野があることが実感できます。

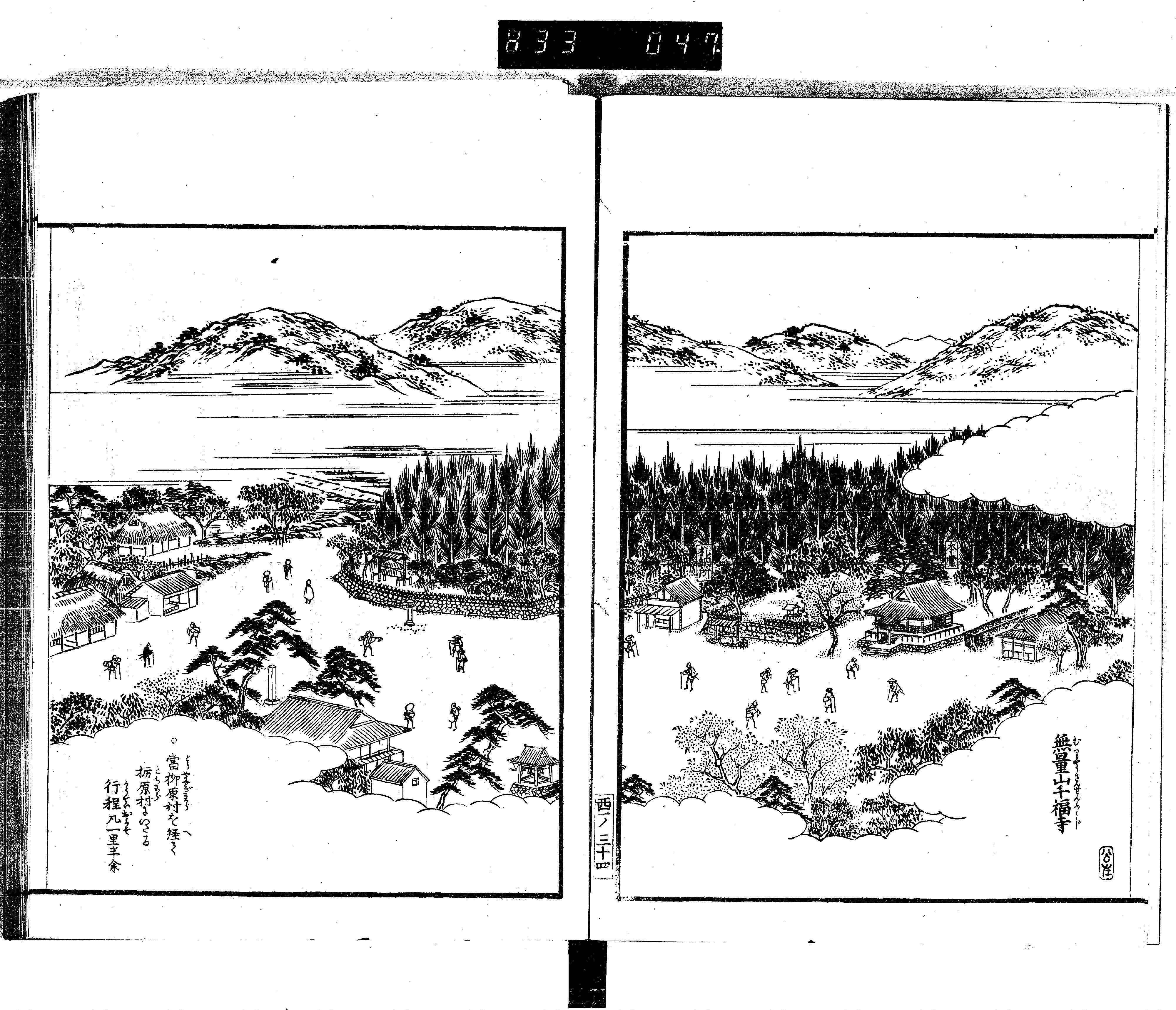

熊野参詣道伊勢路(熊野古道)の女鬼峠を越え、相鹿瀬(多気町)からは、街道は宮川に沿って進んでいきます。そして、次に無量山千福寺(柳原観音、大台町)へ至ります。寺院前には街道に向けて「巡礼手引」と書かれた石標があり、巡礼者を寺院へ誘うようになっていました。

女鬼峠を越え、相鹿瀬(多気町)からは、街道は宮川に沿って進んでいきます。そして、次に無量山千福寺(柳原観音、大台町)へ至ります。寺院前には街道に向けて「巡礼手引」と書かれた石標があり、巡礼者を寺院へ誘うようになっていました。

(写真:『西国三十三所名所図会』は国文学研究所所蔵)

宮川沿いを進む熊野参詣道伊勢路(熊野古道)は、大台町に入ると、宮川へ流れ下る中小の河川を越えるために谷を登ったり下ったり、また、上流まで迂回したりと、巡礼者は大変な思いをしながら旅を続けました。そうした巡礼者の苦しさを象徴するのが、「馬鹿曲(バカマガリ)」と呼ばれる区間です。

熊野参詣道(熊野古道)の馬鹿曲を過ぎると、大台町の中心地、三瀬谷に近づきます。巡礼路は三瀬谷を通らず、手前の三瀬の渡しを経て、三瀬坂峠を越えて 瀧原宮へ通じていました。

三瀬の渡しは、『西国三十三所名所図会』に絵入りで紹介されるほど重要な舟渡でした。

明治時代に橋が架けられて、三瀬の渡しは、しばらく途絶えていましたが、近年、地元の有志の皆さんによって復活をしています。土日限定で、事前に大台町観光協会に予約をすれば実際に船で渡ることができます。

熊野参詣道(熊野古道)は、三瀬谷を通らずに瀧原宮に向かいますが、現在の国道42号線は、三瀬谷の中心を通り、明治時代に初めて架けられた舟木橋を渡って滝原宮へ向かう迂回ルートになっています。

現在、三瀬谷には2本の橋が架かっていますが、このうち古い方は、明治38年建造のレンガ造の橋脚に昭和9年に橋げたが乗せられたもので、この橋も 登録有形文化財となっています。

伊勢神宮(内宮)の別宮「瀧原宮」(大紀町)も熊野参詣道伊勢路(熊野古道)をゆく巡礼者が立ち寄った場所でした。古代から続く古い神社で、伊勢神宮と深いつながりがあります。江戸時代には鳥居前に神宮寺があり、三十三体観音を祀る観音堂があって、西国巡礼ゆかりの場所となっていました。

瀧原宮を越え、大内山川に沿って街道を進むと、阿曽の集落の手前に大野太左衛門の供養塔があります。越後の文人、鈴木牧之がこの道を旅した時、この供養塔を見て、同郷の人であることを知り、涙を流して拝んだ、ということが、彼の日記に書かれています。