松尾芭蕉 市街地散策地

松尾芭蕉の地元、三重県の伊賀市には、芭蕉ゆかりのところが多くあります。忍者市駅(上野市駅)前には芭蕉の銅像があります。

芭蕉翁記念館

伊賀市の上野城跡(上野公園)内にある芭蕉翁記念館は、昭和34年(1959)神部滿之助氏の寄付により #松尾芭蕉 を顕彰する事業の一つとして建てられました。館内の芭蕉文庫には芭蕉の書いた本物の作品とともに俳諧関係のものが多く収められています。芭蕉の書いた文字を見られる貴重な所です。芭蕉翁記念館には、松尾芭蕉の真蹟の文書のほか、近世から現代に至る連歌俳諧に関する資料等が数多く保存されています。展示室にはこれらの資料が年4回企画される展示で紹介されています。

俳聖殿

俳聖殿(ハイセイデン)は、伊賀市の上野城跡(上野公園内にあり、昭和17年(1942)に建てられた 松尾芭蕉生誕300年を記念する木造建築物です。その形は芭蕉の旅姿を表現しており、重要文化財に指定されています。殿内には等身大の伊賀焼の芭蕉座像が安置されています。

史跡芭蕉翁生家

松尾芭蕉の生誕地には、現在の伊賀市の上野説と柘植説が江戸時代からありました。上野赤坂にある芭蕉の生誕地候補の一つである「史跡芭蕉翁生家」は、昭和30年(1955)に市の指定文化財となりました。

現在残されている伊賀市指定史跡「史跡芭蕉翁生家」の建物は、芭蕉当時のものではありませんが、ゆかりの地として長年大切にされてきました。寛永21年・正保元年(1644)に生まれた芭蕉が、30歳頃までを過ごした家があったと伝わる場所が「史跡芭蕉翁生家」です。

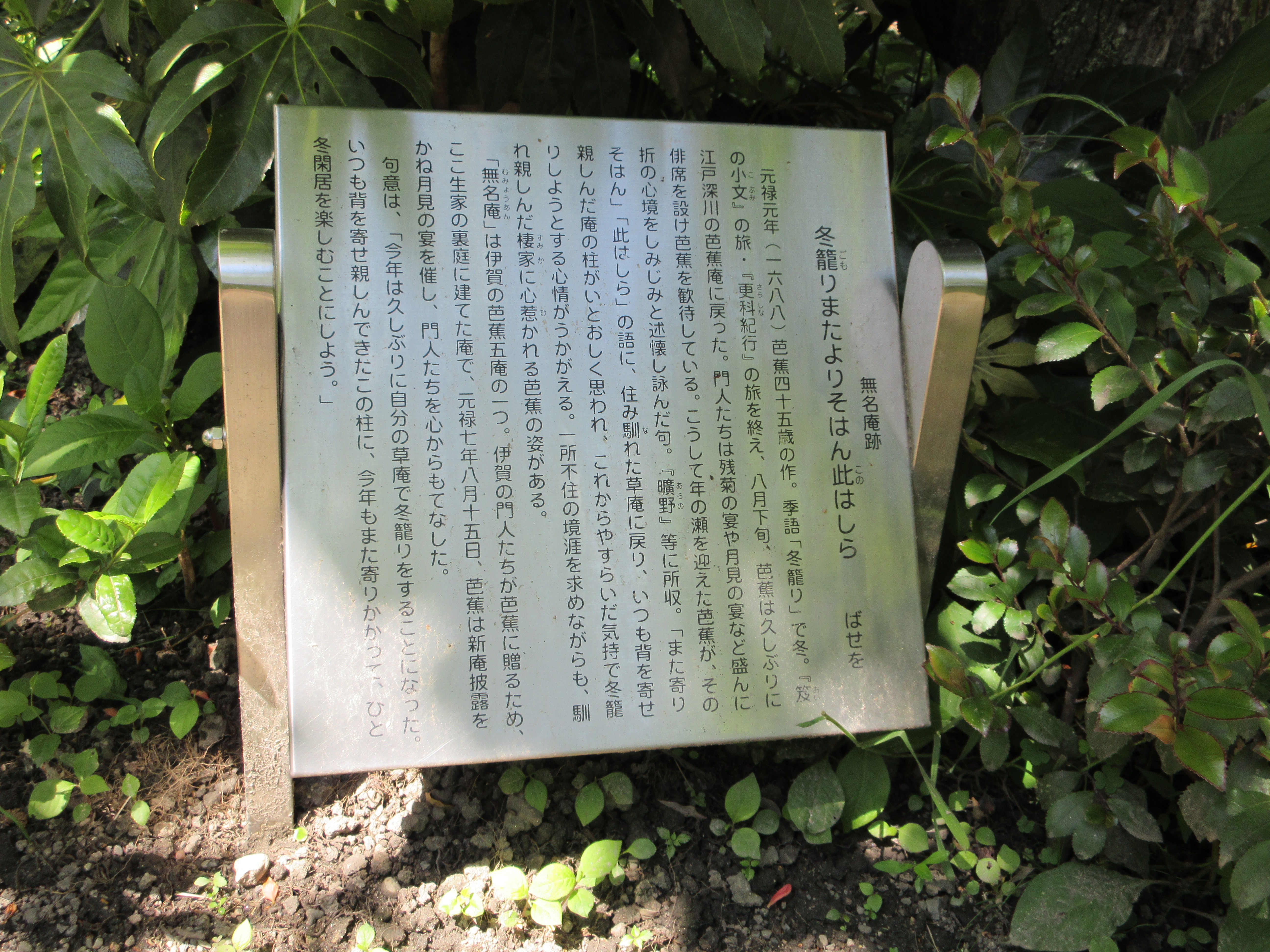

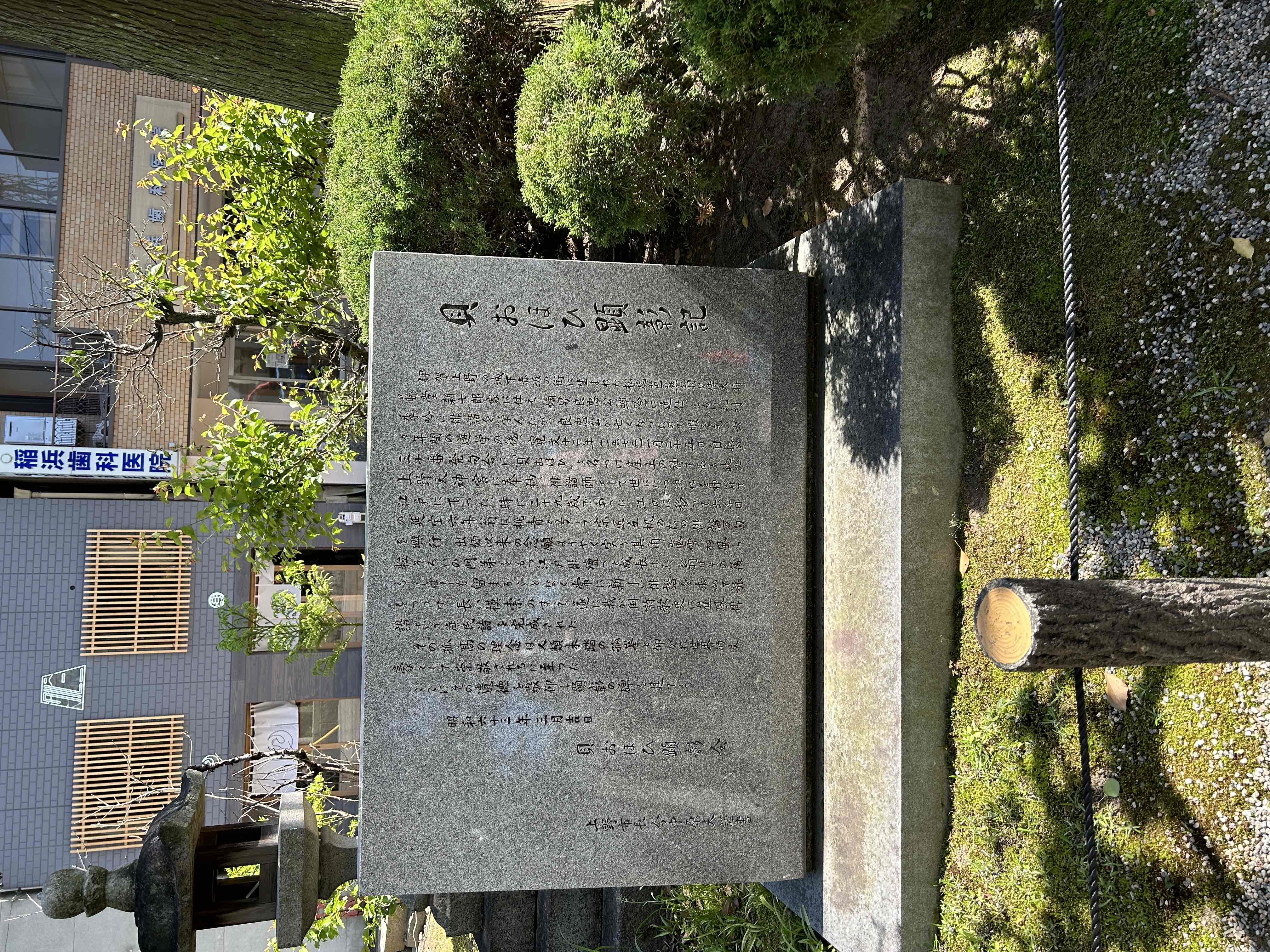

松尾芭蕉は、自分より2歳年上の藤堂新七郎家の嗣子良忠に仕え、俳諧に出会い、良忠が亡くなった後、生家敷地内にあった釣月軒で、芭蕉最初の句集『貝おほひ』を執筆し、上野天神宮へ奉納した後、俳諧師になるべく江戸に出たといわれています。

松尾芭蕉は江戸に出た後も、帰郷のたびに、生家で過ごし、多くの名句を詠みました。元禄7年(1694)には、伊賀の門人たちの尽力で庵が新たに敷地内に建てられます。この庵はのちに、「無名庵」と呼ばれました。現在、庵は失われ句碑だけが残っています。

愛染院 芭蕉故郷塚

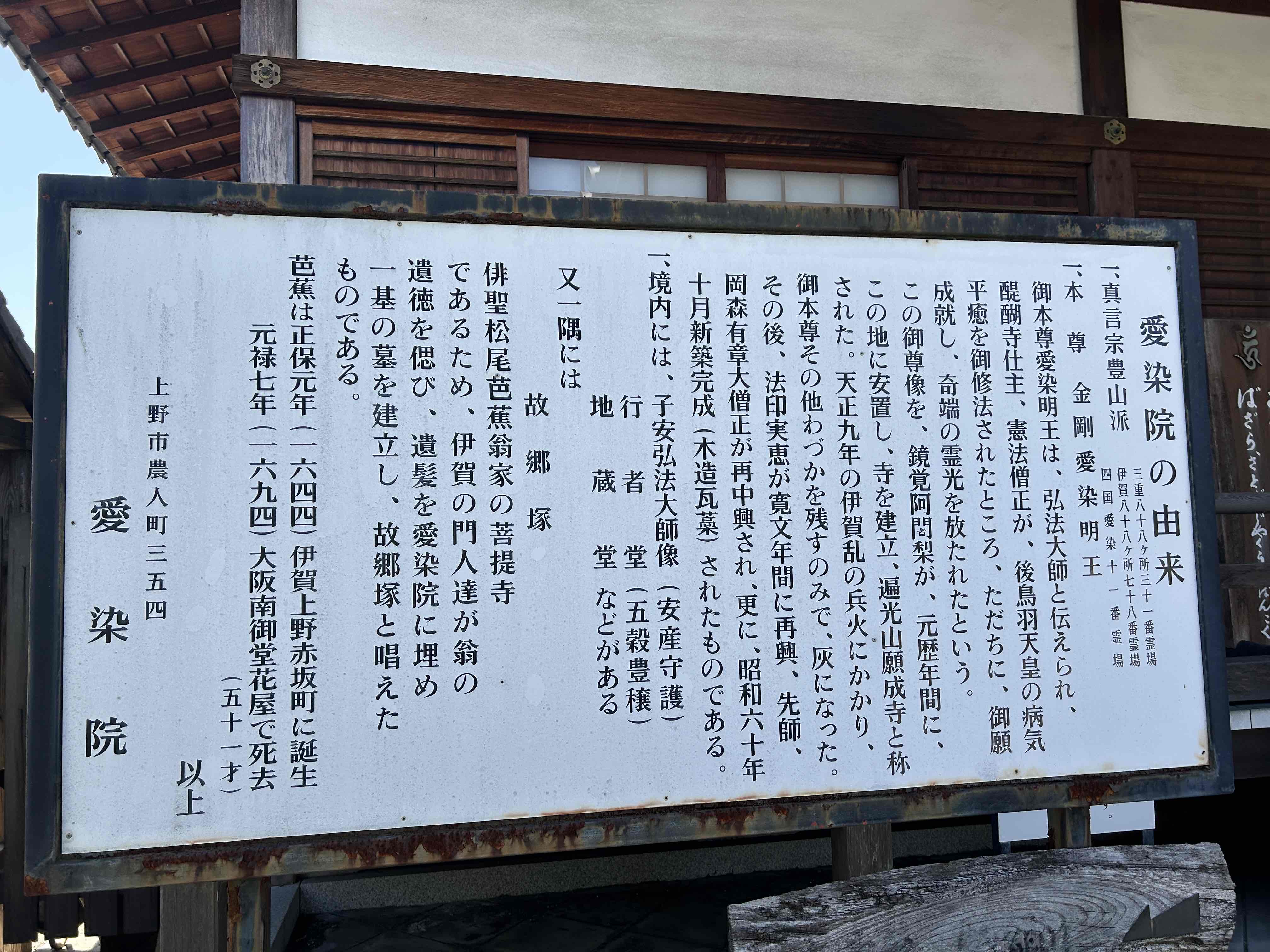

「愛染院」は、「史跡芭蕉翁生家」から徒歩3分のところにあります。代々松尾家の菩提寺で、遍光山願成寺といい、真言宗の寺です。愛染明王を安置することから「愛染院」と呼ばれています。ここには、芭蕉の遺髪を納め、標の碑を建てた『芭蕉翁故郷塚』があります。

松尾芭蕉は元禄7年(1694)10月12日、旅の途中の大阪で没し、亡骸は遺言により 滋賀県大津市の義仲寺 に葬られました。愛染院の『芭蕉翁故郷塚』は、訃報を受けた伊賀の門人・服部土芳らが、形見として遺髪を伊賀に持ち帰り納めたものです。

愛染院の芭蕉翁故郷塚には、「芭蕉桃青法師」の碑文がある石碑があります。素朴な傘形をした屋根の建物の中にあります。芭蕉翁50回忌を記念して、現在ある場所に移されたと伝えられています。伊賀市指定文化財です。

愛染院の『芭蕉翁故郷塚』では、松尾芭蕉没後、伊賀の門人たちは「しぐれ忌」と称して翁の忌日を追善しました。毎年命日の10月12日に墓前法要が営まれ、芭蕉祭が執り行われています。

蓑虫庵

伊賀市にある蓑虫庵は、松尾芭蕉の門弟服部土芳(ドホウ、トホウ)の草庵跡です。貞享5年(1688)に建てられたといわれ、庵の名前は、庵開いた際に芭蕉が贈った句「みの虫の音を聞きにこよ草の庵」から付けられました。

蓑虫庵は、江戸時代の茶室で、庭には石燈籠や松が残っています。当時の俳人の生活が想像できる場所です。芭蕉の門弟服部土芳はここで芭蕉の遺語を集めた「三草子」を執筆しました。

菅原神社(上野天満宮)

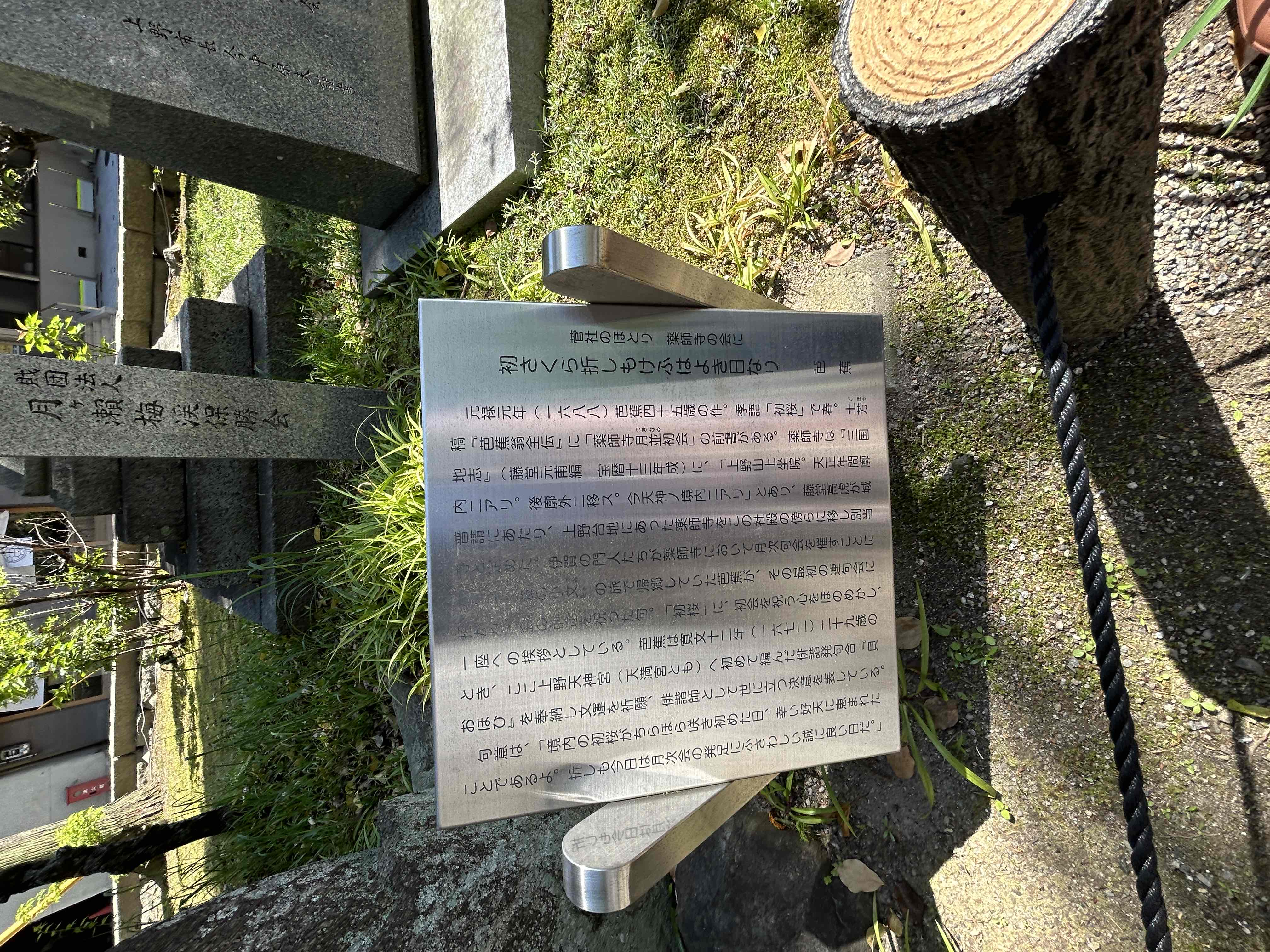

伊賀市の中心部にある菅原神社は「上野天神宮」と呼ばれ、「天神さん」の愛称で親しまれています。菅原道真 公を主神とする神社で、旧上野町6千戸の産土神として崇敬されています。

菅原神社(上野天神宮)は、松尾芭蕉が29歳の時、江戸に発つ前に処女句集「貝おほひ」を奉納したことでも知られ、鳥居手前には『史跡 貝おほひ奉納の社』の碑が建っており、昭和47年(1972)に市の史跡に指定されています。

様々園

伊賀市にある「様々園」(非公開)は、松尾芭蕉 ゆかりの場所です。藤堂新七郎の下屋敷で、下屋敷の道沿いにあります。かつて藤堂新七郎家に仕えていた芭蕉は、この屋敷の花見会に招かれ、昔をしのび「さまざまの事おもひ出す桜かな」と詠みました。玉神社の近くに店舗があります。