松尾芭蕉 市内

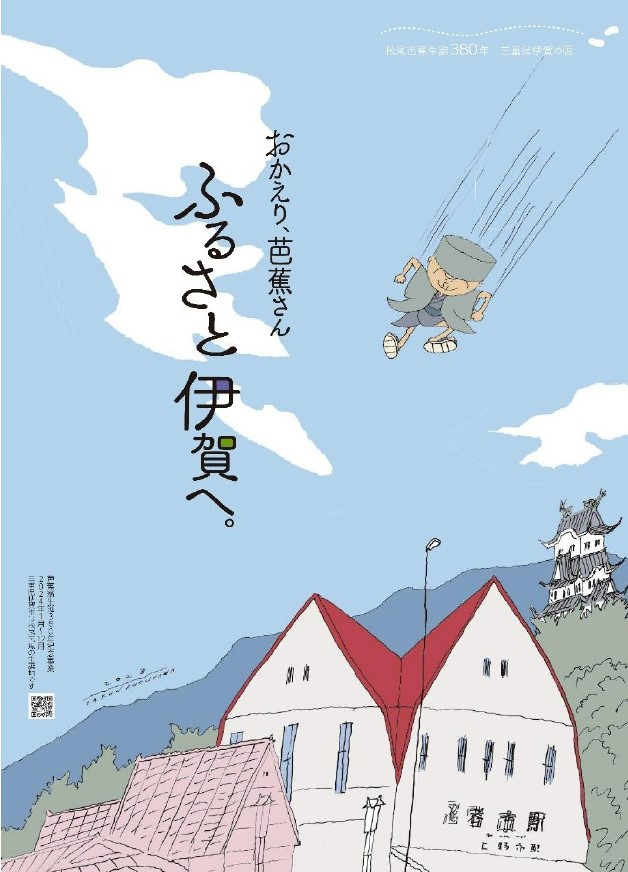

令和6年(2024)に生誕380年を迎えた松尾芭蕉にスポットを当て、伊賀地域を中心に松尾芭蕉ゆかりの名所や魅力を紹介していきます。松尾芭蕉が生まれたのは寛永21年・正保元年(1644)、令和6年は生誕380年にあたり、芭蕉生誕の地伊賀市では、「芭蕉翁生誕380年記念事業」として、多くのイベントが行われました。

松尾芭蕉は、江戸時代の俳諧師です。寛永21年・正保元年(1644)、伊賀国の松尾与左衛門の次男として生まれました。幼名を金作、のちに 宗房(ムネフサ)と名乗りました。

芭蕉は、若い頃より、藤堂藩伊賀付五千石の侍大将・藤堂新七郎家の嫡子で2歳年上の良忠の近くに仕えながら、本名を音読した「宗房(ソウボウ)」を俳号とし、「蝉吟(センギン)」と号している良忠と共に俳諧をたしなんでいました。

松尾芭蕉は、仕えていた藤堂良忠が25歳で亡くなったため、藤堂家を去りました。そして、29歳のときに三十番発句合『貝おほひ』を著わし、伊賀上野の天満宮に奉納したのち、俳諧師として身を立てるため 江戸 に行きました。

松尾芭蕉は、江戸に移った後、俳号を「宗房(ソウボウ)」から「桃青(トウセイ)」と改め、35歳ごろには、俳諧の宗匠として独立したようです。その後、宗匠をやめ、日本橋から深川に移りました。(写真:伊賀市所蔵)

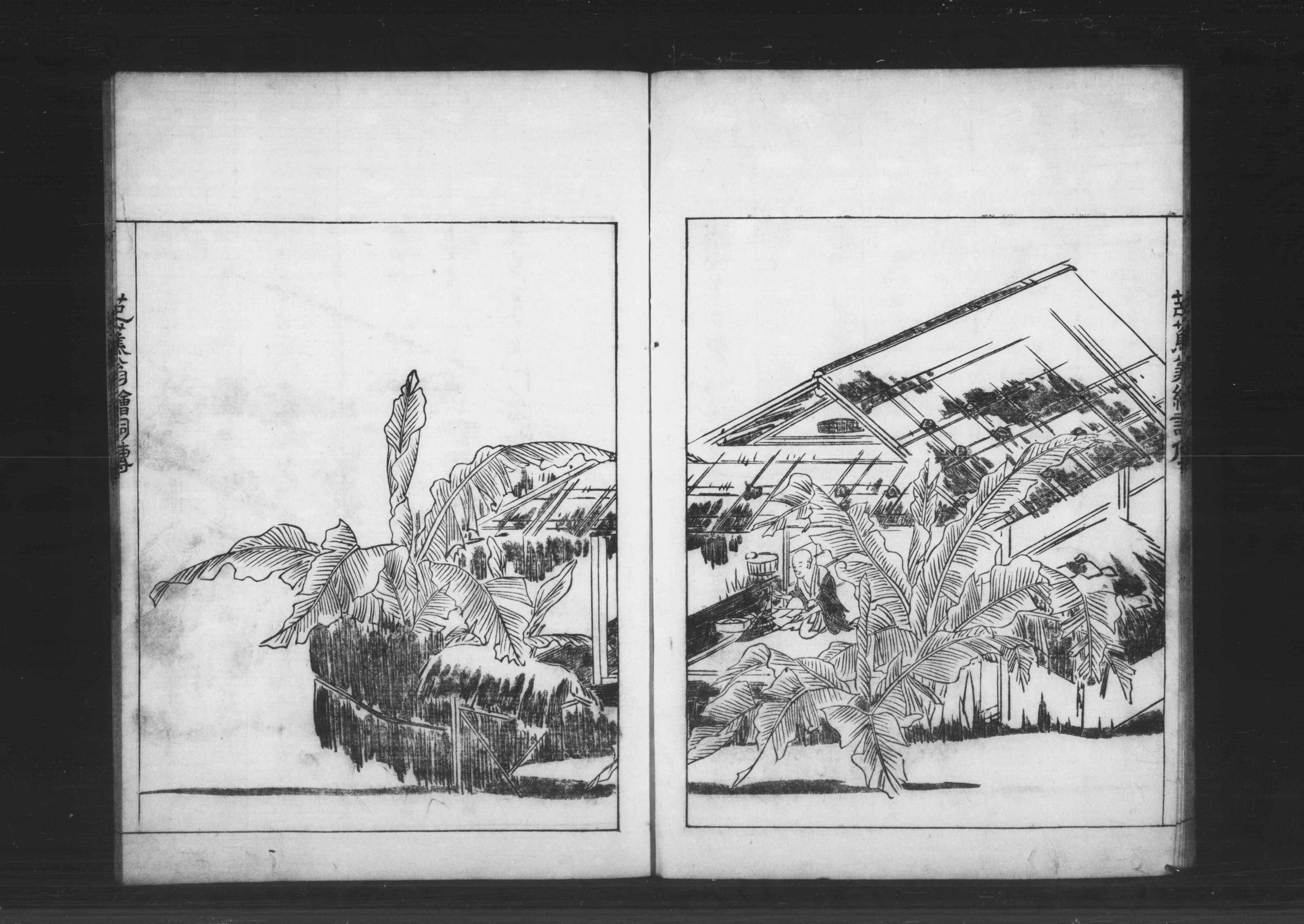

松尾芭蕉は、延宝8年(1680)住居を江戸の中心から深川に移しました。門人からもらった芭蕉の株を植えたことから、この庵が「芭蕉庵」と呼ばれるようになり、俳号も「芭蕉」を用い始めました。『芭蕉翁絵詞伝』(北海道大学附属図書館所蔵)出典: 国書データベース出典

芭蕉は、元禄7年(1694)10月滞在中の大阪で亡くなりました。享年50歳。最後の句となるのが、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」で、遺言に従って、現在の滋賀県の義仲寺にある木曾義仲の墓の隣に葬られました。

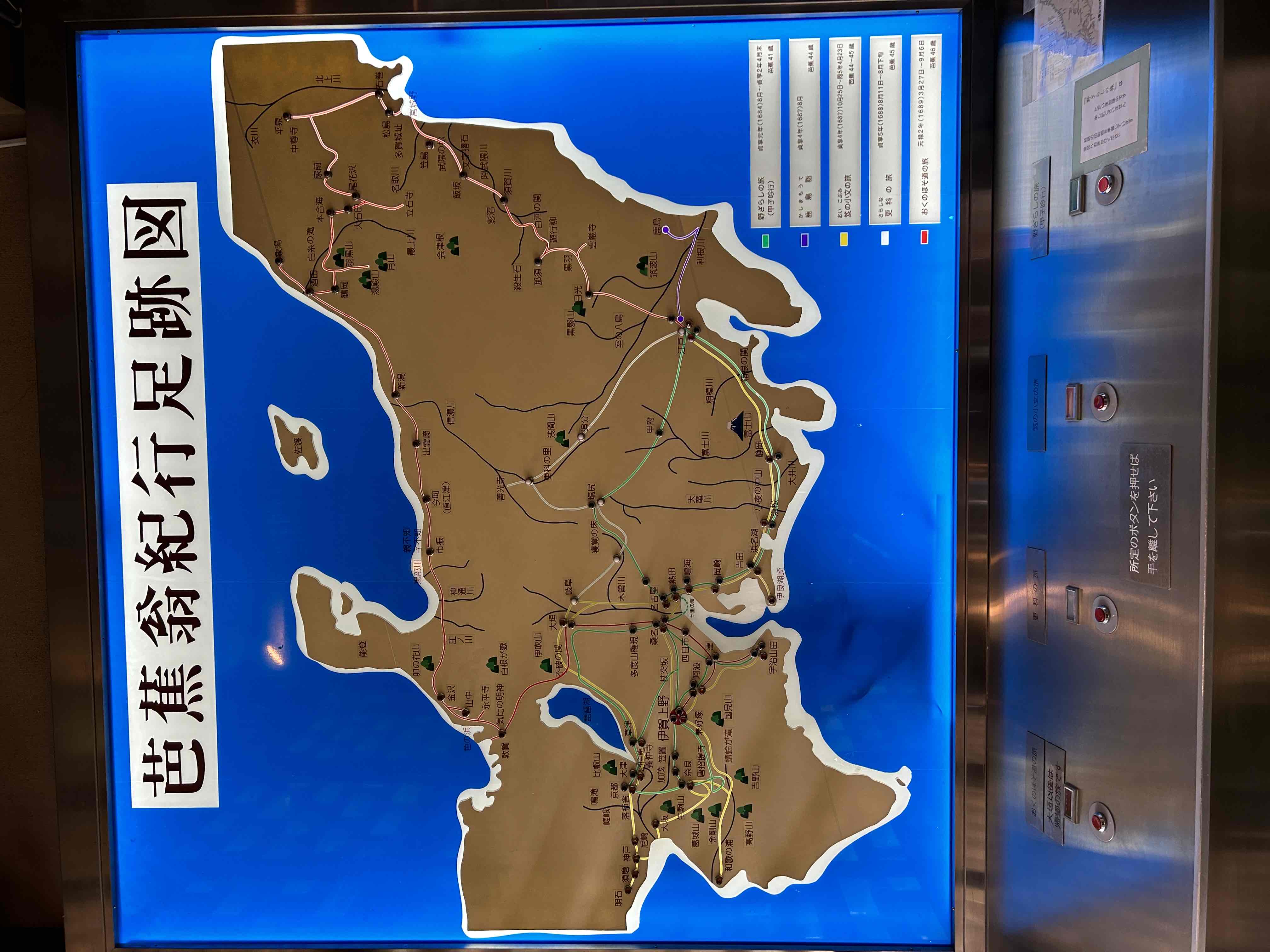

「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」という冒頭より始まる松尾芭蕉の『奥の細道』は、西行の500回忌にあたる元禄2年(1689)年に、東北各地を訪ねた紀行文です。

『奥の細道』は、松尾芭蕉が門人の河合曾良を伴って江戸を発ち奥州、北陸を巡った紀行文です。旅の全行程は約2400㎞、日数は約150日間で、美濃の大垣で終わっています。

『奥の細道』では、日本三景の一つに数えられる松島で松尾芭蕉はその美しい風景に感動するあまり句を詠めなかったとあり、曾良が詠んだ句が収載されています。平泉では、藤原三代の栄華をしのび、「夏草や兵どもが夢のあと」の句を詠んでいます。

『奥の細道』の芭蕉の目的の一つは、旧知の俳人で尾花沢の紅花商の鈴木清風を訪ねることでした。芭蕉は、尾花沢に11日間滞在し、予定にはなかった山寺(立石寺)に立寄り、「閑(しずか)さや 岩にしみ入る 蝉の聲(こえ)」の句を残しました。今でも多くの人が立石寺を訪れています。

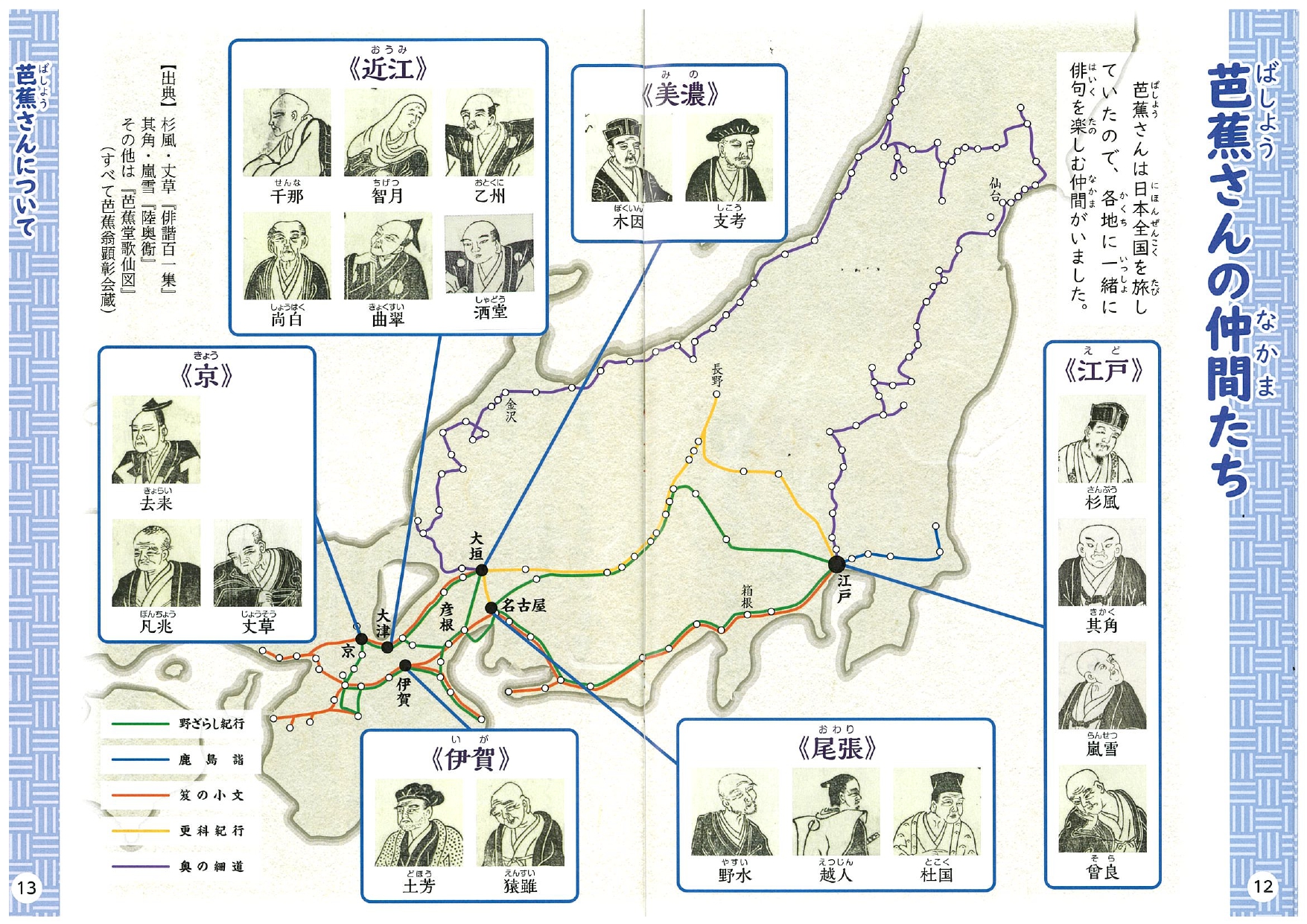

松尾芭蕉は、『奥の細道』以外にも日本各地を旅して多くの優れた紀行文を残しています。鹿島神宮を参詣した際の『鹿島紀行』、信州更科へ姨捨山の名月を見るために旅した『更科紀行』などがあります。

松尾芭蕉は、江戸に行ってからも故郷の伊賀にたびたび戻り、地元で交流を重ねています。その中で、元禄元年(1688)に仕えていた藤堂新七郎家の下屋敷の八景邸に訪れた際、「さまざまの 事おもひ出す 桜かな」と仕えていた頃を偲び詠んだ俳句があります。

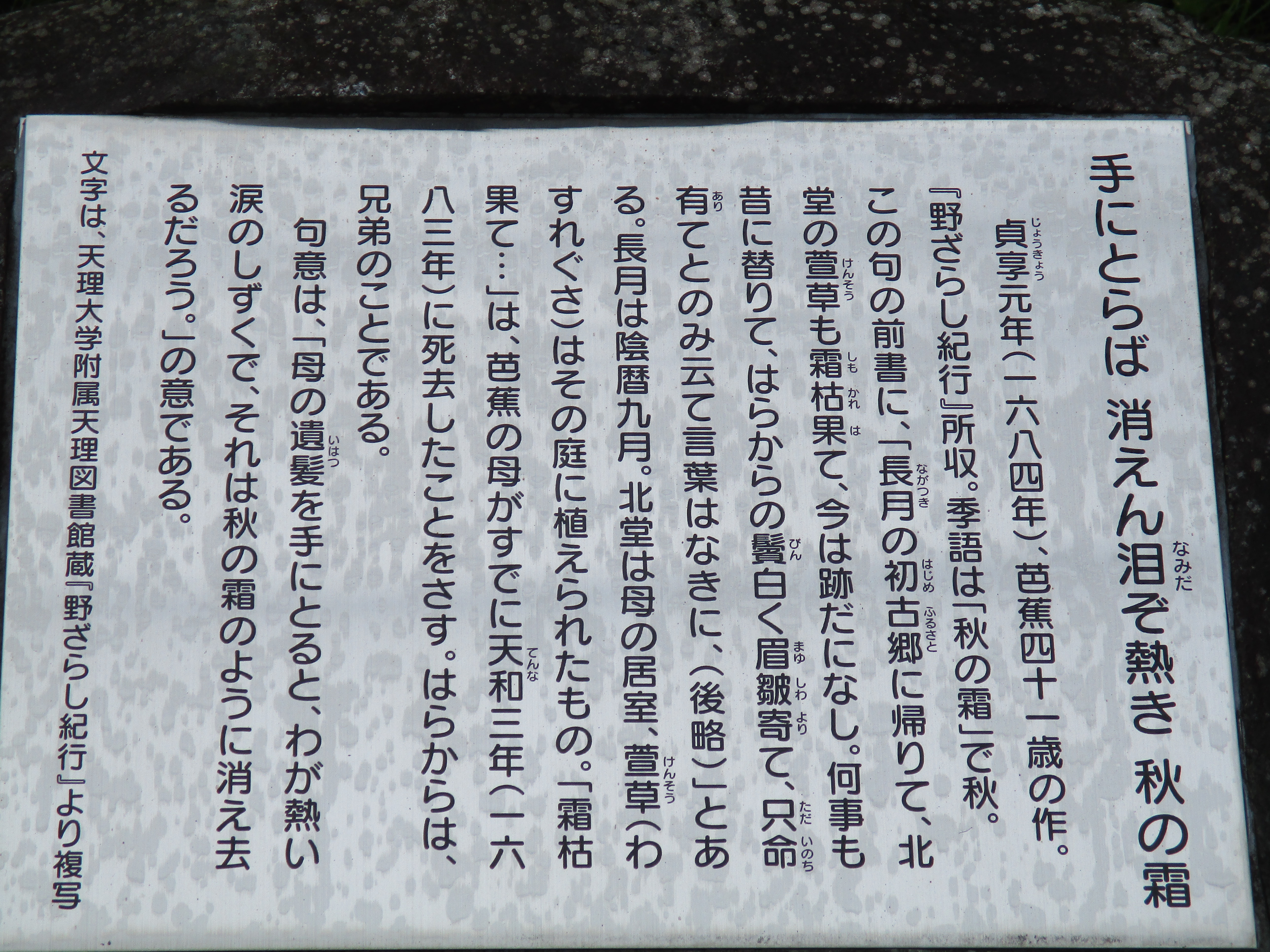

松尾芭蕉は、たびたび、故郷の伊賀に戻ってきています。『野ざらし紀行』は、芭蕉が、貞享元年(1684)8月に伊勢神宮に詣で、その後伊賀上野に帰郷し、母の墓参の後、大和・吉野・美濃を巡り、翌年4月江戸に戻った紀行を記したものです。

松尾芭蕉は、江戸に行ってからも故郷の伊賀にたびたび戻り、地元で交流を重ねています。貞享4年(1687)の暮れには伊賀上野に帰郷し、実家で新年を迎えます。この時、芭蕉は故郷へ万感の思いを込めて、「古里や臍のをに泣くとしのくれ」と詠んでいます。

松尾芭蕉 の死後、彼の弟子達によりその偉業は引き継がれていきます。芭蕉の弟子は全国に数多くいましたが、その中でも、芭蕉をよく研究し、多くの作品を残した弟子を10人挙げて「蕉門十哲」といわれています。(写真は『芭蕉さんガイドブック』より)

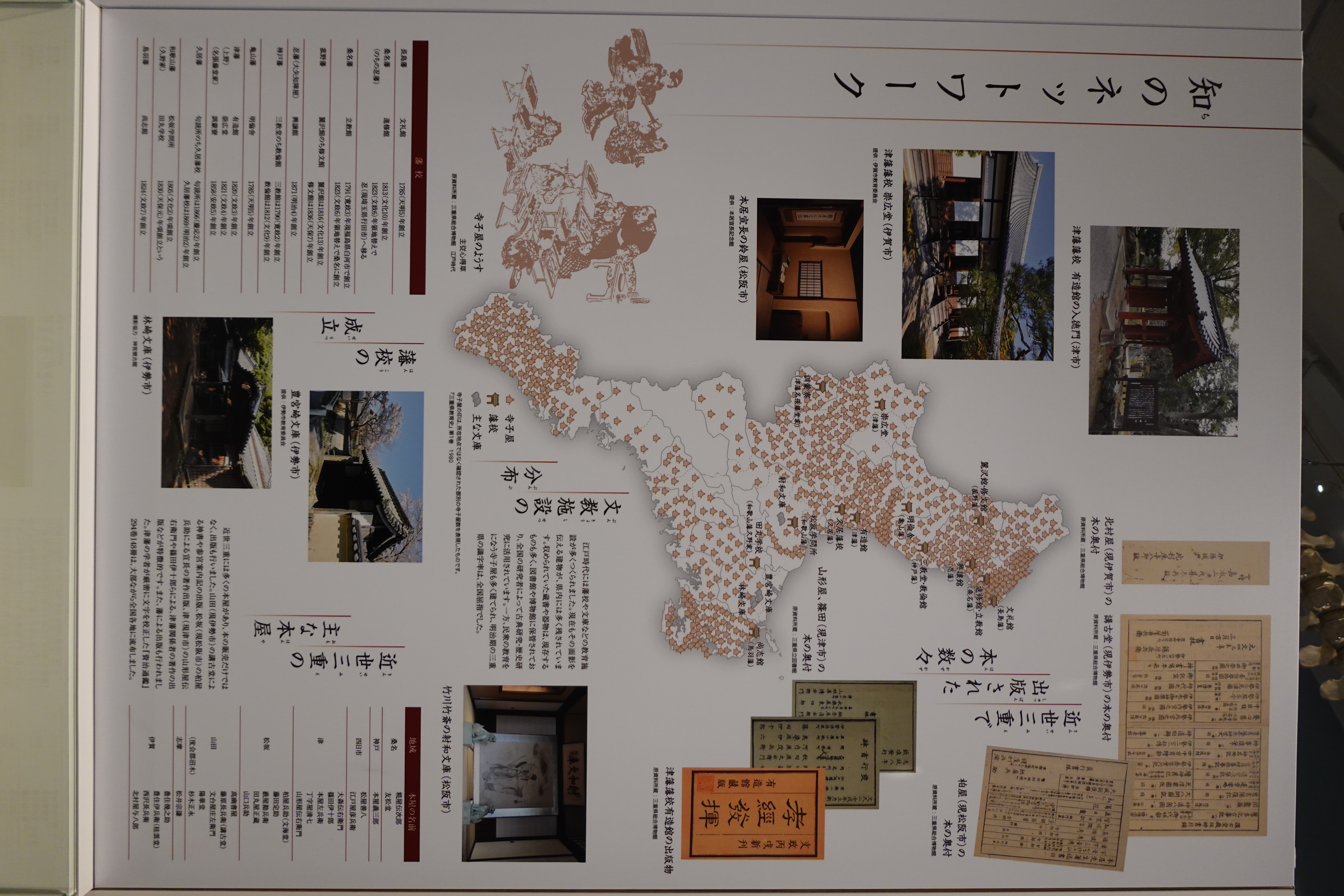

三重県総合博物館(MieMu)の中にある『三重県の知のネットワーク』は、松尾芭蕉を中心にしたネットワーク図があります。そこには、芭蕉の弟子のほか、芭蕉の交友関係があらわされており、芭蕉を取り巻く環境がわかります。