大阪・関西万博 文化振興課ブース パネル展

~これまでの斎宮跡・これからの斎宮歴史博物館~

2025年9月22日(月曜日)、大阪・関西万博にて開催される「三重のお祭り大集合 MIEフェスティバル in EXPO」にて、文化振興課ブースでおこなうパネル展の解説資料です。

目次

斎宮について

斎王とは

斎宮とは

物語に現れる斎宮

これまでの斎宮跡

斎宮跡調査のはじまり

解明されてきた斎宮跡

これからの斎宮歴史博物館

新しくなる斎宮歴史博物館

斎宮について

斎王とは、古代から南北朝時代まで行われていた制度において、都から遠く離れた斎宮で過ごし、伊勢神宮におまつりされている神様に仕えていた女性皇族のことです。斎王は、年に3度ある伊勢神宮での重要な祭祀にあたり、伊勢神宮まで赴いていました。斎王は天皇の代替わり毎に、未婚の女性皇族から占いによって選ばれていました。斎王制度は、平安時代に確立したと考えられていますが、飛鳥時代、奈良時代から行われていたと考えられており、南北朝時代に斎王制度が廃絶するまで、斎王として選ばれた女性皇族たちは伊勢に向かい、伊勢神宮にまつられる神様に仕える日々を過ごしていました。

都から斎宮へ向かう斎王(ジオラマ)

斎宮とは、斎王を指す言葉としても使用されますが、斎王が伊勢神宮にまつられる神様に仕え、過ごした場所と、彼女に仕える官人たちの役所である斎宮寮のことを「斎宮」と呼んでいます。平安時代に最も整備が進み、平安京のように道路によって区画された「方格街区」が広がる空間であったことが、発掘調査から明らかになっており、平安時代の斎宮について書かれている『延喜斎宮式』によると、斎宮には全部で13の部署が存在していたことが分かっています。

そこで斎宮跡には、それらの部署を方格街区の中でどのように配置していたのかを復元した1/10模型を整備しています。

1/10模型

1/10模型

『源氏物語』、『伊勢物語』など教科書にも登場する有名な古典文学にも斎宮は登場します。『源氏物語』「賢木」の巻において六条御息所は斎王に選ばれた娘である秋好中宮と一緒に伊勢へと向かいます。

ちなみに実際の世界でも、斎王に選ばれた娘と一緒に伊勢へと向かった人物として徽子女王が知られ、娘の規子内親王が斎王に選ばれると、時の天皇であった円融天皇の制止も聞かずに伊勢へと向かったと記録に残っています。このほか、『源氏物語』では、桐壺帝が譲位して朱雀帝が即位したのにあわせ、新たな斎王が選ばれたことが書かれています。

『伊勢物語』では、斎王と朝廷から遣わされた天皇の使いである勅使との恋愛模様を描き、本来は神に仕える斎王にとって禁断とされる恋愛が物語として残されています。

このように、平安時代の古典文学に斎宮や斎王が登場する状況からは、当時の貴族たちにとって斎王制度が広く知られていたということがうかがえます。

伊勢物語図屏風(中央上段には在原業平と斎王が描かれている)

これまでの斎宮跡

三重県明和町に所在する斎宮跡において、県による調査が開始されたのは、奇しくも前の大阪万博が開催された昭和45年(1970)のことでした。当初、「古里遺跡」と呼ばれていた一帯を調査したところ、当時は、平城京をはじめとする都などでしかみつかっていなかった大型の硯「蹄脚硯」がみつかりました。その翌年には、赤彩を施した大型の土馬がみつかったことにより、この一帯が一般の集落遺跡ではなく、都との関連のある特殊な遺跡であると認識されはじめ、そのなかでも斎宮との関係性が注目されるようになりました。1973年から1975年にかけて行われた大規模な斎宮跡の範囲確認調査によって、斎宮跡の範囲は東西約2㎞、南北約700m、面積は約137haという広大な面積に広がっていることが分かりました。1978年には国の史跡の指定を受け、現在も史跡内では調査を続けられているほか、整備についても継続して行われています。

蹄脚硯

赤彩土馬

1970年から開始した斎宮跡の調査は、今年で55年になります。長年継続してきた調査によって令和7年3月時点では、約238,000㎡、全体の約17.4%の調査が完了し、徐々に斎宮の様子が明らかになりつつあります。

指定直後に行われた調査

史跡中央部から東部には道路によって碁盤目状に区切られた「方格街区」と呼ぶ区画が東西5列、南北最大7列にわたって広がっていることがわかり、平安京と同様に碁盤目状に区画されていたことが明らかになりました。このほか、平安時代の斎宮における規定を記録した『延喜斎宮式』には斎宮関係の部署が記されており、その部署の名を記した墨書土器が発掘調査でみつかりました。このように、記録上に残されていた部署が、当時実際に存在していたことが明らかになるなど、考古資料と文献がリンクするような研究が進みました。

墨書土器「蔵長」

土器が大量に捨てられた穴

平成前半期の調査

平安時代に斎王が住んでいたと考えられる「内院」についての様相を明らかにするため、史跡東部の調査が進められました。これにより、二重の大型掘立柱塀に囲まれた区画の北部分などがみつかったほか、16棟の倉庫群から構成される「寮庫」などが特定できました。それ以外にも、史跡中央部を斜めに貫通する古代の官道である「伊勢道」が実際に調査でみつかったり、史跡北部を迂回するように掘られた大溝などがみつかったりと、斎宮の成立や廃絶を考える上での重要なデータが蓄積されました。この時期にみつかった遺物には官職が書かれた墨書土器、羊形硯、鳥形硯など、斎宮独自の資料が多くみられます。

羊形硯

発掘調査の様子

平成後半期~令和の調査

斎宮制度が確立する以前の初期斎宮として考えられている飛鳥時代・奈良時代に斎宮があった場所と、その範囲を明らかにするための調査がおこなわれました。史跡西部の調査で、掘立柱建物群が数多く確認されたことから、この周囲に飛鳥時代・奈良時代の斎宮の範囲が広がっていることが確定的となりました。この調査と並行するように史跡東部でも調査がおこなわれており、この調査によって区画の中心部では平安時代の約200年間に5回建て替えられている四面庇のついた建物の存在が明らかとなりました。四面庇付建物は非常に格の高い建物であり、その空間においては中心的な建物であることが多いことから、平安時代初期から後期における斎宮の中心的な施設がここに置かれていたことが明らかとなりました。

この調査の成果によって、平成27年度には「さいくう平安の杜」として実物大復元建物が整備されました。

令和に入っても調査は継続して行われており、令和5年には飛鳥時代・奈良時代に斎宮が置かれていた場所で中心施設と考えられる特異な構造をもつ大型建物が確認されました。

さいくう平安の杜

令和5年にみつかった特異な構造をもつ大型建物の遺構

これからの斎宮歴史博物館

国の史跡に指定されて10年目の節目となる平成元年(1989)に、斎宮歴史博物館は開館しました。斎宮跡の調査、保存と活用の拠点として、史跡内に建てられたサイトミュージアムです。文献や遺跡の調査からわかった斎宮跡、斎宮について展示し、遺跡を訪れた人々に斎宮跡の調査成果についてわかりやすく伝えるための施設として位置付けられています。展示室では、斎王が伊勢へ向かう道程やその道中の姿、生活の様子が文献からの調査によって復元されたものが展示されているだけでなく、実際に斎宮跡を発掘調査した成果について、調査でみつかった土器などが展示されています。このほか、映像でも斎宮跡のことを理解してもらうために、常時2種類の映像展示が上映されています。

常設展示室1

常設展示室2

斎宮跡から出土した土器

映像展示室

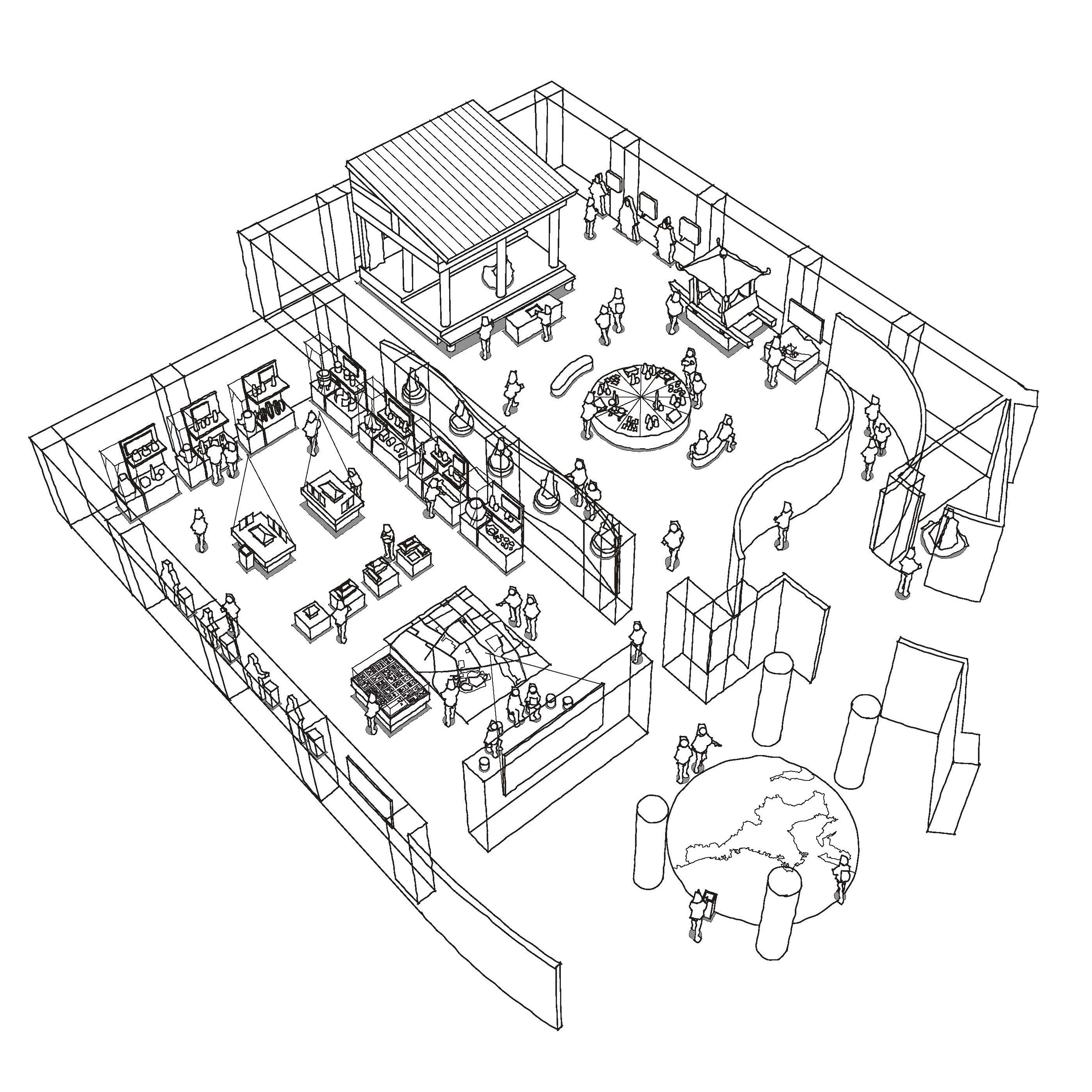

常設展示室Ⅰと常設展示室Ⅱのリニューアルイメージ図

現在、令和10年ごろのリニューアル実施を目指して準備を進めており、今後、新たな斎宮歴史博物館として開館する予定です。現在の展示を見て、これまでの斎宮跡の調査を振り返りつつ、展示リニューアルに思いをはせていただくとともに、新・斎宮歴史博物館として開館した際には、再度訪れていただき、新しくなった斎宮歴史博物館を自分自身で発見していただくのも面白いかもしれません。