二見浦

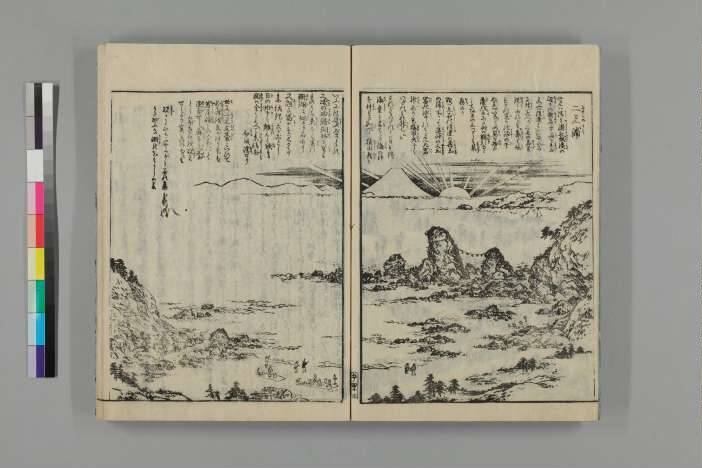

江戸時代、伊勢神宮参拝後に巡る遊覧先の一つに二見浦 がありました。二見浦について紹介していきます。二見浦といえば、夫婦岩。この岩は二見興玉神社にあります。神社の参道を進んでいくと、夫婦岩が見えてきます。夫婦岩は、その沖合約700m先に鎮まる、祭神ゆかりの「興玉神石」と日の大神(太陽)を拝む鳥居の役目をしているとされています。(浮世絵はMieMu所蔵)

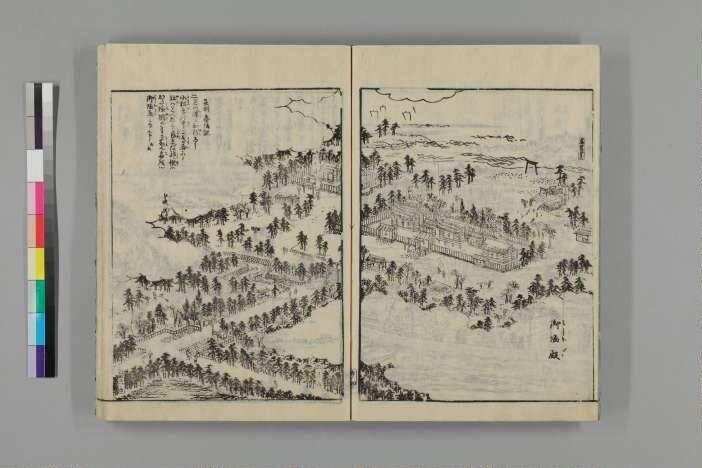

二見浦の夫婦岩 は、大小2つの岩が仲良く並ぶ姿から、その様に呼ばれていますが、古くには、男岩は立石、女岩は根尻岩と呼ばれていました。江戸時代中期の『伊勢参宮名所図会』に大注連縄を張った夫婦岩の絵が描かれています。

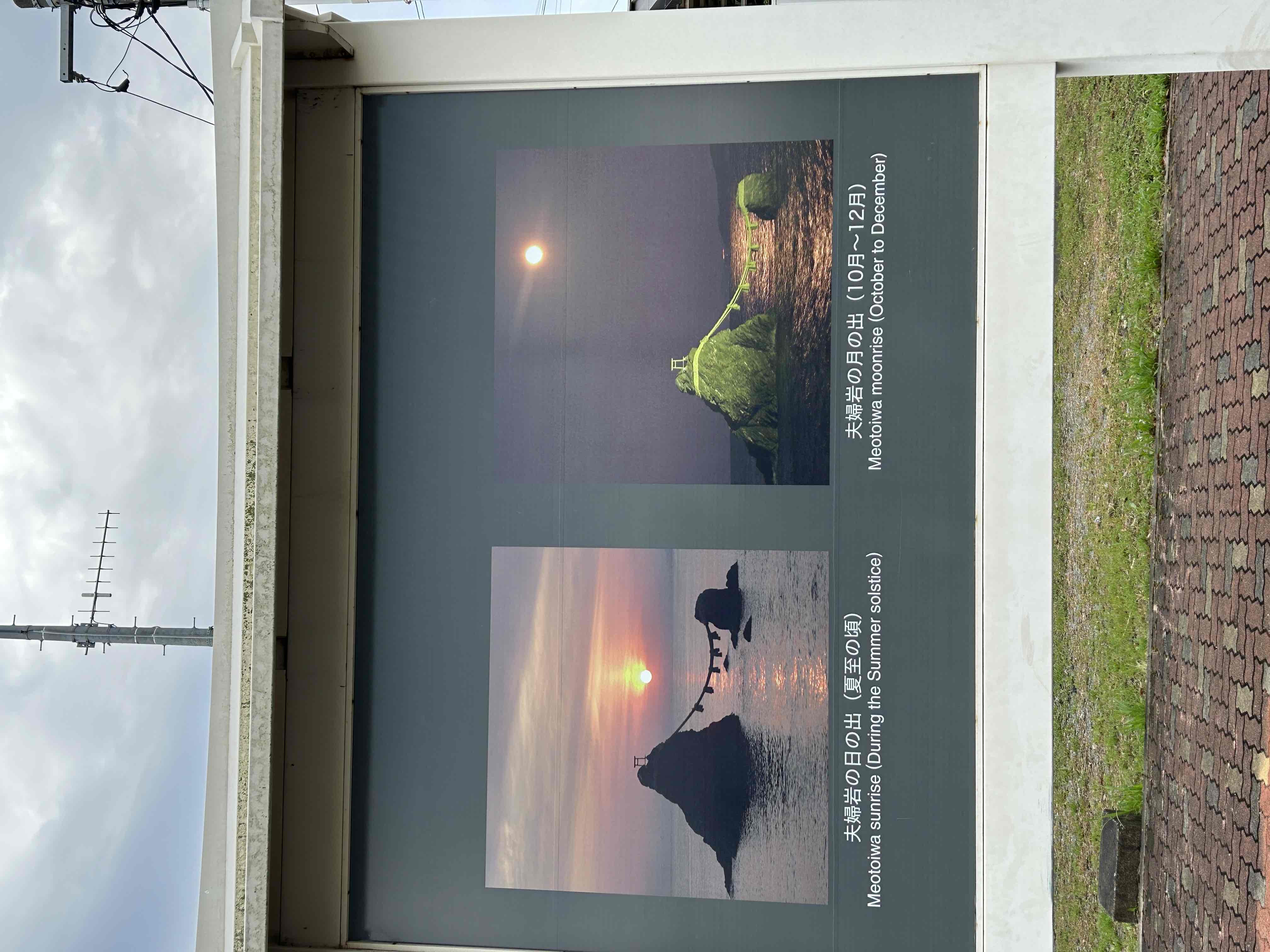

また、二見の夫婦岩では、夏至の前後約4か月間は、夫婦岩の間から御来光が拝め、特に夏至の前後2週間ほどは、距離およそ200kmの彼方にある富士山山頂を背にする朝日が見られます。朝日が昇る景色は江戸時代の浮世絵などにも見られます。

(『伊勢参宮名所図会』は国文学研究所所蔵)

二見浦の夫婦岩では、冬至の頃には、夫婦岩の間より昇る月を見ることもでき、満月の日には多くの人がその景色を眺めに集まっています。朝日とは違う、夫婦岩から登る月も幻想的な景色が楽しめます。

また、夫婦岩の女岩である根尻岩は、大正7年(1918)の台風によって根本より折れたため、修理をしました。その際、設置角度が変わったために、よく見ると、男岩と岩の模様の方向が違うのがわかります。

二見興玉神社

夫婦岩の沖合にある興玉神石は、宝暦年間に発生した地震により、海中に沈んだため、肉眼で見ることはできません。昭和35年(1960)のチリ地震による津波で水が引いた際に一時的に姿を現したといわれます。二見興玉神社は、猿田彦大神が祭神です。神社内にはたくさんの蛙の置物が見られます。蛙は、祭神の使いといわれ、また、「無事かえる、お金がかえる」という語呂合わせもあるとされ、多くの蛙の置物が奉納されています。

路面電車

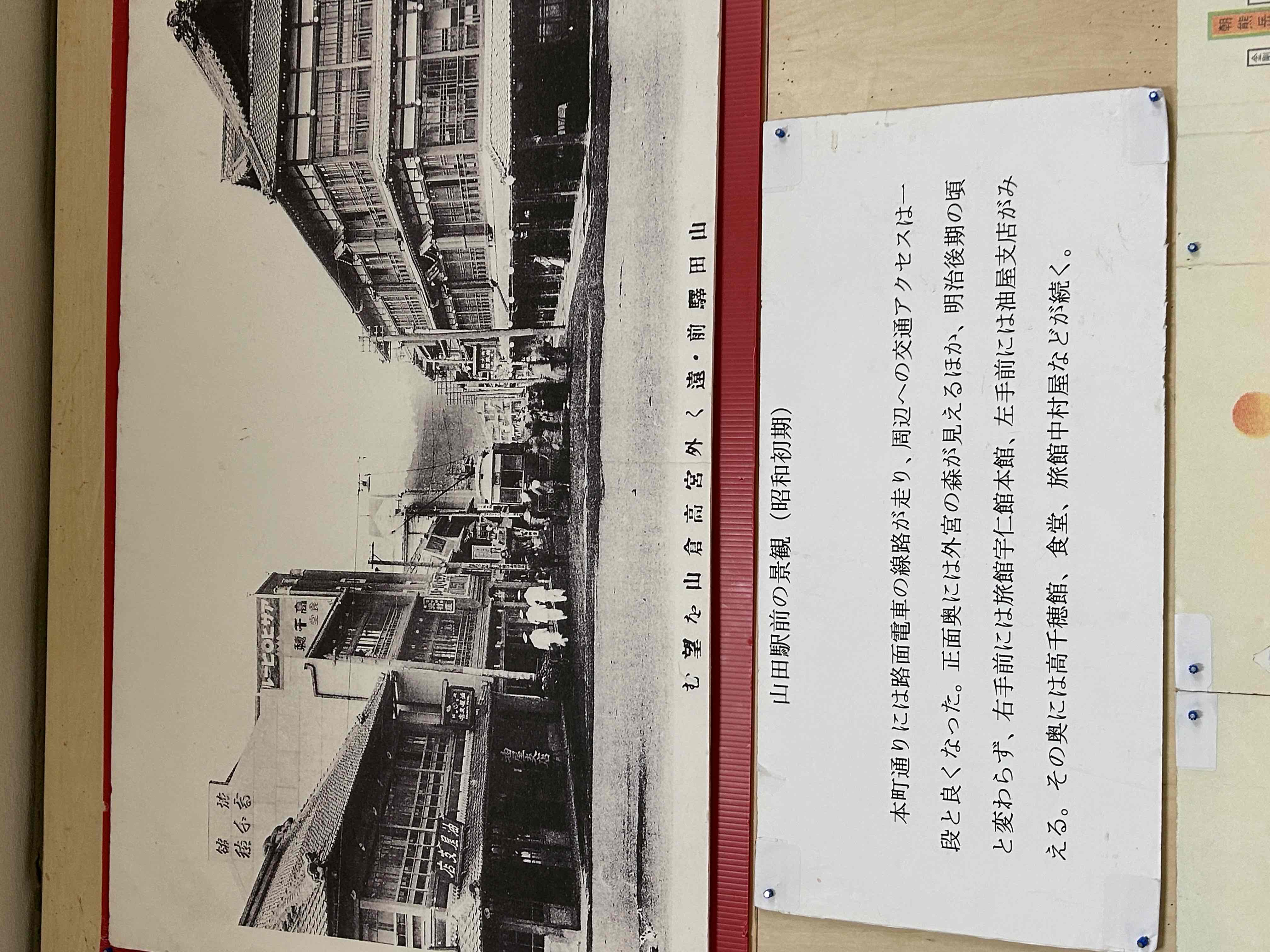

二見浦・夫婦岩を訪れる人々が増えるにつれ、当地に茶屋が栄えていきました。また、明治36年(1961)に山田(伊勢)から二見間に三重県初の路面電車が開通しました。山田(伊勢)から二見間の路面電車は、貴賓客も利用したといいます。路面電車は、昭和36年に全線とも廃線となり、バス路線に替わりました。しかし、県道102号線沿いに残る五十鈴川を渡る橋の橋脚など、市内には、路面電車が走っていた当時の痕跡がそこかしこに残っています。

二見浦の街

近代になり「海水浴」が健康に良いとして注目されるようになりました。二見では、早くも明治15年に「二見浦海水浴場」が開業しました。そのため、観光客が増加し、松林を開き旅館が多く建てられました。JR二見駅から海に向かって歩いていくと、隆盛を極めた昭和初期の趣を今なお色濃く残す旅館街があります。今では、珍しい木造3階建ての純和風旅館や和風建築の土産物屋が軒を連ねており、レトロな雰囲気の街並みになっています。

麻野館

伊勢にある二見浦海岸沿いの麻野館は、明治28年の創建です。当時の面影を残し、落ち着いた風情を感じさせる純和風木造三階建ての旅館です。玄関棟は木造2階建桟瓦葺で入母屋造の妻面を街路に向けて強調する表構えです。麻野館の玄関棟、広間棟、土蔵は明治から昭和にかけての観光の変遷を表す点が評価され、国の登録有形文化財に登録されました。明治時代から戦前にかけての伊勢参詣や観光の有様の変遷を物語る貴重な建物です。

賓日館

伊勢市二見町の旅館街を歩いていると、ひときわ目立つ日本建築の建物があります。賓日館といいます。現在は、資料館になっていますが、以前は旅館でした。今回からはこの賓日館を紹介していきます。賓日館は、明治20年(1887)、伊勢神宮に参拝する皇族などの賓客の休憩・宿泊施設として建設され、「賓客の泊まる日の昇る館」という意味で名付けられたといいます。明治19年12月に着工、翌年2月19日に竣工し、これほどの短期間で格調高い建物が完成したのは驚異的でした。

伊勢市の二見浦にある賓日館は、明治末期から大正初期にかけてと昭和初期の2回の大増改築を重ね、現在の状態となりました。平成22年、賓日館の本館、大広間棟、土蔵の3棟の建造物は国の重要文化財に指定されました。

伊勢市二見町にある賓日館の本館にある御殿の間は、二重格天井などの格式高い意匠が見られる座敷で、創建時の姿を残しています。また、昭和前期の大広間棟2階の大広間は、120畳敷で、折上格天井を張り、良材を用いた華やかな造が見られます。豪華なシャンデリアという和洋折衷の妙も見応えがあります。

賓日館は、明治44年2月には隣接する二見館(三重県初の政府登録国際観光ホテル)に払い下げられ、二見館の別館として平成11年まで宿泊施設として利用されていました。二見館の廃業後、平成15年に二見町(現伊勢市)に寄贈されました。

お福餅

江戸時代、二見に訪れる旅人が休むための茶屋などができ、餅などが振舞われました。そのころの茶屋にルーツがある餅のひとつに「お福餅」があります。「お福餅」は、こし餡で餅を包み二見浦に打ち寄せる波の形を表現しています。店舗は、二見浦駅から夫婦岩に向かう参道沿い、賓日館の隣に店舗があります。江戸時代に二見に来た旅人のように、一休みしてみるのはいかがですか?

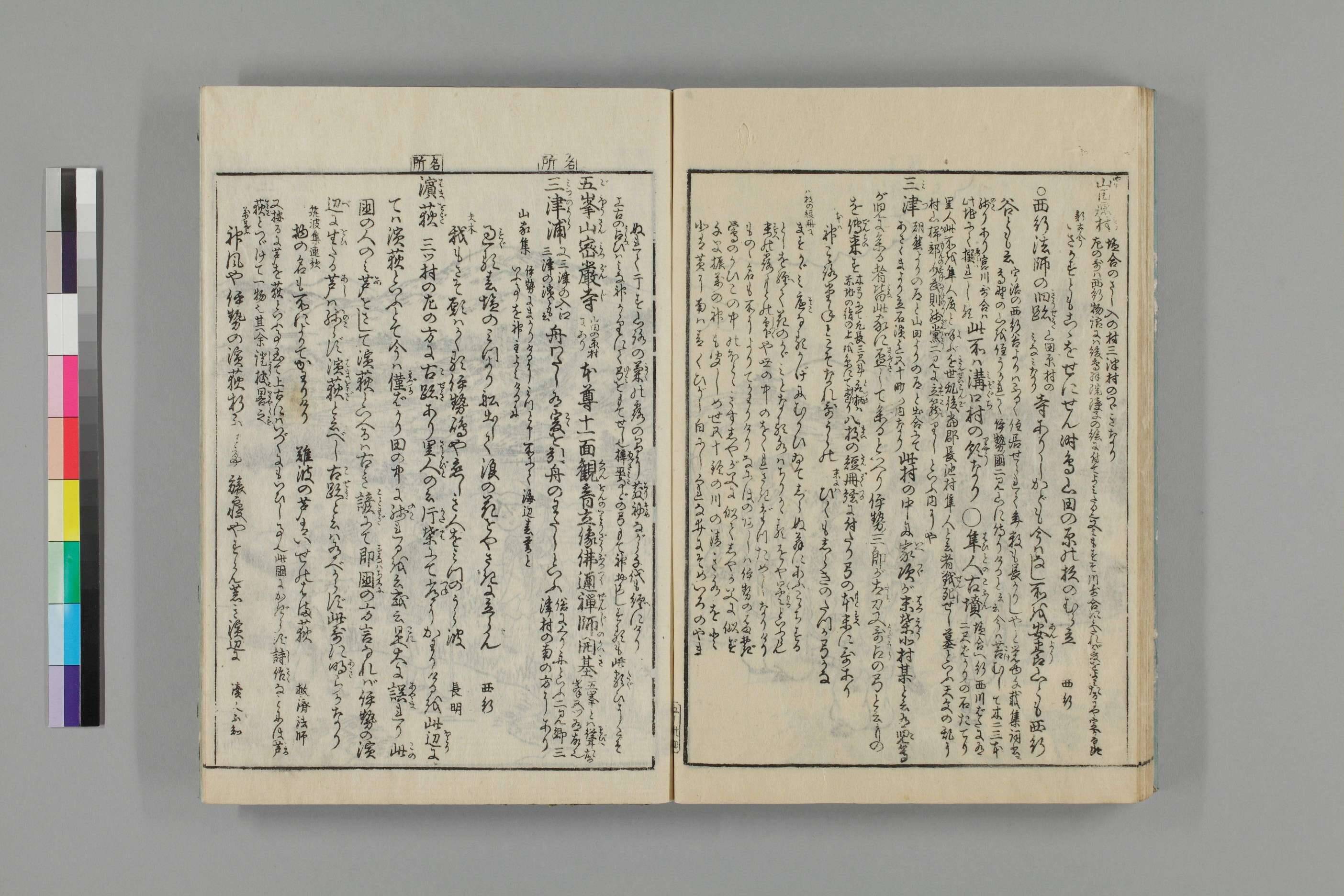

西行

平安時代末期から鎌倉時代初期の僧、西行は二見浦にあった安養寺に庵を構え、晩年の6年余りを過ごしたとされます。江戸時代に出版された『伊勢参宮名所図会』でも、二見のところで「西行」のことが紹介されています。二見浦には西行の歌碑が建てられており、二見浦の南勢約2kmのところには、西行の庵と考えられている安養寺跡があります。(『伊勢参宮名所図会』は国文学研究資料館所蔵)

御塩浜

伊勢神宮のお祭りで用いる塩は二見の地で作られています。塩を作る塩田である御塩浜は、五十鈴川の河口近くにあります。(御塩浜には立入はできません)伊勢神宮では、五十鈴川河口近くに入浜式塩田の御塩浜があり、7月土用の頃の炎天下に濃度の高い海水(鹹水)を汲み上げ、二見町荘にある御塩汲入所に運び込みます。この時期、鹹水を作る御塩浜を堤防から見ることができるかもしれません。

御塩殿

御塩殿神社から約1.5kmのところにある伊勢市二見町西に入浜式塩田の御塩浜、二見町荘の御塩殿神社境内には御塩汲入所・御塩焼所・御塩倉・御塩殿があります。伊勢神宮の神饌として神事に使う堅塩を作る設備を備えた神社です。御塩浜で作られた鹹水は、境内の御塩汲入所に運ばれます。隣接する御塩焼所では大きな鉄の平釜を使って鹹水を一昼夜かけて煮詰めて荒塩を作ります。(『伊勢参宮名所図会』は国文学研究資料館所所蔵)

御塩焼所で作られた荒塩を10月と3月の2回、御塩殿で三角推形の土器に詰めて焼き固め堅塩にし、これを伊勢神宮の神事に使用します。境内の施設では地元の住民の奉仕により製塩が行なわれます。塩を調製しているところを偶然、見られることがあるかもしれませんね。

松下社

二見浦の松下社には厄除けの「蘇民将来」の伝説が言い伝えられています。そのため、厄除けのため、伊勢・志摩地方には、「蘇民将来子孫家門」の木札のついた しめ縄を1年中玄関に飾る風習があります。松下社に伝わる「蘇民将来」の伝説とは、貧しい身なりの素戔嗚尊がこの地方を旅し一夜の宿を求めたところ、兄は断りましたが、弟の蘇民将来が快くもてなしました。そのお礼に素戔嗚尊は、別れるときに、これからも難や禍をまぬがれるために、蘇民将来子孫としるしして門にかけるようにおおせられました。その後、その蘇民将来の子孫の家は疫病から免れたというもので、現在もしめ縄としてそのことが残っています。