金剛證寺

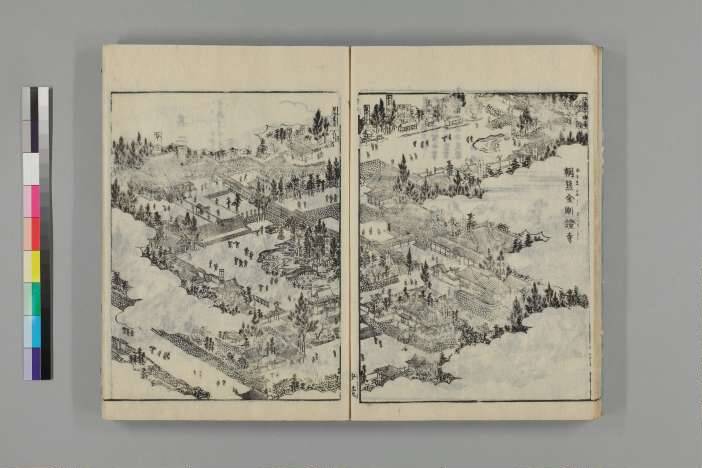

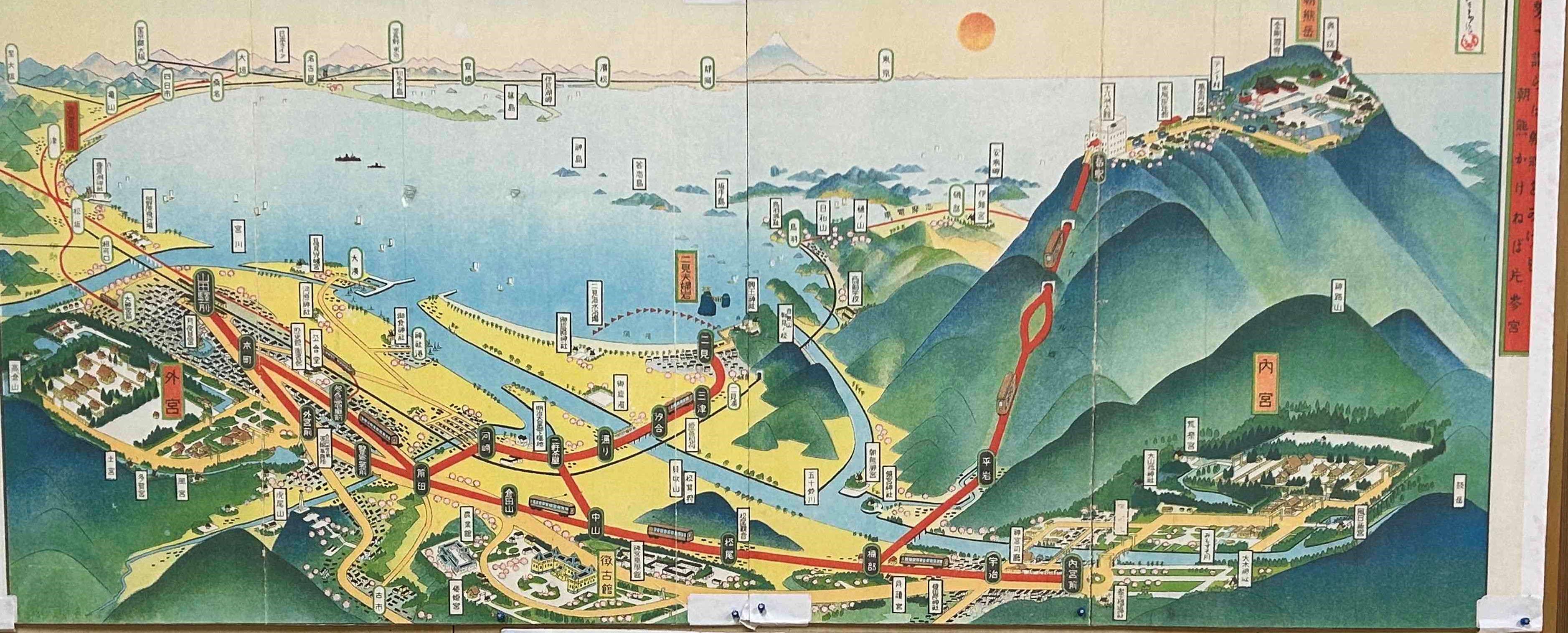

朝熊岳金剛證寺は、伊勢市と鳥羽市の間の朝熊山の山頂近くに位置します。伊勢国を代表する霊山で、古代から、地域の人々や、お伊勢参りの人々の信仰を集めてきました。安土桃山時代に描かれた「伊勢参詣曼荼羅」には、外宮、内宮を参拝したのち、朝熊山 へ上り、そこから富士山を眺めて極楽往生を遂げるという世界観が描かれているといいます。朝熊山は、伊勢神宮参拝後に参詣すべき場所とされていたのです。写真『伊勢参宮名所絵図』(国文学研究所蔵)

江戸時代には、多くの人々が、朝熊岳金剛證寺へ参詣していました。伊勢音頭でも「伊勢へ参らば朝熊を駆けよ、朝熊駆けねば片参り」と唄われていたのです。

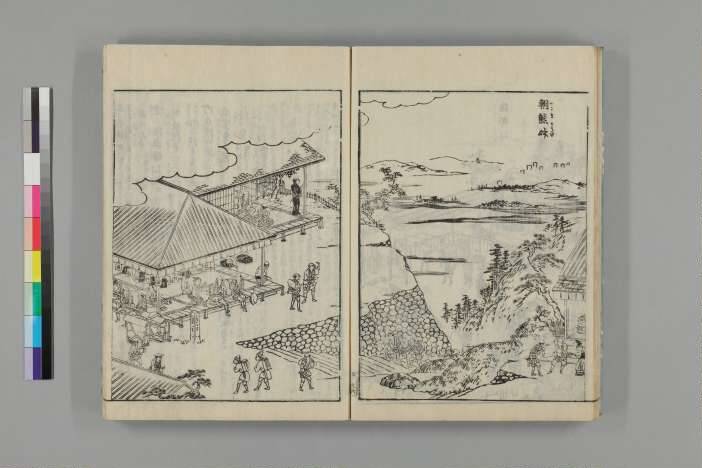

江戸時代は、当然、朝熊山には、徒歩で登りました。『伊勢参宮名所図会』には、朝熊岳まで籠で行く姿の人も見受けられます。登山道は、現在でも登ることができ、沿道には当時の石碑などもあります。大正初期には真珠王御木本幸吉も籠で登ったという記録があります。写真『伊勢参宮名所図会』(国文学研究所蔵)

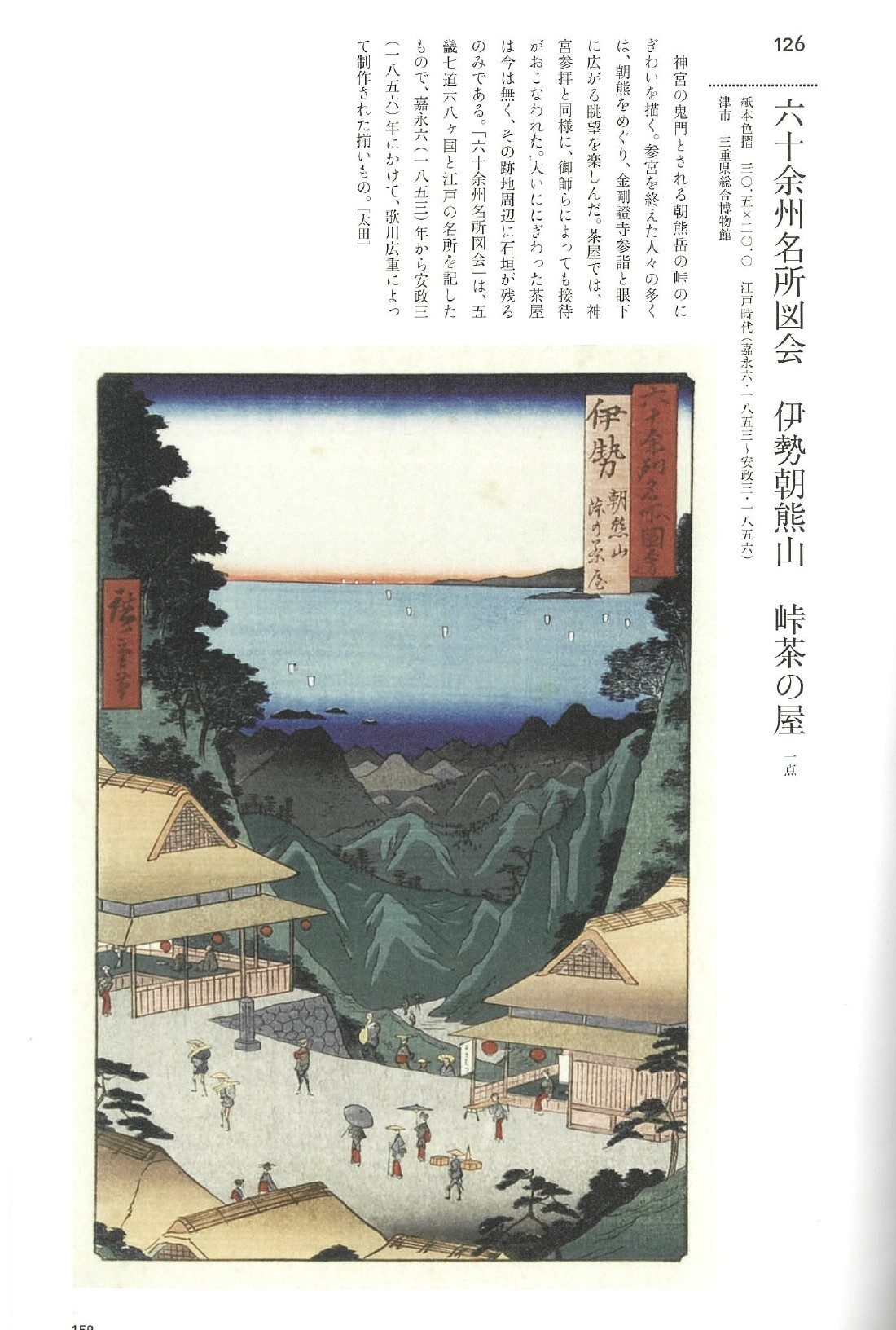

金剛證寺は、伊勢神宮両宮参拝後に行く旅行者が多く、江戸時代の歌川広重の「六十余州名所図絵 伊勢朝熊山 峠の茶屋」に当時に賑わいが描かれています。現在、峠の茶屋はありませんが、石垣は現地に遺っています。

(写真『伊勢参宮名所図会』は国文学研究所蔵、MieMu図録より)

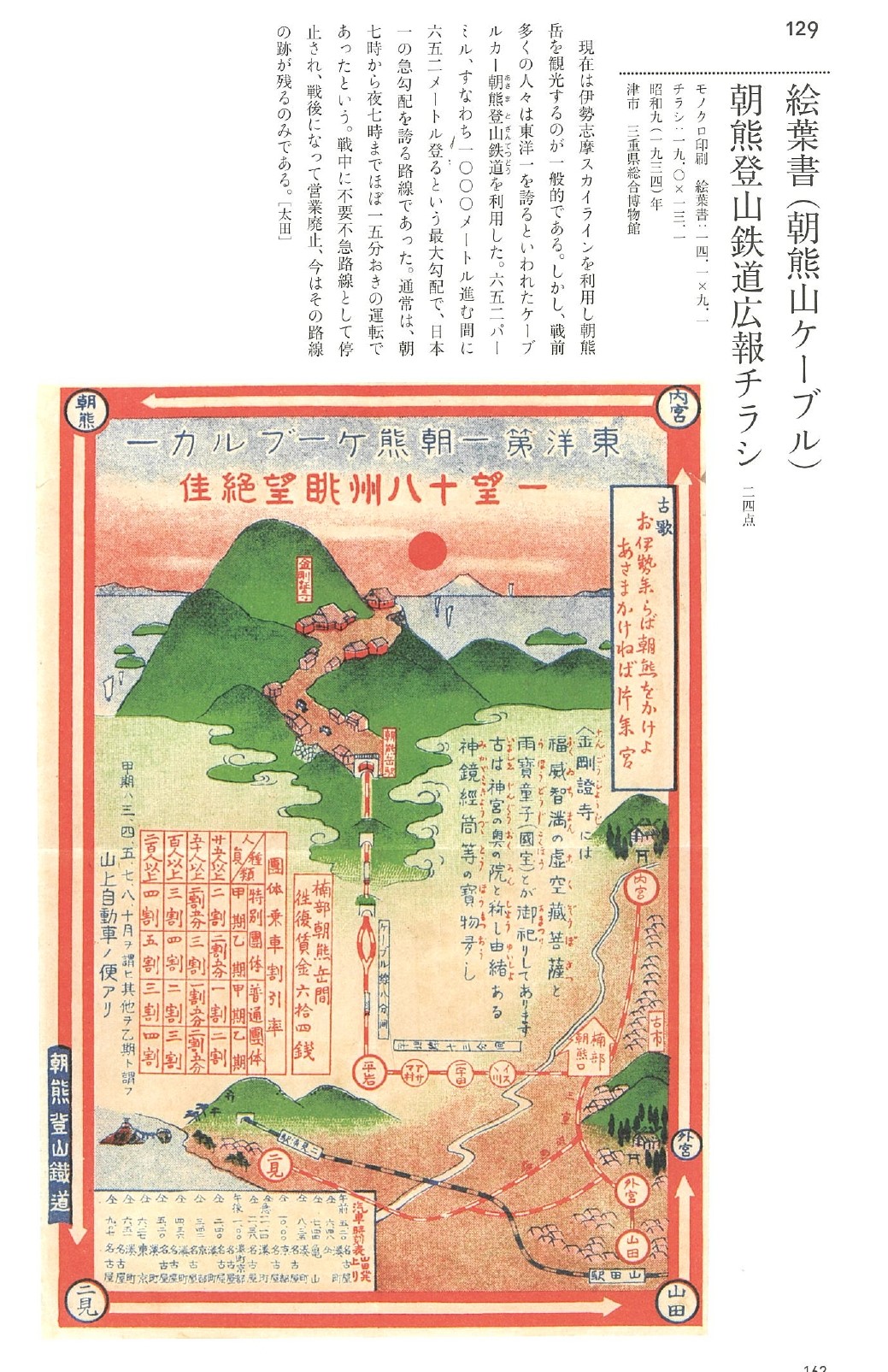

朝熊山には、現在は有料道路の伊勢志摩スカイラインを通って行けますが、戦前は東洋一ともいわれたケーブルカー、朝熊登山鉄道がありました。戦中に不要不急路線として停止され、その後廃止になりました。今でもその跡を見ることができます。

(写真はMieMu図録より)

金剛證寺 の山門をくぐると、まず赤い太鼓橋がある池が目に入ります。この池は 空海 が掘ったといわれ、太鼓橋は連珠橋と呼ばれています。連珠橋を境に、此岸と彼岸が表されているとされており、五月中旬から九月にかけて、数百の睡蓮の花が美しい風景を見せます。

金剛證寺の御本尊は「福威智満虚空蔵大菩薩(フクイチマンコクウゾウダイボサツ)」で、日本三大虚空蔵菩薩のひとつといわれています。秘仏で、20年に1回、遷宮の次の年に開帳されます。

金剛證寺の本堂は、摩尼殿と称する堂々した建物です。棟札から慶長14年(1609)に建築されたことが分かっており、姫路城主の池田輝政によって寄進されたものです。形式や装飾に建築当初の姿をほぼ完全にとどめており、桃山時代の精華を示しています。国の重要文化財です。

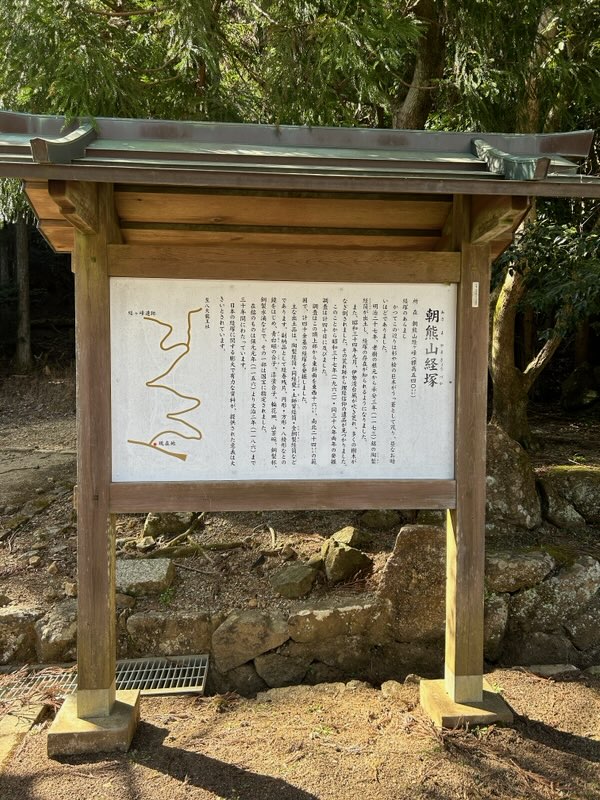

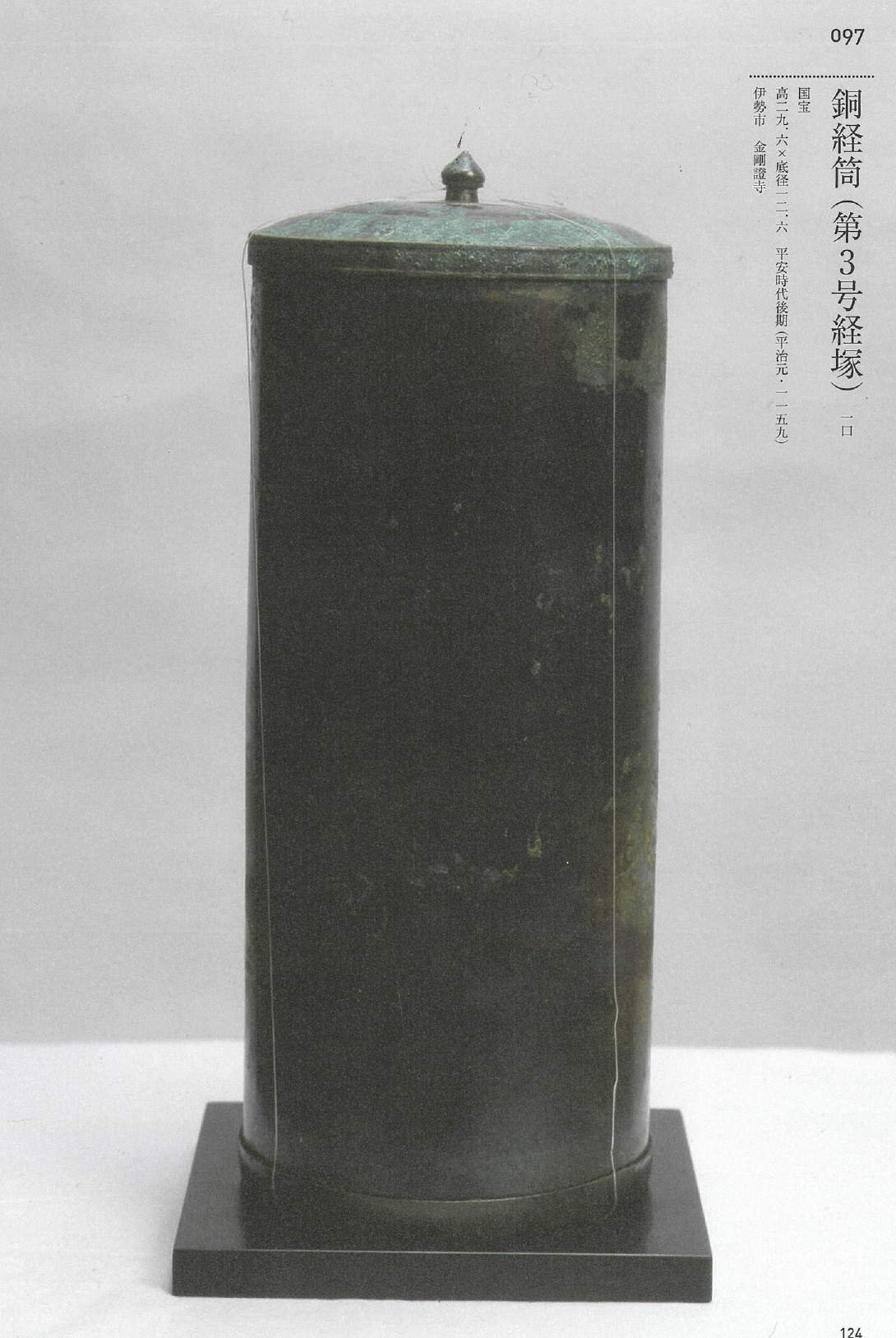

明治27年(1894)、金剛證寺の背後の山上付近から、平安時代末、承安3年(1173)の銘がある陶製経筒 が発見されました。その後、発掘調査が行われ、多数の遺物が出土しました。現在、伊勢国朝熊山経ケ峯経塚と言われています。

伊勢国朝熊山経ケ峯経塚は、平安末期には埋経信仰があったことがわかる歴史を考えるうえで重要な資料です。神宮の神官が造営に参画したと考えられており、経塚の歴史や伊勢における神仏習合を考える上でも非常に重要なものです。

伊勢国朝熊山経ケ峯経塚は、昭和41年(1966)に朝熊山経塚群として国の史跡に指定されました。出土品の経筒などは昭和38年(1963)に国宝(考古資料)に指定され、金剛證寺の宝物館に保管されています。(写真は『三重県史』、MieMu図録より)

江戸時代以降、伊勢周辺では 朝熊山に登り、金剛證寺奥の院に塔婆を立て亡き人を供養する「岳参り」「岳詣(タケモウデ)」などと呼ばれる風習が起こりました。今も参道には塔婆が並び、独特な空間を作っています。

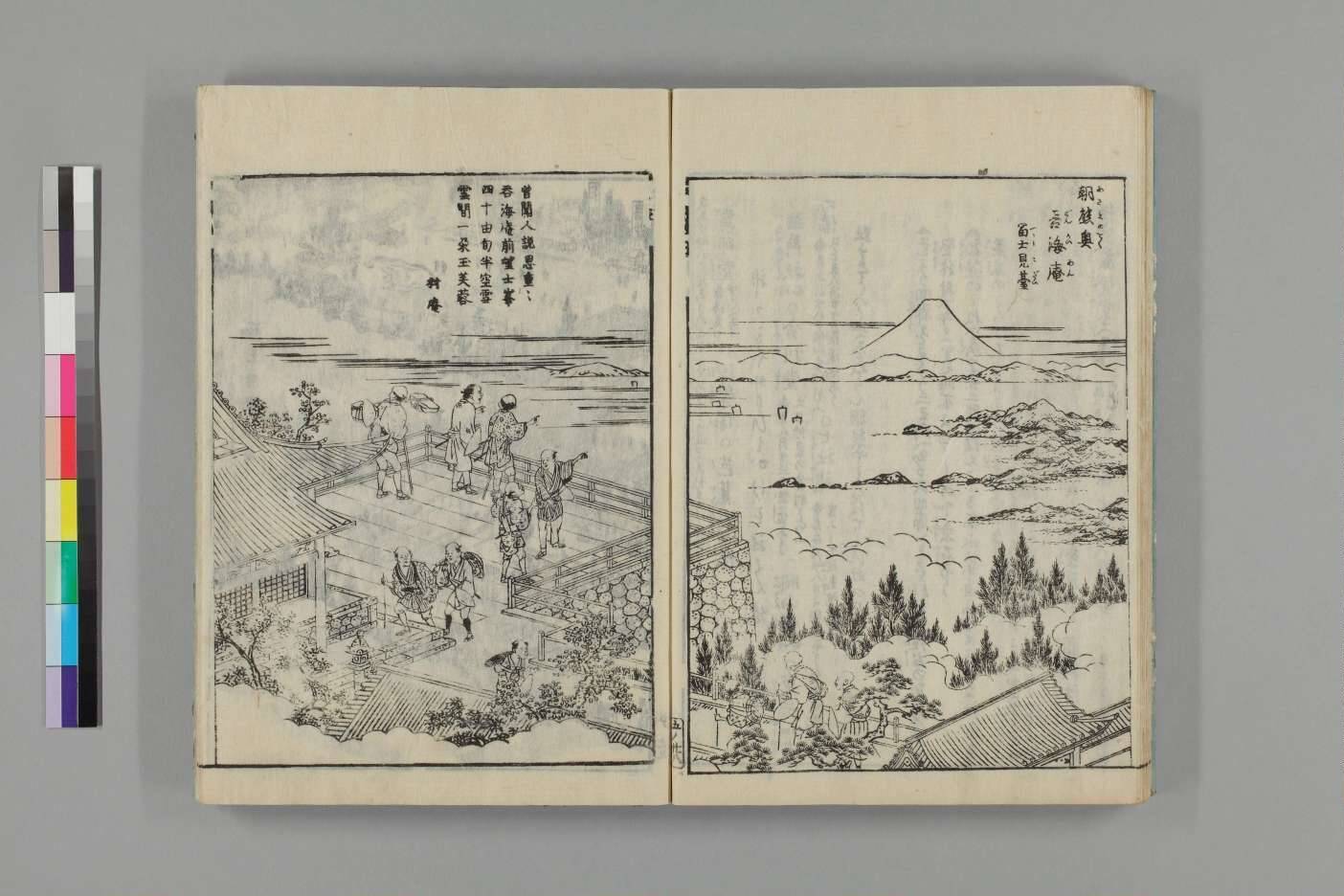

朝熊山は、富士山が見える場所として『伊勢参詣曼荼羅』に描かれました。金剛證寺の奥の院からは、天気さえよければ、現在でも富士山が見えます。富士見台と刻まれた方位石もあり、今でも茶店があって休憩できます。

江戸時代のお伊勢参りの人達が参詣した金剛證寺。伊勢神宮参拝後に是非足を延ばしてみてください。金剛證寺は、山門をくぐると今も昔も変わらず静かな時間が流れています。

金剛證寺の隣に朝熊山頂展望台があります。ここからも、富士山 を望めます。また、天空のポストと名付けられた懐かしい赤ポストがあり、実際に手紙が送れます。伊勢への旅の終着点は新しい旅への出発点。あなたの大切な人へ、あなたの思いが届きますように。