伊勢街道

伊勢街道は天皇の使いである勅使の下向や斎王の群行などもあり、古代から道の整備も行われました。都と伊勢を結ぶ道は少しずつルートを変えながらも使われ続け、江戸時代には伊勢へ向かう多くの人々が歩き、いつしか「参宮街道」と呼ばれるようになりました。参宮街道沿では、神戸(鈴鹿市)の茶屋での狂言、白子の三味線弾きや浄瑠璃語り、津や松坂界隈の楊弓やからくり的などが開業されていました。そのほか、明星茶屋(明和町)の賑わいもよく知られていました。

江戸時代になると御師が各地を巡り、全国に「伊勢講」が作られ、「お伊勢参り」は「伊勢に行きたいお伊勢が見たい、たとえ一生に一度でも」とうたわれるほど、庶民の憧れになっていきました。人々は道を歩き、伊勢へ、伊勢へと向かったのです。

(写真:MieMu)

近世の伊勢

近世の伊勢は、山田奉行所の監督のもと、宇治・山田の門前町とその周辺地域の神宮領に成立していた住民組織である「宇治会合」「三方会合」が、一定の自治をしていました。独自の自治体制が当時の伊勢にはありました。近世の伊勢山田の自治組織「三方会合」が行っていた特筆すべき活動に「山田羽書」の発行があります。「山田羽書」とは、山田地区で発行された紙幣で、日本最古の紙幣ともいわれています。しっかりとした経済地盤があったことがこの紙幣発行でもうかがえます。

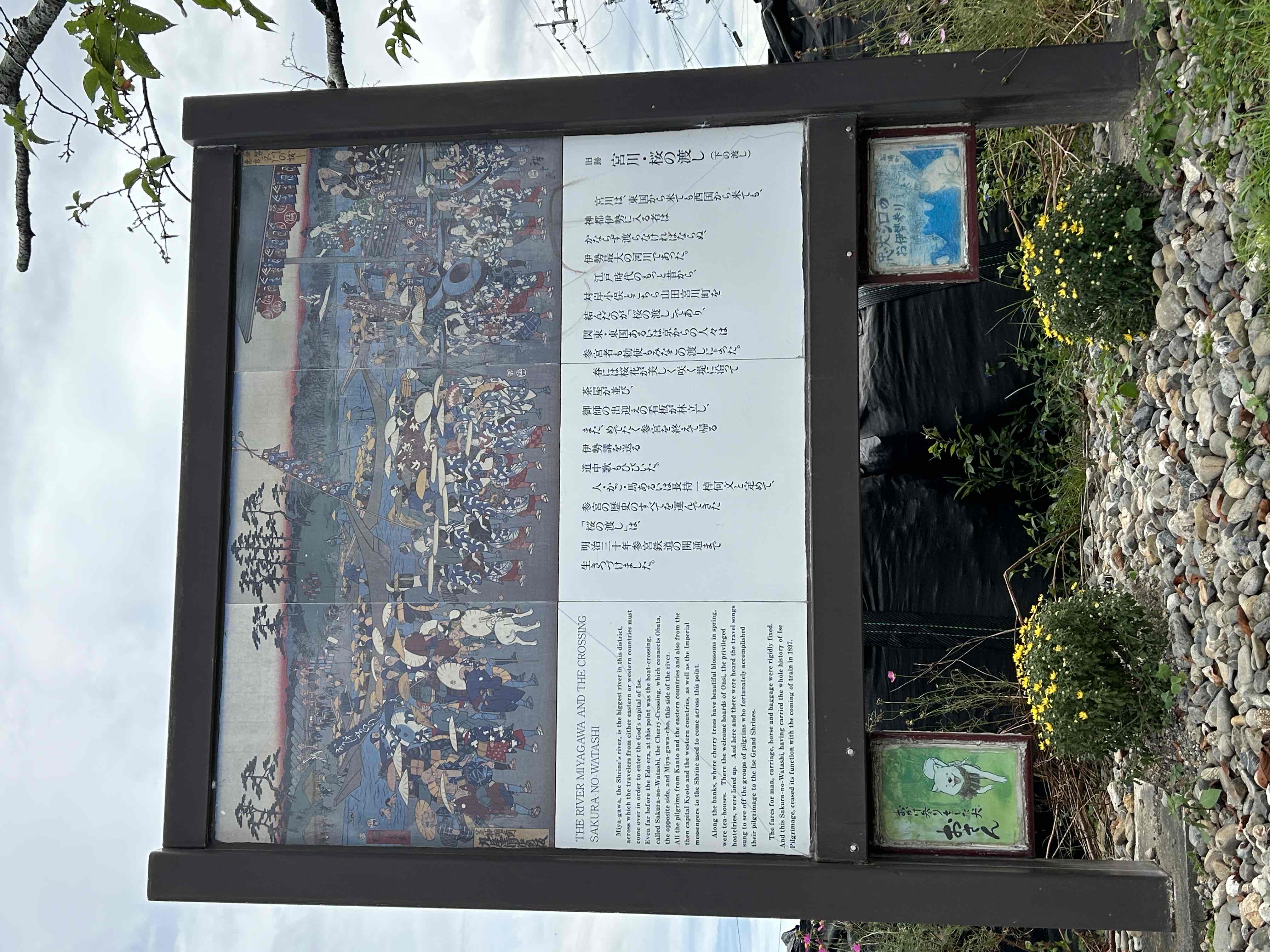

江戸時代、宮川という大きな川を渡らないと伊勢の町には入れませんでした。この川は渡し船が運営されており、多くの参宮客が2か所あった渡しから船に乗りました。この船賃はなんと無料!これは、伊勢の自治組織が運営し、負担していました。

宮川にあった渡し(桜の渡し、柳の渡し)には、茶屋が立ち並び、各御師の案内人が看板を持ち、自分たちの檀家の参宮客を待っている、いわば、空港や駅のようなにぎやかな場所でした。

江戸時代の宮川の渡し船に乗る客は、身分を問わず無料で乗船できました。年間で数万から数十万人の利用者がいました、文政年間のお蔭参りの際には、多い時で1か月に約200万人を超える人達がこの渡しを利用したといわれています。

お伊勢参りの旅人は、宮川で御師の案内人と会い、御師の屋敷に向かいます。御師は参宮客の宿泊、観光の案内、祈りを捧げるお神楽の奉納など様々なお世話をして参宮客を支えていました。伊勢に残る御師の遺構を紹介していきます。

御師の遺構

江戸時代、伊勢神宮の神職であった御師の人々は全国を駆け回り、人々をお伊勢参りにでかけるよう勧誘する、いわばツアコンのような役割を果たしていました。また、伊勢では、御師の屋敷が宿泊施設として機能し、今の旅館のような役割を果たしていました。明治時代に伊勢神宮にまつわる様々な制度が変わり、政府の方針で御師は廃業を迫られ御師は現在いません。また、戦災で多くの建物が焼失したため、御師の屋敷はほとんど残っていません。しかし、当時の御師の活躍をしのぶことのできる建物や、門、塀が今でも伊勢市内のあちこちに遺されています。(模型はMieMu)

旧御師丸岡宗大夫邸

御師の屋敷の遺構で現在でも遺されているものに旧御師丸岡宗大夫邸(まちかど博物館)があります。門と玄関に加え、当時使われていた道具類も残されており、御師の屋敷で宿泊していた参宮客の様子が体感できます。※見学には予約が必要です。丸岡宗大夫は、伊勢神宮外宮の御師で、大阪や信州に8000軒ほど檀家を持つ中規模の御師でした。丸岡邸の建物は慶応2(1866)年のもので、御師制度が終わる直前の建物になります。「長屋門及び築地塀」および「主屋」はそれぞれが登録有形文化財になっています。

旧御師丸岡宗大夫邸の門は、扉の横に部屋がある長屋門です。この門をどんな気持ちで伊勢に到着した旅人は通ったのでしょう。門を抜けると、騎馬武者が描かれた屏風のある玄関です。いよいよ旅人は御師の屋敷に入っていきます。

ここでは、台所で使用していた四方から使えるまな板が残されています。これは、多くの客の食事を作るため、たくさんの食材を一度に4人で切るために使用されました。慌ただしい調理場が見えるようですね。

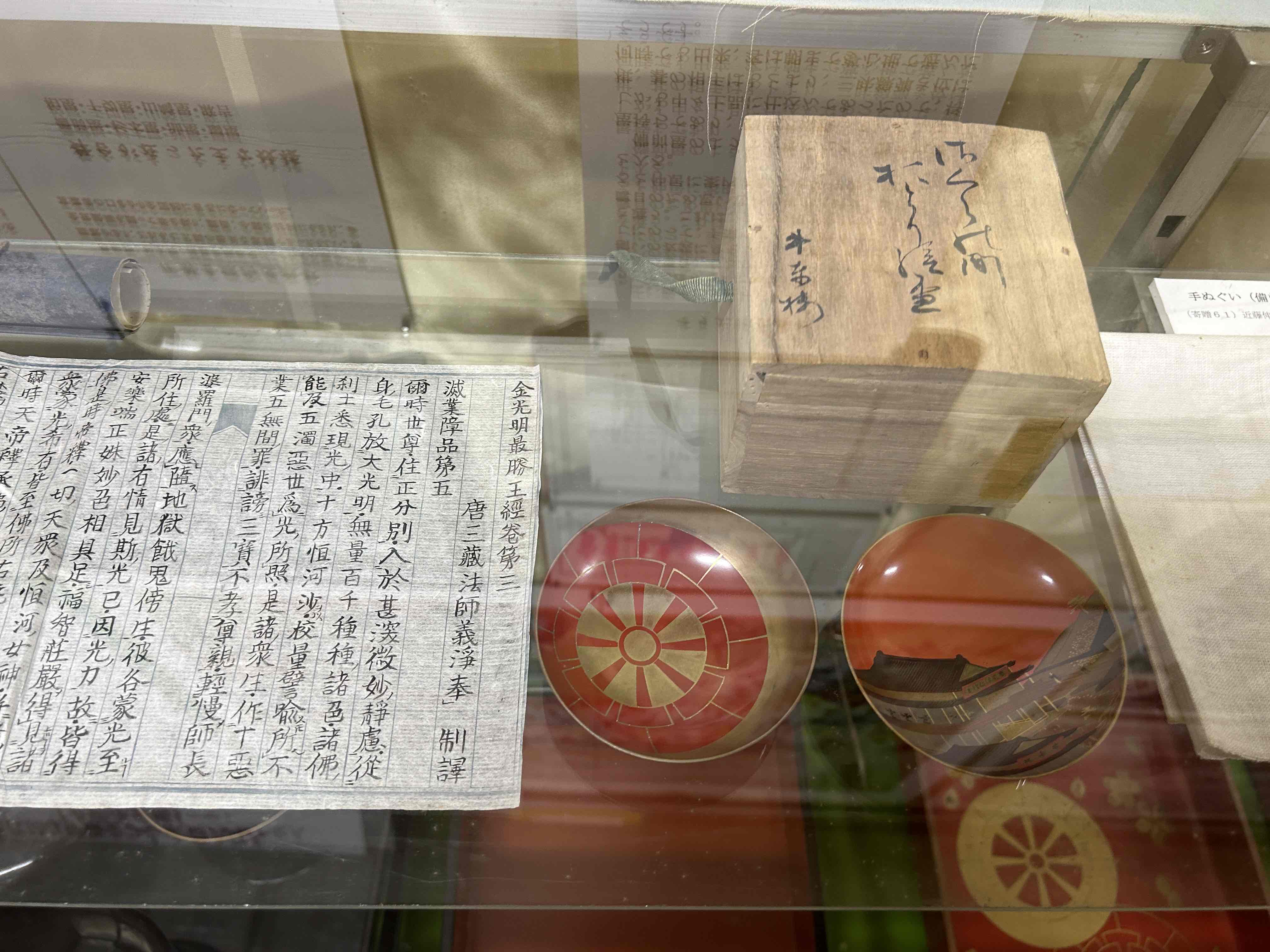

旧御師丸岡宗大夫邸では、当時の朱塗りの食器類や膳などが残されています。この器に、MieMで展示されているような豪華な料理が盛り付けられていたのでしょう。盛り付けられた料理を想像すると、喜ぶ旅人の顔や声が聞こえてきそうですね。

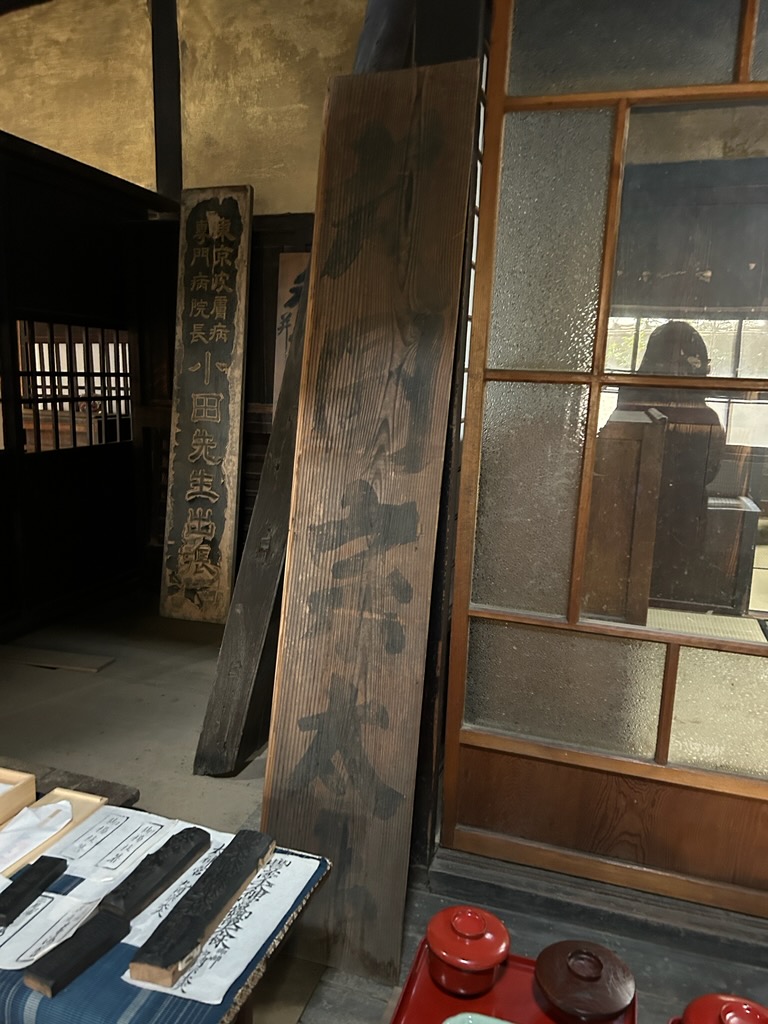

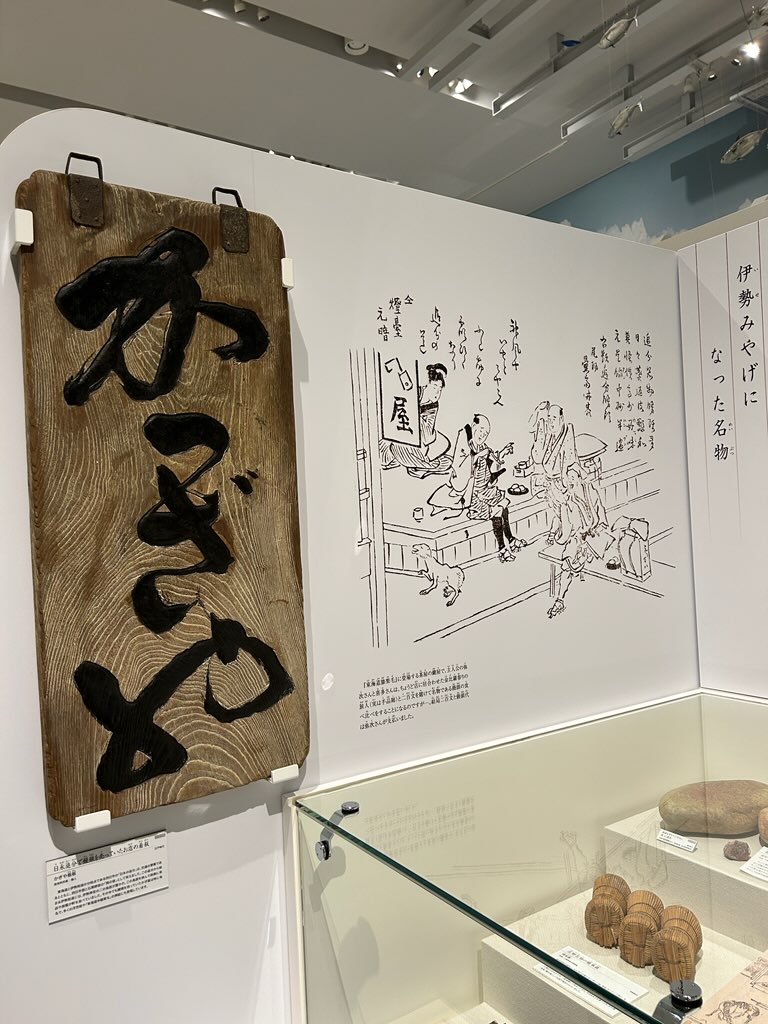

ここに残る屋号の書かれた杉の看板は、お客(檀家)と出会うための道具です。御師の手代は必ずお客と出会えるように、宮川の渡しのところで大きな目立つ看板を立てて待っていました。空港などで、ツアー客を待つ景色とよく似ていますね。

宮川の渡しから御師の屋敷まで来た旅人たちは、どんなことを思ったでしょうか。伊勢に着いた安堵感、今から始まる伊勢での体験への期待などがあったかと想像します。旧御師丸岡宗大夫邸では、当時のお伊勢参りをリアルに体感できます。

三重県有形文化財に指定されている神宮祭主職舎表門、旧御師太郎館大夫邸の表門を移築したもので、旧鬼瓦銘から天保12年の造立であることが分かります。屋根にはひげの付いた鯱が両端にあり、風格のある門です。江戸期の御師の経済的な豊かさが反映されています。

この門は、伊勢神宮内宮の市営駐車場から内宮に向かうおはらい町の道沿いにあります。内宮へ向かうみちすがら、右手に見える優美な門を眺めることができます。三重県有形文化財に指定されています。

通称、「神宮文庫の黒門」と呼ばれる門は、旧御師福島御塩焼(みさき)大夫邸の門を昭和10年に移築したものです。木造総欅造。の安永9年(1780)創建で現存する御師の屋敷の門としては最も古いものです。宇治山田駅から伊勢神宮内宮に向かう通称、御幸道路沿いにあります。

また、御幸道路沿いには、旧御師葉山大夫邸にあった門があります。葉山家から譲り受けた人が伊勢神宮に寄贈したものです。鬼瓦の銘から嘉永6年の創建と考えられます。ほかの現存する門に比べると小さい門です。

おはらい町の参宮街道沿いにある門は、旧御師浦田大夫邸にあった門です。平成4年に今の場所に移築されました。創建年代は不明ですが、江戸末期の建築とみられています。小ぶりで簡素な造りですが周囲の景観になじんでいます。

御師の屋敷で最大の規模を誇った三日市大夫邸は現在の伊勢市役所のところにありました。ここに、当時の塀が遺されています。三日市大夫邸の全体像は、三重県総合博物館(MieMu)の模型で知ることができますが、この塀も、模型の中には表現されています。

伊勢市一色町にある昌久寺の本堂と山門は、常磐町(旧上中之郷町)にあった御師・橋村大夫邸のもので、移築以前は神都公会堂(伊勢市観光文化会館の地に所在した)として利用されていました。市内に残る数少ない御師の屋敷の遺構の一つです。

近世の伊勢観光

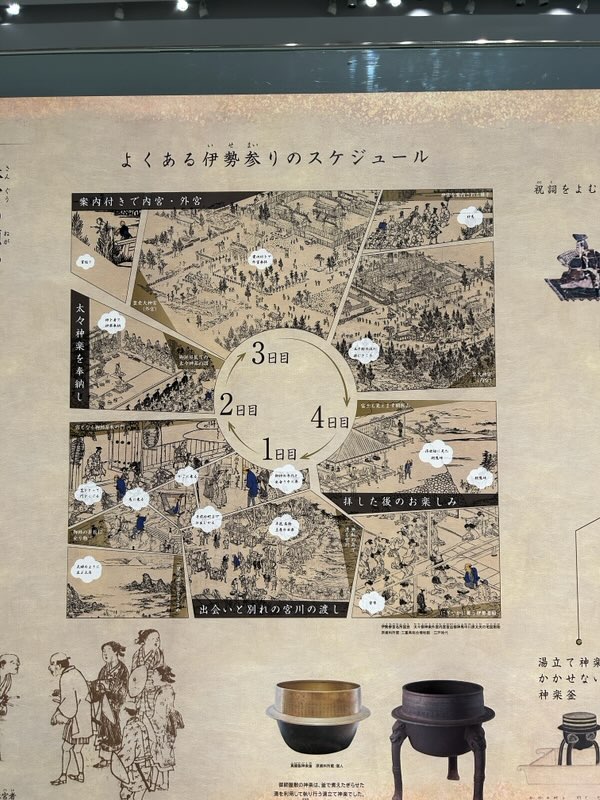

江戸時代の庶民の旅は、寺社参詣や湯治を名目とするものが基本でした。特に伊勢参宮は全国的にさかんで、伊勢参宮が旅文化の中心となっていきました。その結果、伊勢や参宮街道沿いは様々な観光名所などが発達しました。参宮客は 両宮参拝だけでなく、通常は4~5日、中には10日以上伊勢に滞在し、遊覧を楽しみました。このため、名所を巡るルートが作られ、また御師を中心に参宮客をもてなす人達が連携を取り合っていました。この名所などは後に紹介していきます。(写真:MieMu)

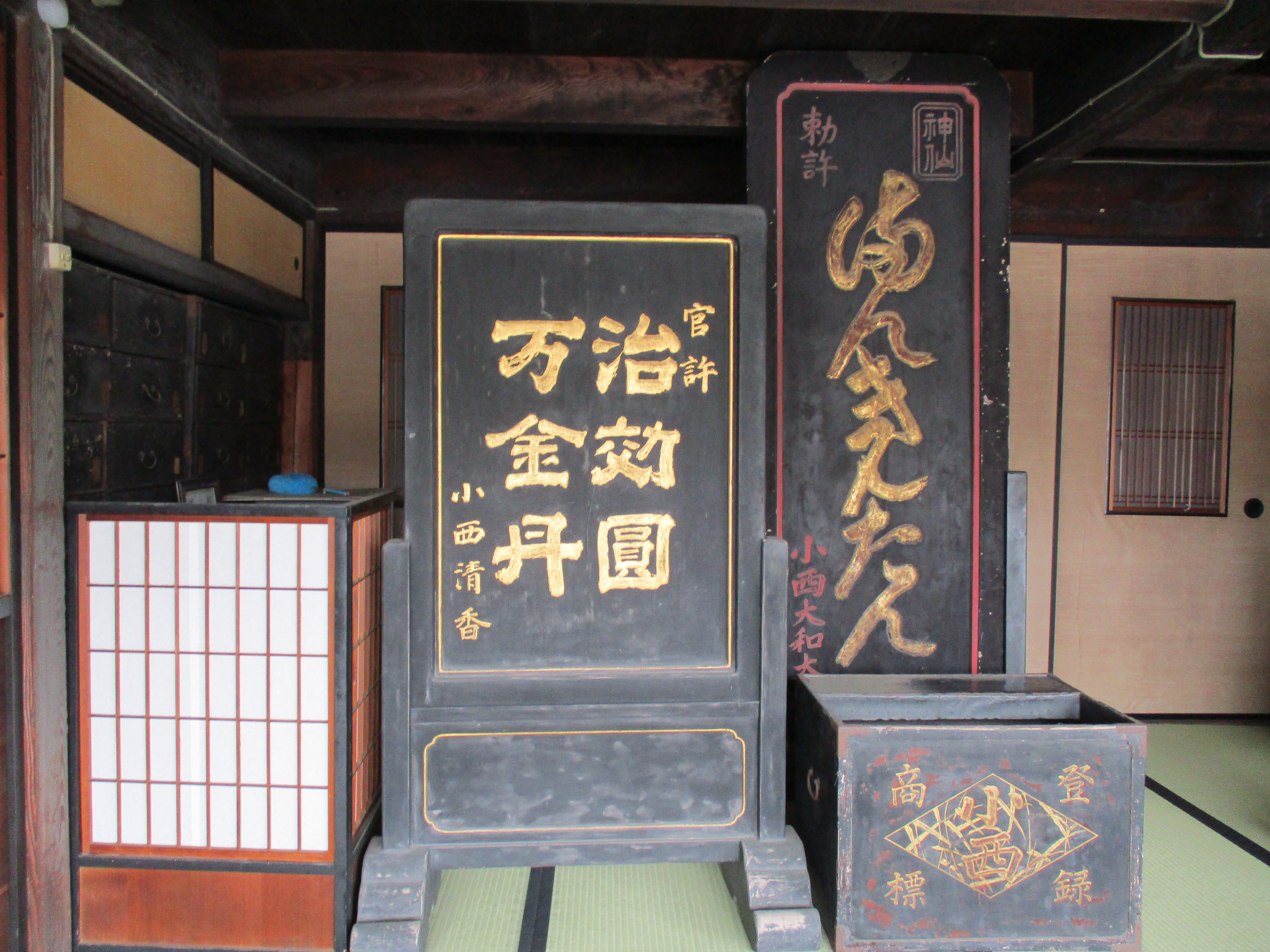

小西萬金丹

伊勢神宮外宮の近くにある「小西萬金丹」は、江戸時代のお伊勢参りの参宮客に人気を呼んだ和漢薬の老舗です。店舗の部屋では、当時の製薬道具を展示しており、薬を調合した薬研や壺、江戸時代の時計、温度計などがあります。「小西萬金丹」は延宝4年(1676)の創業です。建物は明治時代の切妻妻入り建築で、国の有形文化財に登録されています。店舗に入ると、たちまち昔の時代にタイムスリップしたように感じます。

萬金丹は、”お伊勢さんの霊薬”とも呼ばれ、腹痛などに効く薬として、参宮客にお土産として人気がありました。現在も健康食品として購入ができます。江戸時代のお伊勢参りの追体験のツールの一つにいかがですか?

河崎

河崎は伊勢市の中心を流れる全長7キロ余りの勢田川の中流域両側に広がる町で、川の水運を生かした問屋街として知られ、特に江戸時代からは伊勢神宮の参宮客への物資を供給する「伊勢の台所」として栄えました。江戸時代の河崎は、蔵や町家が川の両岸に建ち並び、直接船から物資を蔵に入れることができるようになっていました。現在は、河川改修が行われたため、左岸の堤防道路にその名残が見られます。蔵のなかには国の文化財に登録されているものもあります。

星出館

星出館は、伊勢市にある旅館です。大正13年に開通した県道に面して昭和2年に建てられました。昭和初期の宿の姿を現在に残す貴重な建物で、現在も外国人観光客など多くの人が利用する旅館として親しまれています。玄関に入ると大正・昭和の時代にタイムスリップしたような感覚になります。また、客室のある二階は中庭を囲んだ回廊のような造りになっており、季節の花々を楽しめる空間になっています。令和3年に国の登録有形文化財に登録されています。

世義寺

伊勢にある世義寺は、「伊勢両宮曼荼羅図」では外宮の近くに描かれています。しかし、寛文10年(1671年)に山田で大火事(山田大火)があり、寺はこの火災から免れたものの、外宮宮域に近すぎるとして、奉行の命で、外宮から約1km南東の今の場所に移転しました。

伊勢の食べ物

お伊勢参りの楽しみは、伊勢に着く前から始まりました。参宮街道沿いの茶店では、桑名から富田(四日市市)にかけての焼き蛤から始まり、饅頭や餅、ところてんなどの名物が旅人を楽しませました。(写真:MieMu)

伊勢うどん

「伊勢うどん」は、太めの柔らかいうどんに醤油ダレをかけて食べる汁なしうどん。初めて見ると、黒くてびっくりする人もいます。見た目と違って、意外にもダシ、みりんなどで味に深みのあるタレなんです。伊勢うどんは、もとは 伊勢周辺の農村で食されていたものが、伊勢の町で参宮客が食べるようになったものといわれています。中里介山の『大菩薩峠』にも登場します。現在、伊勢市では、登録無形民俗文化財を目指して調査をしています。お伊勢参りの際には、挑戦してみてはいかがですか。

伊勢の餅

伊勢に向かう街道には、多くの茶屋がありそこでは餅が商われていました。今回、江戸時代以来、今日にいたるまで提供されている餅などを紹介していきます。近年では、三重県内には街道沿いで発展した餅が多いことから「餅街道」と呼ばれることもあります。(写真:MieMu)

赤福

赤福餅は、伊勢神宮内宮前のおはらい町通り沿いに本店があります。店の構えは江戸時代の茶店の雰囲気を残しています。赤福餅といえば、お餅の上に“こしあん”がのった餅菓子ですが、形は「五十鈴川の流れ」を表現しているといわれます。赤福餅 は、およそ300年前の宝永4(1707)年に誕生しました。当初は“塩あん”から始まり、18世紀中頃の江戸時代に黒砂糖の“あん”に変わり、明治時代には現代に続く白砂糖の“あん”が作られたそうです。餅も時代とともに変化してきたことが分かります。

二軒茶屋餅

二軒茶屋餅の創業は天正年間といわれます。「二軒茶屋」というのは町の名前で、伊勢中心部を流れる勢田川の船着き場に「角屋」と「湊屋」という二軒の茶屋ができたことに由来しているといわれます。二軒茶屋餅はこし餡を薄い餅皮で包んできな粉をまぶした餅です。なめらかで柔らかな餅に、あっさりとした甘さの餡、きな粉の香りからなる味わいで、勢田川を上った舟参宮客も船着き場でこの餅を食べて、伊勢に到着したことを実感していたに違いありません。

へんば餅

へんば餅を商う「へんばや商店」の創業は安永4年(1775)、宮川端の茶店から始まったといいます。江戸時代、宮川より先は馬を乗り入れることはできず、川の手前で馬を返していました。その「返馬所(へんばじょ)」が由来となって、返馬(へんば)餅と言われるようになったと伝えられています。へんば餅は、上新粉を蒸した生地でこし餡を包んだ丸く平たい餅で、両面を焼いている点に特徴があります。また、へんばや商店の本店は明治時代初めの建物とのことで、江戸時代以来の茶店の風情を現在でも味わうことが出来ます。

太閤出世餅

伊勢神宮内宮近くにある太閤出世餅は、安土桃山時代の永禄8年(1565)創業といわれています。名称の由来には諸説がありますが、寛政4年(1792)の『神都長嶺記』では、豊臣秀吉 が伊勢神宮へ参詣時に食べた焼餅に由来するとされています。太閤出世餅は、当初は、粒餡入りの三日月型の焼餅でしたが、江戸時代に縁起をかついで丸型となったといいます。焼き目が両面に付いた餅で、昭和4年(1928)の『宇治山田市史』では「大きさ二三寸程の煎餅の様に薄い餅」と記されています。

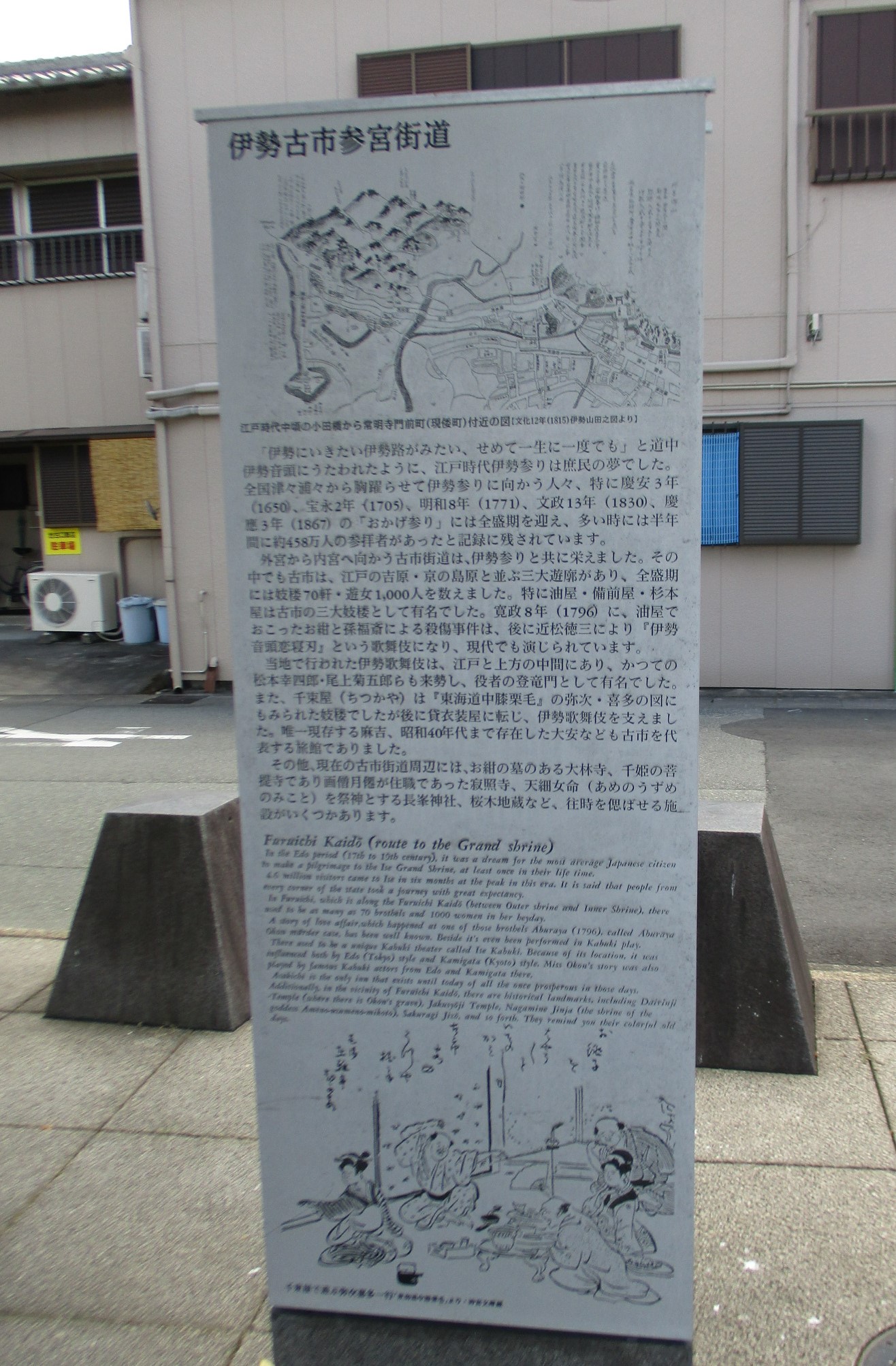

古市

江戸時代、外宮と内宮の間、伊勢街道上には、大歓楽街がありました。その町は「古市(ふるいち)」といいます。この古市は、伊勢参りに来た旅人などで大変賑わい大都市の歓楽街に匹敵するものでした。今回からは古市について紹介していきます。伊勢の古市は、伊勢神宮外宮と内宮の中間点の伊勢街道沿いに位置し、「間の山」などともいわれました。浄瑠璃などの芝居小屋、大道芸人などもあり、三味線や太鼓などの音が常に聞こえるような華やかな場所でした。

古市は、参拝後に精進落としをする人々が集まり、歓楽街として発達して、最盛期の天明(1781 - 1789年)頃には、料亭や旅館などのお店が軒をつらね、その中には浄瑠璃・歌舞伎などの芝居小屋などもありました。

当時の川柳に「伊勢参り 大神宮にもちょっと寄り」といわれたほど、古市は活気があり、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」にも登場しており、江戸時代、お伊勢参りとともに発展していきました。

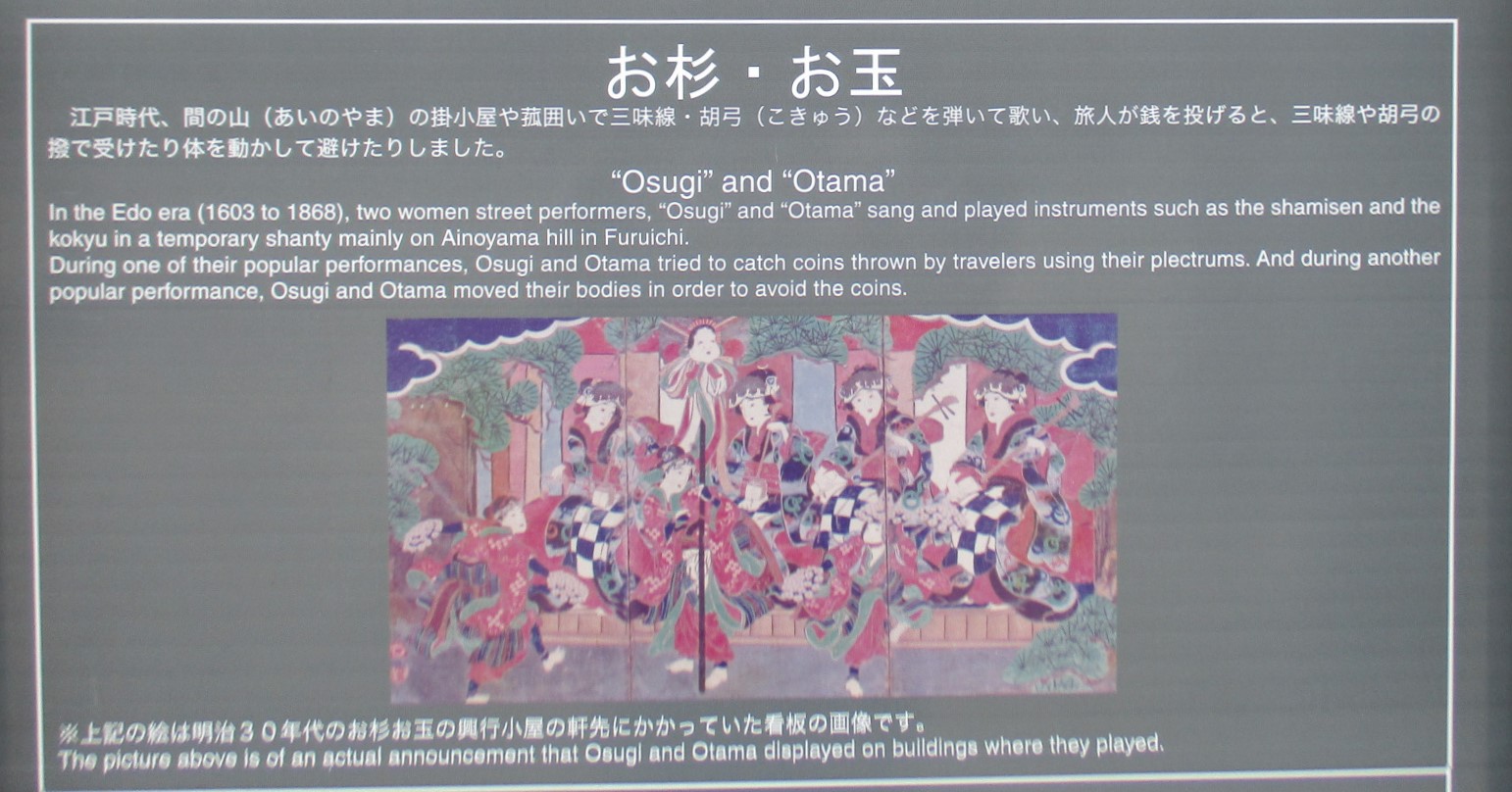

「間の山」(古市)には、「お杉とお玉」という女性の大道芸人がいました。三味線や胡弓を使い俗謡を唄い、客の投げる銭を巧みによけてみせるなど、人気の芸人でした。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも弥次さん喜多さんも銭を投げるという話があり、参宮名物の一つでした。

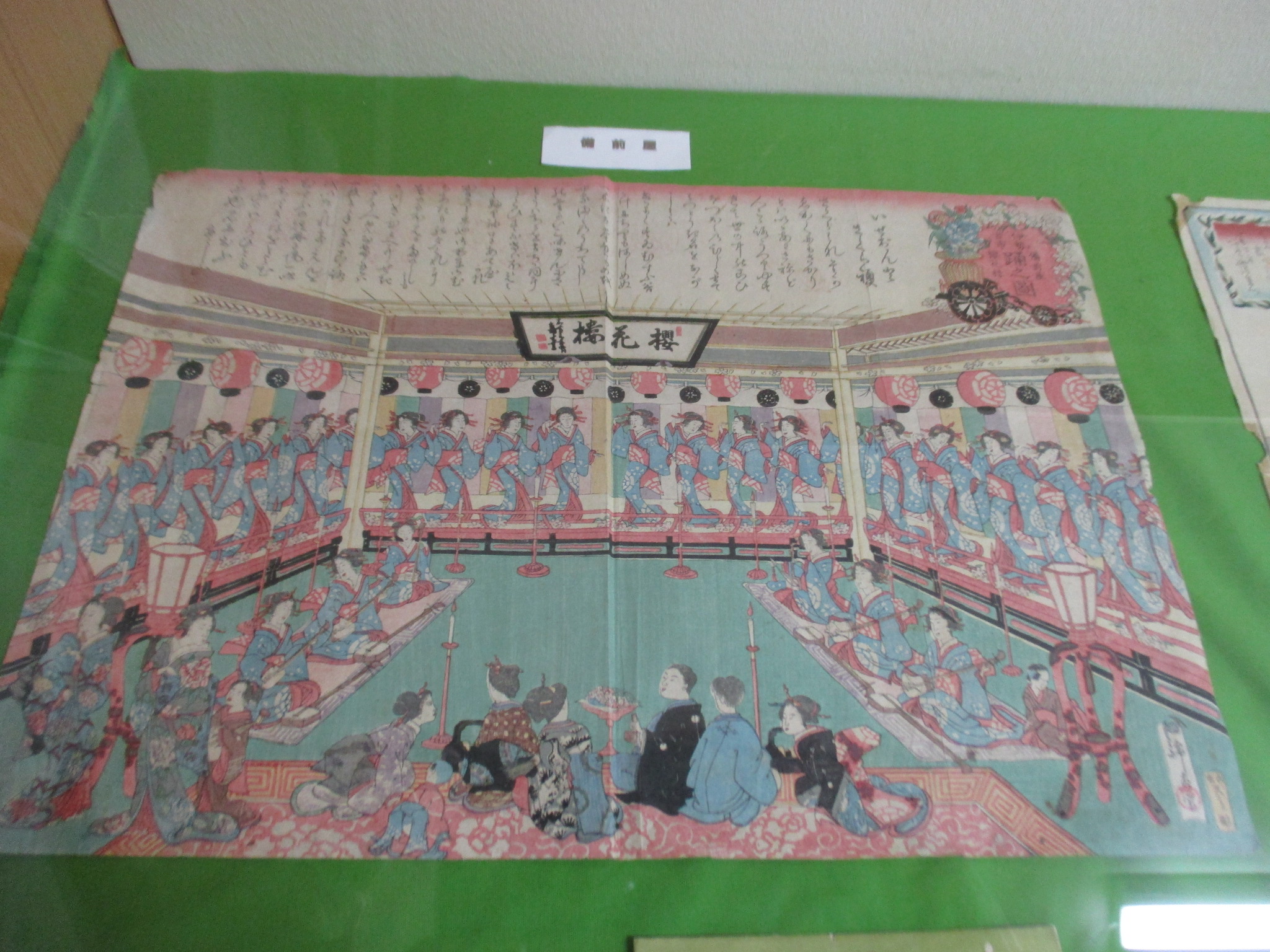

古市の代表的な店としては、備前屋(牛車楼・桜花楼とも呼ばれた)、杉本屋(華表楼とも)、油屋(油屋騒動、後に歌舞伎の演目になって有名)、千束屋(十返舎一九の『東海道中膝栗毛』に登場)などがありましたが、現在は残っていません。

明治期に古市丘陵を迂回する道路が整備されてから衰退し、伊勢の新道に繁華街の中心は移っていきました。また、火事や戦火などにより、当時の古市を残すものはほとんどなくなりました。唯一、麻吉旅館だけが残っています。

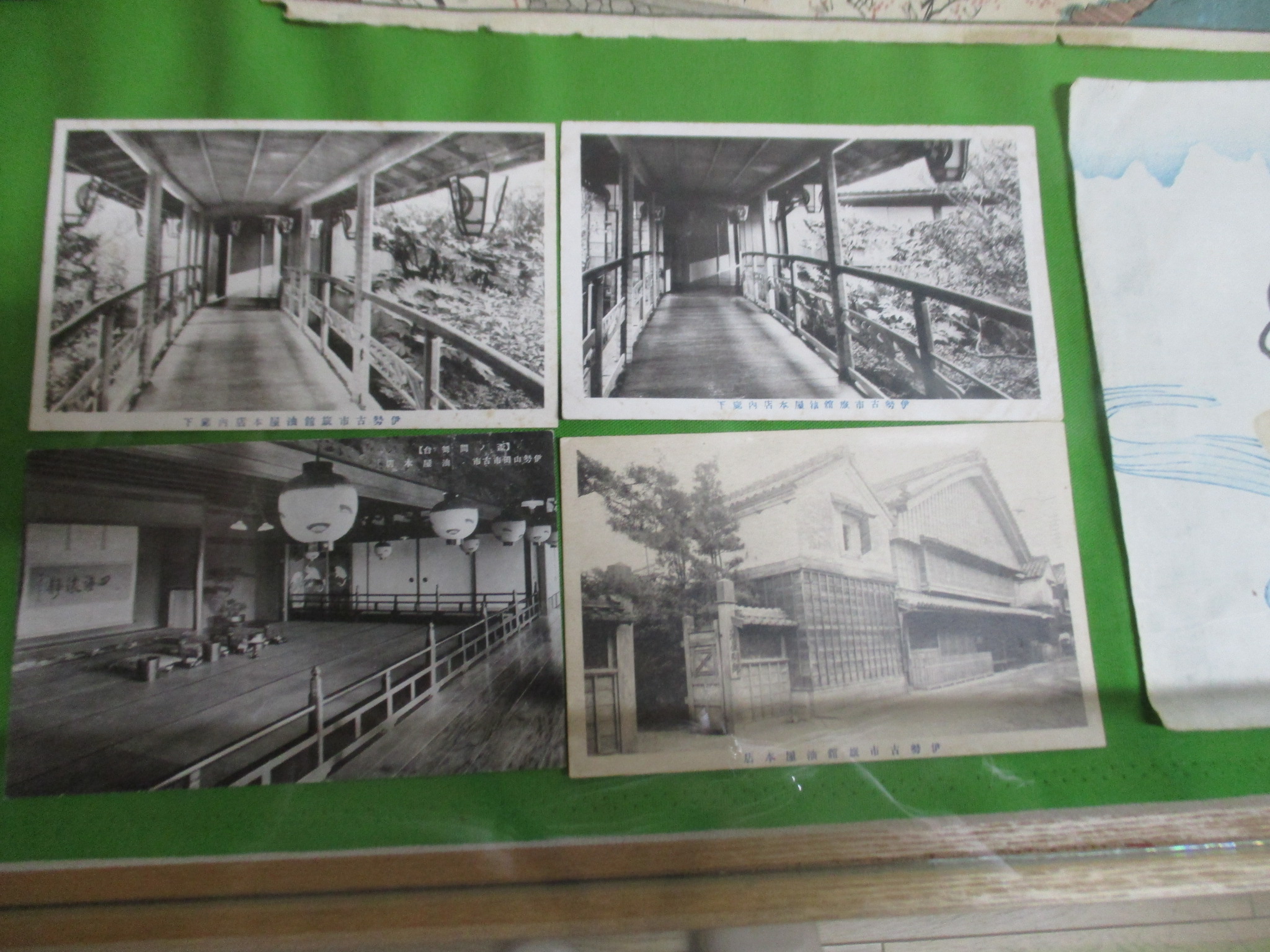

麻吉旅館は、伊勢神宮の参拝を終えた客に料理を提供する料亭でした。「懸造り」と呼ばれる独特の建築様式で、坂道にそって立ち並んでおり、一番下の土蔵から最上部の聚遠楼までの5層にわたる構造となっています。

麻吉旅館 は、天保9年(1838)に焼失した翌年の天保10年(1839)に再建されたもので、内部は所々改装されていますが、昔を偲ぶ面影は十分残っています。平成17年に登録有形文化財になり、現在も宿泊ができます。お伊勢参りの旅人が楽しんだ、古市が華やいだ時代を体験できる貴重な場所です。

麻吉旅館は、天明二年(1782)の「古市街並図」という地図に「麻吉」の名があり、その頃には料理店として営業していたとみられ、また、『東海道中膝栗毛』で弥次さん喜多さんが古市へ行くというので、「麻吉へお供しよかいな」などと言う場面で名前がでてきます。

古市の中でも、備前屋、杉本屋、油屋は別格に大きな店でした。中でも備前屋は古市屈指の大楼閣で大広間「桜の間」を持ち、ここで客をもてなすために、亀の子踊り(伊勢音頭の総踊り)を唄い踊らせて、客を楽しませていました。

古市の備前屋では「伊勢音頭」を桜の間という大座敷を使い、踊舞台で踊る時、せり上がる仕掛けが施されていたといわれます。この舞台演出を考案したのは備前屋が最初といわれ、舞台のせり上げも備前屋が寛政6年に始めたものだといいます。

古市の大きな店の大座敷では、数十人が着飾り、伊勢音頭の調べに合わせて踊る様子は、さぞかし参宮客の目を驚かす華やかなものであったと思われます。中には御師宅に戻らず古市に居続ける客もいたといわれます。

派手な演出での「伊勢音頭」の総踊りが古市で盛んに行なわれていました。少なくとも昭和初期までは、備前屋と杉本屋に残っていたらしく志賀直哉が小説『暗夜行路』後篇において、備前屋のものと見られる「伊勢音頭」の総踊りについて記述しています。

当時の伊勢音頭は、参宮街道の「間の山節(あいのやまぶし)」に念仏踊りを混ぜたようなものであったといわれています。ちなみに京都祇園甲部の都をどりは、古市の亀の子踊りを参考にして、明治5年(1872)に始められたものといわれています。

「伊勢に行きたい 伊勢路が見たい せめて一生に一度でも」伊勢音頭は、江戸時代の旅人に、荷物にならない土産と言われ、唄いつがれて全国各地に広がりました。現在も伊勢音頭の一部や合いの手などが全国に残っています。

伊勢では伊勢音頭の伝統を守るために伊勢音頭発展会等の団体が活動しています。

江戸時代の伊勢講の記録や伊勢参宮の旅日記などが各地に多く残されています。それによると、当時の伊勢の古市などには、旅行者のためのいろいろな施設が整備されていました。芝居小屋もその一つでした。

江戸時代に歌舞伎興行が盛んだったのは江戸・京都・大坂・伊勢で、伊勢は三都に次ぐ演劇の先進地域でした。当時の伊勢の舞台は三都への登竜門ともいう場所でした。伊勢の芝居小屋としては、古市芝居と中の地蔵芝居が常設されおり、いろいろな演目が公演されていました。

古市がモデルになった歌舞伎の演目があります。『伊勢音頭恋寝刃』(いせおんどこいのねたば)です。実際にあった事件、通称「油屋騒動」といわれるもので、古市にあった「油屋」で起こった殺傷事件がモデルになっています。

現在、古市の大林寺は、歌舞伎の演目『伊勢音頭恋寝刃』のモデルのお紺と斎の供養塔が大林寺にあります。モデルになった油屋は明治に入ると改装され旅館として営業していましたが、戦火により焼失し、近鉄鳥羽線の線路を引くために切り崩され、碑だけが残っています。

伊勢で社会福祉に尽くした僧侶がいました。その人は、古市の 寂照寺(じゃくしょうじ)の住職で画家でもある 月僊上人(げつせんしょうにん)です。安永3年(1774)、当時荒れ果てていた伊勢の栄松山寂照寺を立て直すため住職となりました。

御師の館に建物の襖と屏風絵を頼まれていた円山応挙が病気のため辞退し、代わりに月僊がそれを描き上げた事により、月僊の名が世間に知れ渡り、彼の絵を求める人が多くなりました。

月僊は、絵を描いては報酬を集め、すべて寂照寺の山門・本堂・庫裏・経蔵の再興と貧しい人々の救済などの社会福祉事業のために使いました。山門は、国の有形登録文化財になっています。

伊勢古市参宮街道資料館は、伊勢街道沿にあります。歌舞伎役者の登竜門でもあった伊勢歌舞伎や華やかな頃の古市の資料を展示しています。今は見ることのできない古市の様子を伝える貴重な資料館です。

江戸時代、伊勢神宮両宮を参拝した参宮客は、伊勢や周辺などを遊覧しました。伊勢での遊覧の中心は古市でした。