伊勢神宮

伊勢神宮は古代以来、多くの人々をひきつけて来た日本最大の聖地です。古代より朝廷が祭祀を行い、中世には武士が、近世以降は多くの庶民が伊勢神宮を訪れました。近世の人々の伊勢神宮参詣を「お伊勢参り」と呼んでいます。お伊勢参りは、伊勢神宮にまつわる様々な文化も生み出しました。街道沿いには旅人が安らげる茶店が並んで餅を提供し、古市では伊勢音頭で人々をもてなしました。旅人は周辺の二見浦や朝熊山まで足を延ばし、様々な祈りを捧げていました。

今日の伊勢神宮は、正式名称を「神宮」といい、皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)の両正宮とともに、別宮、摂社、末社、所管社をあわせて125社からなります。伊勢市近隣の市町に点在しています。

伊勢神宮は多くの参拝者が訪れているだけでなく、お祭りも日々行われています。伊勢神宮を訪れると、祭典が行われる日に白い装束に身を包んだ神職の人々が行列をつくって歩いていく姿を目にすることもあります。(写真は神嘗祭)

20年に一度行われる「式年遷宮」は伊勢神宮最大のお祭りです。社殿や、御装束神宝のすべてを新しく作り、ご神体を新しい社殿にお遷しするお祭りです。前回は平成25年に行われ、次回は令和15年に行われる予定です。

御装束神宝は、今日でも伝統的な技法で調製されていますが、外宮域内の「せんぐう館」では、その調製方法を学ぶことができます。また、御幸道路沿いの「神宮徴古館」では、神宮のお祭りや歴史・文化に関する資料を中心に展示しています。

伊勢神宮の社殿の建築様式は、「神明造」と言われます。建物は、 縄文時代末の建物にもみられる屋根を支える独立棟持柱を持ち、柱は掘立、屋根は萱葺で、その姿は飛鳥時代から変わらないといわれています。写真は内宮外幣殿、御稲御倉です。

飛鳥時代の建物といえば、奈良県の法隆寺が有名です。法隆寺は当時新しく海外から入ってきた仏教寺院で、瓦葺で礎石に柱を据える建物。伊勢神宮は、萱葺で掘立の柱を据える建物。当時の人々の信仰に対する思いが伝わってくるようです。

江戸時代の神宮参拝は、御師邸で裃を借りて正装でお参りしました。納める初穂料次第では、御饌のお下がりも拝領し、万病の薬として土産にしたといいます。

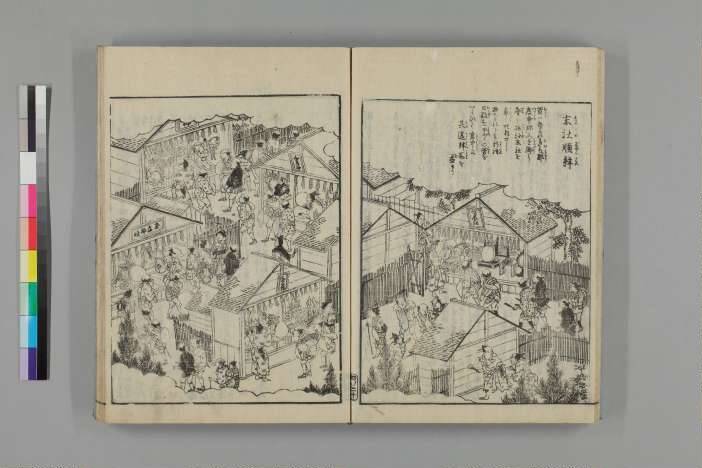

また、江戸時代、正宮の周りには外宮は40、内宮は80の「末社」の遥拝所が立ち並んでいました。もとは、伊勢近隣に散在していた両宮の摂社や末社を順に参拝するのが本来の「末社巡り」でしたが、参宮者には時間もなかったため、簡略版として遥拝所が両宮の境内に集められたのです。 両宮にあった末社では、それぞれの神主が参宮者を待ち受け、賽銭を進めて祈祷をしており、賑やかな場所でした。明治維新後の神宮改革によりこれらの末社の遥拝所は取り払われました。

(『伊勢参宮名所図会』は国文学研究資料館所蔵)

外宮

伊勢神宮の外宮、正式には「豊受大神宮」といい、ご祭神は豊受大御神で、天照大御神の食を司り、衣食住をはじめ諸産業の守り神とされています。

外宮、表参道の入ってすぐの手水舎の反対側には大きな木があります。平清盛が勅使として参向した時、冠に触れたことで枝を切らせた伝承があるため、「清盛楠」と呼ばれています。清盛は文献によれば3回参向しているそうです。

伊勢神宮の外宮の参道は左側通行、内宮は右側通行になっています。両宮に参拝しないとわからないことです。一説には、手水舎が外宮は左、内宮は右にあるからともいわれたりしています。知って参拝に行くとその面白さも実感できそうですね。

外宮の正宮の横にある広い敷地は、次回の遷宮の際に社殿を建てる場所「御敷地(みしきち)」です。

外宮の正宮から 多賀宮などに向かう小川に架かる石があります。亀の形に似ているので、亀石と呼ばれています。

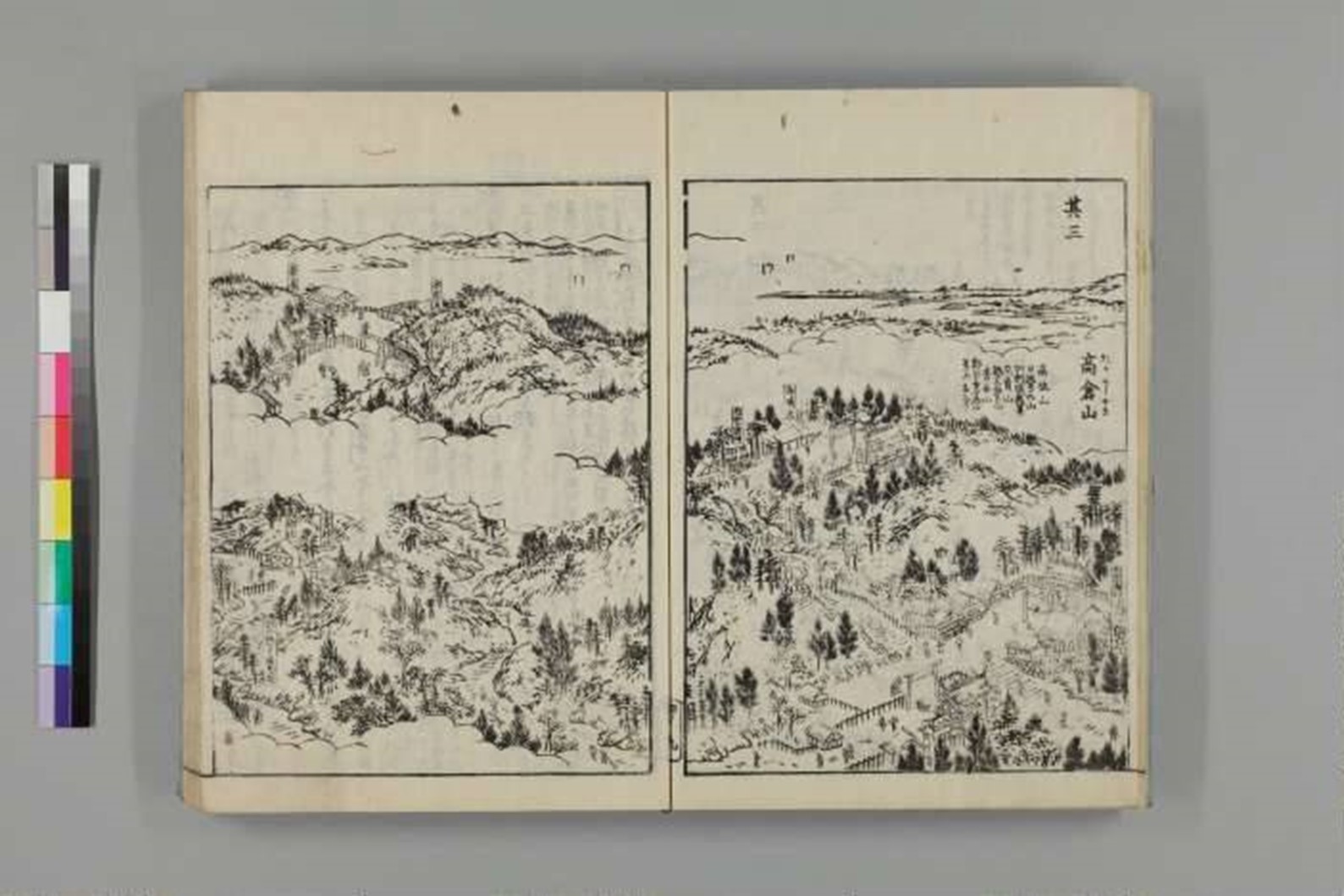

外宮の背後の山である高倉山山頂には古墳があります。この古墳は円墳の古墳で、伊勢地方では最大規模の横穴式石室をもちます。江戸時代には、天の岩戸と呼ばれ信仰の対象になっていました。今は立入ることはできません。

(『伊勢参宮名所図会』は国文学研究資料館所蔵)

外宮の風宮は、内宮の風日祈宮と同様に風を司る神様で、農業に関係の深い風雨の順調を祈るお宮です。

表参道の手水舎奥に見える池は勾玉池です。この池は明治22年に神苑会によって整備され、6月頃には花菖蒲がきれいに咲きます。池端北側の奉納舞台では、中秋の名月の時に観月会が行われます。

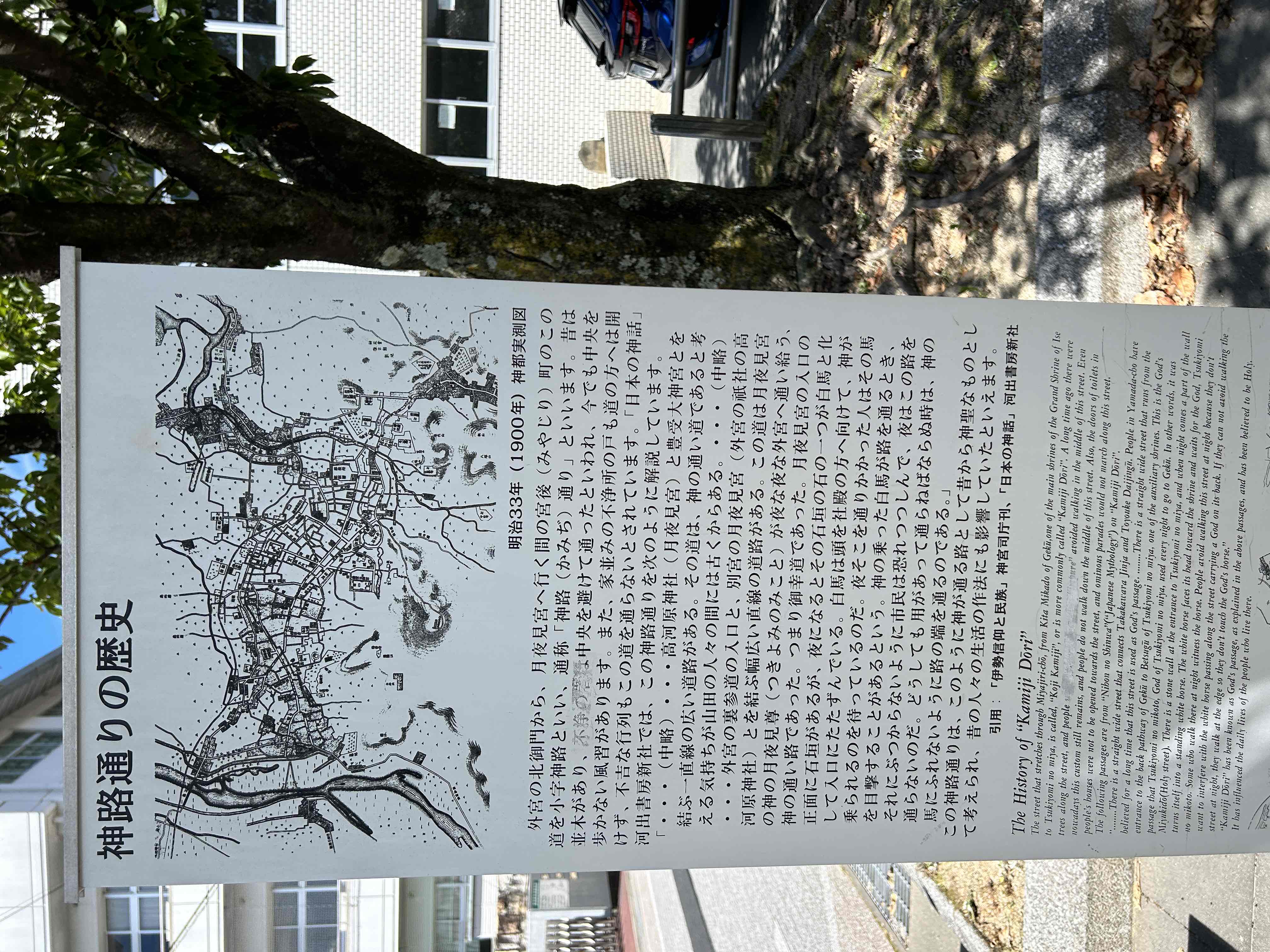

白馬伝説

神路通(かみじどおり)は 外宮北御門から月夜見宮までの道です。月夜見宮の神様である月夜見尊(つきよみのみこと)が、外宮の神様(豊受大御神)のもとへ通われる道という伝説がある道です。月夜見尊は、社内の石垣の石を白馬にかえて、馬に乗って外宮に向かっていたという伝説があります。神様が通うという伝説があるこの道を歩くとき、地元の人は真ん中を歩かなかったといいます。神路通には、その伝説を示すかのように道を色分けしています。外宮を訪れた際にここにも訪れてみてはどうでしょう。

内宮

伊勢神宮の内宮は正式には「皇大神宮」といい、ご祭神は天照大御神です。ご神体は三種の神器のひとつ「八咫鏡」になります。ご神体を祀る正殿の建築様式は神明造です。それでは、内宮の中に入っていきましょう。 内宮の宇治橋は、明治22年の第56回式年遷宮から20年に一度架け替えられるようになりました。この橋の両端にある鳥居に注目してください。この鳥居の柱、前回の内宮・外宮の正殿の棟持柱を用いて建てられています。

宇治橋の欄干の擬宝珠に注目!「御裳濯川 御橋 元和五未己年 三月」と彫られた擬宝珠があります。元和元年(1619年)以来約400年間、ずっと使われている擬宝珠です。橋の架け替えの時に「萬度麻」というお札が納められます。

宇治橋を渡る時、川上を注目してください。橋脚のような杭がたっています。これは、洪水の際、川上から流れてくる木や石から橋を守るためのものです。木除杭といいます。内宮域内に中にある風日祈宮橋にもあります。是非注目してみてください。

冬至の日には、伊勢神宮内宮の宇治橋の鳥居から朝日が昇る光景が見られます。毎年、冬至の頃には、早朝から多くの人が訪れてその瞬間を待っています。ちなみに、夏至の頃には二見の夫婦岩から朝日が昇ります。

宇治橋を渡ると広い参道と神苑があります。ここは、明治中頃までは御師と呼ばれた神職の屋敷がありました。それらが明治になり、防火のため、地元の有志等の神苑会が買い取り、芝生や松が清々しい庭園にし、神宮に寄贈しました。

伊勢神宮内宮の表参道にある手水舎手前の小川に架かる橋は火除橋で、防火の目的があります。その手前左側にあるのが、斎館になります。手水舎を過ぎると五十鈴川に面した御手洗場が見え、そこには徳川5代将軍綱吉の母、桂昌院が寄贈した石畳があります。

正宮に向かう途中、神楽殿の授与所を背にして正面に橋が見えます。別宮風日祈宮へ向かう参道です。 風日祈宮は風を司る神様が祀られています。

内宮の正宮は、参道から石階段を上ったところにあります。御正殿を中心に瑞垣、内玉垣、外玉垣、板垣の4重の塀に囲まれており、参拝する場所からはすべては見えません。参拝は外玉垣の外からになります。しかし、参道を歩いていると正殿の屋根の鰹木が見えるところもあります。

正宮には、内玉垣南御門前にある中重鳥居横の八重榊や内玉垣の西腋門、瑞垣と内玉垣の間に蕃垣がありますが、外宮にはありません。また、東宝殿と西宝殿の位置が違っています。両宮参拝の際には、確認できるかもしれません。

また、内宮と外宮には、神馬がいます。御厩にいる日があり、見ることができます。また、この神馬は1日・11日・21日には正宮にお参りします。正装した馬に神職が付き添いお参りする姿を見ることができます。

内宮の正宮から荒祭宮に向かう途中に「御稲御倉」があります。ここには、三節祭でお供えされるお米が納められています。この建物、神明造の特徴を近くから見ることができます。近くには行けない正宮の造りに近い建物になります。

せんぐう館

伊勢の神宮には、博物館、美術館などがあります。今回からは、それらの施設を紹介していきます。まずは、一番新しい、外宮域内にあるせんぐう館から紹介します。「せんぐう館」は外宮のまがたま池のほとりに建つ博物館です。ここでは、神宮の日々の祭祀の様子や、式年遷宮によって伝えられてきた建築技術・御装束神宝を作る素材と技法などを解説しています。神宮に伝わる伝統を学べる博物館です。

外宮域内にある「せんぐう館」のエントランスには、外宮の正殿の扉が展示されています。この扉は昭和28年の第59回遷宮から正殿で使われ、昭和48年の第60回の遷宮に下げられたものです。また、神宮のお祭りや式年遷宮などを紹介するシアターがあります。

このほか、外宮の殿舎配置模型や式年遷宮の際にご神体を遷す遷御の様子がわかる模型などもあります。

そして、「せんぐう館」の一番の見所は、外宮の正殿の側面部を原寸大で再現した展示です。そそり立つ棟持柱(むなもちばしら)、見上げるような萱葺屋根の様子など、間近で見ることはできない正殿の建物の大きさや質感を実感できます。伝統技術の粋ともいうべき神宮の式年遷宮について学べる施設です。

神宮徴古館

「神宮徴古館」は、外宮、内宮の中間地点の神田久志本町にあり、近くには伊勢神宮の別宮倭姫宮があります。伊勢神宮をイメージして「神宮徴古館」に行ってみるとまず外観に驚きます。まるで宮殿や豪華な洋館のような建物です。

「神宮徴古館」は、赤坂離宮(迎賓館)などを手がけた片山東熊の設計による洋風建築です。煉瓦造に石を貼る仕上げとする端正なデザインの建物で、平面は、中央ホ-ルとその奥の貴賓室、左右の翼屋を回廊で繋ぐ構成になっています。建設当初、中央の屋根は特徴的なドーム状になっていました。

「神宮徴古館」には、現在ドームの屋根はありません。戦災で外壁以外は焼失し、昭和28年(1953)の式年遷宮に合わせて復旧、改修が行われました。その際、2階建ての建物に改修され、建物全体は平成10年(1998)に国の登録有形文化財になっています。

「神宮徴古館」内では、神宮のお祭りで使用する道具やお供物などを展示し、神宮の日々の営みを紹介しています。また、外宮御饌殿の実物大の復元展示もあるなど、参宮するだけではわからない神宮のことがわかる展示になっています。

「神宮徴古館」では、脈々と続いてきた歴史や文化のすばらしさとともに、これを受け継いで伝えてきた先人の想いが伝わる展示になっており、豊富な資料をもとにこれらを解説しています。数々の文化財の展示とともに、神宮について立体的に理解することのできる博物館です。

神宮農業館

神宮徴古館の近くにある「神宮農業館」は、日本最初の産業博物館です。神宮が自給自足の伝統を守っている神饌(しんせん)や、農林水産物関係の資料を展示しており、人間と自然の産物との関わりをテーマとしています。「神宮農業館」の開館は明治24年(1891年)で、建物は神宮徴古館同様に片山東熊の設計です。平等院鳳凰堂をイメージした和洋折衷様式の木造瓦葺の建物で、こちらも、国の登録有形文化財になっています。

また、神宮のお祭りの中で特に重要な「神嘗祭(かんなめさい)」に供えられる初穂や生糸・繭などを展示しています。神宮の神田・御園などの御料地に関連した資料などが展示されています。そして、開館当時から、展示されている精巧な花や水辺の風景などは、蝋(ろう)で作成されており貴重なものです。

神宮美術館

「神宮美術館」は、平成5年(1995年)神宮式年遷宮を記念して建てられた美術館です。収蔵作品は文化勲章受章者や人間国宝等の方々が神宮に奉納した作品で、絵画・版画・書・彫塑・工芸など多岐にわたります。現代日本を代表する芸術家の作品を間近に見ることができます。

また、「四季のこみち」という名の庭園もあります。庭園では、珍しい台湾原産の貴重品種の植物も見ることができます。