むかしむかし、遠い海のむこうに、ダンダラボーシというものすごい大男が住んどった。ダンダラボーシは、山を背おっては海の中に放(ほう)りこんで船が通るじゃまをしたり、また、小便をしては地べたに大きな穴(あな)を開けて人をおとしいれたり、わるさばっかりしていたんやと。

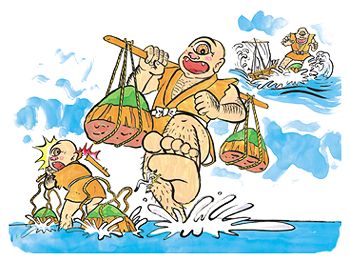

ある日、タンタラボーシは、どいらい大きな島と小さい島を丸太みたいな「おく」でにのて、ドシーン、ジャボーンと海をわたって和具(わぐ)へやってきたんやと。

しかし、和具の沖(おき)にさしかかったところで、いかな大男でも、ふたつの島は重くてかなわなかったんやろ、島をおろしていっぷくしたんやと。

「あー、あー、よう休んだ。そろそろ行くとしようか」

と、立ち上がり、エイッと「おく」をかつぐと、棒がポキンと折れてしもた。

「こまったなあー。かわりの棒はないし」

と、いっときはどうしよか考え込んでおったんやが、

「そうか、この土はここを動きたないのやな。よしよし、ここへ置いておこう」

と、ふたつの島をそのまま置いて、和具へひとまたぎに上陸したんやと。

これが、大島(おしま)と小島(こしま)になったんや。 |

|

|

どいらい

たいへん

おく

にない棒(ぼう)

にのて

担って

和具

志摩町和具

|

|

|

|

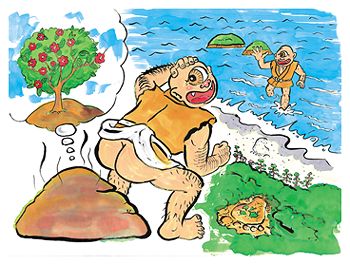

ダンダラボーシが上陸したとき、右足は広の浜(はま)へ、左足は浦(うら)の浜の奥山のあたりにおろしたんやと。

ダンダラボーシは和具をひとまたぎすると、うんこがしたくなり、とうとうしんぼうができず、その場でやってしもたんや。

大男のうんこやから、出るわ出るわ。土を盛(も)った塚(つか)のようになった。何年かたち、その土盛(つちもり)に椿(つばき)の木がはえた。また何年かたつと、椿の小山になって、美しい花が咲くようになったんや。

|

|

|

|

|

|

|

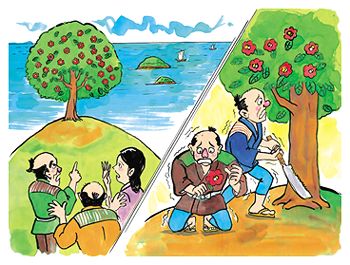

ある日のこと、椿の花があまりに美しいので、通りかかった人が枝を折ったところ、体じゅうがしびれてぶるぶるふるえ出したんやと。

「こや、なしたんかいな。ダンダラボーシのたたりかいな」

と思いこみ、そこへ座りこんでしもた。

ちょうど、そこへ通りかかった人がそのようすを見て、

「なしたんど、どいらいふるとるやんかい」

とたずねると、

「この椿の枝を折ったら、急にふるえ出したんや」

「それは気のどくに。そんなおかしな木は根っこから切りたおしたらどうや」と、その人は家へ走り、ノコギリを持ってきて、根元から切ろうとしたところ、体がふるえ出して、どうしても切ることができなんだ。

「こや、なとしたことやろ。この木はダンダラボーシのたたりの木や。くわばら、くわばら」

と、ほうほうのていで二人とも逃(に)げてしもうたんやて。

それからは、和具中(じゅう)にその話が広がって、だれも椿の枝は折らなくなったんで、ずんずん大きくなって見上げるような木になったんやと。 |

|

|

こや

これは

なしたんかいな

どうしたことだろう

なしたんど

どうしたの

どいらい

大変ひどく

ほうほうのてい

さんざんな目にあって今にも這(は)い出さんばかりに、やっとのことで逃げ出すようす |

|

|

|

|